eBook - ePub

Storia moderna

Renata Ago, Vittorio Vidotto

This is a test

Buch teilen

- 384 Seiten

- Italian

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Storia moderna

Renata Ago, Vittorio Vidotto

Angaben zum Buch

Buchvorschau

Inhaltsverzeichnis

Quellenangaben

Über dieses Buch

Dalle scoperte geografiche e dall'espansione economica del Cinquecento all'età napoleonica: è la periodizzazione di questo volume pensato esplicitamente per la didattica universitaria ma con tutte le possibilità di essere apprezzato anche dal pubblico di libreria. Una trattazione classica della storia moderna arricchita dai risultati più innovativi della ricerca storiografica nel settore della storia sociale e culturale.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich mein Abo kündigen?

Gehe einfach zum Kontobereich in den Einstellungen und klicke auf „Abo kündigen“ – ganz einfach. Nachdem du gekündigt hast, bleibt deine Mitgliedschaft für den verbleibenden Abozeitraum, den du bereits bezahlt hast, aktiv. Mehr Informationen hier.

(Wie) Kann ich Bücher herunterladen?

Derzeit stehen all unsere auf Mobilgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Welcher Unterschied besteht bei den Preisen zwischen den Aboplänen?

Mit beiden Aboplänen erhältst du vollen Zugang zur Bibliothek und allen Funktionen von Perlego. Die einzigen Unterschiede bestehen im Preis und dem Abozeitraum: Mit dem Jahresabo sparst du auf 12 Monate gerechnet im Vergleich zum Monatsabo rund 30 %.

Was ist Perlego?

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Unterstützt Perlego Text-zu-Sprache?

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ist Storia moderna als Online-PDF/ePub verfügbar?

Ja, du hast Zugang zu Storia moderna von Renata Ago, Vittorio Vidotto im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Histoire & Théorie et critique de l'histoire. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

1. Popolazione, economia, società

1.1. Crescita della popolazione, crescita delle città, crescita della domanda di beni

Dopo decenni di discussioni, gli storici sono ormai concordi nel considerare la crescita o la diminuzione della popolazione come una delle variabili fondamentali dello sviluppo della società europea nel corso dell’età moderna. All’aumento della popolazione sono infatti collegabili la crescita della produzione agricola e manifatturiera, le innovazioni tecnologiche, le trasformazioni sociali e persino quei cambiamenti più lenti e più nascosti che riguardano la sfera delle relazioni familiari, dei rapporti tra i sessi e tra le generazioni. Ma contare gli esseri umani del ’500 non è cosa facile. Data la frammentazione dei poteri pubblici e l’esiguità degli apparati burocratici cinquecenteschi, gli elementi di valutazione pervenuti fino a noi sono saltuari e lacunosi e, per determinare l’ammontare della popolazione, gli storici devono accontentarsi di ipotesi e linee di tendenza.

L’aumento della popolazione europea

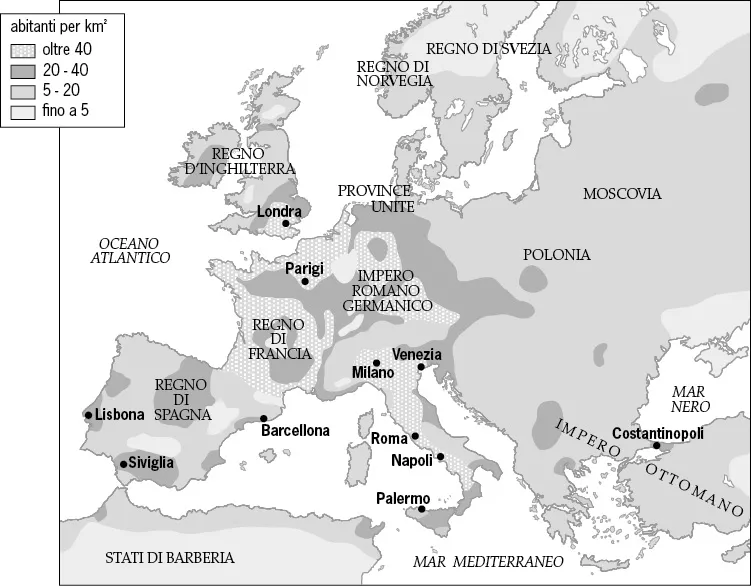

I documenti di cui disponiamo consentono comunque di affermare che, dopo circa un secolo di grave declino demografico, dal 1450 al 1600 la popolazione europea riprese finalmente ad aumentare, passando da circa 59 a circa 89 milioni. Grazie anche, o soprattutto, a massicce immigrazioni dalle campagne questa crescita interessò in particolar modo i centri urbani. All’inizio del ’500 nessuna città europea raggiungeva i 200.000 abitanti. Cento anni dopo, ben tre grosse metropoli – Napoli, Parigi e Costantinopoli – avevano largamente superato quella cifra, mentre altre tre città – Milano, Venezia e Londra – contavano tra i 150 e i 200.000 abitanti.

Popolazione urbana/popolazione rurale

Nonostante questo, l’Europa rimaneva largamente rurale. La popolazione delle campagne costituiva in media l’80% del totale. Solo nell’Italia centro-settentrionale e nei Paesi Bassi, dove la densità urbana – vale a dire il numero di agglomerati urbani all’interno di una determinata area – era la più alta del continente, gli abitanti delle città raggiungevano il 40-45% della popolazione. Nelle regioni orientali del continente, dove la densità urbana era la più bassa, i contadini superavano invece il 90%.

Popolazione dell’Europa agli inizi del ’600

La densità di popolazione agli inizi del ’600 risente delle caratteristiche della crescita demografica cinquecentesca. Le aree tradizionalmente più urbanizzate, come l’Italia, i Paesi Bassi, la Francia nord-orientale, la Germania meridionale, l’Inghilterra sud-orientale, sono anche quelle che hanno maggiormente beneficiato dell’aumento della popolazione e risultano quindi le più fittamente abitate. Al contrario, le zone situate ai margini dell’Europa, compresa la penisola iberica, appaiono scarsamente popolate e, in alcuni casi, quasi deserte.

Le cause

Le cause di questo aumento della popolazione tuttora non sono ben note e, anche in questo campo, gli storici devono accontentarsi di congetture. È possibile che, dopo decenni di pestilenze drammaticamente ricorrenti, per un certo periodo il flagello delle epidemie si sia un po’ attenuato e che il tasso di mortalità sia dunque leggermente diminuito. È anche possibile tuttavia che le condizioni di ripresa economica (di cui parleremo nei prossimi paragrafi) abbiano incoraggiato un abbassamento dell’età al primo matrimonio, sia per gli uomini sia per le donne. Sposandosi prima, le coppie avevano la possibilità di mettere al mondo un maggior numero di bambini, e dunque di far crescere il tasso di natalità, fino a raggiungere e superare quello di mortalità.

L’antico regime demografico

Nell’antico regime demografico, caratterizzato da assenza di limitazione volontaria delle nascite e da breve o brevissima vita media (non più di 30-35 anni, contro i 75-80 di oggi), i due coefficienti di natalità e mortalità erano molto vicini tra loro, intorno al 35-40 per mille. Variazioni, anche limitate, dell’uno o dell’altro avevano quindi effetti immediati sulle dimensioni globali della popolazione, determinandone la crescita o la diminuzione.

L’aumento della domanda

Una popolazione urbana in rapida o rapidissima crescita (tra l’inizio e la fine del secolo gli abitanti di Venezia aumentarono del 45%, quelli di Londra del 140%, e quelli di Amsterdam addirittura del 560%) comportava ovviamente un incremento della domanda di generi alimentari e altri beni di prima necessità. E questo esercitava un’importante influenza sia sulle strutture della produzione sia su quelle dello scambio.

L’ascesa dei prezzi

L’aumento della domanda spinge i prezzi verso l’alto, soprattutto se le condizioni sociali e tecnologiche non permettono una crescita della produzione sufficiente a fronteggiare le accresciute richieste dei consumatori. Ed è proprio questo quello che accadde nell’Europa del ’500, in particolare nelle aree più urbanizzate dell’Europa occidentale. Tra l’inizio e la fine del secolo il prezzo del grano raddoppiò in alcune città, come Firenze, e triplicò, o addirittura quadruplicò, in altre, come Parigi.

La svalutazione della moneta

Questa ascesa dei prezzi, così violenta agli occhi dei contemporanei che si è addirittura parlato di una «rivoluzione dei prezzi», venne dunque messa in moto dalla crescita della popolazione e dall’aumento della domanda. Ma essa fu poi ulteriormente aggravata da un fenomeno che riguardava più direttamente le monete e i metalli preziosi di cui erano fatte. Da un lato, grazie alle miniere americane, l’oro e l’argento diventarono più abbondanti e quindi persero parte del loro valore; dall’altro, le autorità tesero a coniare monete con un contenuto sempre più basso di metallo prezioso, provocando un’ulteriore diminuzione del loro potere di acquisto. Da solo, il dato relativo ai prezzi e all’inflazione è tuttavia poco significativo, perché quello che conta realmente è il suo rapporto con il livello dei salari, che determina la capacità di acquisto dei consumatori.

La perdita di potere d’acquisto dei salari

Prendendo in esame i salari abitualmente percepiti dalle fasce più povere della popolazione, gli storici hanno calcolato che a partire dal 1540 circa in molte aree d’Europa si superò costantemente la soglia critica delle 100 ore di lavoro necessarie a comprare un quintale di grano, e che verso la fine del secolo si toccò e superò spesso quella delle 200 ore di lavoro. La soglia critica delle 100 ore di lavoro implicava che la metà del salario annuo di un lavoratore non specializzato venisse spesa per comprare il pane per sé e la sua famiglia. Se si toccavano le 200 ore, la famiglia non poteva permettersi nessun’altra spesa al di fuori di quella per il pane. Questo significa che la domanda di beni che non fossero legati alla pura sopravvivenza era estremamente «elastica», nel senso che si dilatava o si contraeva a seconda dell’andamento dei prezzi del grano e di pochissimi altri generi alimentari.

1.2. Le campagne

La signoria

Alla crescita della domanda di beni di prima necessità avrebbero dovuto rispondere le strutture produttive di base, vale a dire le aziende agricole. Ma grossi ostacoli sociali e tecnici rendevano quasi impossibile una risposta efficace. La struttura agraria più diffusa in tutta l’Europa era costituita dalla signoria. La signoria era un insieme organico formato da terre appartenenti direttamente al proprietario terriero, il signore, e da altre terre a disposizione dei contadini. Questi, tuttavia, per utilizzarle, dovevano pagare qualcosa al signore. Tale pagamento poteva avvenire in natura, lavorando gratuitamente i campi di pertinenza diretta del proprietario terriero, oppure cedendogli una parte del raccolto ottenuto sui propri appezzamenti.

Le terre contadine

In molti casi, però, il pagamento ormai avveniva in denaro: i contadini erano tenuti a versare un canone annuo per il godimento dei loro campi, che per il resto potevano utilizzare a loro piacimento. Quelle terre diventavano così quasi una proprietà dei contadini, che potevano venderle, comprarle, trasmetterle in eredità ai propri figli, e così via. Accanto ai terreni «signorili» o «feudali», in molte zone dell’Europa occidentale esistevano anche terreni «liberi», per i quali nessuna forma di pagamento era dovuta. Questo tipo di terre poteva appartenere a contadini, oppure ad abitanti di città che le davano a lavorare, anche qui in cambio di un canone in denaro o di una quota del prodotto.

Il peso del sistema signorile

Le condizioni di vita delle popolazioni rurali, ma anche le possibilità di estendere o intensificare la produzione agricola variavano dunque da zona a zona, a seconda del tipo di struttura agraria prevalente. Il prelievo fiscale esercitato da signori e proprietari terrieri a danno dei contadini poteva infatti essere così pesante da non lasciare loro alcuna risorsa per effettuare investimenti capaci di aumentare...