![]()

1. Los números de la pobreza

El mapa no es el territorio

Si la miseria de los pobres no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras instituciones, cuán grande es nuestro pecado.

Charles Darwin, Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo (1839)

La inequidad social y la pobreza son dos fenómenos que caracterizan la humanidad, al menos desde que surgieron las primeras civilizaciones (Pringle, 2014). Sin embargo, los niveles de inequidad y pobreza alcanzados en la actualidad dejan claro que estamos viviendo una etapa de profunda mediocridad moral, habida cuenta de la cantidad de residuos humanos que generamos cada día. El uso del término “residuo” en los estudios de pobreza fue propuesto por el sociólogo Zygmunt Bauman, quien planteó que un ser humano que vive hoy en la indigencia se asemeja a los individuos considerados homo sacer en la Roma imperial, designación que se aplicaba a las personas que quedaban fuera de la jurisdicción del derecho y a las que, por lo tanto, no se reconocía existencia alguna.

La información disponible es elocuente respecto de la pertinencia de tal categoría para los miles de millones de seres humanos que viven en situación de indigencia y pobreza. Se estima que en 2016 la riqueza del 1% de los habitantes más ricos del planeta era mayor que la del 99% restante. Durante la última década, poco más de la mitad de este 99% no tuvo ingresos superiores a 1,25 dólares diarios. En el mismo período, el panorama de esta pobreza extrema varió entre el 1,5% en países centrales industrializados y el 80% en países periféricos –la mayoría en África subsahariana, la región más pobre del planeta–.

Si bien durante ese tiempo la humanidad pudo producir alimentos para el doble de la población mundial, la insuficiencia ponderal afectó al 23% de los niños de los países más pobres (129 millones) y la emaciación, al 33% (195 millones). Por otra parte, el 16% (1100 millones) de las personas no tuvo acceso a agua potable y el 37% (2600 millones) no contó con sistemas de saneamiento. Estos dos factores produjeron anualmente la muerte de 1,8 millón de niños, 443 millones de días escolares perdidos y 150 millones de niños con trastornos de aprendizaje. En el contexto de esta tragedia masiva, y en el mismo período, el 5% del producto bruto interno mundial se gastó en corrupción (Banco Mundial, 2014; PNUD, 2012, 2014; Unicef, 2005a, 2013, 2015).

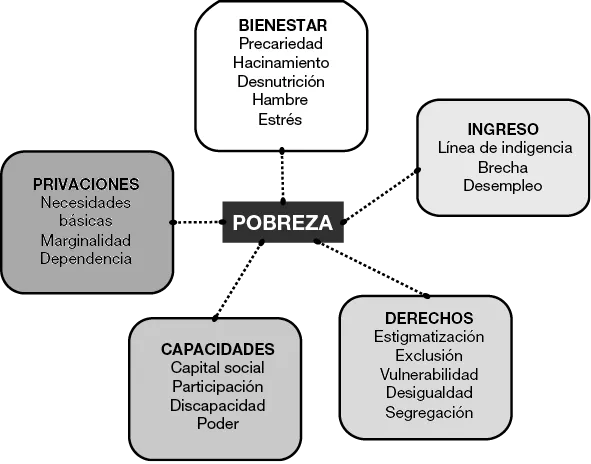

Definir la pobreza

La pobreza es un fenómeno complejo que comenzó a estudiarse científicamente a partir de la Revolución Francesa. Desde entonces, diferentes disciplinas humanas, sociales y de la salud han ensayado formas de definirla y medirla. Como producto de tales esfuerzos, en la actualidad contamos con más de doscientas formas de referirnos a ella (Spicker y otros, 2009). Un cuadro conceptual permite agrupar las designaciones típicas en función de cinco conceptos diferentes. Este ejercicio de clasificación intenta reflejar la pluralidad de fenómenos involucrados en la vivencia de la pobreza, así como las dificultades para definirla y medirla.

A pesar de que el crecimiento económico contribuyó a reducir la pobreza, no ha logrado disminuir la desigualdad, cuya tendencia creciente ha sido claramente identificada por investigadores y funcionarios de los organismos multilaterales de Naciones Unidas (Ravallion, 2014). La nutrición defectuosa, la falta de acceso a educación de calidad y las disparidades en salud que sufren los millones de niños que habitan el planeta conviven con la obscenidad de una cultura que exacerba el consumo y la dominación económica y militar. Por ejemplo, en 2005 se estimaba que, para lograr la enseñanza primaria universal en 2015, se necesitarían 100.000 millones de dólares. Por otra parte, en 2003 los gastos mundiales en defensa fueron mayores a 950.000 millones de dólares. Es decir, reducir un 1% de los gastos militares mundiales durante un año podría haber proporcionado educación a todos los niños del planeta. Respecto de la salud, el costo de inmunizar a la totalidad de la población infantil para el año 2004 se estimó en 187 millones de dólares, lo cual representaba el 0,02% del gasto militar mundial para ese período (Unicef, 2005a).

En otros términos, más allá de los enormes esfuerzos de distintos sectores y organizaciones comprometidas con los valores de solidaridad, generosidad, dignidad y amor, la civilización contemporánea sigue siendo desigual y pobre al extremo de alcanzar la desmesura, en el sentido de la hybris griega (que designaba el desprecio temerario hacia la dignidad y el espacio personal ajenos). Una civilización con tales niveles de desesperanza e injusticia no sólo requiere un cambio en la forma de gobernar y administrar los recursos, sino también una profunda reestructuración cultural y moral. En la actualidad estamos inmersos en una incertidumbre, a la que la ciencia no es ajena y en la que nuestros conocimientos no alcanzan para tener plena dimensión de los problemas que nos afectan.

En particular, las investigaciones científicas acerca de cómo influye la pobreza en el desarrollo cerebral y psicológico en un contexto histórico moderno vuelven necesario considerar algunas cuestiones centrales. Por una parte, la gran diversidad de factores individuales y ambientales precisa abordajes multidisciplinarios, en los que cada rama ayude a comprender el fenómeno. Por ejemplo, señalar que una familia posee ingresos insuficientes en relación con un umbral establecido por un organismo gubernamental o multilateral no permite per se establecer cómo se ve afectado el desarrollo de las competencias autorregulatorias de cada uno de sus integrantes.

Si bien el mundo académico es consciente de que construir conocimientos acerca de la pobreza requiere esfuerzos interdisciplinarios, por distintos motivos resultan difíciles de realizar. Por una parte, el alto grado de fragmentación y especialización de las diferentes disciplinas obstaculiza o limita las oportunidades de consensuar conceptos y metodologías para construir y aplicar abordajes verdaderamente interdisciplinarios. Se trata de una suerte de mezquindad profesional que se antepone a las necesidades de quienes padecen pobreza y que constituye una variante leve de la ceguera moral que caracteriza nuestra civilización.

La pobreza infantil en América Latina

La incidencia de pobreza infantil en América Latina varía según el indicador utilizado.

Datos tomados de Cepal-Unicef (2010), Gordon y otros (2003), PNUD (2008), Unicef (2009).

Otro factor a tener en cuenta es la inercia de publicación generada por la presión de los mecanismos de evaluación y financiación de la producción científica. En casi todos los sistemas de investigación, los profesionales dependen de subsidios para investigar y, en consecuencia, deben inscribir sus propuestas en concursos de financiación de proyectos. Esos subsidios permiten realizar estudios y obtener datos que se usan para escribir trabajos que serán enviados a un grupo de pares que evalúan si su calidad y originalidad ameritan su publicación. A su vez, de esos subsidios y esas publicaciones depende la evaluación del trabajo de cada investigador, a partir de la cual se decide si es conveniente que siga formando parte del sistema de investigación. Por otra parte, a medida que los sistemas de investigación crecen, aumenta la competencia entre los investigadores por los recursos disponibles, lo cual afecta su productividad.

En esta cultura del trabajo científico, dedicar tiempo a esfuerzos interdisciplinarios puede significar desviar la atención del plan de trabajo personal que contribuye a su propia subsistencia. Es decir, a mayor especialización, menor posibilidad de generar colaboraciones orientadas a construir abordajes interdisciplinarios. En los estudios de pobreza, una consecuencia de este proceso es que, en la medida en que el conocimiento se construye desde perspectivas disciplinares específicas, quienes no forman parte de la comunidad académica acceden a información parcial sobre qué es y cómo afecta la pobreza a las personas. Por ejemplo, la pobreza por ingreso se ha asociado en forma reiterada a una mayor probabilidad de impacto sobre el desarrollo intelectual de los niños. La evidencia también indica que es posible optimizar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo a través de diferentes estrategias de intervención. Esto quiere decir que el hecho de que una familia padezca pobreza por ingreso no implica necesariamente que los niños que la integran tengan o vayan a tener dificultades de desarrollo o de aprendizaje. Si un maestro o un diseñador de políticas públicas sólo tomase en cuenta esa información, podría modificar sus acciones profesionales y dejar de apuntar a optimizar el desarrollo intelectual.

Sin embargo, esa tendencia está comenzando a cambiar, en particular en el contexto de la ciencia del desarrollo, en el cual es cada vez más importante contar con el aporte especializado de otras disciplinas para comprender los fenómenos. Un ejemplo son los estudios del impacto de la violencia sobre el desarrollo emocional temprano, que desde hace más de dos décadas han comenzado a incluir abordajes de la genética comportamental, la neurociencia cognitiva y la psicología del desarrollo, lo cual ha permitido profundizar considerablemente el conocimiento en esa área.

Otro ejemplo son los hallazgos científicos sobre cómo el estrés crónico desde antes del nacimiento aumenta la probabilidad de afectar la salud de los niños en etapas posteriores de su desarrollo físico e intelectual. Estas investigaciones provienen de disciplinas como la antropología, la lingüística, la pediatría, la psicología y la neurociencia (Lynn Goldberg y otros, 2015), y quienes se ocupan de diseñar políticas públicas para favorecer el desarrollo infantil han comenzado a incorporarlas. Esto permite esperar que en poco tiempo las barreras de la especialización disciplinar comiencen a modificarse para generar interdisciplina genuina, lo que podría dar lugar a estudios más adecuados de los problemas complejos involucrados en el impacto de la pobreza sobre el desarrollo infantil, en general, y el cognitivo, en particular.

Un tercer factor que limita los esfuerzos interdisciplinarios genuinos corresponde a los prejuicios, dogmatismos y reduccionismos de la comunidad académica. Por ejemplo, pocos teólogos o neurocientíficos se animarían a afirmar que las formas de definir la pobreza que proponen sus disciplinas tienen más en común entre sí que con la economía. La teología de la liberación plantea que un individuo que vive en situación de pobreza pierde la capacidad de ser consciente de que es un sujeto de derecho (Gutiérrez, 1972). Esta noción se acerca más a las de la neurociencia cognitiva y la psicología del desarrollo contemporáneas que postulan que la pobreza influye negativamente sobre el desarrollo de las competencias autorregulatorias, que las caracterizaciones económicas que describen la pobreza como carencia de satisfactores para necesidades específicas. En otros casos se verifica un intento de trasladar conceptos de una disciplina a otra en forma directa, sin considerar cuestiones epistemológicas ni conceptuales propias de cada una acerca de las relaciones entre pobreza y cognición. Por ejemplo, la distinción entre procesos cognitivos y no cognitivos utilizada por el análisis económico para determinar la influencia del ingreso insuficiente en esos procesos (Heckman, 2006) desconoce la evidencia empírica producida por la psicología del desarrollo y la neurociencia cognitiva contemporáneas, según las cuales ambos tipos de procesos en gran medida tienen trayectorias superpuestas. En otros términos, procesos que los psicólogos y los neurocientíficos consideran complementarios son tomados como independientes por algunos economistas.

El mayor problema en este caso no es la discusión conceptual en sí –que se alimenta del debate en función de la generación de evidencia empírica genuina–, sino la eventual trasposición cristalizada de esa conceptualización en el diseño de intervenciones y políticas públicas. Veamos un ejemplo elocuente: durante los años noventa y en los Estados Unidos, los hospitales de los estados de Georgia y Florida entregaban discos con música de Mozart a las madres de recién nacidos cuando eran dados de alta. Esta política respondía a un estudio realizado a principios de la década por neurocientíficos, que encontraron que un grupo de estudiantes universitarios mostraba una mejora en el desempeño de una tarea de procesamiento espacial luego de escuchar una sonata del compositor austríaco. Otro ejemplo es el de la sobrevaloración de los primeros mil días de desarrollo (antes que los seis mil restantes): dado que el desarrollo autorregulatorio se extiende hasta la segunda década de vida, si se focaliza sólo en los primeros mil días se pierde de vista la importancia de los siguientes años para prevenir impactos y generar oportunidades. Estos dos ejemplos ilustran cuán importante resulta interpretar en forma adecuada la evidencia empírica para generar acciones orientadas a abordar las necesidades concretas de las comunidades. El único modo razonable de avanzar en este sentido es trabajar interdiscipliariamente, esto es, aunar los esfuerzos de la ciencia y las políticas públicas, y abonar una comunicación social responsable y sólida de los conocimientos alcanzados.

En líneas generales, la definición de la pobreza y de sus impactos ha comenzado a incluir en forma progresiva una crítica a la racionalidad destructiva y deshumanizante que caracteriza la civilización contemporánea, cuyas adversidades comprometen seriamente al desarrollo ...