El problema actual

Hasta aquí hemos centrado nuestra atención en episodios de cambio climático bien diferentes: los hipertermales, los escenarios de ice-house, y los tenues pulsos climáticos de los últimos milenios. Todos ellos permiten avanzar en el entendimiento del cambio climático actual, de sus causas y sus impactos, y nos revelan claves para poder afrontar su evolución futura.

Ahora toca entrar de lleno en esa situación actual, muy compleja por varios motivos. El escenario presente está definido por una fuerte alteración del balance energético, producida en esencia por las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la combustión masiva de combustibles fósiles, potencialmente equiparable a la de los hipertermales, pero bastante más rápida. Pero ese forzamiento se produce en un escenario climático inédito en los hipertermales, que es una situación de ice-house, de la que conocemos su elevada sensibilidad climática, determinada por el bajo dióxido de carbono atmosférico y por potentes mecanismos de realimentación climática en hielos, océanos, atmósfera, continentes y biosfera. Y además, la perturbación climática viene a producirse en un período muy singular de estabilidad, que dura ya ocho milenios, pero que parece sencilla de alterar.

El cambio climático es un hecho, pero no sería tan preocupante si no nos amenazase directamente. Estamos inmersos en un problema que estamos generando nosotros mismos y que puede tener graves consecuencias. Somos una sociedad muy desarrollada tecnológicamente y, sin embargo, altamente vulnerable por sus dimensiones, su estructuración y las enormes diferencias que existen entre pobres y ricos. Y somos conscientes de ello.

Quemando nuestro futuro

La atmósfera de nuestro planeta está formada por nitrógeno (≈78,1 %), oxígeno (≈20,9 %), argón (≈0,9 %), y una serie de gases minoritarios entre los que se encuentran los responsables del efecto invernadero. Las atmósferas de los planetas vecinos, Venus y Marte, están formadas, en cambio, esencialmente por dióxido de carbono. Una diferencia tan significativa no debemos buscarla en su origen, ya que en los tres casos la atmósfera se formó de manera similar: a partir de gases volcánicos ricos en este compuesto. Sin embargo, en la Tierra la atmósfera evolucionó de forma muy notable con el transcurrir del tiempo. Que la vida se abriese camino supuso que, de forma paulatina, el dióxido de carbono disminuyese en la atmósfera hasta ser casi testimonial. Mientras, el oxígeno, un producto de desecho biológico, aumentaba su presencia hasta convertirse en mayoritario.

El carbono que se retiraba de la atmósfera y los océanos iba a parar a dos grandes almacenes planetarios. El primero son los depósitos sedimentarios de carbonatos (en su mayor parte biológicamente inducidos) que se acumulan en los fondos marinos y que después se transforman en rocas carbonáticas como las calizas. El segundo son los depósitos de materia orgánica que también pueden acumularse en fondos de mares y en humedales, y que durante el enterramiento geológico se transforman en gas, carbón y petróleo. Esos procesos a gran escala, que estuvieron operando durante cientos de millones de años, consiguieron hacer de la Tierra el planeta habitable que hoy conocemos.

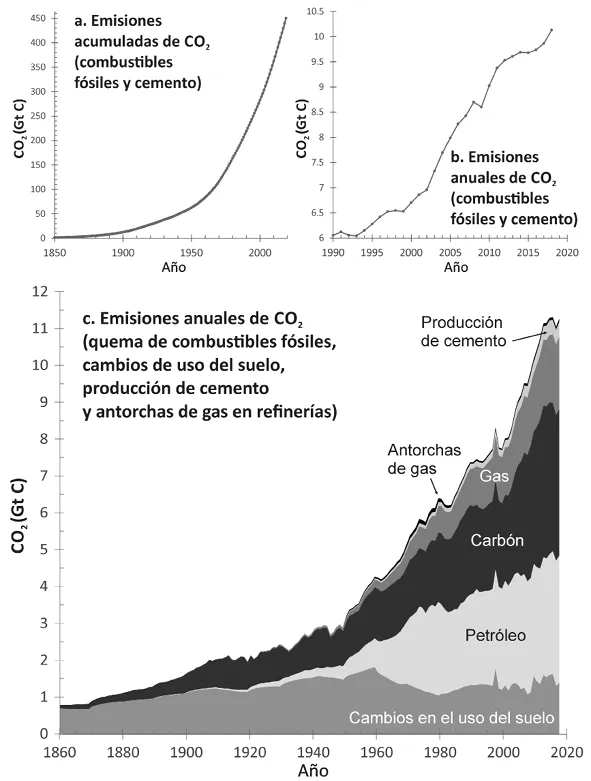

La quema de combustibles fósiles ha sido un proceso inverso al descrito: con él se ha devuelto a la atmósfera lo que a lo largo de millones de años le fue retirado. Durante la combustión, los hidrocarburos se combinan con el oxígeno atmosférico, y se libera energía y también dióxido de carbono. En 150 años, se han emitido a la atmósfera unas 450 GtC en forma de dióxido de carbono procedentes de esta actividad humana, una cifra que se incrementa cada año en 10 GtC adicionales.

Figura 8. Tres gráficas clave para analizar las emisiones de dióxido de carbono de origen antropogénico. Elaborado a partir de datos de Global Carbon Project (www.globalcarbonproject.org).

La quema de hidrocarburos es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pero no la única. Otros procesos humanos, como la deforestación o la fabricación de cemento, también contribuyen al aumento del dióxido de carbono atmosférico, aunque en cantidades inferiores en un orden de magnitud. Y luego están las emisiones antropogénicas de otros GEI, como las de metano, producidas por la ganadería de rumiantes, los arrozales, los procesos industriales y hasta por las fugas de las conducciones de gas de nuestras ciudades; o las del óxido nitroso, debidas sobre todo a labores agrícolas, pero también a los medios de locomoción y a diferentes procesos industriales. Y no podemos olvidarnos de ciertos compuestos sintéticos inventados en el siglo xx, que actúan como potentes GEI. Entre ellos están los CFC (clorofluorocarbonos)41 y los HFC (hidrofluorocarbonos), que se usan como propelentes, refrigerantes, extintores, disolventes, pesticidas, etcétera; y también los PFC (perfluorocarbonos) y el hexafluoruro de azufre (SF6), que son utilizados en la fabricación de semiconductores y en la producción de aluminio y magnesio. Todos estos compuestos fluorados tienen un potencial de calentamiento desproporcionado: miles de veces superior al dióxido de carbono. Incluso en pequeñas proporciones, su presencia genera un forzamiento climático enorme durante mucho tiempo (véase el recuadro «¿Tienen todos los GEI la misma importancia?»).

No todo son gases de efecto invernadero

Las emisiones de gases de efecto invernadero no son el único forzamiento climático relevante inducido por el hombre. Otro forzamiento directo es la modificación del albedo planetario. Algunas actividades humanas contribuyen a incrementarlo (forzamiento negativo, que produce enfriamiento), mientras que otras actúan en sentido contrario (forzamiento positivo, que amplía el calentamiento).

¿Tienen todos los GEI la misma importancia?

Para comparar el forzamiento climático de cada gas de efecto invernadero (GEI) en un tiempo dado con el que produciría una cantidad similar de dióxido de carbono se utiliza el GWP (Global Warming Potential), un índice que viene determinado por factores como la capacidad de absorción de cada GEI, la localización de sus bandas de absorción en el espectro y el tiempo que permanece en la atmósfera. Los GWP se dan, por tanto, con respecto al dióxido de carbono (GWP=1), y en relación a un tiempo (normalmente 20 o 100 años). Estos son los valores utilizados por el IPCC (2013):

| Vida media (años) | Índice GWP |

| 20 años | 100 años |

| Metano CH4 | 12,4 | 86 | 34 |

| Óxido nitroso N2O | 121 | 268 | 298 |

| CFC-11 | 45 | 7020 | 5350 |

| HFC-134a | 13,4 | 3790 | 1550 |

| Freón 14 CF4 | 50 000 | 4950 | 7350 |

Por ejemplo, el metano tiene un GWP a 20 años de 86. Esto quiere decir que si se introduce en la atmósfera la misma cantidad de metano y de dióxido de carbono, el metano atrapará 86 veces más calor que el dióxido de carbono en los próximos 100 años. En la tabla llama la atención el elevado GWP de algunos gases. Esto es debido a su gran capacidad de absorción de calor en zonas del espectro donde el dióxido de carbono y el vapor de agua no absorben la radiación terrestre y su elevado tiempo de permanencia en la atmósfera. Proporciones mínimas de esos gases producen un enorme forzamiento.

De cara a los tratados internacionales, resulta útil «convertir» todas las emisiones de GEI en «emisiones equivalentes de dióxido de carbono». Para obtener la equivalencia se multiplica el volumen de la emisión de un determinado gas por su índice GWP. La unidad suele expresarse como GtCO2eq (gigatoneladas de emisiones equivalentes a dióxido de carbono).

Entre los procesos que hacen que la Tierra devuelva más radiación solar al espacio están la inyección de aerosoles en la atmósfera (que produce un efecto de pantalla frente a la radiación solar), los cambios que algunos de esos aerosoles producen en la nubosidad (al generar nubes más reflectivas), y los cambios en los usos del suelo (ya que los campos agrícolas reflejan más luz solar que los bosques originales que reemplazan). El incremento del albedo producido por estos factores es tan significativo que, hace algunos años, llegó a pensarse que podría compensar una buena parte del calentamiento inducido por los GEI.

Pero faltaba una visión más global de los aerosoles. Existe un tipo de partículas de origen antrópico que disminuyen de forma importante el albedo, puesto que son capaces de absorber de forma muy eficaz la radiación solar. Se trata del «carbono negro», formado por partículas minúsculas que resultan de la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa. Este «hollín» planetario, además de ser muy perjudicial para las vías respiratorias, produce un efecto devastador sobre el clima, pues modifica el albedo de las superficies sobre las que se deposita. El caso más obvio nos lo ofrecen el hielo marino del Ártico y el hielo continental de los glaciares, ambos altamente reflectivos. El carbono negro que decanta sobre ellos produce una reducción radical de su albedo. Al absorber más radiación solar, el hielo se funde a gran velocidad.

El forzamiento positivo del carbono negro neutraliza un 40 % del forzamiento negativo del resto de los aerosoles. Esto significa que, en la actualidad y a pesar del carbono negro, la modificación humana del albedo está contribuyendo a frenar el forzamiento del efecto invernadero. Una buena noticia que, sin embargo, no será muy duradera. El tiempo que permanecen los aerosoles en la atmósfera es muy corto, y la necesaria implantación de medidas medioambientales para asegurar la calidad del aire reducirá progresivamente su presencia en el aire.

Por último cabe mencionar que, además de las emisiones directas de gases de efecto invernadero y de aerosoles, las actividades humanas producen otros gases, de vida muy corta, como el monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) o los compuestos orgánicos volátiles. Estos gases, una vez en la atmósfera y bajo determinadas condiciones, funcionan como «precursores», es decir, que intervienen en la formación, a partir de reacciones químicas más o menos complejas, de aerosoles y GEI. En otras ocasiones, también pueden contribuir a la destrucción de algunos GEI, como el metano. La importancia climática de estos compuestos, que se producen sobre todo en las grandes ciudades en relación con la combustión de carburantes, recibe actualmente la atención de muchos investigadores por su importancia en el balance energético.

El informe del IPCC publicado en el año 2014 concluye que, en conjunto, el forzamiento radiativo de origen humano actual respecto a la época preindustrial es de 2,29 w/m2. Este valor incluye el forzamiento positivo producido por las emisiones de gases de efecto invernadero (y los precursores) y del carbono negro, que en total suponen en torno a +4,3 w/m2, y el forzamiento negativo producido fundamentalmente por los cambios en el albedo inducidos por los aerosoles y los usos del suelo, que suman casi −2 w/m2. A ese forzamiento de origen antrópico hay que añadirle +0,05 w/m2 de origen natural, asociado a la diferencia en la radiación solar entre 1750 y 2011. Es un valor muy pequeño en el conjunto del desequilibrio energético.

Algo más que síntomas: suben las temperaturas

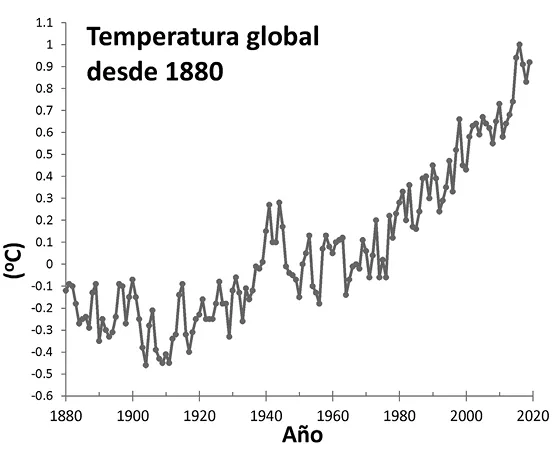

El cambio climático actual viene definido por el calentamiento global que se produce a lo largo del siglo xx, que se prolonga hasta hoy y que previsiblemente continuará en el futuro. El incremento de la temperatura de la superficie terrestre se estima en unos 0,8 °C de promedio, si bien no todas las partes lo experimentan del mismo modo. Al igual que ocurrió en otros cambios climáticos del pasado, el calentamiento es hoy más severo en las latitudes altas que en las bajas, así como en los continentes más que en los océanos. Hay áreas del planeta que ni siquiera se han calentado, como, por ejemplo, la parte más septentrional del océano Atlántico, un área que ya describimos como de alta sensibilidad a los cambios climáticos y clave en la circulación oceánica global.

¿Qué es el IPCC?

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo IPCC (por sus siglas en inglés), se creó en 1988 bajo el auspicio de Naciones Unidas y su finalidad es proporcionar evaluaciones del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, sus posibles repercusiones y las estrategias de respuesta. No es un programa de investigación propiamente dicho, ya que la labor de los expertos que lo integran consiste en evaluar los conocimientos disponibles (que crecen cada año) y sacar de ellos conclusiones que permitan avanzar en la comprensión del cambio climático en todos sus aspectos. El IPCC publica periódicamente informes integradores que deben ayudar a los gobiernos en las decisiones para limitar el cambio y sus consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y que conforman las bases de las Cumbres del Clima, organizadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y de los pactos que derivan de ellas, como el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015). Esos informes son accesibles en www.ipcc.ch.

El cambio de temperatura media no ha sido lineal en el tiempo. Se diferencian claramente dos intervalos de calentamiento, al comienzo y al final del siglo xx (este último, más intenso, se prolonga hasta hoy), separados por un hiato (entre 1940 y 1975) durante el cual las temperaturas no solo no aumentaron, sino que disminuyeron levemente. Este hecho, que ha sido motivo de acaloradas discusiones, es un excelente ejemplo para analizar el comportamiento del clima, y una muestra más de que el cambio climático actual es el resultado de la combinación de distintos forzamientos.

Figura 9. Temperaturas globales desde 1880. Los valores son medias anuales, y se dan con respecto a la media de temperaturas del siglo xx. Fuente de los datos: www.giss.nasa.gov.

El primer tramo de calentamiento del siglo xx se asocia principalmente al forzamiento de la radiación solar, que experimenta un crecimiento neto después del mínimo de finales del xix. El segundo tramo de calentamiento, por el contrario, se asocia al forzamiento de los gases de efecto invernadero antropogénicos, que crece rápidamente a partir de los años sesenta. Entre medias, el episodio de enfriamiento abre interrogantes. No puede relacionarse con un receso en las emisiones de gases de efecto invernadero, que nunca se produjo y que en ningún caso hubiese tenido una respuesta tan rápida, dado el elevado tiempo que estos gases permanecen en la atmósfera. Tampoco lo podemos achacar a una disminución de la radiación solar, ya que el Sol pasa por una fase de alta actividad justo en torno a la década de 1950. Un mecanismo que nos queda por analizar es el albedo. Durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial se dispararon las emisiones de aerosoles, fruto de una actividad industrial destinada a recuperar la economía hundida por la guerra. Esa actividad, basada fuertemente en el carbón, no tenía ningún control relativo a emisiones y era muy contaminante. La presencia de grandes masas de aerosoles en la atmósfera pudo determinar un forzamiento climático muy rápido que se dejó notar en pocos años y que se prolongó hasta que, en la década de 1970, s...