![]()

Parte I

Cómo funcionan las elecciones

![]()

1. La idea de elegir gobiernos

¿Por qué valerse de las elecciones?

Las elecciones son un fenómeno moderno. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el derecho a gobernar no requería autorización alguna por parte de los gobernados. Se lo tomaba como natural y era dado por el orden de las cosas o por la voluntad de alguna autoridad suprema. La idea de que “el pueblo” debía gobernarse a sí mismo vio la luz recién a finales del siglo XVIII, como consecuencia de dos revoluciones (en los Estados Unidos y en Francia). El problema por resolver, como planteó Jean-Jacques Rousseau en 1762, era

encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común, la persona y bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, obedezca sólo a sí mismo, y quede tan libre como antes (Rousseau, 1964 [1762]: 182).

La solución a este problema era el “autogobierno del pueblo”. A su vez, el autogobierno era ventajoso debido a que resultaba el mejor sistema para fomentar la libertad. Somos libres cuando estamos atados sólo por las leyes que escogemos: esa es la fuente del poder y el encanto del “autogobierno”.

Sin embargo, todos no pueden gobernar al mismo tiempo. Debemos estar dirigidos por otros. Y el gobierno conlleva de manera inevitable la coacción. Los gobernantes pueden quitarles dinero a unos y dárselo a otros; pueden forzar a todos a que les claven agujas en los brazos, pueden dejar a la gente en la cárcel y, en países donde impera la barbarie, incluso quitar la vida. Aquí yace el dilema: ¿cómo se puede ser libre si otros nos coaccionan? La respuesta fue que uno puede elegir quién lo gobernará gracias a las elecciones. Nos representarán porque así lo quisimos.

El rey de Inglaterra representaba a la nación precisamente porque era el rey. En Francia, Luis XVI se resistió con obstinación a convertirse en el rey del pueblo francés: su mandato era el propio del rey de Francia y no dependía de otra voluntad que no fuera la de Dios. Los monarcas no eran delegados ni agentes del pueblo. Incluso, en los albores de la independencia de los Estados Unidos,

la elección era incidental a la representación, no se suponía que esta provenía de aquella. La comunidad de intereses entre los representantes y aquellos a quienes representaban era la medida apropiada de representación (Wood, 1969: 96).

Esta idea de que basta con la “comunidad de intereses” para que exista representación nunca caducó. En el siglo XX, Carl Schmitt –filósofo político alemán de gran influencia– afirmó que el gobierno del pueblo se sostiene en que los gobernantes actúen en pos del bien común de todos, sin importar cómo sean elegidos. La “esencia” de la democracia –en sentido etimológico, “el gobierno del pueblo”– es “la identidad entre quienes dominan y quienes son dominados, el gobierno y los gobernados, entre quien da las órdenes y quien las obedece” (Schmitt, 1993 [1928]: 372), no las elecciones. Sin embargo, esta mirada permite que cualquier gobernante afirme que es “idéntico” a aquellos a quienes manipula, oprime, encarcela e incluso mata. Permite maniobras retóricas; por ejemplo: “El sistema político ruso –en su esencia, aunque no así en forma– no difiere en nada de las democracias occidentales serias”. La unidad entre el líder y los dirigidos es la “esencia”, mientras que las instituciones particulares, incluidos los comicios, son meras “formas”.

Los fundadores del gobierno representativo pensaban que sólo las elecciones podían asegurar que los intereses y valores de los gobernantes coincidieran con los de los gobernados. Ya en la década de 1780, este método de selección se había vuelto el único criterio de representación. Así lo describe James Wilson, miembro de la Convención Constitucional de 1787: “El derecho de representación se confiere mediante el acto de elegir”. El debate de la Francia revolucionaria se focalizó en el poder de veto del rey. El interrogante era si un rey que no había sido elegido podía ser considerado un representante de la nación. El abad Emmanuel-Joseph Sieyès, el ideólogo de la Revolución Francesa, adoptó el punto de vista electoral de la representación: “Uno debe preguntarse si la posibilidad de formar la voluntad común que se convertirá en ley puede confiarse a otros que no sean hombres elegidos por un período de tiempo por el pueblo. Salta a la vista que no” (Il saute aux yeux que non: Sieyès, cit. en Pasquino, 1998: 92; destacado en el original). El punto de vista de Sieyès prevalecería dos años después. Como afirmaría Robespierre, “sin elecciones, no hay representación”.

El principio de que sólo aquellos que fueron elegidos podían ser considerados como representantes del pueblo fue revolucionario. No todos consideraron que esa era una solución satisfactoria: es bien sabido que Rousseau la veía como una esclavitud autoinfligida. Sin embargo, llevó poco tiempo que el derecho a gobernar llegara a basarse sólo en las elecciones. La relación entre estas y la representación echó raíces pues estaba motivada por el principio de que, si el pueblo constituye la única fuente de poder, es el pueblo el que debe autorizar cualquier ejercicio del poder sobre él. Pueden no ser los mejores jueces de lo que les conviene –“podría ocurrir que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo resulte más consonante para el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para ese fin” (Madison, The Federalist, 57)–, pero, para gobernar en representación del pueblo, uno debe servir en beneficio de este.

Es controvertida la cuestión de si la autorización también conllevaba la posibilidad de desautorización. Un argumento es que, si las elecciones otorgaban un cargo a hombres distinguidos por su razón y virtud, el control posterior sobre sus acciones no sería necesario. Además, los gobiernos serían controlados por otros mecanismos: la separación de poderes, revisiones y correcciones. Sin embargo, no todos tenían la misma confianza en que los representantes elegidos no abusaran de su poder contra el pueblo, que no recurrieran a la “aristocracia política”. Los antifederalistas temían que “la corrupción y la tiranía serían desenfrenadas como siempre lo han sido cuando quienes ejercen el poder sienten poca conexión con el pueblo. Y aún más: esto sería verdad tanto para los representantes elegidos como para los reyes, nobles y obispos” (cit. en Ketcham, ed., 1986: 18). Sin embargo, el hecho mismo de que los comicios fueran periódicos implicaba que la autorización era temporaria y revocable, era condicional.

Las elecciones son el menor de los males: aunque ninguno de nosotros puede afirmar que se autogobierna, en el nivel colectivo podemos decidir quién nos gobierna. Además, si no nos gustan nuestros gobernantes, tenemos la opción de mostrar de manera periódica nuestro disgusto al echarlos del poder. Es cierto, los individuos deben rendirse a la voluntad de otros y, dada la heterogeneidad de las preferencias, algunos deben vivir al menos cierto período bajo gobiernos que no les gustan. Sin embargo, el poder colectivo del pueblo para escoger gobiernos mediante el procedimiento eleccionario otorga suficiente plausibilidad a la opinión de que la voluntad colectiva es el árbitro supremo del gobierno. Consentimos que se nos coaccione –no podríamos vivir en forma pacífica los unos con los otros de no ser así–, ya que podemos decidir quién y cómo ejercerá la coacción. Las personas son libres porque pueden elegir a sus gobernantes.

La expansión del método electivo

Una vez que la idea surgió en el horizonte histórico, la expansión del método electivo fue vertiginosa. En 1788 se eligió el primer Congreso nacional en los flamantes Estados Unidos de Norteamérica. La Francia revolucionaria y la efímera República de Batavia (Países Bajos) tuvieron elecciones incluso antes de 1800, el Imperio Español celebró la elección de la Junta Central en 1809, Noruega en 1814, Portugal en 1820, Grecia –por entonces recientemente independizada– en 1823, mientras que Bélgica y Luxemburgo los siguieron en 1831. Hacia 1848, casi todos los países latinoamericanos se habían unido a esta lista: el primero había sido Paraguay, en 1814. Liberia tuvo elecciones en 1847. El bienio revolucionario de 1848-1849 fue testigo de las primeras elecciones de los integrantes del Imperio, Austria y Hungría; de los Países Bajos y de Dinamarca. Incluidos el Reino Unido y sus colonias en el Caribe, a mediados del siglo XIX al menos treinta y un países independientes o territorios dependientes pasaron por la experiencia de votar al menos en una elección legislativa. Para 1900, este número había subido a cuarenta y tres. La mayoría de los países que surgieron luego de la Primera Guerra Mundial habían elegido cuerpos legislativos al menos durante una parte del período de entreguerras, cuando también se llevaban a cabo las primeras elecciones en varios territorios dependientes. Durante las primeras décadas del siglo XXI, todos los países, excepto un puñado, tenían asambleas legislativas elegidas por sufragio universal y jefes del Poder Ejecutivo escogidos mediante elecciones populares o de manera indirecta por parlamentos votados.

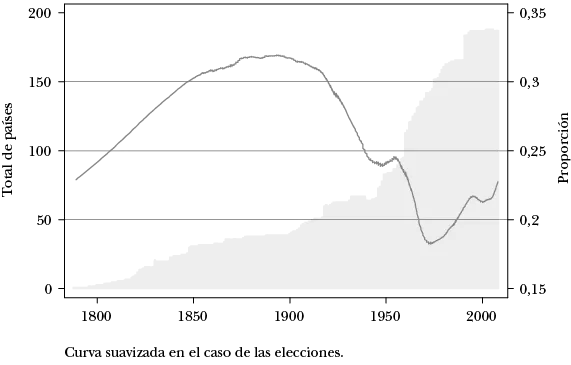

La figura 1.1 muestra la proporción de las unidades observadas (países independientes o dependencias; su número se muestra en las franjas sombreadas y se los contabiliza en la escala izquierda) que tuvieron elecciones en cada año. Nótese que el promedio del período constitucional de los presidentes o magistrados es de 4,6 años, lo que implica que, si las elecciones se realizan de manera regular, deben haber ocurrido todos los años en cerca del 22% de países.

Figura 1.1. Proporción de países que realizan elecciones, por año

Esto marcó un cambio de época. Los países que se deshicieron de monarcas distantes los reemplazaron con presidentes, jefes del Ejecutivo. Las monarquías que subsistieron adoptaron de manera gradual constituciones que permitieron que las cámaras bajas de los cuerpos legislativos fueran elegidas sobre la base del sufragio universal, con el derecho de autoconvocarse y controlar el presupuesto. Sin lugar a dudas, la idea de elegir a sus gobernantes fue cautivante. El cambio fue tanto repentino como trascendental, revolucionario (de hecho, a menudo fue causado por revoluciones).

El mito del autogobierno mediante elecciones

En cada momento de la vida política de una sociedad, ciertos individuos gobiernan a otros emitiendo órdenes y haciéndolas cumplir mediante amenazas o el uso real de la fuerza. Este es un hecho inevitable: a lo sumo, en el mejor de los casos, logra disimularse. Por cierto, si las personas creen que se gobiernan a sí mismas cuando eligen representantes, es porque ese hecho está disimulado. La plausibilidad de esta creencia no se da de una vez y de modo definitivo. Como señala Morgan (1988: 82), “el problema de reconciliar los deseos y necesidades y derechos del pueblo real con la voluntad superior de un pueblo soberano ficcional no fue temporario. En realidad, fue algo inherente a la nueva ficción”.

Se supone que las elecciones dan instrucciones a los representantes para que hagan lo que los ciudadanos harían si estuvieran en ese cargo. Según Henry Peter, lord Brougham,

la esencia de la Representación es que el pueblo debe ceder su poder, confiándolo, por un período limitado, al representante elegido por el pueblo, y este debe desempeñarse en el gobierno que, si no fuera por esa transferencia, sería ejercido por el pueblo mismo (cit. en Pitkin, 1967: 150).

Otro escritor del siglo XVIII pensó que “una representación equitativa y plena es aquella que posee los mismos intereses, sentimientos, opiniones y puntos de vista que el pueblo mismo tendría si estuviera reunido en asamblea” (Richard Henry Lee, cit. por Herreros, 2005: 18). Una representación que, según la mirada de Madison (The Federalist, 52), resulta “un sustituto de la reunión de los ciudadanos en persona”.

Sin embargo, esta transferencia no es inocua. Incluso si los representantes fueran una muestra aleatoria de personas, adoptarían distintos intereses e información específica como representantes. Ni siquiera necesitan ser egoístas; basta con que hagan acuerdos para adoptar políticas deseadas por sus electores. Aun así, estos últimos pueden dudar de que los acuerdos que se han alcanzado sean los mejores para ellos. Acaso todo lo que quieran los representantes electivos sea obrar para el bien común –el bien del pueblo en su conjunto–, lo que en 1774 Edmund Burke consideraba un deber: “El Parlamento no es un cónclave de legatarios de diferentes intereses en pugna, que cada cual debe sostener como agente y abogado, contra otros intereses y abogados. Antes bien, el Parlamento es la asamblea deliberativa de una nación con un interés, que es un todo”. Pero aunque optaran por esto y obraran como agentes de lo que consideran el interés común, nada garantiza que sus acciones estén en consonancia con los intereses que sus votantes deseaban que persiguieran.

De hecho, por motivos que se desarrollarán más adelante, los representantes nunca son una muestra aleatoria de personas. Son individuos diferenciados por algunos rasgos, con sus propios intereses, valores y creencias. La revolución ideológica ocasionada por las elecciones fue más profunda que la revolución real. Para los “fundadores”, tener un gobierno representativo entrañaba que lo integrasen personas de razón y virtud, pero estas características estaban reservadas para aquellos que se distinguían por su riqueza, género y raza. En tanto los gobiernos debían ser escogidos mediante elecciones, estas resultaban una pura ratificación de la superioridad de los competentes para gobernar gracias a su posición social y económica. A los pobres se les informaba que sus intereses eran representados por los ricos; a las mujeres, que sus guardianes eran los hombres; a los “no civilizados”, que necesitaban ser guiados por sus colonizadores. El autogobierno, la igualdad y la libertad eran disfrazados por construcciones intelectuales elaboradas para compatibilizar esos ideales con el gobierno de unos pocos. Creadas a la sombra de conflictos religiosos y económicos, las instituciones representativas fueron diseñadas para negar el acceso o al menos minimizar la voz del pueblo entre elecciones, mientras trataban a todas las “organizaciones intermedias” –clubes, asociaciones, sindicatos y también partidos políticos– como una amenaza a la paz civil. Pensadas a modo de baluarte contra el despotismo, esas instituciones se diseñaron para evitar que los gobiernos pudieran hacer gran cosa, buena o mala, mediante el contralor y equilibrio de los poderes, para así proteger el statu quo frente a la voluntad de la mayoría.

El disfraz benevolente del paternalismo, ya fuese ante los pobres, las mujeres o los “salvajes”, era una fachada que ocultaba intereses. Y la fachada era de cartón: se caía tan pronto se tocaba la propiedad. La relación entre esta y el poder era íntima y, a menudo, descarada. Por eso algunas voces resultan tan reveladoras: sólo dejan al desnudo verdaderas creencias, intenciones reales. No se puede confiar en el pueblo porque puede “errar”: lo dijo James Madison, lo dijo Simón Bolívar, y también Henry Kissinger. Y el peor error que podía cometerse era utilizar los derechos políticos en la búsqueda de igualdad social y económica, asociarse con el fin de conseguir salarios más altos, condiciones de trabajo dignas, seguridad material y atacar la “propiedad”. Incluso cuando las clases más pobres no podían ya ser excluidas del voto, surgió una plétora de ingeniosos dispositivos para neutralizar los efectos de sus derechos políticos. Como señaló un disertante en el debate parlamentario español sobre el sufragio universal en 1889: “Vamos a establecer el sufragio universal y entonces ¿qué va a pasar con nuestra historia política nacional? Nada”. La nuda fuerza estaba firme como el máximo baluarte contra las amenazas a la propiedad. Pero los sistemas institucionales podían ofrecer muchas maneras efectivas de atrincherarla.

La plausibilidad de la creencia en que las elecciones expresan un consentimiento activo del individuo depende, claro está, de si las personas tienen una posibilidad real de elegir gobiernos, y lo que es más importante, si son capaces de remover a quienes están en el poder mediante su voto. Pero lo que también importa es lo que está en juego en una elección, su consecuencia con respecto a las políticas de los gobiernos elegidos. Como señala el filósofo político Norberto Bobbio (1989: 157), “para juzgar la evolución de la democracia hoy en día en un país concreto la pregunta que debe hacerse no es ‘¿quién vota?’, sino ‘¿sobre qué temas se puede votar?’”. Cuando el statu quo, sea cual fuere, está protegido de la mayoría por todo tipo de trincheras institucionales, se mina la creencia de que el pueblo puede decidir en las elecciones no sólo quién gobierna, sino cómo lo hará.

Para resultar creíble, la ideología debe, a veces, ejercer un poder causativo sobre la realidad: las instituciones deben reformarse para mantener esta credibilidad. Así interpretó Morgan (1988: 13-14; todas las citas son de estas páginas) los orígenes del autogobierno en Inglaterra y los Est...