![]()

SECCIÓN II

FECUNDIDAD, NUPCIALIDAD Y ARREGLOS FAMILIARES

![]()

4. DE LA FECUNDIDAD A LA SALUD REPRODUCTIVA: TENDENCIAS Y TEMAS ACTUALES

FÁTIMA JUÁREZ

CECILIA GAYET

INTRODUCCIÓN

EL DESCENSO DE la fecundidad, que ocurrió primero en países desarrollados de Europa y se propagó a otros continentes, ha sido explicado desde distintos enfoques teóricos, agrupados de manera general en culturales y económicos (Zavala, 2014). Se ha señalado que estos enfoques no son excluyentes sino complementarios (Chesnais, 1992; Pollak y Watkins, 1993; Zavala, 2014). En el caso de México, así como en algunos otros países de América Latina, se han considerado dos modelos de transición de la fecundidad, según el estrato social de pertenencia (Zavala, 1992; Leridon, 2015; Páez y Zavala, 2016). Primero, mujeres de élite: con alta escolaridad y pertenecientes a los estratos más privilegiados, consideradas pioneras, iniciaron la limitación de los nacimientos siguiendo las pautas europeas de la primera transición demográfica (Quilodrán y Juárez, 2011). Segundo, en el descenso de la fecundidad de las “capas más pobres de la sociedad” (Zavala, 1992: 29) fue determinante la implementación de programas de anticoncepción sin que se elevaran previamente los niveles de vida. Una vez iniciada la transición con estas políticas de planificación familiar, el deseo por tener pocos hijos se generalizó en el conjunto de la población. Así, se han propuesto explicaciones sobre el descenso con base en factores culturales para las primeras, y factores institucionales y de difusión en una primera etapa, e ideacionales más tarde, para las segundas. Estos cambios se dieron en combinación con otros fenómenos sociales de importancia: creciente urbanización, expansión de la escolaridad, mayor participación de las mujeres en el mercado laboral e introducción de métodos anticonceptivos modernos, los cuales permitieron a las mujeres limitar su descendencia (Mier y Terán y García Guerrero, 2012). En general, los distintos autores coinciden en la importancia de los factores que se encuentran detrás del evidente descenso de la fecundidad, entre los que destaca un previo descenso de la mortalidad infantil (Welti, 2014). En cuanto a la evolución en cifras, también ha habido acuerdo en general respecto a la tendencia descendente.

El objetivo de este capítulo es aportar información reciente sobre los niveles de fecundidad en el país. Además, a partir del cambio de paradigma que se cristalizó en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo realizada en El Cairo a finales del siglo XX, resulta necesario incluir el descenso de la fecundidad en un marco más amplio de salud reproductiva, donde se valoran los derechos reproductivos de la población (UN, 1994; Medina y Fonseca, 2005).

En la primera sección se analizarán las tendencias de la fecundidad en México, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, con énfasis en los últimos 20 años, utilizando la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) de 1997 y 2014, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 1997 y 2014). En la segunda sección indagaremos sobre algunos determinantes próximos de la fecundidad, como la actividad sexual, el papel de la nupcialidad, el uso de anticonceptivos y el aborto en México con información de encuestas y estimaciones recientes. En la tercera sección se describirá el cambio de paradigma a partir de la Conferencia Internacional de El Cairo de 1994, cuando se fortaleció la visión de los derechos reproductivos como parte de los derechos humanos, así como la promoción de la autonomía de decisión de las mujeres sobre su reproducción, y se incluyeron aspectos generales de derecho a la salud de las mujeres. En esta sección se presentará el cambio en algunos indicadores de salud reproductiva, como necesidades no satisfechas de anticoncepción y la atención al embarazo y parto, a partir de las Enadid. En la cuarta sección, se presentarán las políticas recientes en México destinadas a salud reproductiva y las dificultades que se han presentado para su implementación. Por último, en la quinta sección se presentan las conclusiones. El análisis detallado de los últimos 20 años que se muestra en las primeras tres secciones se realizará considerando los diferenciales entre subgrupos de población (urbano-rural, niveles de escolaridad, grupos de entidades federativas según el porcentaje de población en situación de pobreza).

TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD EN MÉXICO

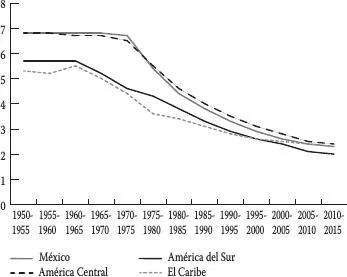

La investigación sobre las tendencias de fecundidad en México es abundante. Sin embargo, como señala Welti (2014), sigue siendo necesario reflexionar sobre su evolución para dar cuenta de los problemas persistentes y los cambios más recientes. Zavala (2014) da cuenta de la tasa global de fecundidad de México desde 1895 a 1950 con base en los censos de población y desde 1950 a 2015 a partir de estimaciones de Naciones Unidas (NU). La autora presenta tasas globales de fecundidad cercanas a 7 hijos por mujer en el inicio del periodo (1895), con fluctuaciones leves hasta 1960, donde vuelve a ubicarse en ese mismo nivel hasta que inicia el descenso acelerado a mediados de la década de 1970.

En la gráfica 4.1 puede apreciarse la comparación entre México y las regiones de América Latina y el Caribe. En el contexto latinoamericano, según las estimaciones de Naciones Unidas, se advierte que México alcanzó la tasa más alta de la región en la década de 1950, inició el descenso en la década de 1970 (más tarde que los países de América del Sur) y que su nivel en la actualidad es similar al del conjunto de la región, que tiene un rango entre 2 y 2.4 hijos por mujer.

Gráfica 4.1. Estimación de la tasa global de fecundidad en regiones de América Latina y el Caribe y en México

Fuente: UN (2015).

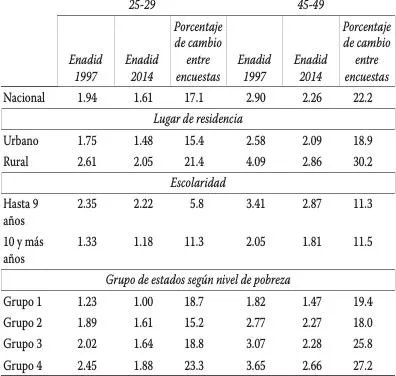

Es posible ver con mayor detalle los cambios en los últimos veinte años en México utilizando la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Como indicadores para la comparación en el tiempo se han seleccionado las tasas acumuladas de fecundidad hasta el grupo de edad 25-29 y las tasas acumuladas de fecundidad hasta el grupo de edad 45-49, donde estas últimas corresponden a las tasas globales de fecundidad de los periodos referidos (se consideran nacimientos de los cinco años previos a la encuesta).1

Esta forma de presentar las tasas tiene la ventaja de comparar los cambios en la fecundidad en edades tempranas (hasta los 30 años) y en el conjunto de edades, minimizando los errores asociados a las fluctuaciones que se presentan en las estimaciones por edad simple o por grupos de edad quinquenales, debidas a los desplazamientos en la ubicación de la fecha de los nacimientos por edad de la madre.

Welti (2014) advierte que entre las problemáticas no resueltas relativas al descenso de la fecundidad se encuentra la persistencia de diferencias entre grupos socioeconómicos. Por ello, hemos realizado las estimaciones diferenciando subgrupos de la población por escolaridad, residencia urbano-rural,2 y entidades federativas agrupadas según porcentaje de población en situación de pobreza.3 Los cambios en la fecundidad no han sido uniformes según estratos sociales y entidades federativas del país. Por esto es muy importante mostrar las brechas aún existentes dentro del país. Se ha visto que la escolaridad es un buen indicador de diferencias sociales en estudios de fecundidad (Castro y Juárez, 1995). El aumento de la escolaridad ha sido notorio a lo largo del tiempo en México (Mier y Terán, 2016), pero todavía muestra rezagos y sirve como indicador de pertenencia a estratos sociales.4 El indicador de residencia urbana-rural sirve para dar cuenta del acceso diferenciado a servicios de salud y otros servicios de infraestructura importantes para la salud reproductiva. Finalmente, la agrupación de los estados según el porcentaje de pobreza da cuenta de las brechas entre entidades federativas en el país.5

Como puede verse en el cuadro 4.1, la fecundidad acumulada hasta el grupo de edad 45-49, que corresponde a la tasa global de fecundidad, ha descendido en el tiempo en todo el país (de 2.9 a 2.3 hijos por mujer) en un par de décadas.6 La mayor reducción se observa en el ámbito rural (30% de descenso), seguido por las de menor escolaridad (15% de descenso). Si bien las tasas más altas siguen estando en los estados con mayor pobreza (grupos 3 y 4), es el grupo 4, que abarca los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el que registra la mayor caída. Cabe destacar que el grupo 1 (Ciudad de México) se encuentra bajo el nivel de reemplazo desde hace dos décadas y sigue descendiendo de manera importante.

Así como el cambio en la Tasa Global de Fecundidad (TGF) no ha sido homogéneo en el conjunto del país, también se observan variaciones en la fecundidad de las jóvenes. A nivel nacional, la fecundidad de las mujeres hasta la edad 30 cayó 17%. Esto significa que del total del cambio, 77% se debió a las jóvenes. Las jóvenes urbanas tienen un nivel más bajo de fecundidad que las jóvenes rurales, sin embargo, las que viven en áreas rurales tuvieron un descenso más acelerado. En cuanto a la escolaridad, como era de esperarse, las de alta escolaridad tienen un menor nivel de fecundidad que las de baja de escolaridad y, además, una velocidad de descenso mayor, comparadas con las de baja escolaridad. En cuanto a los grupos de entidades según nivel de pobreza, el nivel de fecundidad más alto entre las mujeres menores de 30 se observa en el grupo 4 que tiene mayor población en situación de pobreza. No obstante, este grupo ha tenido el descenso más acelerado también entre las mujeres jóvenes. Esto significa que aún en las entidades con mayor pobreza, con carencias en infraestructura de salud, se está dando un descenso muy veloz de la fecundidad.

Cuadro 4.1. Tasas acumuladas de fecundidad hasta los grupos 25-29 y 45-49, nacional, por lugar de residencia, escolaridad y grupo de estados según nivel de pobreza, México, 1997 y 2014

Fuente: Elaboración propia con base en la Enadid de 1997 y 2014.

Es posible que se deba a elementos adicionales como programas de anticoncepción específicos para las jóvenes, desarrollados por organizaciones no gubernamentales (ONG) en los tres estados que conforman el grupo 4, que están permitiendo la reducción de la brecha de la fecundidad comparada con los otros grupos del país.

Cabe destacar que todos los grupos de entidades del país, aún los más pobres, están acercándose a una tasa global de fecundidad al nivel de reemplazo (el grupo 4 tiene 2.7). Sin embargo, como también el grupo 1 (Ciudad de México) sigue bajando (tasa de 1.5), no queda claro si se cerrarán las brechas para hacer del país un escenario homogéneo o se seguirán distanciando las entidades federativas, llegando la Ciudad de México a niveles de aún más baja fecundidad. Si bien 20 años no es suficiente para saber si se trata de un reflejo de cambios en el calendario (tempo) o de intensidad (quantum) dada la naturaleza de cohorte ficticia de la TGF, sin embargo, es preocupante el bajo nivel de fecundidad de la Ciudad de México por el impacto en la estructura de edad de la población. De seguir así en las siguientes décadas, por causa de la falta de hijos, el envejecimiento será mucho más acelerado.

Uno de los temas recurrentes en la literatura demográfica sobre fecundidad en México es el de la fecundidad adolescente. La evidencia de que la tasa específica de fecundidad del grupo 15 a 19 años no había descendido tanto como la de otros grupos de edad, y de que el nivel es mucho más alto que el registrado en los países desarrollados, hizo que la mayoría de los estudios sobre fecundidad incluyeran este asunto como problema relevante (Welti, 2012; Stern, 2012). La fecundidad adolescente no respondió, al igual que la fecundidad de los demás grupos de edad, a la política de planificación familiar y ha sido relativamente alta desde hace décadas. Incluso se llegó a afirmar con información de la Enadid 2014 que había aumentado 10% comparada con la de 2009 (Mier y Terán y Llanes, 2016).

Sin embargo, tratándose de un tema “sensible y difícil de captar”, Mier y Terán y Llanes (2016: 36) consideran que se requiere evaluar con información de otras fuentes. Para ello, las autoras comparan esa estimación a partir de la Enadid 2014 con los datos provenientes de censos, de la Encuesta Intercensal 2015, de estadísticas vitales y de certificados de nacimiento. Concluyen señalando que, con base en información censal, en el conjunto de las jóvenes de 15 a 19 años hubo una leve tendencia al alza de 3.5% entre 2000 y 2010 (censos) y de 2.8% entre 2000 y 2015 (censo y encuesta intercensal), y que ese incremento se debe a las jóvenes de 18 a 19 años. La información de las estadísticas vitales no muestra este incremento, sino un leve decremento, pero los niveles son más elevados. Hernández et al. (2015) compararon las distintas fuentes aplicando intervalos de confianza y establecen que no hay diferencias significativas entre ellas. Así, en la contrastación entre las fuentes resulta que no es tan claro este aumento en la fecundidad adolescente, pero sí que no ha habido un descenso como se esperaba. ...