1.

Nascita di una nazione (1859-68)

La battaglia di Solferino e San Martino fu l’atto militare conclusivo della guerra del 1859 combattuta dalle forze alleate della Francia e del Regno di Savoia (Piemonte-Sardegna) contro l’impero austriaco. L’obiettivo della guerra era forzare l’Austria a cedere i suoi territori norditaliani al regno sabaudo. La battaglia è rimasta nota fuori dell’Italia, però, non tanto per i suoi fini politici quanto per l’alto numero di perdite e per la mancata cura dei moltissimi feriti rimasti sul campo di battaglia. Tale fama è dovuta in gran parte allo svizzero Henry Dunant, che, capitato nelle vicinanze della battaglia poche ore dopo la sua conclusione, la sera del 24 giugno, assistette come volontario alla cura di alcuni dei feriti che erano stati trasportati al paesino di Castiglione delle Stiviere. In Un souvenir de Solférino, pubblicato nel 1862 e tradotto quasi subito in più lingue, Dunant, dopo aver raccontato sia la battaglia sia la sua esperienza di assistenza ai feriti, propose la creazione di un’organizzazione imparziale con il compito di soccorrere tutti i soldati feriti in guerra1. Quell’organizzazione sorse nel 1863 come Comité international de secours aux blessés, divenuta poi Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr). Nel 1864 il comitato assicurò l’adozione da parte di sedici nazioni della prima Convenzione di Ginevra, quella «per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra». Nel 1999 un chirurgo del Cicr ha proposto l’espressione «ciclo di Solferino» per descrivere il processo attraverso cui la valutazione da parte di professionisti sanitari degli effetti di nuove armi sulle vittime porta alla stipula di convenzioni e leggi volte a limitarne l’uso2.

Che la battaglia ebbe un alto numero di perdite e cure mediche del tutto inadeguate dietro le linee è fuori dubbio. Per lo storico Piero Pieri fu certamente «la più sanguinosa» delle battaglie del Risorgimento, con, secondo le sue stime, 4783 morti sul campo (Francia 1622, Piemonte-Sardegna 869, Austria 2292) e migliaia di feriti, di cui forse 2000 morirono nei giorni successivi a causa delle ferite o di tetano3. L’impatto negativo sull’opinione pubblica francese del costo della battaglia in vite umane sarebbe stato uno dei motivi che spinsero Napoleone III a concludere in fretta con l’Austria, all’insaputa dei suoi alleati piemontesi, il trattato di Villafranca, con il quale la Lombardia veniva ceduta al Piemonte mentre il Veneto rimaneva territorio dell’impero austriaco.

Dopo il 1860, però, la tendenza prevalente nella memorialistica italiana della battaglia fu quella di stendere un velo patriottico sulla sua ferocia, trasformando i soldati uccisi in ‘caduti’ per la causa dell’unità italiana, oppure di ammetterla ritenendola però un uso necessario della forza, giustificato dal fine raggiunto. Ernest Renan, nella sua lezione Che cos’è una nazione? del 1882, suggeriva che una tale operazione di rimozione della violenza era addirittura necessaria alla formazione di tutte le nazioni:

L’oblio, e dirò persino l’errore storico, costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una nazione, ed è per questo motivo che il progresso degli studi storici rappresenta spesso un pericolo per le nazionalità. La ricerca storica, infatti, riporta alla luce i fatti di violenza che hanno accompagnato l’origine di tutte le formazioni politiche, anche di quelle le cui conseguenze sono state benefiche: l’unità si realizza sempre in modo brutale4.

La ricerca storica in Italia infatti aveva già cominciato poco dopo l’unità a mettere in luce il «modo brutale» con cui essa era stata compiuta, non tanto però nelle guerre del Risorgimento quanto nella successiva repressione di ribellioni interne. Le prime narrative dissenzienti sulla formazione della nazione furono prodotte da un lato dall’opposizione democratica e repubblicana e dall’altro dagli apologeti degli antichi regimi sconfitti dal processo unitario. A esse fecero seguito, verso la fine del secolo, quelle dei movimenti socialista e anarchico. Più recentemente ci sono stati vari esempi del genere di ‘antistoria’ o ‘controstoria’ d’Italia − molti dei quali pubblicati all’incirca in concomitanza con le celebrazioni ufficiali dei centocinquant’anni dell’unità nel 2011 − che hanno contestato la legittimità stessa del processo di unificazione e denunciato la violenza delle repressioni interne che ne erano la conseguenza. Tali esempi di controstoria, però, sono spesso caratterizzati da interpretazioni semplicistiche e tendenziose dei conflitti civili, da rivendicazioni del separatismo meridionale, a volte da aperte simpatie neoborboniche5. Torneremo su questo tema alla fine di questo capitolo, ma per ora fermiamoci a quella battaglia del 1859.

Ossa

Le ossa umane sono il più antico e il più universale mezzo di comunicazione della morte. Si decompongono molto più lentamente del resto del corpo e, soprattutto in climi secchi, possono rimanere integre anche per migliaia di anni. Per questa loro durabilità nel tempo esse funzionano come prove dell’esistenza passata di una persona, e in certi casi come prove medico-forensi di una morte violenta, di massacri e di genocidi.

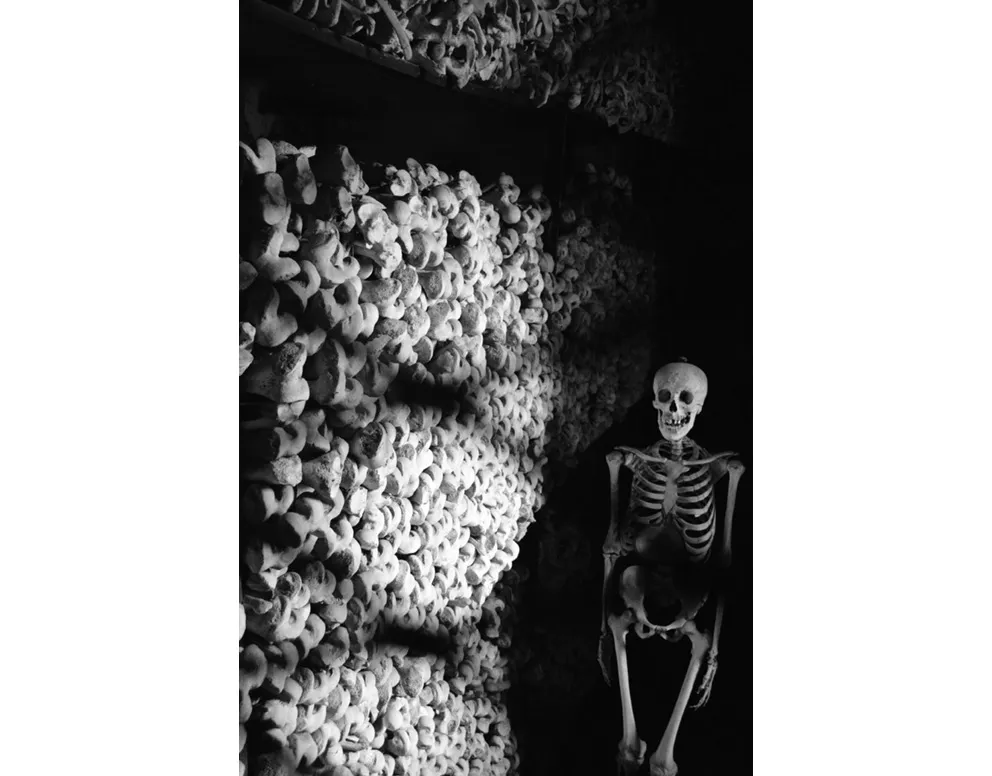

A San Martino e a Solferino ci sono due ossari che raccolgono ciò che rimane delle migliaia di soldati uccisi nella battaglia. La disposizione delle ossa, come in altri ossari militari in Europa, è più sobria di quella dei grandi ossari cristiani come Sedlec, Évora o la Cripta dei Cappuccini a Roma, nei quali le ossa sono riordinate in forme decorative: croci, corolle di fiori, candelabri. Negli ossari di Solferino e di San Martino i teschi sono allineati l’uno accanto all’altro intorno all’abside su una serie di mensole dietro una grata metallica (Fig. 1.1), mentre le altre ossa – tibie, peroni, ossa pelviche, costole – sono stipate dentro gli archi delle cappelle radiali. Ma c’è un elemento in comune con gli ossari religiosi: la presenza di scheletri interi in piedi, retti da bastoni di ferro, nelle cappelle laterali (Fig. 1.2). Lo scrittore americano di viaggi John Stoddard provò in proposito uno shock culturale quando visitò gli ossari nei primi anni del ventesimo secolo: «Con un gusto discutibile la cappella a Solferino è resa particolarmente raccapricciante dalla presenza di quattro scheletri in piedi, come uscieri a una cerimonia, posti su piedistalli davanti a tende pesanti»6.

Fig. 1.1. Ossario di San Martino della Battaglia.

Fig. 1.2. Ossario di San Martino della Battaglia.

I due ossari risalgono al 1870. I regolamenti della polizia mortuaria allora in vigore consentivano di disseppellire i resti umani soltanto dieci anni dopo la sepoltura iniziale. Il recupero delle ossa rimaste sotterrate nel campo di battaglia poté perciò cominciare solo un decennio dopo, nel 1869, ed ebbe luogo su iniziativa di Luigi Torelli, un senatore della Valtellina che con quattro colleghi aveva proposto la fondazione di una società per commemorare i soldati di tutti e tre gli eserciti, forse sotto l’influenza di Dunant e della neonata Croce Rossa, ma anche perché dopo dieci anni era di fatto impossibile distinguere le ossa tra loro. Nacque così la Società di Solferino e San Martino, che riuscì in tempi brevi a raccogliere sufficienti donazioni private da permettere il lavoro di recupero, ripulitura e smistamento delle ossa. Infine, il 24 giugno 1870, l’undicesimo anniversario della battaglia, in una pubblica cerimonia le ossa recuperate, contenute in due enormi bare piramidali coperte con drappi neri e corone di alloro, vennero trasportate ai due ossari in cima alle colline su catafalchi trainati da mute di cavalli neri7.

In certi casi gli ossari militari trasmettono un messaggio patriottico, quello di onorare i ‘morti per la patria’. In Italia ha questa funzione precipua, ad esempio, il sacrario di Redipuglia, inaugurato nel 1938 alla presenza di Mussolini per raccogliere i resti di 100.000 sui circa 650.000 militari italiani uccisi nella prima guerra mondiale. Il messaggio degli ossari di Solferino e San Martino è invece più equivoco perché essi contengono anche le ossa del nemico. Secondo una prima lettura, quella cosmopolita e cristiana, quelle ossa hanno perciò una funzione ecumenica, quella di trascendere le divisioni e gli odii tra le nazioni. Una lapide nell’ossario...