eBook - ePub

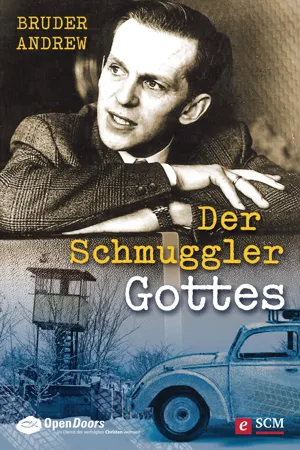

Der Schmuggler Gottes

Er wusste nie, ob hinter der Grenze Tod oder Leben auf ihn wartete

This is a test

- 336 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Der Schmuggler Gottes

Er wusste nie, ob hinter der Grenze Tod oder Leben auf ihn wartete

Angaben zum Buch

Buchvorschau

Inhaltsverzeichnis

Quellenangaben

Über dieses Buch

Sie nannten ihn "Schmuggler Gottes". In einem VW-Käfer fuhr er Bibeln hinter den Eisernen Vorhang. Sein Name: Anne van der Bijl. Sein Pseudonym: "Bruder Andrew". Er gründete die Organisation Open Doors, deren Arbeit von Osteuropa bis hin nach China reicht. Er riskierte sein Leben für Gott und die Menschen, denen er die Gute Nachricht bringt. Ein authentischer Bericht über das Leben verfolgter Christen und den Gott, der Wunder tut. Für die 20. Auflage wird das neu durchgesehene Buch im größeren Paperbackformat, frischem Layout und mit Bildern veröffentlicht.

Häufig gestellte Fragen

Gehe einfach zum Kontobereich in den Einstellungen und klicke auf „Abo kündigen“ – ganz einfach. Nachdem du gekündigt hast, bleibt deine Mitgliedschaft für den verbleibenden Abozeitraum, den du bereits bezahlt hast, aktiv. Mehr Informationen hier.

Derzeit stehen all unsere auf Mobilgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.

Mit beiden Aboplänen erhältst du vollen Zugang zur Bibliothek und allen Funktionen von Perlego. Die einzigen Unterschiede bestehen im Preis und dem Abozeitraum: Mit dem Jahresabo sparst du auf 12 Monate gerechnet im Vergleich zum Monatsabo rund 30 %.

Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.

Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.

Ja, du hast Zugang zu Der Schmuggler Gottes von Bruder Andrew im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Christian Ministry. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.

Information

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Das Spiel nach königlicher Art

Als ich in London den Zug verließ, nahm ich den Zettel in die Hand, auf den ich die Adresse des WEK-Hauptquartiers geschrieben hatte.

Vor dem Bahnhof rasten große rote Busse und hohe schwarze Taxis auf der verkehrten Straßenseite vorbei. Ich ging zu einem Polizisten, hielt ihm den Zettel hin und fragte, wie ich zu dieser Adresse gelangen könne. Er sah ihn sich an. Dann nickte er, streckte den Arm aus und rasselte mehrere Minuten lang Straßennamen herunter. Ich starrte ihn verblüfft an. Ich verstand kein einziges Wort. Bestürzt und verlegen nahm ich meinen Zettel wieder an mich, murmelte einen Dank und ging in Richtung seiner ersten Armbewegung davon.

Ich versuchte es mit mehreren anderen Polizisten, ohne bessere Erfolge zu erzielen. Schließlich blieb mir nichts anderes übrig, als etwas von meinem kostbaren Geld für ein Taxi auszugeben. Ich fand eins, das am Straßenrand geparkt hatte, gab dem Fahrer den Zettel und schloss die Augen, als wir auf der linken Fahrbahn davonbrausten. Einige Augenblicke später hielt er an. Er deutete auf meinen Zettel, dann auf ein großes Gebäude, das dringend etwas Farbe brauchte.

Ich nahm meinen Koffer, stieg die Treppe hinauf und klingelte. Eine Frau öffnete die Tür. Ich sagte ihr, so gut ich konnte, wer ich war und was ich wollte. Sie sah mich mit leerem Blick an, sodass mir klar war, dass sie nicht einmal den Sinn meiner Worte verstanden hatte. Sie winkte mir mit der Hand, hereinzukommen, deutete auf einen Stuhl im Flur und verschwand. Als sie zurückkam, brachte sie einen Mann mit, der ein wenig Holländisch sprach. Wieder erklärte ich, wer ich war und wohin ich wollte.

»Ah, ja natürlich! Aber haben Sie nicht unser Telegramm bekommen? Wir haben Ihnen vor drei Tagen telegrafiert, dass im Augenblick kein Platz in Glasgow ist.«

»Ja, ich habe das Telegramm erhalten.«

»Und Sie sind trotzdem hergekommen?«

Zu meiner Freude sah ich, dass der Mann lächelte.

»Zur rechten Zeit wird ein Platz für mich frei werden«, sagte ich. »Das weiß ich bestimmt. Ich möchte bereit sein.«

Der Mann lächelte wieder und bat mich, einen Augenblick zu warten. Als er wiederkam, brachte er die Nachricht mit, auf die ich gehofft hatte. Ich könne für kurze Zeit hierbleiben, vorausgesetzt, dass ich bereit sei, zu arbeiten.

Die Arbeit, die von mir verlangt wurde, war nicht schwer. Ich sollte das WEK-Gebäude streichen. Sobald ich mich an die Leiter gewöhnt hatte, machte mir die Arbeit großen Spaß. Ich nahm nicht einmal einen freien Tag, als Elisabeth zur Königin gekrönt wurde. Mehrmals rief man mir zu, herunterzukommen und mir das Ereignis im Fernsehen anzuschauen. Aber ich zog es vor, hoch oben über der Straße zu sitzen, wo ich die Fahnen auf jedem Dach und die Flugzeugformationen über mich hinwegfliegen sehen konnte.

Was die zwei Monate meines Aufenthalts schwierig machte, war die englische Sprache. Ich lernte so eifrig, dass mir der Kopf ständig wehtat. Die Leute im Hauptquartier hielten morgens alle eine sogenannte »Stille Zeit«. Sie standen lange vor dem Frühstück auf, um ihre Bibel zu lesen und zu beten, ehe die Tagesarbeit begann oder etwas anderes gesprochen wurde. Mir gefiel das sofort. Beim ersten Vogelgezwitscher war ich schon fertig angezogen im Garten, zwei Bücher in der Hand. Eins war eine englische Bibel, das andere ein Wörterbuch. Es war zweifellos eine ausgezeichnete Übung, hatte aber auch einige Nachteile: Mein Englisch war altmodisch und geschraubt. Einmal gab ich die Bitte um Butter mit folgenden Worten weiter:

»Thus sayeth the neighbor of Andrew, that thou wouldst be pleased to pass the butter.« – »Also spricht Andrews Nachbar, dass du die Güte haben mögest, die Butter weiterzureichen.«

Aber ich lernte es. Als ich sechs Wochen in England war, wurde ich vom Direktor aufgefordert, die Abendandacht zu halten. Nach sieben Minuten gingen mir die englischen Wörter aus, und ich setzte mich. Zwei Wochen später wurde ich wieder gebeten zu sprechen. Diesmal wählte ich als Text Christi Worte an den blinden Mann auf der Straße von Jericho: »Dein Glaube hat dir geholfen.« – Es war eine törichte Wahl, weil das englische »th« für einen Holländer ein Gräuel ist. »Dy fade had saved dee«, verkündigte ich und versuchte, vierzehn Minuten lang zum größten Vergnügen meiner Zuhörer diese Behauptung zu beweisen.

Nach Schluss meiner kleinen Predigt versammelten sich alle um mich.

»Es wird immer besser, Andrew«, sagten sie und klopften mir erfreut auf den Rücken. »Wir haben fast verstanden, was Sie gesagt haben. Und vierzehn Minuten! Da waren Sie doppelt so gut wie bei den sieben Minuten.«

»Das ist also unser Holländer! Ich glaube, seine Predigt war wirklich sehr gut.«

Die Stimme kam aus dem Hintergrund des Zimmers. Dort stand in der Tür ein fast kahlköpfiger, stämmiger Mann mittleren Alters mit rosigem Gesicht, den ich noch nicht gesehen hatte. Mir fielen sofort seine Augen auf. Sie waren halb geschlossen und funkelten, als habe er irgendwelchen Unfug vor.

»Andrew, ich glaube, Sie kennen William Hopkins noch nicht«, sagte der Leiter des Hauptquartiers.

Ich ging nach hinten und streckte meine Hand aus. William Hopkins nahm sie in seine beiden großen Hände, und als er sie wieder freigab, merkte ich, dass ich gründlich begrüßt worden war.

»Er sieht ziemlich kräftig aus«, sagte Mr Hopkins. »Wenn wir ihm die Papiere besorgen können, wird er es gut schaffen.«

Ich muss etwas bestürzt ausgesehen haben; denn der Direktor erklärte mir jetzt, dass ich das Hauptquartier nun wieder verlassen müsse. Mit den Malerarbeiten sei ich fertig, und mein Bett werde für einen heimkehrenden Missionar gebraucht. Wenn mir Mr Hopkins aber englische Arbeitspapiere besorgen könne, könne ich in London einen Job finden und mir Geld für Bücher und andere Ausgaben in Glasgow verdienen. Wenn es um solche praktischen Dinge gehe, wende man sich immer an William Hopkins.

»Holen Sie Ihre Sachen, Andrew, mein Junge!«, sagte dieser jetzt zu mir. »Ich lade Sie ein, ein paar Tage bei meiner Frau und mir zu wohnen, bis wir irgendwelche Arbeit finden.«

Einen einzigen Koffer zu packen, dauert nicht lange. Während ich meine Zahnbürste und den Rasierapparat hineinlegte, erzählte mir ein WEK-Mitarbeiter einiges über Mr Hopkins. Er war ein erfolgreicher Bauunternehmer, lebte aber in selbstgewählter Armut. Neunzig Prozent seines Einkommens schenkte er verschiedenen Missionsgesellschaften. Der WEK war eine davon.

Binnen weniger Minuten stand ich an der Haustür und sagte dem Stab Auf Wiedersehen.

»Das Haus sieht gut aus, Andrew«, sagte der Direktor und schüttelte mir die Hand.

»Dank ou!«

»Lass uns mal dein ›Th‹ hören!«

»Thee-ank ee-ou!«

Alle lachten, während Mr Hopkins und ich die Treppe hinunter zu seinem Lastwagen gingen.

Sein Heim an der Themse war so, wie ich es mir vorgestellt hatte: schlicht, warm und gemütlich. Mrs Hopkins litt an einer schweren Krankheit. Sie musste meist im Bett liegen. Aber sie hatte nichts gegen den Eindringling einzuwenden.

»Machen Sie es sich bequem hier!«, begrüßte sie mich. »Sie werden den Schrank finden und merken, dass die Haustür niemals verschlossen ist.«

Dann wendete sie sich ihrem Mann zu, und ich sah, dass ihre Augen ebenso funkelten wie seine.

»Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie eines Nachts einen Heimatlosen in Ihrem Bett finden. Es ist schon vorgekommen! Wenn es also wieder einmal geschehen sollte, dann finden Sie Decken und Kissen im Wohnzimmer und können sich ein Lager neben dem Kamin machen.«

Noch ehe eine Woche vergangen war, sollte ich entdecken, wie wörtlich das gemeint war. Als ich eines Abends nach langem, vergeblichem Warten im Arbeitsamt ins Haus zurückkam, fand ich Mrs und Mr Hopkins im Wohnzimmer sitzen.

»Machen Sie sich nicht die Mühe, in Ihr Zimmer hinaufzugehen, Andrew!«, sagte Mrs Hopkins. »In Ihrem Bett liegt ein Betrunkener. Wir haben schon zu Abend gegessen, aber wir haben Ihnen etwas aufgehoben.«

Während ich am Kamin mein Abendbrot aß, erzählte sie mir von dem Mann in meinem Bett. Hauptsächlich um vor dem Regen geschützt zu sein, war er in die kleine Missionsstube gekommen, die Mr Hopkins in einem Laden eingerichtet hatte, und Mr Hopkins hatte ihn mit nach Hause genommen.

»Wenn er aufwacht, geben wir ihm etwas zu essen und etwas anzuziehen«, sagte Mrs Hopkins. »Ich weiß noch nicht, woher wir es nehmen sollen. Aber Gott wird dafür sorgen.«

Und Gott tat es! Bei dieser und bei Dutzenden anderer Gelegenheiten erlebte ich, während ich bei diesen gütigen Menschen wohnte, wie Gott auf ungewöhnlichste Weise für das Nötige sorgte. Nie sah ich jemand hungrig oder ohne Jacke oder Mantel aus ihrem Haus gehen. Nicht, dass sie Geld gehabt hätten! Von dem Gewinn aus dem Baugeschäft behielten sie nur so viel, wie sie für ihren eigenen bescheidenen Lebensunterhalt brauchten. Fremde wie ich sowie die Bettler und Landstreicher, die ständig im Haus ein- und ausgingen, mussten von Gott ernährt werden. Und er versagte nie. Manchmal war es eine Nachbarin, die mit einem Topf voll Essen hereinkam, »nur falls Sie sich nicht wohl genug fühlen, um heute Abend zu kochen, meine Liebe«. Manchmal war es eine alte Schuld, die unerwartet bezahlt wurde, oder einer, der auch schon einmal hier geschlafen hatte und kam, um zu fragen, ob er irgendwie helfen könne.

»Ja, mein Sohn, Sie können! Bei uns liegt heute Nacht ein alter Mann im Bett, der keine Schuhe hat. Wie wär’s, wenn wir bei ihm Maß nehmen und Sie ihm ein Paar besorgen würden?«

Ich wollte eigentlich nur ein bis zwei Tage bei den Hopkins’ bleiben, bis ich meine Arbeitspapiere hatte und einen Job fand. Aber obwohl Mr Hopkins und ich immer wieder zum Arbeitsamt gingen, bekamen wir keine Arbeitserlaubnis für mich. So nahm ich die Einladung, weiter bei ihnen zu wohnen, dankbar an.

Am ersten Morgen nach meiner Ankunft ging Mr Hopkins schon sehr früh zur Arbeit. Mrs Hopkins musste im Bett bleiben, und ich war mir selbst überlassen. So suchte ich mir einen Scheuerlappen und wischte die Küche. Als ich das Bad sauber machte, entdeckte ich den Korb mit schmutziger Wäsche und wusch sie. Am Nachmittag war sie trocken, und ich bügelte sie. Als Mr Hopkins dann immer noch nicht zurück war, kochte ich das Abendessen.

Ich war von zu Hause an all diese Arbeiten gewöhnt. Jeder meiner Angehörigen, ob männlich oder weiblich, hätte dasselbe getan. Aber Mrs und Mr Hopkins waren ganz erschüttert, als sie entdeckten, was ich gemacht hatte. Entweder kannten sie die praktischen Holländer nicht, oder sie waren es nicht gewöhnt, dass sich jemand um ihre Bedürfnisse kümmerte. Jedenfalls taten sie, als hätte ich etwas ganz Ungewöhnliches geleistet und baten mich, bei ihnen zu bleiben, als ob ich zur Familie gehörte.

Das tat ich dann auch. Ich wurde Koch und Mädchen für alles, und sie wurden meine englischen Eltern. Wie viele, viele andere nannte ich sie bald Onkel Hoppy und Mutter Hoppy. Mrs Hopkins erinnerte mich wirklich in vielen Beziehungen an meine eigene Mutter. Wie sie ertrug Mutter Hoppy Krankheit und Schmerzen, ohne zu klagen, und wie bei ihr war die Tür für Bedürftige niemals verschlossen.

Onkel Hoppy zu erleben, war schon Unterricht an sich. Er war nie befangen oder verlegen. Wenn ich zuweilen mit ihm in seinem Lastwagen zu den verschiedenen Bauplätzen in der Stadt fuhr, bat ich ihn, als Vorsitzender der Baugesellschaft wenigstens einen Schlips umzubinden und sich ein Jackett zu kaufen, bei dem die Ellbogen noch nicht verschlissen waren. Aber Onkel Hoppy lachte nur.

»Warum denn, Andrew? Hier kennt mich doch niemand.«

In seiner eigenen Umgebung war es jedoch nicht besser. Oft erwischte ich ihn an der Tür, wenn er mit Arbeitsstiefeln und einem zwei Tage alten Bart in die Kirche gehen wollte. Wenn ich ihn aber deshalb ermahnte, sah er mich vorwurfsvoll an und meinte: »Andrew, mein Junge! Hier kennt mich doch jeder.«

Onkel Hoppys eigene Missionsarbeit war mir ein Rätsel. Die Tür zu seiner Missionsstube war immer offen, und gelegentlich kam auch ein Landstreicher herein – aber nur, um sich aufzuwärmen oder ein Nickerchen zu machen. Während der Andachtszeit waren die Stühle vor Onkel Hoppy gewöhnlich leer. Das störte ihn aber nicht. Ich entsinne mich, dass ich ihn eines Tages eine ganze Predigt vor leeren Stühlen halten hörte.

»Sie haben unsere Verabredung diesmal nicht eingehalten«, sagte er zu den Leuten, die irgendwie nicht den Weg hereingefunden hatten, und tat dabei so, als ob sie leibhaftig vor ihm säßen. »Aber ich werde Sie auf der Straße treffen und Sie dann auch erkennen. Jetzt hören Sie, was Gott Ihnen zu sagen hat …«

Als die Predigt zu Ende war, protestierte ich.

»Onkel Hoppy, Sie sind mir zu mystisch«, sagte ich zu ihm. »Wenn ich eines Tages predigen werde, möchte ich wirkliche Menschen vor mir sehen.«

Onkel Hoppy lachte nur.

»Wart’s ab!«, sagte er. »Ehe wir nach Hause kommen, treffen wir den Menschen, der auf dem Stuhl hätte sitzen sollen. Und wenn wir ihn treffen, ist sein Herz schon vorbereitet. Zeit und Ort sind menschliche Begrenzungen, Andrew. Wir dürfen sie nicht auf Gott übertragen.«

Und wirklich! Auf dem Heimweg wurden wir von einer Prostituierten angesprochen, und Onkel Hoppy stürzte sich in den Schluss seiner Predigt, als ob sie während der ersten vierzig Minuten gebannt dagesessen und ihm zugehört hätte.

In dieser Nacht schlief ich wieder neben dem Kamin, und am Morgen hatten dieser unermüdliche Unternehmer und seine Frau wieder einen Menschen für Christus gewonnen.

Eines Tages kam schließlich ein Brief aus Glasgow. Der Platz für mich sei frei, und ich solle mich rechtzeitig fürs Wintersemester anmelden.

Wir marschierten triumphierend um Mutter Hoppys Bett herum, Onkel Hoppy, ein Landstreicher und ich – bis uns plötzlich einfiel, dass das ja Abschied nehmen bedeutete …

Im September 1953 verließ ich London, um in die Missionsschule nach Schottland zu gehen.

Diesmal fiel es mir nicht schwer, meinen Weg zu der gewünschten Adresse zu finden. Ich lief mit meinem Koffer den Berg hinauf, bis ich zur Prince Albert Road 10 kam. Das Gebäude selbst war ein großes, zweistöckiges Eckhaus. Eine niedrige Steinmauer umgab das Grundstück. Man konnte in der Mauer noch die Stümpfe eines eisernen Geländers sehen, das zweifellos während des Krieges eingeschmolzen worden war. Über der Einfahrt standen an einem hölzernen Torbogen die Worte:

Vertrau auf Gott!

Ich wusste, dass das der Hauptzweck des zweijährigen Kurses war: den Studenten zu helfen, so viel wie möglich über das Wesen des Vertrauens zu erfahren – aus Büchern, von anderen, aus eigenen Begegnungen. Mit frischem Mut lief ich unter dem Torbogen hindurch und auf dem mit weißem Kies bestreuten Pfad zur Haustür.

Auf mein Klopfen hin öffnete mir Kees. Wie freute ich mich, wieder in dieses gute holländische Gesicht sehen zu können! Nachdem wir uns wiederholt gegenseitig auf die Schultern geklopft hatten, ergriff er meinen Koffer, führte mich in mein Zimmer im zweiten Stock und stellte mich meinen drei Stubenkameraden vor. Dann zeigte er mir den Notausgang und die Gebäude, in denen die übrigen fünfundvierzig jungen Leute schliefen: die Männer in dem einen der angrenzenden Häuser, die Frauen in dem anderen.

»Und die beiden Gruppen sollen sich niemals kennenlernen«, sagte Kees. »Man erwartet von uns, dass wir nicht mit den Mädchen sprechen. Wir sehen sie nur beim Essen.«

Kees begleitete mich auch, als ich mich dem Direktor, Stewart Dinnen, vorstellte.

»Der eigentliche Zweck dieser Ausbildung ist, unsere Studenten zu lehren, Gott zu vertrauen, dass er tut, was er versprochen hat«, sagte Mr Dinnen zu mir. »Wenn sie von hier fortgehen, sind sie ganz auf sich selbst gestellt; denn sie gehen nicht in die traditionellen Missionsfelder, sondern in neue Gebiete. Sie können nichts leisten, wenn sie Angst haben oder wenn sie daran zweifeln, dass Gott wirklich meint, was er in seinem Wort sagt. So vermitteln wir hier nicht so sehr Konzepte und Theorien, sondern Vertrauen. Ich hoffe, dass Sie das auch in dieser Schule suchen, Andrew.«

»Ja, Sir. Genau!«

»Was die Finanzen betrifft, so wissen Sie natürlich, dass wir kein Schulgeld erheben, weil wir ja keinen bezahlten Mitarbeiterstab haben. Die Lehrer, die Leute in London, ich – wir alle bekommen kein Gehalt. Wohnung und Verpflegung sowie andere Lebenshaltungskosten belaufen sich auf nur neunzig Pfund im Jahr. Sie sind so niedrig, weil die Studenten selbst kochen, sauber machen u...

Inhaltsverzeichnis

- Umschlag

- Titel

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Der Schmuggler in unserem Wohnzimmer

- Rauch und Brotrinden

- Der gelbe Strohhut

- Der Kiesel in der Nussschale

- In einer stürmischen Nacht

- Der Schritt des Gehorsams

- Das Spiel nach königlicher Art

- Hinter dem Eisernen Vorhang

- Der Kelch des Leidens

- Der Grund ist gelegt

- Laternen im Dunkeln

- Das dritte Gebet

- Kirche mit zwei Gesichtern?

- An der Grenze zum inneren Kreis

- Abraham, der Riesen-Töter

- Das Gewächshaus im Garten

- Das Werk beginnt zu wachsen

- Russland auf den ersten Blick

- Für Russland – aus Liebe

- Bibeln für die russischen Pastoren

- Der erwachende Drache

- Zwölf Apostel der Hoffnung

- Gebet ist unsere stärkste Waffe Bist du dabei?

- Im neuen Jahrtausend

- Weichenstellungen für die Zukunft

- Der Dienst von Open Doors

- Fußnoten

- Leseempfehlungen