- 400 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

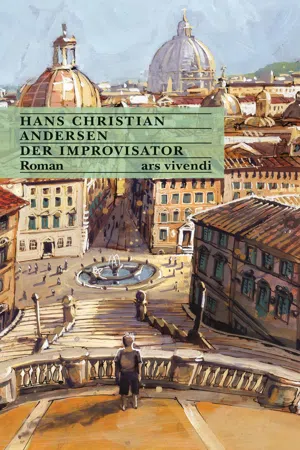

Der Improvisator (eBook)

Über dieses Buch

"[...] Meine ganze Seele war in Bewegung; wegen meines Gesanges mit Schmeicheleien überhäuft, und meiner Kraft mir bewußt, bedurfte es nur Annunziatas Bitte, und zum erstenmal, seitdem ich erwachsen war, hatte ich die Dreistigkeit, eine Improvisation zu wagen. Ich nahm ihre Guitarre, und sie gab mir das Wort "Unsterblichkeit" auf. Ich überlegte den reichen Stoff, griff einige Accorde und begann nun mein Gedicht, wie es unmittelbar meiner Seele entquoll [...]." Die Geschichte von dem italienischen Waisenjungen Antonio, dem "Improvisator", ist Hans Christian Andersens erster Roman, der im Zusammenhang mit seinen Reisen durch Italien im Jahr 1835 entstand.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

ZWEITER TEIL

1. DIE PONTINISCHEN SÜMPFE · TERRACINA· EIN ALTER BEKANNTER · DER GEBURTSORT FRA DIAVOLOS · DER ORANGENGARTEN BEI MOLA DI GAETA · DIE NEAPOLITANISCHE SIGNORA · NEAPEL

Viele stellen sich unter den Pontinischen Sümpfen nur morastigen Grund und eine öde Strecke stillstehenden, schleimigen Wassers vor, ein trauriges Stück Land, das man durchquert. Im Gegenteil: Die Sümpfe haben mehr gemein mit der reichen lombardischen Ebene, und sie sind sogar reicher ausgestattet. Gras und Kräuter gibt es hier in einem Ausmaß und von einer Üppigkeit, wie Norditalien sie nicht aufzuweisen vermag.

Auch kann kein Weg angenehmer sein als dieser, der durch die Sümpfe führt. Er ist eben, der Wagen rollt durch unendlich lange Lindenalleen, deren dichte Zweige vor den brennenden Strahlen Schutz gewähren. Auf beiden Seiten erstreckt sich die unendliche Ebene mit ihrem hohen Gras und ihren frischen, grünen Sumpfpflanzen; Kanäle kreuzen einander und saugen das Wasser ein, das überall in Form von Teichen oder Seen steht, die von Binsen und breitblättrigen Seerosen bewachsen sind. Kommt man von Rom, erstrecken sich zur Linken die hohen Abruzzen mit den kleinen Dörfern, die sich mit ihren weißen Mauern wie Bergschlösser von den grauen Felsen abheben. Zur Rechten reicht die grüne Ebene bis zum Meer hinunter, wo sich das Vorgebirge Cicello erhebt, heute Festland, ehemals aber Circes Insel, auf der nach der Sage Odysseus landete.

Während ich ging, löste sich der Nebel auf; er schwebte über der grünen Fläche, wo die Kanäle glänzten wie zum Bleichen ausgebreitete Leinwand. Die Sonne brannte mit sommerlicher Wärme, obwohl wir erst Ende Februar hatten. Büffelherden weideten im grünen Gras. Pferde liefen frei herum und schlugen mit den Hinterbeinen in die Luft, daß das Wasser hoch aufspritzte. Ihre raschen Wechsel, ihre ausgelassenen Sprünge, ihre Vergnügtheit hätten einem Tiermaler zum Studium gereichen können. Auf der linken Seite sah ich eine schwarze, riesige Rauchsäule aus einem Feuer aufsteigen, das Hirten entzündet hatten, um im Umkreis ihrer Hütten die Luft zu reinigen. Ein Bauer kam mir entgegen, dessen gelblich blasses, kränkliches Aussehen der Üppigkeit widersprach, wie sie die Sümpfe hervorbrachten. Wie ein Toter, den man aus dem Grabe geholt hatte, ritt er auf seinem schwarzen Pferd, in der Hand hielt er eine Art Lanze, mit der er die im Morast herumlaufenden Büffel zusammentrieb; einige hatten sich hingelegt und streckten nur ihre schwarzen, häßlichen Köpfe mit den bösen Augen in die Höhe. Die vereinzelten Posthäuser mit drei, vier Stockwerken, die man dicht neben der Straße errichtet hatte, zeigten schon auf den ersten Blick, wie krank die Luft war, die aus den Sümpfen aufstieg. Ihre gekalkten Mauern waren bedeckt von fettem, graugrünem Schimmel. Gebäude und Menschen verrieten den Einfluß der Fäulnis – welch seltsamer Kontrast zu all der Üppigkeit, zum frischen Grün und zum warmen Sonnenschein!

Meine kranke Seele ließ mich hier in der Natur ein Bild des falschen Lebensglücks erkennen. So sieht der Mensch so gut wie immer die Welt durch die Brille des Gefühls, und je nach der Farbe des Glases, durch das er schaut, erscheint sie ihm schwarz oder purpurfarben.

Ungefähr eine Stunde vor dem Ave-Maria hatte ich die Sümpfe hinter mich gebracht, die Berge mit ihren gelben Felsmassen rückten zusehends näher, und dicht vor mir lag Terracina in der üppigen, hesperischen Natur. Nicht weit entfernt von der Straße standen drei hohe Palmen mit Früchten, die weiten Obstgärten an den Berghängen erschienen mir wie ein großer, grüner Teppich aus Millionen goldener Punkte, Zitronen und Apfelsinen drückten die Zweige bis zur Erde hinab. Vor einem kleinen Bauernhaus am Weg lagen viele herabgefallene Zitronen, die man angehäufelt hatte, als handele es sich um geröstete Kastanien. Rosmarin und wilde, dunkelrote Levkojen wuchsen üppig in den Bergschluchten bis hinauf zum Gipfel, wo die prächtige Ruine der Burg des Ostgotenkönigs Theoderik* lag und die Stadt und die Umgegend überblickte.

Mein Auge war geblendet von diesem schönen Gemälde, still träumend zog ich in Terracina ein. Jetzt lag vor mir das Meer. Zum ersten Male sah ich das Meer, das wunderschöne Mittelmeer, den Himmel selbst in reinstem Ultramarin, eine riesige, vor mir ausgespannte Ebene. Weit draußen lagen Inseln wie treibende Wolken von schönstem Violett. Ich sah den Vesuv, aus dem schwarze Rauchstöße allmählich blauer werdend, zum Horizont wehten. Windstill schien die Meeresoberfläche dazuliegen, an der Küste aber, an der ich stand, brachen sich langgestreckte Wellen, blau und klar wie der Äther selbst, und rollten wie Donner in den Bergen.

Mein Auge war so gebannt wie mein Fuß, meine Seele atmete Begeisterung, als sei das Körperliche in meinem Inneren, mein Herz und mein Blut zu Geist geworden und habe sich aufgelöst, um nun zwischen diesen beiden Himmeln zu schweben: dem unendlichen Meer und dem darüberliegenden Himmel. Die Tränen strömten mir über die Wangen, ich mußte weinen wie ein Kind.

In nächster Nähe lag ein großes, weißes Gebäude, die Brandung schlug an die Mauern, auf denen es errichtet war. Seine unterste Etage war zur Straße hin ein einziger Bogengang, in dem die Wagen der Reisenden hielten. Es war das Gasthaus von Terracina, das größte und schönste auf dem Weg zwischen Rom und Neapel.

Das Echo eines Peitschenknalls prallte von den Mauern ab: ein geschlossener, von vier Pferden gezogener Wagen rollte auf das Gasthaus zu. Bewaffnete Diener saßen hinten auf dem Wagen; ein blasser, magerer, in einen großen, bunten Schlafrock gehüllter Herr hatte sich im Wageninneren ausgestreckt. Der Postillon stieg ab, knallte noch ein paar Mal mit seiner langen Peitsche. Frische Pferde wurden vorgespannt. Der Fremde wollte weiter, da er aber eine Eskorte durch die Berge verlangte, in denen Fra Diavolos und de Cesaris Nachkommen leben, mußte er eine Viertelstunde warten und schimpfte darum halb auf englisch, halb auf italienisch über die Verschlafenheit des Volkes und alle Qualen und Leiden, die ein Fremder erdulden müsse, knüpfte sich schließlich aus seinem Schnupftuch eine Nachthaube, zog sie über, warf sich in einen Winkel des Wagens, schloß die Augen und ergab sich seinem Schicksal.

Ich erfuhr, es handele sich um einen Engländer, der in zehn Tagen Nord- und Mittelitalien durchreist und sich mit diesen Ländern vertraut gemacht habe. Einen ganzen Tag habe er Rom besichtigt und wolle nun nach Neapel, um den Vesuv zu besteigen, sodann mit dem Dampfschiff nach Marseille reisen, um auch das südliche Frankreich kennenzulernen, wozu er indes hoffe, weniger Zeit zu benötigen. Endlich erschienen acht gut bewaffnete Reiter, der Postillon knallte, und Wagen und Reiter verschwanden durch das Tor.

»Mit seiner Eskorte und all seinen Waffen ist er doch nicht so sicher wie meine Fremden«, sagte ein kleiner, vierschrötiger Mann, der mit seiner Peitsche spielte. »Die Engländer fahren offenbar gern, und immer im Galopp! Das sind sonderbare Vögel! Santa Philomena di Napoli!«

»Habt Ihr viele Fremde auf Eurem Wagen?« fragte ich.

»Ein Herz in jeder Ecke«, antwortete er. »Vier Männer – in einem Cabriolet aber sitzt immer nur einer. Wenn der Signore Napoli sehen will, kann das schon übermorgen sein, wenn die Sonne noch auf den Sant Elmo scheint.«

Wir wurden uns einig, und mir war aus der Verlegenheit geholfen, in die mein völliger Mangel an Bargeld mich gebracht hatte.*

»Handgeld will der Signore wahrscheinlich haben?« fragte der Vetturino und hielt ein Fünfpaolo-Stück zwischen den Fingern.

»Verschafft mir einen Platz bei Tisch und ein gutes Bett«, antwortete ich. »Morgen fahren wir?«

»Ja, so Santo Antonio und meine Pferde wollen! Um drei Uhr geht es ab. Schließlich müssen wir zweimal durch den Zoll und dreimal müssen die Papiere visitiert werden, morgen ist unsere härteste Tour.« Dann hob er die Hand an seine Mütze und verließ mich.

Ich bekam ein Zimmer angewiesen, das zum Meer hin lag, wo frischer Wind ging und sich die langen Wellen überstürzten. Ein von der Campagna verschiedenes Bild, und doch ließ es mich sehr stark an zu Hause denken und an die alte Domenica, es betrübte mich, daß ich sie nicht häufig genug besucht hatte. Sie liebte mich aus ganzem Herzen und war mit Sicherheit die einzige, der es so erging. Die Eccellenza und Francesca, ja, auch sie hatten Liebe für mich empfunden, sie war aber von besonderer Kolorierung. Uns verbanden Wohltaten, und wo diese nicht erwidert werden können, bleibt stets eine Kluft zwischen Schenker und Empfänger, die, über Jahr und Tag von den Schlingpflanzen der Ergebenheit wohl überdeckt, niemals jedoch ausgefüllt werden. Ich dachte an Bernardo und Annunziata; auf meinen Lippen waren salzige Tropfen, sie kamen aus den Augen, vielleicht aber auch von der See unter mir, denn die Brandung schlug hoch an die Mauer.

Am folgenden Morgen rollte ich mit dem Mietkutscher und seinen Fremden aus Terracina hinaus. An der Grenze hielten wir an, es dämmerte gerade. Alle stiegen vom Wagen, während unsere Pässe kontrolliert wurden. Nun erst sah ich meine Gesellschaft genau. Zu ihr gehörte ein Mann von dreißig Jahren oder ein wenig mehr, sehr blond und mit blauen Augen, der meine Aufmerksamkeit erregte. Ich mußte ihn schon einmal gesehen haben, aber wo, daran konnte ich mich nicht erinnern. Die vereinzelten Worte, die er von sich gab, verrieten zudem, daß er Ausländer war.

Wir wurden mit den Pässen längere Zeit aufgehalten, weil die meisten in fremden Sprachen abgefaßt waren, die die Soldaten nicht verstanden. Der Fremde holte in dieser Zeit ein Buch mit leeren Blättern hervor und skizzierte die Gegend vor uns: die beiden hohen Türme am Tor, durch das die Landstraße verläuft, die malerischen Höhlen dicht daneben und im Hintergrund das kleine Dorf hoch oben in den Bergen.

Ich trat näher hinzu, und der Fremde machte mich darauf aufmerksam, wie schön die Ziegen sich in der größeren der beiden Höhlen gruppiert hatten. Im selben Augenblick rannten sie weg, ein großes Reisigbündel, das in einer kleinen Öffnung zur Höhle gelegen und als Tür gedient hatte, wurde weggezogen, und Paar um Paar hüpften die Ziegen durch den Eingang, wie die Tiere, als sie Noahs Arche verließen. Ein recht kleiner Bauernjunge bildete den Schluß der Gruppe. Sein spitzes Hütchen mit dem Segelgarnband, die zerrissenen Strümpfe und Sandalen, dazu der kurze braune Umhang, den er sich übergeworfen hatte, all das verlieh ihm ein malerisches Aussehen. Aus der Höhle heraus trippelten die Ziegen nun zwischen den niedrigen Hecken herum, der Junge stellte sich auf einen Felsblock und sah uns und dem Maler zu, der ihn und seine Umgebung zeichnete.

»Maledetto!« hörten wir den Vetturino schreien und sahen, wie er in höchster Eile auf uns zukam. Mit einem der Pässe sei etwas nicht in Ordnung. Das ist bestimmt mein Paß, dachte ich, und das Blut stieg mir in die Wangen. Der Fremde schimpfte über die Unwissenheit der Soldaten, sie könnten nicht lesen, sagte er, und wir gingen mit dem Vetturino in einen der Türme, wo wir fünf oder sechs über die Tische gebeugte Menschen vorfanden, die in den auseinandergefalteten Pässen buchstabierten.

»Wer heißt Frederik?« fragte einer der Mächtigsten am Tisch.

»Das bin ich«, sagte der Fremde, »mein Name ist Frederik, auf italienisch Federigo.«

»Federigo Six also?«

»Oh, nein! Das ist der Name meines Königs, der ganz oben auf dem Paß steht.«

»Ach so!« sagte der Mann und las langsam vor: » Frédéric Six par la grâce de dieu Roi de Danemarc, des Vandales, des Gothes etc. Aber was ist das? Sie sind ein Vandale? Das ist doch ein barbarisches Volk?«

»Ja«, antwortete der Fremde lächelnd, »ich bin ein Barbare, ich bin zur Kultivierung nach Italien gekommen. Unten steht mein Name, er lautet Frederik, genau wie der meines Königs, Frederik oder Federigo.«

»Sie sind Engländer!« sagte einer der Schreiber.

»O nein, nein!« rief ein anderer. »Du wirfst alle Nationen durcheinander. Du kannst doch lesen, daß er aus dem Norden kommt. Er ist Russe!«

Federigo, Dänemark, es schlug wie ein Blitz in meine Seele ein. Das war doch der Freund aus meiner Kindheit, der Logiergast meiner Mutter! Der, mit dem ich in den Katakomben gewesen war und der mir seine schöne Silberuhr verehrt und mir die hübschen Bilder gezeichnet hatte.

Der Paß war rechtmäßig, was die Grenzsoldaten um so mehr erkannten, als er ihnen einen Paolo in die Hand steckte, damit sie nicht noch mehr Zeit vergeudeten.

Sobald wir draußen waren, gab ich mich ihm zu erkennen. Er war wirklich unser dänischer Federigo, der bei meiner Mutter gewohnt hatte. Er äußerte lebhafte Freude, als er mich wiedererkannte, nannte mich sogar seinen kleinen Antonio, und es gab tausend Dinge, nach denen man fragen, die man sich gegenseitig mitteilen mußte. Meinen früheren Nachbarn auf dem Wagen brachte er dazu, den Platz mit ihm zu tauschen, und nun saßen wir zusammen, ein weiteres Mal drückte er mir die Hände, lachte und scherzte.

In wenigen Zügen erzählte ich meine Lebensereignisse von jener Zeit, zu der ich in Domenicas Hütte lebte bis zu dem Tag, an dem ich Abate wurde, machte dann einen Sprung, ohne die letzten Ereignisse zu berühren, und endete mit dem kurzen Satz »Nun reise ich nach Neapel.«

Er erinnerte sich gut an das Versprechen, das er mir gegeben hatte, als wir uns in der Campagna zum letzten Male gesehen hatten, er wolle mich für einen Tag nach Rom holen. Kurz darauf jedoch hatte er sich durch einen Brief aus einem Heimatland gezwungen gesehen, die lange Heimreise anzutreten, weshalb wir uns nicht mehr sahen. Zu Hause war seine Liebe zu Italien mit jedem Jahr stärker geworden und hatte ihn nun zum zweiten Male hinausgetrieben. »Und jetzt genieße ich alles erst recht«, sagte er, »trinke die Luft in großen Zügen, kenne jeden Flecken wieder, wo ich schon einmal gewesen bin. Hier winkt mir das Vaterland des Herzens zu, hier sind Farben, hier sind Formen. Italien ist ein gesegnetes Füllhorn!«

Zeit und Raum verflogen in Federigos Gesellschaft, den langen Aufenthalt am Zoll in Fondi bemerkte ich gar nicht. Er wußte das poetisch Schöne in allem recht zu erfassen, war mir doppelt lieb und interessant und der beste Trostengel für mein betrübtes Herz.

»Dort liegt mein schmutziges Itri!« rief er und deutete auf den Ort vor uns. »Du glaubst es kaum, Antonio! Aber im Norden, wo die Straßen so sauber, so regelmäßig, so abgemessen sind, habe ich mich nach einer richtig schmutzigen italienischen Stadt gesehnt. Eine solche Stadt hat etwas Charakteristisches, gerade recht für einen Maler. Diese engen, schmutzigen Gassen, graue, schäbige Steinaltane mit Strümpfen und Glocken daran, die Fenster unordentlich, eines oben, das andere unten, das eine groß, ein anderes klein, hier eine Treppe, vier, fünf Ellen hinauf, damit man die Tür erreicht, wo die Mutter mit ihrer Spindel sitzt, und dann Zitronenbäume mit großen, gelben Früchten, die über die Mauer lugen, ja, das gibt ein Bild! Aber diese kultivierten Straßen, an denen die Häuser stehen wie die Soldaten, wo Treppen und Absätze beschnitten sind, von denen hat man nichts.«

»Das ist der Geburtsort Fra Diavolos!« rief es im Wagen, als wir in das enge, schmutzige Itri einfuhren, das Federigo so malerisch erschien. Der Ort liegt hoch auf einem Felsen an einem tiefen Abgrund, die Hauptstraße war an den meisten Stellen gerade breit genug für einen Wagen. Im Erdgeschoß gab es zumeist keine Fenster, sondern an ihrer Stelle ein großes, breites Tor, durch das man ins Hausinnere sah wie in einen dunklen Keller, überall waren schmutzige Kinder und Frauen, alle streckten die Hand aus, um zu betteln. Die Frauen lachten, die Kinder schrien und äfften uns nach. Man wagte nicht, den Kopf aus dem Wagen zu strecken, damit er einem nicht zerquetscht wurde zwischen dem Wagen und den vorspringenden Häusern, an denen hoch über uns die Steinaltane hingen, wodurch man den Eindruck hatte, man fahre durch einen Bogengang. Schwarze Mauern sah ich auf beiden Seiten, der Rauch bahnte sich seinen Weg aus den offenen Toren und die rußigen Mauern hinauf.

»Was für ein netter Ort«, sagte Federigo und klatschte in die Hände.

»Ein Räubernest ist das!« sagte der Vetturino, als der Ort hinter uns lag. »Die halbe Bevölkerung wurde von der Polizei in ein anderes Dorf hinter den Bergen umgesiedelt, man hat andere hier einziehen lassen, aber geholfen hat es nicht, alles, was man hier pflanzt, wird zu Unkraut. Aber die armen Teufel müssen doch auch leben!«

Die Lage an der großen Landstraße zwischen Rom und Neapel lud zu Räubereien ein, ringsherum in den dichten Olivenwäldern, in Berghöhlen in den Zyklopenmauern und in anderen Ruinen gab es Verstecke.

Federigo machte mich auf einen alleinstehenden, von Geißblatt und Schlingpflanzen überwucherten Mauerkoloß aufmerksam. Ciceros Grab, hier hatte der Mörderdolch den Flüchtling getroffen, und der Rhetoriker war zu Staub geworden.

»Der Vetturino soll uns zu seiner Villa in Mola di Gaeta fahren!« sagte Federigo.1 »Dort ist das beste Gasthaus, und eine Aussicht gibt es dort, die sich mit der Neapels mißt.«

Die Bergformation war wunderschön, die Vegetation üppig, bald rollten wir durch eine Allee aus hohen Lorbeerhecken, und vor uns lag das erwähnte Hotel. Der Cameriere* mit seiner Serviette erwartete uns bereits auf der breiten Treppe, auf der Büsten und Blumen prangten.

»Eccellenza sind das!« rief er, als er einer etwas fülligen Dame vom Wagen half. Ich betrachtete sie: ihr Gesicht war schön, sehr schön, und die kohlschwarzen, brennenden Augen sagten einem sofort, daß sie Neapolitanerin war.

»Ach ja, ich bin das«, a...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Title

- Über das Buch

- Impressum

- Widmung

- ERSTER TEIL

- ZWEITER TEIL

- NACHBEMERKUNG

- ANMERKUNGEN DES ÜBERSETZERS

- EDITORISCHE NOTIZ

- Weitere E-Books von Ars Vivendi

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu Der Improvisator (eBook) von Hans Christian Andersen im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literatur Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.