Held der Verbitterten

Was erklärt die Erfolge des Donald Trump?

Von Klaus-Dieter Frankenberger

Die Führung der Republikanischen Partei ist mittlerweile im Stadium fortgeschrittener Panik: Wieder ein Vorwahltag, und wieder hat Donald Trump abgeräumt. Noch ist seine Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Partei nicht ausgemacht. Aber wenn Trump seinen Siegeszug in den nächsten zwei Wochen fortsetzt, dann müsste, aus Sicht des Partei-Establishments, schon ein Wunder geschehen – oder der Nominierungsparteitag zu einer Revolte ausarten -, damit ein anderer Kandidat für die Partei in die Präsidentenwahl am 8. November ziehen kann. Was also erklärt Trumps Anziehungskraft auf Wähler, von denen man vor allem sagen kann, dass sie weiß sind und in der Regel keinen College-Abschluss haben, also zu den weniger begüterten Schichten gehören? Was ist die Erklärung für den »Trumpismus«?

Der Politikwissenschaftler Charles Murray hat neulich in einem Beitrag für das »Wall Street Journal« diesen Trumpismus als Ausdruck eines »berechtigten Zorns« vieler Amerikaner über die Entwicklung des Landes dargestellt. Eine zentrale Botschaft sei, dass die gesamte amerikanische Arbeiterklasse legitime Gründe habe, wütend auf die herrschende Klasse zu sein. Murray, eigentlich ein Konservativer, nennt unter anderem den Export industrieller Arbeitsplätze auf der einen und auf der anderen Seite den Import von Arbeitskräften – legal und illegal -, die um die verbliebenen Arbeitsplätze mit vergleichsweise geringen Qualifikationsanforderungen konkurrierten. Es seien die davon Betroffenen, die sich fragten, warum sie zurückgelassen würden, und die sich von Trump die Heilung ihrer Wunden versprächen. Es war übrigens der frühere demokratische Präsident Bill Clinton, der auf einer Wahlkampfveranstaltung für seine Frau mit Blick auf die steigende Todesrate weißer Amerikaner mittleren Alters das erschütternde Wort von »gebrochenen Herzen« ausgesprochen hat, an dem diese Amerikaner stürben.

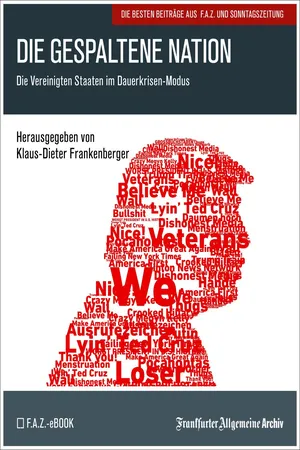

Außer der Abneigung gegen das Polit-Establishment in Washington verbindet Trump wenig mit seinen Anhängern. F.A.Z.-Foto / Helmut Fricke.

Norman Ornstein, der wie Murray beim American Enterprise Institute arbeitet, das eher den Republikanern zuneigt, hat schon Anfang Januar einen Artikel über die »Acht Gründe des Trumpismus« veröffentlicht. Auch darin spielen die Krisenerfahrungen der weißen Arbeiterklasse und das Gefühl, an den Rand gedrängt zu werden, eine wichtige Rolle. Die Frustrationen über eine Welt, in der durch dramatischen Werte- und Moralwandel die soziale Ordnung auf den Kopf gestellt sei, hätten nur darauf gewartet, von einem Mann wie Trump politisch ausgeschlachtet zu werden: Er ist der Profiteur des großen Zorns auf Washington, auf die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Eliten, auf die Einwanderer – die Einwanderung, schreibt Ornstein, sei das Symbol all dieser als bedrohlich wahrgenommenen Veränderungsprozesse. Selbst wenn Trump der Griff nach der Macht verwehrt bliebe, so würde dadurch das Reservoir der Frustrierten nicht kleiner werden.

Warum das republikanische Establishment so fassungslos ist angesichts der Erfolge Trumps, der eben keine vorübergehende Erscheinung ist und nicht wieder in der Versenkung verschwinden will, hängt auch mit seiner programmatischen Unbekümmertheit zusammen. Er ist eben kein blaublütiger Konservativer und schon gar kein orthodoxer Republikaner. In der Wirtschafts- und in der Außenpolitik, stellte kürzlich die »Washington Post« fest, vertrete Trump Positionen, die für die meisten konservativen Republikaner des Teufels seien: So sei er gegen Freihandelsabkommen, gegen Kürzungen in der Rentenversicherung und bei der Gesundheitsfürsorge; Bushs Irak-Krieg habe er vehementer kritisiert als viele Demokraten. Im Grund lehnt Trump die wirtschafts- und fiskalpolitische Orthodoxie der Republikaner ab. Von den Demokraten setzt er sich dadurch ab, dass er auf aufreizende bis aggressive Weise deren Haltung zu Multikulturalismus, »politischer Korrektheit« und illegaler Einwanderung denunziert.

Um das Phänomen Trump zu verstehen, um sich vorzustellen, was ein Populist wie Trump im Weißen Haus innen- und außenpolitisch bedeuten könnte, muss man sich eines vergegenwärtigen: Den größten Rückhalt hat er bei weißen Wählern am unteren Ende sozioökonomischer Skalen. Er ist der Held der kleinen Leute. Retten wird der Milliardär und Maestro der Angst die jedoch nicht.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.03.2016

Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de

IV. Die Ära Obama: Vertiefung der Gräben

Amerikas Kampf mit sich selbst

In den Vereinigten Staaten flammt der Rassenkonflikt wieder auf. Die Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß ist noch immer groß. Daran konnte auch Präsident Obama nichts ändern, der als großer Versöhner angetreten war.

Von Winand von Petersdorff

In Momenten wie zur Gedenkfeier für die ermordeten fünf Polizisten im texanischen Dallas finden die Vereinigten Staaten noch einmal kurz zu ihrer Einheit. Nach der bewegenden Rede des amerikanischen Präsidenten Barack Obama fassen sich die Führer und Mitglieder der gewöhnlich feindseligen Parteien, der religiösen Gruppen und der unterschiedlichen Ethnien auf dem Podium an den Händen und singen oder summen den Gospelsong »When the Saints Go Marching In« mit. Solche Momente der Harmonie sind rar geworden in diesem großen Land, in dem Gewaltakte zum Alltag gehören. Und sie sind so flüchtig.

Ausgerechnet im letzten Amtsjahr des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten protestieren in vielen Städten Tausende Bürger gegen Polizeigewalt gegenüber Schwarzen. »Black Lives Matter«, skandieren die Demonstranten. Das geflügelte Wort ist seit den Ereignissen in Ferguson, Missouri, als ein Polizist einen schwarzen Teenager erschoss, zu einer Bewegung geworden, die in vielen Städten Unterstützer findet. Spätestens mit dem Auftreten der Organisation ist die Vision zerstoben, das Land würde unter Obama in eine Phase der Farbenblindheit eintreten, in der Rassenkonflikte Geschichte sind.

Kein Durchblick für Präsident Obama? Bankenkrise, Kriege, Depression. Als Obama 2008 ins Weiße Haus zog, musste er das Chaos aufräumen, das die Bush-Regierung hinterlassen hatte. F.A.Z.-Foto / Daniel Pilar.

Das Land präsentiert sich heute zerrissen unter einem Präsidenten, der als Versöhner angetreten war und zugleich – gewollt oder ungewollt – die Hoffnung der Schwarzen auf bessere Verhältnisse verkörperte. Die Enttäuschung war programmiert, weil manche Aufgaben zu groß sind für eine Person. Jahrhunderte der Rassenkonflikte lassen sich schlecht in zwei Amtsperioden wegregieren.

Als Obama das Oval Office bezog, ersetzte er die Büste des britischen Staatsmannes Winston Churchill durch eine des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Über diesen symbolischen Akt hinaus aber suchte er jeden Eindruck zu vermeiden, er sei als Advokat schwarzer Bürgerrechte ins Weiße Haus gekommen. Obama schien in seiner Amtszeit peinlich darauf bedacht zu sein, das Thema Rasse nicht in die öffentliche Debatte zu bringen. Er wollte der Präsident aller Amerikaner sein und zugleich den Schock von vielen Weißen lindern, der mit seiner Präsidentschaft einsetzte. Sie mussten sich schließlich auf den Gedanken einstellen, dass sie nicht mehr zwangsläufig die bestimmende politische Macht waren. Eine entschlossene und homogene Regenbogen-Koalition konnte sie ablösen. Und die demographische Entwicklung schreitet fort. Wenn Obama aus dem Amt scheidet, wird die Mehrheit der Kinder unter sechs Jahren nicht weiß sein.

Und tatsächlich vertieften sich die Gräben zwischen Schwarz und Weiß, wenn auch nicht wegen der Wahl Obamas. Als das Forschungsinstitut Gallup im Jahr 2008 fragte, welches das wichtigste gesellschaftliche Problem sei, gab gerade ein Prozent der befragten Bürger Rassismus und die Überwindung von Rassenkonflikten an. In der letzten verfügbaren Umfrage 2014 waren es 13 Prozent, so viel wie seit 1992 nicht mehr. Die jüngeren Umfragen entstanden im Schatten der Vorfälle von Ferguson und Staten Island, als unbewaffnete junge Schwarze von Polizisten erschossen wurden.

Die Umfrage zeigt auch, dass Obama zu Beginn seiner Amtszeit mit anderen Problemen als der Überwindung des Rassismus zu kämpfen hatte. Im Jahr 2008, als er die Amtsgeschäfte von George W. Bush übernahm, hatten sich die Amerikaner in kostspielige, unpopuläre und moralisch fragwürdige Kriege im Irak und in Afghanistan verstrickt. Die Bankenkrise löste die große Depression aus, die Armut wuchs, die Aktienkurse taumelten, und lediglich 13 Prozent der Bevölkerung dachten, Amerika sei im Großen und Ganzen auf dem richtigen Weg. Rasse war nicht auf der Agenda.

Obama machte sich daran, sich aus den Kriegen zurückzuziehen, die Versöhnung mit dem Islam zu suchen, die eigene Volkswirtschaft zu retten und eine bezahlbare Gesundheitsvorsorge für die Mehrheit der Amerikaner zu organisieren. Schwarze würden durch neue Wirtschafts- und Sozialpolitik schon ausreichend profitieren, so die Vorstellung. Gerade die Bemühungen der Regierung, die Mindestlöhne anzuheben, galten als entsprechender Versuch.

Es hat nicht alles so geklappt wie geplant. Die Einkommenslücke zwischen Schwarzen und Weißen blieb. Schwarze Haushalte verdienten im Jahresschnitt 43 000 Dollar und damit 28 000 Dollar weniger als weiße Haushalte. Beim Vermögen ist die Kluft seit der großen Wirtschaftskrise sogar gestiegen. Weiße Familien verfügen im Mittelwert über ein Vermögen, das jenes schwarzer Haushalte um das Dreizehnfache übersteigt. Schwarze sind überproportional häufig arbeitslos und müssen häufiger Teilzeitstellen akzeptieren, obwohl sie Vollzeitstellen anstreben.

Und der Graben zwischen Schwarz und Weiß ist tiefer, als es allein die wirtschaftliche Ungleichheit zeigen kann. Beispiel Gefängnisse: Einer von 107 erwachsenen Amerikanern war 2012 hinter Gittern, aber während Schwarze 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen, stellen sie fast vierzig Prozent der Insassen. Oder Liebesbeziehungen: Offiziellen Statistiken zufolge gibt es in den Vereinigten Staaten lediglich etwa 350 000 Ehepaare, bei denen der Mann schwarz und die Frau weiß ist, und knapp 200 000 Paare, bei denen es sich umgekehrt verhält. Oder die Segregation nach dem Wohnort: Die Hälfte der Schwarzen lebt noch immer in den Südstaaten, viele kommen nicht einmal aus dem Stadtquartier heraus, in dem sie geboren wurden. Wer etwa in Washington DC in einem weißen Stadtteil wie den Palisades wohnt (wie der Autor), käme nicht auf den Gedanken, dass Schwarze mit 48 Prozent die größte Bevölkerungsgruppe der Stadt bilden. Die regelmäßigen Lokalnachrichten von Schießereien und Morden kommen dem Palisades-Bewohner vor wie Berichte aus einer anderen Welt.

Die geographische und soziale Kluft aber hat die Schwarzen nicht laut protestieren lassen. Es waren die Fälle, in denen Schwarze von Polizisten erschossen wurden, in Situationen, die in europäischen Ländern wohl glimpflich ausgegangen wären. Für das vergangene Jahr hat die »Washington Post« 990 solcher Fälle in den Vereinigten Staaten dokumentiert, 516 für das laufende Jahr. Dass Menschen in Kontakt mit amerikanischen Polizisten umkommen können, war eigentlich nichts Neues. Und dass es überproportional häufig Schwarze sind, auch nicht. Neu waren die Smartphone-Filme, die solche Ereignisse dokumentierten und in die sozialen Netzwerke brachten. Sie zeichneten das Bild von Polizisten, die nicht lange fackeln. Das entzündete einen Zorn.

Die erste bedeutende Ausnahme, die sich Präsident Obama in der Rassenproblematik gestattete, bildeten denn auch seine persönlichen Anmerkungen zum Tod von Trayvon Martin, dem 17 Jahre alten unbewaffneten Schwarzen, der vom Nachbarschaftswächter George Zimmerman erschossen wurde. Als Zimmerman, ein Latino, im Juli 2013 freigesprochen wurde, sagte Obama Worte, die viele Schwarze herbeigesehnt hatten. Er sprach von der Alltagserfahrung schwarzer Männer, die beim Kaufhausbesuch observiert, von Taxifahrern geflissentlich übersehen werden und die das klickende Schließgeräusch eines parkendes Autos hören, wenn sie sich nähern. All das sei ihm passiert, sagte der Präsident damals. Dann ergänzte er, Trayvon Martin hätte sein Sohn sein können. »Anders gesagt: Ich hätte Trayvon Martin sein können vor 35 Jahren.«

Dieser rare Ausdruck der Empathie änderte aber nichts daran, dass sich Obama nicht hinter die neuen – gelegentlich radikalen – Bürgerrechtler von »Black Lives Matter« stellte. Die Organisation findet ihren Gegner in der Polizei. Doch kein Präsident kann sich gegen die Polizei stellen, deren vornehme Aufgabe es ist, den Rechtsstaat zu exekutieren.

Die Ereignisse von Ferguson brachten dieses Prinzip ins Wanken. Sie bildeten die wahre Geburtsstunde von »Black Lives Matter«. Die Polizeiarbeit dort übertraf so manche finstere Phantasie. Aufmerksam wurde die Öffentlichkeit, als ein Polizist in Ferguson den unbewaffneten schwarzen Teenager Michael Brown erschoss und freigesprochen wurde. Unruhen brachen aus. Und Untersuchungen förderten dann das Bild einer überwiegend weißen und bis zu den Zähnen bewaffneten Stadt-Polizei zutage, die Schwarze systematisch drangsalierte und ausbeutete. Es war ein System etabliert worden, mit dem Strafgelder und Erlöse aus konfisziertem Eigentum im Jahr 2013 zur fünftgrößten städtischen Einnahmequelle gemacht werden konnten.

Dieses System richtete sich vorwiegend gegen Schwarze, die überproportional häufig von der Polizei angehalten und kontrolliert wurden. Kleine Delikte wurden mit hohen Bußen belegt, Zahlungsverzögerungen mit großen Aufschlägen. Wer Gerichtstermine versäumte, dem drohte Gefängnis, bis er zahlte. Die Justiz entwickelte sich zu einem ausgefeilten System, Armut zu kriminalisieren. Die 21 000-Einwohner-Stadt Ferguson hatte damit alles zu bieten, was »Black Lives Matter« eine Existenzberechtigung gab.

Aber Ferguson ist selbst in den Vereinigten Staaten nicht überall. Besonders ist die Stadt nicht mit Dallas zu vergleichen, wo ein schwarzer Polizeipräsident wirkt, der als Pionier neuer Methoden gilt. Sie haben zum Ziel, den Waffeneinsatz zurückzuschrauben und das Vertrauen der Bevölkerung selbst in kritischen Quartieren zurückzuerobern. Ausgerechnet diese Stadt hatte sich der Todesschütze ausgewählt, als er bewusst fünf weiße Polizisten ermordete und sieben weitere verwundete.

Und das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, da Amerika im Wahlkampf zweier polarisierender (voraussichtlicher) Spitzenkandidaten steckt. Der republikanische Bewerber Donald Trump schlug bisher fremdenfeindliche Töne an und zielt eindeutig auf eine weiße Wählerschaft, die sich nach Umfragen gelegentlich diskriminiert fühlt. Die Demokratin Hillary Clinton verdankt ihren Erfolg im Vorwahlkampf dagegen vor allem Bundesstaaten mit großem hispanischen und großem schwarzen Bevölkerungsanteil. Sie hat es vor diesem Hintergrund riskiert, die politisch umstrittenen Worte »Black Lives Matter« in den Mund zu nehmen. Donald Trump positionierte sich nach den Ereignissen von Dallas als Law-und-Order-Politiker. Zugleich versendete er nach dem Attentat eine überraschend milde Botschaft der Versöhnung. Aber das kann sich schnell ändern, wenn man Trumps Naturell und die Eigendynamiken von Wahlkämpfen berücksichtigt. Sie tendieren dazu, Konflikte zu verschärfen.

An Nochpräsident Obama ist es in dieser Lage, die Wogen zu glätten. »Mit so viel Gewalt konfrontiert, fragen wir uns, ob denn die Rassentrennung nie überwunden wird?«, sagte er in Dallas. »Wir fragen uns, ob eine amerikanische Gemeinde, die sich von der Polizei unfair behandelt fühlt, und eine Polizei, die empfindet, dass sie für die Erledigung ihrer Pflichten verurteilt wird, je sich gegenseitig verstehen werden?« Obama beschwor, dass Amerika nicht so geteilt sei, wie es scheine. Wenn auch Jahrhunderte der rassistischen Diskriminierung nicht einfach verschwänden, hätten sich die Verhältnisse während seiner Lebenszeit doch dramatisch verbessert. Wer das verneine, entehre die Kämpfer für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft.

Diese Analyse ändert aber nichts an einem anderen Problem. In einem Land, in dem laut Obama junge Leute eher eine Pistole in die Hand bekommen als ein Buch, drohen die Interaktionen zwischen Staatsgewalt und Bürger stets zu eskalieren. Und an dieser Front sind keine Fortschritte zu verzeichnen. Zumindest Barack Obama kann man nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hätte.

Frankfurter Allgemeine WOCHE 15.07.2016

Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de