- 356 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

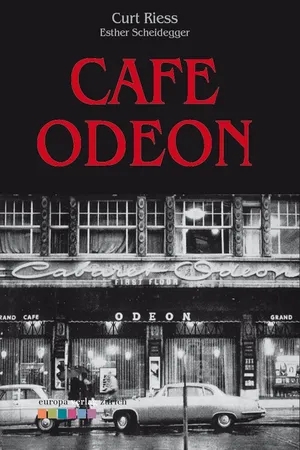

Cafe Odeon

Über dieses Buch

"Das "Odeon" – weltberühmtes Kaffeehaus am Bellevueplatz in Zürich.

Literaten, Künstler, Schauspieler, Dirigenten und wichtige Männer und Frauen des letzten Jahrhunderts waren dort zu Gast.

In seiner unterhaltsamen Chronik erzählt Curt Riess die Geschichte des Kaffeehauses und seiner Gäste, von Klaus Mann über Albert Einstein bis zu Else Lasker-Schüler und vielen anderen.

"

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

Thema

LiteraturThema

Literatur AllgemeinTeil VIII

DIE KATASTROPHE

ODER NOCH EINMAL INSEL

ODER NOCH EINMAL INSEL

Dunkles Gewölk am Horizont. Die Reisenden aus England, Frankreich, Deutschland, Österreich, die ins Café Odeon kommen, atmen auf: «Die Schweiz … Hier muss man doch nicht täglich die schlimmsten Sachen lesen. Hier ist es so ruhig …»

Sie irren. Man muss auch hier, und ganz besonders im Café Odeon, die schlimmsten Sachen lesen, die nicht minder schlimm dadurch werden, dass sie sich anderswo zutragen.

Am 1. Februar 1938 melden die Zeitungen aus Berchtesgaden, wo Hitler seine private Residenz hat: «Dr. Schuschnigg traf auf dem Berghof zu inoffiziellem Gedankenaustausch ein.»

Dr. Schuschnigg – das ist der österreichische Kanzler. Und so ganz zufällig ist er auch nicht eingetroffen: Hitler hat ihn nicht einfach eingeladen, nein, er hat ihn zitiert.

Und behandelt ihn wie einen Lakaien. Schuschnigg muss zusagen, den verhafteten oder verurteilten Nationalsozialisten in Österreich, die dort illegal existieren, Amnestie zu gewähren und einige sogar in seine Regierung aufzunehmen. Sagt ihm dafür Hitler zu, Österreich ungeschoren zu lassen?

Keineswegs. Am 14. März melden die Zeitungen aus Berlin: «Der Anschluss Österreichs an das Reich ist durch den Willen des Volkes und durch Gesetze der Regierungen in Berlin und Wien vollzogen.»

Hitler formuliert es anders: «Ich melde vor der Geschichte den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich!» Damit man aber nicht von einem Einfall deutscher Truppen nach Österreich sprechen kann, sondern – wie er es ausdrückt – vom Anschluss, lässt er abstimmen: 99,08 Prozent der Bevölkerung billigen seine Tat. Wer hätte daran gezweifelt? Freilich, wer nimmt eine solche Abstimmung und ihr Resultat auch nur einen Augenblick ernst?

Österreich in Hitlers Gewalt! Entsetzen bei den österreichischen Bürgern, vor allem bei denen, die rassisch nicht «einwandfrei» oder politisch exponiert sind. Sie haben nur ein Ziel: die Schweiz. So stark wird der Ansturm der Flüchtlinge aus Österreich, dass sich der Bundesrat schon am 30. März entschliessen muss, den Visumszwang für österreichische Pässe einzuführen. Darauf beginnt man in Bern, die hermetische Absperrung des freiesten Landes der Welt ins Auge zu fassen.

Im Café Odeon wird man im August lesen, dass die östliche Landesgrenze überhaupt gesperrt ist, «wegen des starken Andranges von jüdischen Flüchtlingen ohne Ausweise». Im September lässt der Bundesrat sogar längs der ganzen Landesgrenze vorsorglich Minen legen.

«Man könnte glauben, dass wir schon Krieg haben», meint die Baronin von Bastheim.

«Es wird bald überall Krieg sein», orakelt der ständig Zeitungen lesende, elegante junge Mann mit dem leicht russischen Akzent.

In Spanien jedenfalls geht der Krieg weiter. General Franco und den mit ihm verbundenen Generälen ist es gelungen, bis zum Mittelmeer vorzustossen und so die Truppen der rechtmässig gewählten demokratischen Regierung – der Loyalisten, wie sie sich nennen, der «Roten», wie man sie im Ausland nennt – zu spalten.

Am 15. April 1938 anerkennen die französische Regierung und die Grossbritanniens Francos Regime.

Wir erinnern uns an Kurt Hirschfeld, der 1933 von Darmstadt nach Zürich floh und Dramaturg bei Ferdinand Rieser am Schauspielhaus wurde. Er kam nicht lange mit ihm aus. Denn Rieser, der leicht zornig wurde, sprach fast täglich fristlose Entlassungen aus und diktierte entsprechende Briefe. Hirschfeld sollte sie den Betroffenen überreichen, tat es aber nie, weil er solche Entlassungen für ungerecht hielt, und weil er auch der Überzeugung war, Rieser würde so vorschnelle Handlungen sicher bedauern. Erstaunlicherweise nahm Rieser nicht zur Kenntnis, dass die vielen von ihm fristlos entlassenen Künstler allabendlich weiterspielten. Aber eines Tages, als Hirschfeld krank war und Rieser irgendetwas in seinem Schreibtisch suchte, fand er eine Schublade vollgestopft mit besagten Entlassungsbriefen, die niemals weitergegeben worden waren. Das ärgerte ihn so sehr, dass er nunmehr Hirschfeld fristlos entliess.

Das war im Herbst 1933. In der Zwischenzeit hatte Hirschfeld als Lektor und Mitarbeiter bei Emil Oprecht gearbeitet. Natürlich war er nach wie vor am Theater interessiert, hatte aber keine Chance, dort zu arbeiten. Bis eines schönen Tages im März 1938 …

Hirschfeld sass im Café Odeon am Stammtisch Oprechts, der noch nicht gekommen war. Er sah den dicken Professor Ziegler, den er vom Sehen schon seit langem kannte, im Gespräch mit einem hochgewachsenen, noch jungen Mann, der noch nie im Odeon gewesen war und später auch nie wieder hinkommen sollte. Hirschfeld erzählte, der Mann sei ihm irgendwie deutsch vorgekommen und noch dazu wie ein SA- oder SS-Mann in Zivil: blond, mit kurzgeschorenem Haar.

Dieser Mann also sprach leise mit Ziegler. Dann wurde seine Stimme etwas lauter und er schlug mit der Hand auf den Tisch: «Aber wenn ich Ihnen sage, dass das Schauspielhaus zu verkaufen ist! Wir wissen es aus bester Quelle! Natürlich kann ich nicht als Käufer auftreten … das ginge nicht an. Sie auch nicht, Sie sind ja Ausländer. Aber Sie kennen genug Schweizer … Es müsste sich da doch jemand finden …»

«Wenn es wirklich stimmt, dass das Schauspielhaus zu verkaufen ist … ja, da könnte ich wohl jemanden finden.»

Hirschfeld hörte zerstreut zu. Als Oprecht kam, sagte er zu ihm: «Diese beiden Männer dort drüben am Tisch wollen das Schauspielhaus kaufen!»

«Das ist doch Unsinn! Das Schauspielhaus ist nicht zu verkaufen! Das ist doch ein vorzügliches Geschäft für Rieser! Den kennst Du schlecht, wenn Du glaubst, dass er so eine Goldgrube verkaufen wird …» Oprecht lachte.

Zwei Tage später lachte er nicht mehr. Das war nach der Unterhaltung mit Rieser in dessen Büro. Rieser hatte Oprecht zu sich gebeten, um ihm eine erstaunliche Mitteilung zu machen. Er werde in der nächsten Zeit die Schweiz verlassen. Er und seine Familie. «Der Krieg steht vor der Tür! Ich glaube, dass die Deutschen dann sofort in die Schweiz einrücken werden. Und Sie können sich ja vorstellen, was mit mir geschehen würde. Schliesslich habe ich eine Unmenge Antinazistücke aufgeführt – gar nicht zu reden von den Schauspielern, die ich beschäftigte.»

«Und was wird aus diesen Schauspielern?»

Rieser zuckte die Achseln.

Eine Stunde später brachte Kurt Hirschfeld neue Alarmnachrichten ins Odeon. «Ich kann es natürlich nicht beweisen … Aber ich habe es aus sehr guter Quelle … Goebbels will das Schauspielhaus kaufen! Nein, nein, natürlich wird er es nicht persönlich kaufen oder gar als Propagandaminister. Irgendein Strohmann wird kaufen. Und was das bedeutet, wäre ja klar. Das Schauspielhaus würde aufhören, ein Antinazi-Theater zu sein. Man würde vermutlich den einen oder anderen der drüben missliebigen Schauspieler weiter beschäftigen, aber doch wohl nur vorübergehend.»

Oprecht nickte. Und er beschloss, dass es nie so weit kommen dürfe.

In den nächsten Tagen und Wochen gab es viele Besprechungen mit dem Stadtpräsidenten, mit anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, mit Freunden. Dann wurde die «Neue Schauspiel AG» gegründet, die das Theater von Rieser mietete. Oskar Wälterlin, früher Direktor des Stadttheaters in Basel, in den letzten Jahren vor allem Opernregisseur in verschiedenen deutschen Städten, wurde als künstlerischer Leiter berufen. Zweiter Mann wurde Kurt Hirschfeld; Präsident des Verwaltungsrates Emil Oprecht.

Die Finanzierung war keineswegs einfach. Der Schriftsteller Richard Schweizer, seine Gattin, ihr Bruder, der Musiker Rolf Langnese, und der Dirigent Max Sturzenegger waren bereit, sich am Aktienkapital einer neuen Schauspielhaus-Gesellschaft zu beteiligen. Die Städte Schaffhausen, Winterthur und nach einigen parteipolitischen Geplänkeln im Gemeinderat auch Zürich schlossen sich an. Die schwierigen, langwierigen Verhandlungen zwischen den bisherigen Besitzern und den neuen Trägern des Theaters wurden von Emil Oprecht mit ebensoviel Zähigkeit wie Geschick geführt. Ohne ihn «wäre das alles nicht zustande gekommen oder hätte einen anderen, weniger glücklichen Verlauf genommen», bekannte zwanzig Jahre später Richard Schweizer.

Allen war von Anfang an klar, dass das Theater keinen Gewinn abwerfen würde, umso weniger, als es nicht so kommerziell geführt werden sollte wie bisher. Nicht wöchentlich eine Premiere, sondern «nur» alle zwei Wochen eine. Keine Boulevardstücke mehr, sondern Klassiker, auch moderne Klassiker, aber insbesondere Dramatiker, die in Deutschland verboten waren. Geld war damit nicht zu verdienen. Und so mussten sich denn auch die Aktionäre verpflichten, auf jede Verzinsung ihres Geldes zu verzichten, ja, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwann ein Gewinn erzielt werden sollte, kein Geld herauszunehmen. Ausserdem durften sie ihre Aktien nicht verkaufen. Kurz, das Geld, das sie in das Unternehmen eingebracht hatten, war eigentlich schon in der Stunde der Einlage verloren.

Es ist nicht ganz unwichtig, dies hervorzuheben, denn Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre sollten immer wieder Stimmen laut werden, die behaupteten, man müsse aus dem privaten Theater ein öffentliches Unternehmen machen, an dem die Aktionäre kein Geld mehr verdienen würden. Als ob sie je etwas daran verdient hätten!

Ein Mann von etwa vierzig Jahren erschien, klein, mit an den Schläfen ergrauenden dunklen Haaren, einem winzigen Schnurrbart, mit freundlichen Augen hinter Brillengläsern. Er war Amerikaner, aber das musste man nicht unbedingt merken, denn er sprach Englisch, Deutsch und Französisch ohne jeden Akzent und, wie man sich erzählte, sogar etwas Chinesisch.

Das war der Universitätsprofessor Thornton Wilder, bekannt, ja berühmt aber vor allem als Schriftsteller. Er war der Autor des Weltbestsellers «Die Brücke von San Luis Rey». Aber seine besondere Liebe galt dem Theater. Das hing mit dem Regisseur Max Reinhardt zusammen, den Wilder fast jeden Sommer in seinem Schloss Leopoldskron bei Salzburg besucht hatte, und dem er mit Begeisterung bei seiner Arbeit zusah.

In den letzten Jahren war Reinhardt mehrmals in Amerika gewesen; nach dem «Anschluss» war natürlich an seine Rückkehr nach Salzburg, wo er die Festspiele seit ihren Anfängen geleitet hatte, nicht mehr zu denken. Reinhardt besuchte nun London, Paris und auch Zürich, und Thornton Wilder wollte ihn jetzt im Odeon treffen.

Denn Wilder hatte ein Stück geschrieben, ein Stück ganz besonderer Art: «Our Town», zu Deutsch «Unsere kleine Stadt». Es war erst vor ein paar Wochen fertig geworden, und Wilder hatte auch eine deutsche Übersetzung hergestellt, denn er wusste, Reinhardt sprach wenig Englisch. Seine Hoffnung war, dass Reinhardt, der ja im Herbst wieder in Amerika sein würde, das Stück inszeniere.

Reinhardt erschien dann auch im Odeon, wo ihn aber niemand erkannte. Jedenfalls berichteten das die Kellner einmütig. Um diese Zeit, am frühen Nachmittag, war das Café überfüllt.

Die Unterhaltung der beiden Herren war herzlich, aber kurz. Reinhardt hatte die deutsche Rohfassung gelesen, verstand aber das eine oder andere nicht und liess sich die Geschichte noch einmal erklären. Es ging um das Leben in einer amerikanischen Kleinstadt. Es kamen junge Menschen vor, die einander liebten, Betrunkene, Familienmütter und deren Männer. Es geschah alles Mögliche, was eben in einer Kleinstadt geschieht, und es ging auch um den Tod.

Reinhardt schien nicht überzeugt. «Ich habe das Gefühl, dass das zu poetisch ist, mein lieber Freund.»

«Aber das ist doch Ihre Stärke, Herr Professor! Wenn ich an Ihren ‹Sommernachtstraum› denke oder an Ihr ‹Wintermärchen› …»

Reinhardt schüttelte den Kopf. «Es handelt sich hier um eine andere Art von Poesie, wenn ich Ihr Stück richtig verstanden habe. Um eine typisch amerikanische Poesie. Wenn ich noch in Berlin arbeiten könnte oder in Wien, würde ich nicht zögern, das Stück herauszubringen. Aber ein typisch amerikanisches Stück vor einem amerikanischen Publikum … Die Leute müssten doch spüren, dass da jemand am Werk ist, der im Grunde genommen nichts von einer typischen kleinen amerikanischen Stadt weiss!»

«Aber Sie haben doch auch ‹Nachtasyl› inszeniert – ein typisch russisches Stück. Sie haben doch fast alle Stücke von Shaw als erster herausgebracht! Und Ibsen! Und Strindberg! Und die sind doch auch alle sehr typisch für die Länder, in denen sie spielen!»

«Stimmt. Aber ich habe sie eben immer vor einem Publikum inszeniert, das nicht mehr über das alte Russland oder Schweden oder England wusste als ich selbst. Das ist das Entscheidende. Ich kann zum Beispiel mit einer Wiener Schauspielerin, etwa der Wessely, in Wien ein Stück aufführen, in dem sie eine typische Berlinerin spielt. In Berlin könnte ich das nicht, genau so wenig, wie ich eine norddeutsche Schauspielerin in Wien eine Wienerin verkörpern lassen dürfte …»

«Dann werde ich eben für Sie ein europäisches Stück schreiben!» erklärte Thornton Wilder. Seine Absicht: er wollte Nestroys «Einen Jux will er sich machen» übersetzen und bearbeiten. Reinhardt sollte dieses Stück inszenieren und inszenierte es dann auch. In New York hatte es den Titel «A Merchant of Yonkers» und war ein Durchfall. Reinhardt hatte schon Recht, mit seinen geringen Englischkenntnissen konnte er eine typische Wiener Poesie nicht auf amerikanischen Boden verpflanzen. Viel später würde dann Thornton Wilder das Stück noch einmal umarbeiten: er führte eine neue Hauptrolle ein, eine Heiratsvermittlerin, nach der diese Fassung auch benannt wurde. Und diesmal – das war allerdings viel, viel später und schon nach Reinhardts Tod sollte dieses Stück zu einem Welterfolg werden, und noch später, als Musical unter dem Titel «Hello DoIly!», erneut zu einem Welterfolg.

Dem Chronisten sei die Bemerkung erlaubt, dass dieses Gespräch zwischen Thornton Wilder und Max Reinhardt natürlich keinen Lauscher fand. Es wurde ihm später von Reinhardt selbst und übrigens auch von Wilder so erzählt. Und wenn auch die Erzählungen ein wenig unterschiedlich waren, in einem Punkt stimmten beide überein: das Gespräch hatte im Café Odeon stattgefunden, und zwar aus dem Grunde, weil Reinhardt im «Baur au Lac», wo er abgestiegen war, stets von Besuchern oder Telefongesprächen unterbrochen worden wäre.

Da wir gerade beim Theater sind: Am 28. Mai 1938 fand die Uraufführung der Oper «Mathis, der Maler» von Paul Hindemith im Zürcher Stadttheater statt. Auch diese Uraufführung hatte ihre Geschichte. Hindemith, ein kleiner Mann, dem man kaum angesehen hätte, dass er Musiker war, musste sie immer wieder im Café Odeon erzählen, wohin er zwischen den Proben eilte:

Eigentlich hatte Wilhelm Furtwängler die Oper in der Saison 1933/34 in der Staatsoper in Berlin zur Uraufführung bringen wollen. Göring untersagte die Aufführung dieser «entarteten Musik». Dagegen konnte Furtwängler wenig unternehmen. Aber er unternahm doch etwas. Er setzte einige Partien aus der Oper auf das Programm seiner Philharmonischen Konzerte. Dort hatten sie Erfolg – und das erregte den Unwillen von Göring und die Empörung von Goebbels, dem die Philharmonischen Konzerte unterstanden. Und das war der Beginn des Bruches zwischen Furtwängler und den Nazis, der zur Folge hatte, dass Furtwängler sich vorerst einmal ausser Landes begab – nach Ägypten. Das war 1934.

Der Weltfriede ist in Gefahr. Der britische Premier Chamberlain eilt nach Godesberg am Rhein, um sich mit Hitler zu besprechen. Nichts kommt dabei heraus. Umso mehr Erfolg für Hitler zeitigt eine Kon-233 ferenz in München am 29. September 1938, an der neben Hitler Mussolini, der französische Premierminister Daladier und Chamberlain teilnehmen. Es geht um die Vernichtung der Tschechoslowakei. Hitler hat zwar nach dem Einmarsch in Österreich erklärt, er habe nun keine Gebietsansprüche mehr, aber dieses Versprechen wird sehr schnell von ihm vergessen, falls er es überhaupt je ernst gemeint hat. Mit Mühe ringen ihm seine Partner ab, dass die Tschechoslowakei nicht völlig von Deutschland annektiert wird, sondern dass nur das sogenannte Sudetenland an das Deutsche Reich kommt. Hitler, der nicht einen Augenblick daran denkt, sich mit diese...

Inhaltsverzeichnis

- Deckel

- Urheberrecht

- Titelblatt

- Vorwort

- Epilog als Prolog

- Teil I: Die letzten Jahre des Friedens

- Teil II: Die Krise

- Teil III: Krieg

- Teil IV: Die Hölle

- Teil V: Der Weg zurück

- Teil VI: Sturmzeichen

- Teil VII: Flucht aus der Hölle

- Teil VIII: Die Katastrophe oder noch einmal Insel

- Teil IX: Der sogenannte Friede

- Teil X: Anfang vom Ende und Ende

- Nachwort

- Quellenverzeichnis

- Inhalt

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu Cafe Odeon von Curt Riess,Esther Scheidegger im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literatur Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.