- 650 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

Über dieses Buch

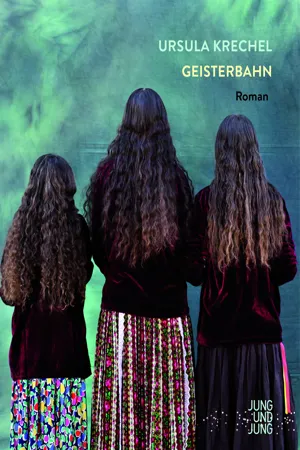

"Fast ein Jahrhundert umspannt der Bogen dieses Romans, mit dem Ursula Krechel fortsetzt, was sie, vielfach ausgezeichnet und gefeiert, mit "Shanghai fern von wo" und "Landgericht" begonnen hat. "Geisterbahn" erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, der Dorns. Als Sinti sind sie infolge der mörderischen Politik des NS-Regimes organisierter Willkür ausgesetzt: Sterilisation, Verschleppung, Zwangsarbeit. Am Ende des Krieges, das weitgehend bruchlos in den Anfang der Bundesrepublik übergeht, haben sie den Großteil ihrer Familie, ihre Existenzgrundlage, jedes Vertrauen in Nachbarn und Institutionen verloren. Anna, das jüngste der Kinder, sitzt mit den Kindern anderer Eltern in einer Klasse. Wer wie überlebt hat, aus Zufall oder durch Geschick, danach fragt keiner. Sie teilen vieles, nur nicht die Geister der Vergangenheit.Mit großer Kunstfertigkeit und sprachlicher Eleganz erzählt Ursula Krechel davon, wie sich Geschichte in den Brüchen und Verheerungen spiegelt, die den Lebensgeschichten einzelner eingeschrieben sind. Auf einzigartige Weise schafft sie eine atmosphärische Dichte, in der vermeintlich Vergangenes auf bewegende und bedrängende Weise gegenwärtig wird."

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

IV

KLEINE KÖRPER

Jetzt waren wir schon in der zweiten Klasse. Wir waren sieben Jahre alt, die Milchzähne waren uns ausgefallen und wuchsen in kleinen Zacken nach, bläulich noch. Es hatte geschmerzt, als die Milchzähne ausfielen und eine blutige Grube hinterließen. Und es hatte geschmerzt, als die neuen Zähne den Kiefer durchbrachen. Sie wuchsen und wuchsen; das machte uns stolz. Wir fühlten sie wachsen, wenn wir mit der Zunge über den Kiefer strichen. Es waren die erwachsenen Zähne, wir würden sie unser Leben lang behalten, so sagte man uns. Und ganz unabhängig von den Zähnen wuchsen wir; man sah es am Türrahmen, an den feinen Bleistiftstrichen darauf. Wir wuchsen im Schlaf, und man merkte es nicht einmal am Morgen. Wir wuchsen auch, weil es einen Vergleich gab: die Kinder der ersten Klasse, die hilflos und noch ein wenig ratlos auf dem Schulhof herumstanden. Sie lachten, aber ihr Lachen schien nicht echt zu sein. Denn eigentlich gab es nichts zu lachen. Vielleicht lachten sie, weil alles doch nicht so schlimm war, wie sie es sich vorgestellt hatten. Sie lachten, wenn man sie fragte: Wie geht’s in der Schule? Schmeckt sie dir? Darauf gab es aus Höflichkeit keine andere Antwort als: Gut, es gefällt mir. Das ist gut so, sagten der Onkel oder die Tante, mit der Antwort zufrieden. Wenn’s dem Kind gefällt, kann man zur Tagesordnung der Erwachsenen übergehen.

Daß es schrecklich war auf dem Schulhof, zu laut, zu übermächtig, zu rücksichtslos, daß es nur eine Handvoll Kinder gab, zu denen man Zutrauen haben konnte, hätte kein sechsjähriges Kind über die Lippen gebracht. Es sei denn, eine ganze Clique wäre zusammen aus dem Kindergarten in die Schule gewechselt. Und diese Clique hatte mit sich selbst zu tun, nahm so schnell kein neues Kind auf. Lachte das von Onkel oder Tante befragte Kind aus Verlegenheit? Um den bohrenden Fragen auszuweichen? Das Gerenne der Großen, das Geschubse, das Schlangestehen beim Hausmeister, der Milch und Kakao verkaufte, die Aufsicht, die jeden anwies, auch nur das kleinste Fitzelchen Papier aufzuheben. Egal, wer das Papier fallen gelassen hatte. Ein Kind, das zufällig in der Nähe stand, hatte es aufzulesen. Und dann: Wohin damit?, der Papierkorb war überfüllt, das Kind stand verloren da mit dem zerknüllten, schmutzigen Papier, Schadenfreude rundum. Und irgendwo, ganz am Rand des Schulhofes, fand sich ein zweiter Papierkorb. Ein Spießrutenlauf. Nur wenn man möglichst schnell lief, war es auszuhalten. Erleichterung und schließlich die Hoffnung, die Mitschüler hätten den demütigenden Auftrag nicht bemerkt. Zum Händewaschen war keine Zeit.

Das Gehen im Gänsemarsch kannten nur die Kindergartenkinder. Aber es waren Kinder und kein Geflügel. Ja, auch das Stillsitzen war schwer, aber nicht so schwer, wenn man draußen getobt hatte, bis die Klingel schrillte. Die Sechsjährigen tobten noch nicht, aber sie rangelten, knufften, balgten sich. Es ging nicht nur um Rangordnungen, eher darum, sich an die Nähe so vieler Kinder im Klassenraum zu gewöhnen. Und wir, die schon Siebenjährigen, erinnerten uns kaum noch an das Empfinden vor einem Jahr. Wir wurden aufgefordert, jeweils zu zweit zu gehen, und rasch mußten wir entscheiden, wem wir die Hand gaben. Wir waren wieder gewachsen, wir waren routinierte Schulkinder, und so würde es weitergehen. Nachdenken, der Zeit vor der Schule nachhängen, als wir noch klein waren, war verschwendete Zeit. Auch die Zeit vor den Sommerferien und die nach den Sommerferien waren andere Zeitalter.

Wenn eines der früheren Kindergartenkinder lachte, lachten alle Kindergartenkinder, und wir, die wir nicht im Kindergarten gewesen waren, wußten nicht, warum sie lachten. Lachen sie über mich?, fragte sich jedes Kind automatisch. Man sagte uns: Uns fehlten Fähigkeiten, die die Kindergartenkinder erworben hätten. Wir seien nicht gewohnt zu teilen. Wir seien nicht gewohnt, uns in eine Gemeinschaft einzuordnen. Wir seien Eigenbrötler. Aber wir mochten den Pulk der Kindergartenkinder nicht. Ihr Zusammenglucken, ihre Treuherzigkeit, mit der sie dem Lehrer alles glaubten, so wie sie der Kindergärtnerin alles von den Lippen abgelesen hatten. Sie wären allein gar nicht lebensfähig, dachten wir. Aber die Wörter fehlten, also dachten wir vielleicht doch nicht. Und heimlich lachten wir über sie, aber jeder nur für sich. Einmal lachten wir alle, die ganze Klasse. Nach den Ferien war Kurt mit einem Gips in die Schule gekommen. Der Lehrer fragte ihn: Wie hast du dir den Arm gebrochen? Und sein Erstaunen sprang sofort auf uns über. War auch Mitleid in seiner Frage? Diesmal ist es die Elle, glatt durch, er sagte es so, als wäre ein Fußball glatt durchs Tor gegangen, den nicht einmal der beste Torwart hätte halten können. Er setzte sich ein schiefes Lächeln ins Gesicht, als wäre es eine Leistung, keinen Splitter- oder Trümmerbruch zu haben. Als der Lehrer gar nichts mehr sagte, verschwand sein Lächeln. Aber wie denn, Kurt, wie? Kurt erzählte von einem Baumstamm, auf den er geklettert war und dann weiter den Baum hinauf, dann sei er gefallen; stockend erzählte er. Daß er Kirschen gegessen hatte, vermutlich in einem fremden Garten, sagte er nicht. Wir lachten, lachten unbändig, denn auch im letzten Jahr war Kurt mit einem Gips aus den Ferien gekommen. Er war über eine Wurzel gestolpert und dabei so unglücklich gefallen, daß er den Fußknöchel gebrochen hatte. Später lernte ich das Wort halsbrecherisch, und wenn ich es auf Kurt beziehen wollte, graute es mir.

Wir waren Vordenker, malten uns aus, dass wir die Zehnjährigen wären, die großen Mädchen und Jungen, die uns nicht sahen, sie lebten selbstherrlich über unsere Köpfe hinweg. Kroppzeug waren wir, das gaben sie uns zu verstehen. Manche von uns hatten Geschwister, deren Überlegenheit, Bevormundung, Gewalt versetzte uns in helle Wut. So wären wir bestimmt nicht, wenn wir so alt wie sie wären. Wir würden auf Bäume klettern und uns ein Baumhaus bauen, verschanzt, uneinnehmbar für unsere Feinde. Das nahmen wir automatisch an: Je älter, um so mehr Feinde. Unsere Eltern sahen die Feinde nicht mehr. Sie hatten sich verschanzt hinter ihren Verteidigungslinien, oder die Feinde waren in die Flucht geschlagen. Die letzte Lösung wäre die beste, dachten wir. Feind hört mit!, sagte MEINVATER manchmal, und ich glaubte ihm. Wir sind von Feinden umgeben, sagte er. Man mußte sich wappnen.

Wir wären nett zu kleineren Kindern. Und wir würden mit dem Fahrrad fahren bis ans Ende der Stadt. Wir würden uns verfahren. Unsere Eltern würden sich Sorgen machen, aber das nähmen wir in Kauf. Wir würden allein auf den Jahrmarkt gehen, nein, nicht allein, sondern zusammen mit unseren Freunden und Freundinnen, jedenfalls ohne die Eltern. Wir hätten genug Taschengeld. Wir schleckten Zuckerwatte und gebrannte Mandeln bis zum Gehtnichtmehr, führen mit den wildesten Karussells, bis uns schwindlig würde. So groß wären wir dann, unvorstellbar. Was wir alles könnten, was wir aus dem Ärmel schüttelten; darin war auch ein Geheimnis. Natürlich fänden wir den Weg zurück, aber schön war der Kitzel, sich beinahe zu verirren. Jetzt mußten wir warten, aber wir warteten nicht den lieben langen Tag.

Da saßen wir, die Jungen links am Fenster, die Mädchen rechts an der Tür. Wir schauten geradeaus, aber auch nicht immer. Wir hatten die Namen der anderen gelernt, und der Lehrer hatte sie mit uns gelernt oder vor uns oder nach uns. Manchmal sagte er einfach: Du! Ich? Nein, ich, sagte das Kind, das eine Reihe vor mir saß, und ich war froh, wenn ich nicht gemeint war. Wir spinxten auf die Tafel neben uns, wir drehten uns um, weil wir einen Bleistiftspitzer leihen wollten, wir schauten zur Seite, wenn ein Kind etwas sagte und der Lehrer es lobte.

Wir tasteten nach den wackelnden Zähnen, tauchten in Buchstaben und Wörter und ihre offenen Geheimnisse, während wir als Sechsjährige nur Buchstaben abgemalt hatten. Wir schlugen die Hefte auf, wir saugten an unseren Stiften. An der Bleistiftspitze zu lecken, war verboten, sie sei giftig. Wir waren viele, aber wir waren allein, wenn wir auf den Zeilen im Heft balancierten. Wir waren allein mit der monotonen Stimme des Lehrers, und als ich Kurt neben mir sah, seine linke Hand, die den oberen Rand des Heftes festhielt, als ich seinen dünnen linken Arm sah, verpaßte ich, was der Lehrer diktierte. Ich verpaßte nur einen Augenblick, und jetzt, in diesem Augenblick, sah ich die Härchen auf Kurts Arm, und sie zitterten, ich sah sie zittern. Der rechte Arm war ein schweres Trampeltier, ein schmutziger Eisbär, der Arm in Gips, manche Kinder hatten schon ihre Namen darauf geschrieben.

Wir schrieben, und wir lasen das Geschriebene. Viele Wörter waren wie Züge, und sie fuhren alle in eine Richtung. Der große Buchstabe am Anfang zog die kleinen mit: Topf, Laterne, Himmel, Name, Butterbrot, Apfel. Alle diese Wörter, die uns geläufig waren, wenn wir sie aussprachen, waren jetzt Stückwerk geworden, zerlegt in einzelne Buchstaben, und diese Buchstaben mußten wieder mühsam zusammengeleimt, zusammengereimt werden. Wir hörten auch unbekannte Wörter und sollten sie nach Gehör schreiben, aber das Gehör war trügerisch. Was wir deutlich gehört hatten, sollte falsch sein, wenn wir es auf die Tafel schrieben. Die Züge, die der Anfangsbuchstabe hinter sich herzog, entgleisten. Wir hörten ein K, aber der Lehrer sagte: G! G! Wie: Guten Tag! Habt ihr nicht gehört? Nein, wir hatten es nicht gehört. Wir hörten Klas, aber als der Lehrer das Wort dreimal wiederholte, immer deutlicher, immer weiter weg von der Sprechweise, die uns natürlich erschien, hörten wir es: Glas. In der Mundart spricht man G und K gleich, aber wir schreiben keine Mundart. Die Mundart sitzt im Mund, ihr redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Mundart wird gesprochen, nicht geschrieben. Ins Heft gehört die geschriebene Sprache, die richtig geschriebene. Wir mußten uns die richtige Schreibweise einbleuen, unsere Ohren waren Organe, die nicht richtig hörten. Aber dem richtigen Hören folgte nicht immer das richtige Schreiben. Wir waren gezwungen, hellhörig zu werden, Buchstaben verfolgten uns.

Manche Mädchen trugen eine Schürze, die meisten der Jungen Lederhosen. Was für ein Kampf, die Mutter zu überzeugen, daß es warm genug war, Kniestrümpfe zu tragen. Weg mit den Leibchen, den Gummihaltern, an denen die langen Strümpfe befestigt wurden. Freiheit für die Knie! Iris war älter als wir, aber nicht wesentlich größer. Vielleicht hatte man sie ein Jahr von der Schulpflicht befreit, zurückgestellt, wie man einen Gegenstand in einen Schrank zurückstellt. Sie saß in der letzten Bank, dort hatte man einen Überblick, um den sie manche beneideten. Ihr fehlten schon mehrere Zähne, während den meisten von uns erst die oberen zwei fehlten. Es war gut, durch die vorderen zu spucken, auch einen Zahn auszuspucken wie einen Kirschkern. Daß man sich einen Tadel einfing, daß Erwachsene sich ekelten vor dem milchweißen, harten Geschoß, war selbstverständlich. Aber es war auch ein Vergnügen, man konnte immer noch behaupten, der Zahn habe sich gelockert und sei einfach aus dem Mund geflogen. Natürlich war das lächerlich; niemand glaubte es. Und um so eifriger das Maulfechten: Der Speichel war’s gewesen, nur ein bißchen gesaugt, geschmatzt, schon habe der Zahn nur noch an einem Faden gehangen. Es war doch nur ein Spaß. Ja, das Ausspucken eines Milchzahns war keine gezielte Aktion, aber genau deshalb rückte es in ein Zwischenreich, von keinem Kind auf Zehenspitzen zu betreten, aber trotzdem überaus deutlich. Denken, Schreiben und die Wirkung des Gedachten und Geschriebenen genießen, fielen keinesfalls zusammen.

Wir lernten lesen, wir sollten lernen, der Lehrer war dazu da, es uns beizubringen. Der Lehrer war für das Lesenlernen verantwortlich, nicht für das Lesenkönnen. Manche von uns konnten schon gut lesen, so behaupteten sie. Aber niemand sollte sie auf die Probe stellen, niemand wollte es, niemand wollte wissen, was sie schon konnten oder was sie sich heimlich angeeignet hatten im Rücken der Schule, und uns, die wir noch nicht flüssig lesen konnten, war es unheimlich. Woher konnten sie es, wenn sie es nicht gelernt hatten? Der Lehrer hatte ein Kind nach dem anderen mit seinem Lesebuch nach vorne gerufen. Wir kamen erwartungsvoll, Schlange standen wir nicht, ein wenig bang war uns schon. Er saß da mit einer schmalen Rolle Packpapier, daneben ein Topf mit Klebstoff. In jedem Lesebuch klebte er die Seiten, aus denen wir noch nichts gelernt hatten, mit dem Packpapier zusammen, ein festes Seitenpaket. Es durfte erst geöffnet werden, wenn die nächste Leseübung anstand. Nur nicht nach vorne blättern, keine Eile. Er war der Lehrer, er gab den Takt vor, er rollte den Lehrstoff vor uns auf. Cecilia öffnete das Band heimlich, vorsichtig zog sie die nächsten Blätter aus der Ummantelung, sah sie lange an, dann verstand sie die Wörter. Und es machte ihr Freude. Vorsichtig schob sie die Seiten des Lesebuchs wieder unter das Packpapier; die Seiten hatten nur kleine Knicke, die man fast nicht sah. Sie las und war stolz darauf.

Iris hatte viele Sommersprossen, die Punkte tanzten auf ihrem Handrücken, auf den Armen, auf ihrer Stirn, kleine rote Käferchen, aber sie kribbelten und krabbelten nicht. Sie saßen ganz still auf ihrer Haut, und ich beobachtete sie. Auch Iris schaute sie manchmal an, das Gewimmel, je nach der Jahreszeit unzählbar viele, und wo an ihrem Körper auch noch Sommersprossen waren, das war ein Gedanke, der mir in der ersten Klasse nicht kam, später aber doch, und jetzt erst recht, während ich darüber schreibe. Auf den Ohrmuscheln hatte sie keine Sommersprossen, und an ihre Beine kann ich mich nicht erinnern. Sie schaute sehr wach, manchmal ein bißchen lauernd, sie sprach auch laut und deutlich, wenn sie vorlesen mußte. Das konnte sie gut. Und wenn der Lehrer uns zum Singen aufforderte, freute sie sich. Wir mochten sie, wurden aber nicht ganz schlau aus ihr.

Cecilia saß weit weg von mir in der vorletzten Bank, sie besaß einen grünen Griffelkasten, grasgrün, nein, eher wie das Grün der Blätter von Schlüsselblumen, ein Frühjahrsgrün, ein Ostergrün. Sie hatte eine Ponyfrisur und zog die Nase manchmal kraus. Das gefiel mir, und sie gefiel mir. Vielleicht ist es dumm oder verräterisch, zunächst ihren Griffelkasten zu erwähnen, als wäre der Griffelkasten ein neutraler Austragungsort für meine Neigung. Ein Austragungsort, aber auch ein Aufbewahrungsort. Ja, zwischen den Griffeln, die auf den Schiefertafeln kratzten, lagen auch Bleistifte, ein Bleistiftspitzer und ein Radiergummi. Die Zeit der Buntstifte war noch nicht gekommen. Wir waren noch im Schwarz-Weiß-Zeitalter, und die Buntstifte, bald, bald, wären in einem eigenen Mäppchen aufgehoben. Ein Mäppchen, weich und zart wie ein Windelpaket. Dagegen stießen die Griffel im Holzkasten hart aneinander, manchmal brach einer einfach ab.

Drei Bänke vor Cecilia saß Annchen; der Lehrer hatte sie dahin gesetzt, und ein Mädchen, an das ich mich nicht mehr erinnere, neben sie. Andere Kinder hatten ihren Platz selbst gewählt und die Kindergartenkinder gleich ihren Nachbarn dazu. Die Kindergartenkinder kamen im Doppelpack, immer zwei und zwei, die schon durch dick und dünn gegangen waren. Sie hatten gesungen, waren von Mäuerchen gesprungen, sie waren zum Spielplatz gebracht worden, zur Holzkiste mit Sand, zur Wippe, geleitet von der Tante. Sie hatten im Kreis auf Stühlchen gesessen, sie hatten sich die Hände gegeben. Jeder faßt seine Nachbarn an der Hand: Wir bilden eine Kette. Wir haben uns lieb. Sie hatten Geburtstage miteinander gefeiert, Kerzen ausgepustet, Bastfäden aneinandergeknüpft und überhaupt gebastelt, und sie kannten die Klos, die Schüsselchen, die Wasserhähne, die niedriger als sonst angebracht waren, die Tante, die sich zu ihnen hinunterneigte. Die kinderliebe Tante und Marion, die noch ganz jung war, der Tante half, aber die Tante war mit ihr nicht zufrieden. Bald, bald würde sie heiraten und selbst Kinder bekommen, das war ja klar. Die Kindergartenkinder waren eine Vorhut, eine Einübung in das Gewünschte und gleichzeitig Unvermeidliche, ein Experimentierfeld: Das Kinderkriegen. Die Kindergartenkinder waren schon da; sie waren von anderen Frauen gekriegt worden. Frauen, die nicht so ein Tamtam gemacht hatten, die hatten es nicht gelernt, wie sie Kinder anfassen sollten, sie machten es einfach, und so ging’s ja auch. Irgendwann verschwand Marion, dann auch die Tante, als wären sie nur ein Hauch gewesen. Sie waren dicker und dicker geworden, vielleicht flogen sie einfach weg wie Engel, und deswegen mußten sie rasch, rasch aufbrechen, bloß weg, ehe sie zu schwer wurden, erdenschwer von einem neuen Kind, und aus dem Blickfeld, damit die Kindergartenkinder nicht daran dachten, was dann geschah. Was dann geschah: eine Formel aus dem Märchen. Die Tante und Marion würden die Kindergartenkinder vergessen, haushoch den anderen überlegen. Händchenhalten, still sitzen, tun, was alle tun. Was dann geschah: Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Was für ein Gedankenblödsinn, den jemand in die Märchenbücher hineingezaubert hatte. Das glaubt doch kein Mensch. Immer gab es Zoff. Wir, die wir nicht im Kindergarten gewesen waren, waren harte Brocken, alles Einzelgänger und Einzelgängerinnen, Wald- und Wiesengänger, Steinchenkicker, wir badeten in Wolken und stapften durch Pfützen, Straßenkinder oder Stubenkinder, Stubenküken oder Nesthocker oder Angsthasen, die einfach nicht wollten: nicht im Kreis sitzen, keinem Nachbarn die Hand geben, keine Tante anhimmeln.

Annchen war sehr dünn. Sie hatte auch dünne, schwarze Zöpfe, die bis zu den Schulterblättern reichten, das fransige Ende war mit einem Bindfaden zusammengehalten. Annchen hatte dunkle Augen wie niemand sonst. Sie war sehr schüchtern, verhuscht, beim Zuhören und dem lauten Lesen hielt sie den Kopf schief, es war ihre Art, sich zu konzentrieren.

Aurelia saß in der ersten Bank, ganz rechts an der Tür. Sie kniff beim Lesen die Augen zusammen. Vielleicht hätte sie eine Brille gebraucht, aber niemand kam auf den Gedanken, ihre Augen zu prüfen. Sie saß einfach in der ersten Bank, und dabei blieb es. Von hinten sah ich ihre Haare, haselnußfarben, sie fielen ihr bis auf die Schultern, ein kräftiger Schwung auf dem Blusenkragen, ein Schwung auf dem Rücken. Schillerlocken nannte man eine solche Haarpracht. Aber es konnte doch nicht sein, daß ihre Mutter ihr täglich die Haare lockte – mit einer Brennschere vielleicht? Eine Brennschere für ein Kind. Manchmal, beim Nachdenken, schob Aurelia ihren linken Zeigefinger ins Haar, drehte und drehte gedankenverloren. Wenn sie den Finger herauszog, ringelte sich ihr Haar an dieser Stelle, wippte über dem Ohr. Ich sah von meinem Platz aus nur das linke Ohr, aber es war schön, Aurelia zuzuschauen, und es war schön, das Ergebnis ihrer Fingerfertigkeit zu sehen. Vermutlich drehte sie auch an der rechten Schläfe eine Strähne. Manchmal riß sie sich ein Haar aus, das Haar segelte auf die Bank, Aurelia betrachtete es, und ich beobachtete, wie sie, versonnen und tatkräftig zugleich, das lange Haar mit den Fingerspitzen aufhob und zu Boden fallen ließ. Aurelia räusperte sich oft. Räusperte sie sich, weil sie die Zeit hinauszögern wollte, wenn sie etwas gefragt wurde? Sie sprach mit einer näselnden Stimme, nicht nur die Augen waren schlecht, auch die Polypen mußten vielleicht entfernt werden. Der Lehrer hätte den Eltern einen Hinweis geben können, aber daran dachte er nicht.

Wir verstanden nicht wirklich, warum er sich häufig an Gottfried wandte. Gottfried, was meinst du? Aber Gottfried muckste sich nicht. Er hatte einen wuscheligen Lockenkopf und eine gerötete, nervöse Haut. Manchmal wirkte er, als wäre er gerade einer häuslichen Katastrophe entronnen. Er entwischte. Daß er als einziges Kind in der Klasse von einem Bauernhof kam, merkte man ihm nicht an, keine rauhen Hände, keine Derbheit. Wir kannten den Bauernhof, weil er hinter dem Hügel lag, auf dem wir alle Schlitten fuhren, eigentlich war es ein Gutshof. Nach dem Bauernhof sahen seine Pausenbrote aus, dick mit Wurstscheiben belegt, so daß manchmal eine Scheibe auf den Boden fiel. Wir äfften den Lehrer nach. Gottfried, was meinst du? Gottfried, schenkst du mir die Hälfte von deinem Leberwurstbrot? Er war freigebig. Er hatte schon genug Würste gegessen, das mußte als Begründung reichen. Manche sagten, Gottfried sei das Liebchen vom Lehrer, und das machte ihn nicht beliebt. Andere glaubten zu wissen, die Frau vom Lehrer sei mit Gottfrieds Mutter verwandt, aber wie, das könne man nicht sagen, zu kompliziert.

Und da war Gerwin. Er war pausbäckig wie ein Cherub, der zum Jüngsten Tag eine Posaune an die Lippen setzte. Weil er keine Posaune blies, griente er ersatzweise, als würde ihn alles belustigen, das Stillsitzen, das Schreiben, das Lesen, wir, die anderen Kinder, als wäre alles ein Spiel, bei dem man ihn mitzumachen aufgefordert hatte. Ein Grienen, das um den Mund herum stehenblieb und seine Augen nicht erreichte. Aber niemand fragte ihn: Was gibt’s denn dauernd zu grienen? Denn wir wußten ja, es gibt nichts zu lachen. Gerwin trug einen Janker mit blanken Knöpfen, die wie Münzen aussahen, etwas Graues, Kragenloses mit grüner Paspelierung, während alle anderen Pullover trugen, und merkwürdigerweise zog er die Jacke selten aus. Fror er, oder vergaß er es einfach? Gerwin hatte die Ruhe weg und griente.

Auf der anderen Seite des Gangs gleich hinter Gerwin saß ein Mädchen mit geradem Rücken, und häufig trug sie einen schön geringelten Pullover, vanillepuddinggelb mit schokoladenbraunen Streifen. Sie hatte blonde Löckchen, die bis zu den Schultern reichten, ab und zu trug sie Haarspangen mit Marienkäferchen, sonst blies sie die fedrigen Haare einfach aus der Stirn, mit einem Mund, als würde sie gleich pfeifen. Kein Zweifel, sie war ein feines Kind, ein Mädchen aus gutem Haus. Jemand in der Klasse wußte, ihr Vater war der Museumsdirektor, und ich, obwohl ich mir einbilde, ein gutes Gedächtnis zu haben, habe ihren Namen vergessen – im Gege...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Impressum

- Titel

- Widmung

- Inhalt

- I Drehschwindel

- II Paternoster

- III Unter dem kugeligen Mond ein Wolf

- IV Kleine Körper

- V Tiefwurzler

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu Geisterbahn von Ursula Krechel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literature & Literature General. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.