![]()

UND DA IST SIE. Mit einem Diamantblitz tritt sie auf, im ersten Strahl der Sonne. Ihr Licht ist weiß und golden und erfüllt den Himmel und die Zinnen, das Kupfer der Dachpfannen flammt auf und legt Säume aus flüssigem Rot. Im Blau nun alle Farben, und alles Licht steht in seinen Augen und blendet ihn. Mit den Chören des Morgens schreitet sie und verscheucht jeden Schatten aus ihrer Gegenwart. Die dunklen Fetzen ziehen sich zurück in die Nischen der Vordächer, das Schwarz kuscht wie ein minderer Dämon. Er, im Taumel, hebt eine Hand vor die Augen, mit der anderen hält er sich an der Autotür fest und stellt sich in die Photonenwogen. Die silberne Gischt der ersten Stunde hüllt ihn ein und will ihn wegreißen. Ihre Pracht ist ohne Frage, abwenden muss sich alles vor diesem Glanz, geblendet jeder, der die Lider nicht senkt.

Sie hat sich gestern nicht in die Sonne gestellt, auf dem Platz unter den Kastanien; es war die Sonne, die ihr gefolgt ist auf ein Zeichen. Über das Helle und das Dunkle gebietet sie und heißt den Himmel eine Wolke zu schicken, um das Licht zu brechen, das Weiß abzublenden und das Gold zu dämpfen. Der Wasserdampf im Himmel streut das Licht diffus, der Glanz kehrt zurück in die Hülle einer Nebelbank, und in diesem opaken Schimmer erkennt er sie, in der Gestalt einer Angestellten im Etuikleid, ein heller, dreiviertellanger Trenchcoat, zwei Finger überm Knie. Fast transparente Kniekehlen, schlanke Waden ohne Makel, die Haare hochgesteckt mit einer züchtigen Spange aus schwarzem Lack.

Im Universum ist das Licht nicht alleine. Daneben existiert die Materie und verlangt Disziplin. Materie? In den niederen Sphären der Existenz lautet die Bezeichnung Stoff. Plunder. Zeugs. Und dieses Zeug, so erbärmlich und von mieser Qualität es sein mag, es ist das Schicksal der Sterblichen. Keinen Tag überleben sie ohne Bleche, Klötze oder Lappen wie etwa jenes Stück Baumwolle, lammgefüttert und mit Kapuze, das Parka genannt wird und als Marke einen englischen Namen führt, Holbrook nämlich, aber tatsächlich niemals, in keiner Produktionsstufe, britisches Territorium gesehen hat, vielmehr im Punjab gepflückt und in einem Sweatshop außerhalb von Chiang-Mai von einer tuberkulösen Siebzehnjährigen zusammengeflickt wurde. Auf diesen Fetzen ist er angewiesen, der seinen Leib schützt vor der Kälte und der Scham. Und so mies der Loden, er hätte ihn bereitlegen müssen. Hat er aber nicht. Hat ihn achtlos liegenlassen auf dem Nebensitz. Obwohl er gewusst hat, wie flink sie auf den Beinen ist. Und während die Göttin die Mitte des Platzes erreicht hat, taucht er der Länge nach in den Wagen, greift verzweifelt nach dem schlabberigen Teil. So. Den Parka hat er jetzt. Gut. Aber nicht genügend. Er braucht auch sein Telefon, und dieses Telefon steckt leider nicht in der Brusttasche, es liegt auf dem Armaturenbrett. Er schnappt es sich. Jetzt alles beieinander. Jetzt kann er los. Vielleicht. Vielleicht braucht er noch seine Börse. Sein Vermögen, seine Identität. Könnte hilfreich sein. Aber das Schweinsleder hat sich aus dem Staub gemacht, jedenfalls geht der Kontrollgriff an die linke Innentasche ins Leere. Er taucht also, während sie weiter über den Platz wechselt, leichtfüßig und flink, und bald aus seinem Blick verschwunden sein wird, zurück in das Innere des Wagens – aber wo ist die verdammte Börse? Liegt nicht auf dem Sitz, liegt nicht unter dem Sitz, und sie liegt auch nicht in der Türablage. Ah, gefunden. Tief unten in der Lücke zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole, da liegt sie.

Wissen, wo sich eine Sache befindet, ist nicht dasselbe, wie über sie zu verfügen. Er sieht die Börse, aber er kommt nicht an sie heran. Deine Göttin ist fast am Bahnhof, und du gräbst nach deinen Effekten. Was ist? Sind deine Finger zu dick? Ist dein Hirn zu weich? Brauchst du einen Kaffee? Bist du auf Entzug? Was machst du jetzt? Heulst du gleich?

Er spürt, wie sein Kopf heiß wird, er giert nach seiner Börse und drückt die Hand zwischen Schaumgummi, Metallbügel und Kunststoff. Die Finger verbiegen sich, eine Kreditkarte frisst sich ins Nagelbett, das Nagelhäutchen reißt, aber er bekommt das Leder trotzdem nicht zu fassen. Zwecklos.

Jetzt schau mal durch die Frontscheibe. Siehst du sie? Dieser kleine Punkt auf der Höhe des Sportplatzes, das ist sie. Und du willst sie einholen? Wie?

Er hievt sich aus dem Wagen. In der Hosentasche klimpern Münzen, das Rückgeld von gestern Nachmittag. Wie viel? Wenig. Sehr wenig. Es reicht für einen Kaffee, aber nicht für einen zweiten. Du wirst dich bescheiden müssen. Von den Reserven zehren. Unangenehm, ja, aber wem willst du die Schuld geben? Dem Universum? Dem unnachsichtigen Schicksal? Oder wem?

Sie ist unterwegs Richtung Bahnhof, auf demselben Weg, den sie gestern genommen hat. Das ist ihr Wechsel. Vom Bau zurück zur Äsung. Er hetzt über den Platz, er spürt die Augen, die auf ihn gerichtet sind und sich fragen, wie er das noch schaffen kann. Sie ist jung und geschmeidig und flink und ausgeschlafen und befrühstückt und huscht von der Fahrbahn auf den Bürgersteig, wieselt durchs Gelände, umtänzelt die überfrorenen Pfützen. Er aber: geht gekrümmt mit nüchternem und saurem Magen, der offene Mund stößt Atemwolken aus, von seiner Lippe hängt ein Speichelfaden, den er mit dem Ärmel abwischt.

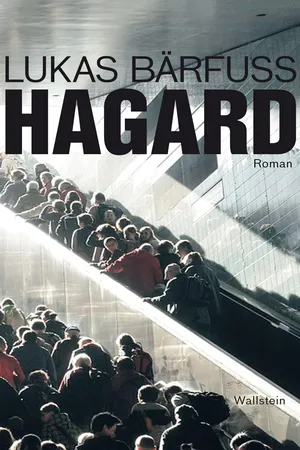

Als er sich dem Bahnhof nähert, nimmt der Menschenstrom zu. Der Asphalt ist von Reifadern marmoriert. Gestalten eilen zu den Gleisen, kontrastlos im diffusen Morgenlicht, manche mit einem blauen Schimmer im Gesicht. Blind gehen sie den Weg, zurechtgemacht für den Dienst. Kompakte Tornister, die Getränkeflaschen in den Seitentaschen, alle frisch, frisiert, feldtüchtig. Gestern war er einer wie sie, heute verachtet er die Menschen. Er ist getrennt von ihnen und wird nie zu diesem Zug gehören. Sie glauben sich in Konkurrenz, einer zum anderen, und dieser Glaube treibt sie an, in Wahrheit dienen sie der einen, gleichen Sache, einer Sache, die für ihn verloren ist. Noch nie hat er sie so gesehen. Sie sind satt, aber sie schlafen noch. Sie schlafen immer. Er ist ausgehungert, ja, übernächtigt, blank, nass, aber er ist wach. Wach für den leisesten Ton, für das schwächste Licht, für die größte Nebensächlichkeit. Er vernimmt das Wispern aus ihren Kopfhörern, hört die Worte, Stimmen, die jeden an seinen Bestimmungsort leiten. Er sieht das Licht in den Hauseingängen, die Wurfprospekte, die herumliegen. Die Lampen fleckig von zerdrückten Mücken. Spiegelfronten reflektieren Gestalten, die über die Mondlandschaft des Asphalts in Richtung Bahnhof gehen, wo sie in die Neonkälte der Unterführung tauchen und sich in drei Stränge teilen – rechts, links, und geradeaus zu den hinteren Treppen. Die Menschen scheinen ihn nicht zu bemerken, den Mann, der unter ihnen ist und nicht zu ihnen gehört, der durch sie hinwegkeucht und einen gewissen Nacken nicht aus den Augen lässt, einen Nacken, der aus der Menge leuchtet, nackt zwischen den eingepackten Wollhälsen der Angestellten. Um ihren Hals, das sieht er jetzt, leuchtet eine Kette, haardünn, mit einem Verschluss, nicht größer als ein Reiskorn, daran hält er sich, das ist sein Polarstern.

Ein Quadratschädel schiebt sich in die Sicht, ein Kerl mit Borsten im Nacken, blond, gekraust, zum Abnicken. Schließlich taucht er nach links, ist weg, und er hat sie wieder. Sie zieht links hinauf, tanzt über die Stufen, als trüge sie kein Gewicht. Sie ist aus Luft, keine Schwerkraft zieht sie nach unten. Aber er. Er hat Absenzen. Denkt an heißen Kaffee und versucht abzuschätzen, wie hoch der Betrag in seiner Hosentasche ist. Zwei Zweier, vielleicht zwei Einer, dazu die Bruchmünzen. Auf mehr als acht kommt er nicht.

Jetzt steht er auf dem Perron. Die Frau, deren Gesicht er noch nicht gesehen hat, geht durch die Wartenden hindurch bis ans Ende des Bahnsteigs. Sie steht unter dem freien Himmel, abgewandt gegen die Lichter weiter südlich. Positionslampen an den Funkmasten, Signalfeuer für die Wolkenschiffe, im tiefen Vordergrund jenseits der Gleise verschütten gestaffelte Kandelaberreihen eine gelbe Brühe. Noch steht die Sonne tief. Die Schatten fallen weit.

Der Zug fährt ein. Der Pulk drängt zu den Türen. Er wird mitgerissen und bewegt sich in einer Traube zum Zug. Kennt er das nicht? Wollte er das nicht gestern schon verhindern? Muss er einsteigen? Noch einmal die Demütigung, diese Büchse betreten zu müssen ohne Fahrkarte? Wann wird er sie für sich alleine haben? Bestimmt nicht vor dem Abend. Jetzt ist sie den ganzen Tag unterwegs. Er könnte sich in den BMW verziehen und dort auf sie warten, aber das will er nicht. Er will in ihrer Nähe sein, da fühlt er sich kräftig, er weiß, wozu er geboren wurde. Er ist am richtigen Ort, selbst in diesem morgendlichen Gedränge, zwischen diesen Menschen, die nach Kaffee und Deodorant riechen.

An der Spitze einer Gruppe von vier Frauen in Hosenanzügen steigt sie in die obere Etage. Er bleibt bei der Treppe, trotz des Gedränges, das ihn hoch- und niederdrückt. Jemand rempelt ihn an, er strauchelt gegen eine Haltestange, fällt halb in einen Typen in grober, pechschwarzer Kluft, ein Fahrstuhlmonteur mit rasiertem Schädel und tellergroßen Steckern in den Ohrläppchen. Er geht an ihm vorbei, nimmt drei Stufen und hat die Unterseite der oberen Ebene im Blick.

Ein Wald aus Waden, kurze Stämme in blauen Hosen, besockte Stängel, knorrige Beinschöße. Und mitten im Unterholz zwei zartbestrumpfte Halme: Sie ist da.

Er lässt sich auf die Treppe nieder. Er fühlt sich schwer und müde, einen Moment legt er den Kopf auf die Knie und schließt die Augen. Die Gedanken setzen ein. Was arbeitet sie? In der Pflege ist sie nicht. Die kleiden sich bequemer. Lehrerin? In einer Handelsschule vielleicht. Aber nicht sehr wahrscheinlich. Außendienst? Das wäre schlecht, sehr schlecht. Er wird bis zum Abend auf den Beinen sein, im Zug, in der Straßenbahn. Er glaubt nicht daran. Die Absätze sind zu keck. Sie putzt keine Klinken. Und wenn sie mit einem Geschäftswagen unterwegs ist? Dann hat er geschissen. Wie soll er an einen Wagen kommen? Ein Taxi? Den ganzen Tag? Unmöglich. Das kriegt er nicht unter fünfhundert. Und er hat gerade ein paar Münzen in der Tasche.

Bleibt also nur die Hoffnung. Die Hoffnung, dass sie einen Arbeitsplatz in einem einsehbaren Büro bezieht. Oder in einem Laden arbeitet. Wo sie nicht unangekündigt losfliegt. Und er sie im Blick hat. Ein bisschen viel Hoffnung. Aber was bleibt einem Mann mit leerem Magen, ohne Geld, ohne Zigaretten?

Bewegung kommt in den Wagen, als der Zug bremst und in einem unterirdischen Bahnhof zum Stehen kommt. Die Leute drängeln zum Ausgang. Jemand tritt ihm in die Seite. Er muss von der Treppe verschwinden und erhebt sich mit trockener Kehle und einem Zischen im Schädel, als hätte jemand einen Lötkolben in sein Hirn gedrückt. Steht bei den Türen, die sich jetzt öffnen. Vom Bahnsteig eine Eiseskälte. Ein Typ mit einer Frisur wie nach einer Hirnoperation steigt ein und wirft ihm einen hämischen Blick zu. Jemand verschüttet Kaffee. Im Zug ein Geruch nach Kot und Plastik, eine Mischung aus Hightech und Schweinekoben. Auf Schiebekartons Anzeigen für Hörgeräte und Therapien gegen Schlafapnoe. Der Zugführer improvisiert eine Durchsage. Er steht jetzt. Von hinten schiebt ihn einer gegen den Ausgang. Was soll das? Er dreht sich um. Ein Graumelierter mit engem Hemd und Hornbrille, ein Gezücht aus der Kreativbranche. Gesunde Gesichtsfarbe und ein Gemüsesaft in der manikürten Hand. Der Knopf im Ohr blinkt blau. In die Leere des Äthers gibt er seine Meinung über irgendwelche Strategien im Zusammenhang einer neuen Akquise zum Besten, in der Lautstärke eines Marktschreiers. Er hasst ihn. Er hat Lust, diesem Kothaufen einen Kugelschreiber durch die Ohren zu drehen, und zwar quer durch die Birne. Dann wird man sehen, ob ihm seine dauerlaufgestärkte rasierte Brust und das weibische Rindsledertäschchen zu Hilfe kommen. Der Hampelmann starrt mit toten Augen in seine Richtung. Als sich ihre Blicke treffen, verzieht sich die Konfektionsvisage zu einer Fresse, die schon den Austrolopithecinen bekannt gewesen sein muss, eine ursprüngliche Mischung aus Entsetzen und Idiotie. Nicht zu sagen, was der Grund dafür ist: eine Information aus den Ohrstöpseln oder eine Erscheinung in der Gegenwart. Jedenfalls übernimmt die Amygdala und schaltet den Mann auf Flucht. Er springt durch die Passagiere, drückt eine Angestellte in kurzem Hosenjupe zur Seite. Und verliert sein mokkabraunes Mäppchen, dieser Anfänger. Wie ein Hungernder nach einem Stück Brot greift er nach seiner Ausrüstung. Woher die Panik? Jetzt noch mehr Bewegung im Wagen, und da wird klar, vor welchem Buschfeuer der Büffel geflohen ist.

Zwei Kerle stehen da. Zwei Spießgesellen in gelber Weste. Grinsend und gefräßig. Und was treiben die beiden Gnome, die gedungenen Wegelagerer? Sie filzen die Fahrgäste. Als Erstes eine Frau, die ohne Verzögerung ihren Schein zeigt, offensichtlich eine Monatskarte, worauf die Mordbuben gefällig nicken und sich zur nächsten Reihe hangeln. Dort sitzen vier Greise. Rote Köpfe vom Wein und vom Blutverdünner. Die Alten sind gesprächig und machen ihre Späße mit den Abdeckern, die halb so alt sind. Zwei, drei Sprüche werden gewechselt, das ist gut, das gibt ihm etwas Zeit.

Gestern hätte er die Sache zügig geregelt, die Strafe bezahlt und Schluss. Aber jetzt. Jetzt hat er nicht mal Papiere. Sie werden seine Personalien überprüfen, die Zentrale kontaktieren und in den Tunnels keine oder bloß eine schlechte Verbindung haben. Das Ganze wird sich verzögern, irgendwann macht sich das Mädchen von dannen. Das geht nicht. Das Universum hat zwei Büttel geschickt, die das Mädchen von ihm trennen wollen. Aber das wird nicht geschehen. Er fühlt, wie die Hitze in seinen Kopf steigt und er aufstehen will. Er kann nicht mehr sitzen und hebt schon das Gesäß, da besinnt er sich noch zwei Sekunden, bevor er begreift, dass er verschwinden muss, und endgültig aufsteht. Er dreht sich weg, geht zu den rückseitigen Treppen, zur Tür, wo er unschlüssig stehen bleibt. Der Zug in voller Fahrt. Keine Haltestelle in Sicht. Der nächste Wagen ist der Triebwagen, der Kopf des Zuges, von wo es nicht mehr weitergeht. Da kann er nicht hin. Dort sitzt er in der Falle.

Er steigt über die Treppe zurück ins obere Abteil und bewegt sich in Richtung der Kontrolleure, die er jetzt kreuzt, vierzig Zentimeter über ihren Köpfen, und wartet da. Ein paar Sekunden hält er es aus, dann geht er weiter zur Treppe, erkennt niemanden, nimmt die erste Stufe, späht wieder, noch eine Stufe – da sieht er den Saum einer gelben Weste, die unten auf die Treppe tritt und langsam zu ihm hochsteigt. Philip dreht sich um und geht zurück in das obere Abteil. Auf der anderen Seite, bei den Treppen, fünfundzwanzig Meter weit weg, erscheint die zweite gelbe Weste. Die beiden haben sich getrennt. Eine List. Eine Zange. Eine Falle. Ein Dreckspack, ein schlaues.

Schon beginnt er, nach einer Ausrede zu suchen, aber das wird nicht helfen. Im Gegenteil. Sie werden ihn bei der nächsten Station rausschmeißen, und er steht auf irgendeinem Bahnsteig wie ein Idiot. Aber er ist kein Idiot. War er noch nie. Und er wird jetzt nicht damit anfangen. Die werden gleich sehen, wozu er fähig ist.

Er bewegt sich durch den Wagen, der gelben Weste entgegen, die quer in einem Abteil steht und brav die Fahrkarten präsentiert bekommt. Ein übler, käsiger Vielfraß steckt darin, die Backen fett wie Schweinsärsche. Knapp unter der Brust ein schmaler Gürtel, an dem eine synthetische Hose einen monumentalen Hintern umspannt. Wie soll er an diesem Walross vorbeikommen? An diesem Atlas, dieser Sperre, diesem Riegel? Da bleibt kein Durchgang. Er kommt näher, noch zwei Abteile zwischen ihm und Philip, darin eine Handvoll Passagiere. Es ist aussichtslos. Philip wird sich erklären müssen. Er wird in dieses unappetitliche Gefräß reden müssen, die winzigen, emsigen Glubscher werden ihn hämisch mustern, und dann werden feiste Finger seinen Namen und seine Adresse auf einen Zettel schreiben, obwohl weder das eine noch das andere diese formlose Kreatur das Geringste angeht. Er sieht den Mann in dessen öder Hässlichkeit, die Plastikweste, die seinen widerlichen Wanst umgibt, die geröteten Bartstoppeln auf der liederlich rasierten Backe, übel, ja, aber notfalls zu ertragen, wenn nicht dieser Gestank in die Nase stechen würde, dieser säuerliche, durchgefurzte, genässte Filzgeruch, faulig, von den Sohlen aufsteigend, Schweiß und Tod, als hätte der Mann Kadaver zu schichten.

Und näher kommt er. Schon kann er auf dem Schild die Hälfte eines Namens lesen, zwei Buchstaben, J und O. Den Rest verdeckt eine Falte in dieser nach Gummi stinkenden Leuchtweste, aber was hinter diesen Buchstaben folgen mag, ist einerlei, denn J und O sind gemäß allen Belegen die beiden dümmsten Buchstaben des Alphabets. Minderwertig, wer diese Lettern in seinem Namen trägt, verloren, wer ein solches Monogramm besitzt. Philip weiß jetzt, was er tun muss. Er muss seinem Mitgefühl folgen und diesem Gnom helfen, dieser Ausgeburt der Gewöhnlichkeit, er muss ihn von seinem Fluch erlösen. Und der erste Schritt zur Befreiung ist ein trockener Schlag aufs Nasenbein. Aus einem Ozean aus Gesichtsspeck ragt ein feines Riechbälkchen wie der Mast eines verlorenen Wracks in einer Talglagune. Ein Hieb mit der Handkante auf die Mulde zwischen Nasenbein und Stirn. Das kostet wenig Kraft und ist rasch erledigt. Wenn er geschickt und rasch zuschlägt, wird niemand es bemerken. Der Wanst wird eine Weile mit seinem Schmerz beschäftigt sein und den Weg frei machen. Dann schauen wir weiter.

Ein Kreischen jetzt, ein Schreien, ein Ruck geht durch den Zug und wirft Philip fast auf den Kontrolleur, der sich verdutzt abwendet, auf winzigen Füßen Richtung Treppe wieselt. Die Bremsen singen, der Zug kommt zum Stillstand, die Türen springen auf. Philip nimmt die Stufen hinunter mit einem Satz, bleibt einen Moment auf dem Trittbrett stehen und springt auf den Bahnsteig.

Da steht er. Gerettet. Dreht sich um. Sieht die beiden Visagen, die im Zug bleiben. Noch stehen die Türen offen, aber die beiden Kerle steigen nicht aus. Bleiben einfach stehen. Glotzen doof und staunend zu Philip, er sieht den Grund dafür nicht, bis einer der beiden sich bückt und einen Gegenstand von der Treppe fischt und triumphierend hochhält. Was ist es? Es ist ein Schuh. Es ist ein Timberland. Der solide, aus hellem Leder geschusterte Freund, den er nicht geschnürt hat und der an Philips rechtem Fuß fehlt.

Er hechtet zurück zum Wagen, aber schon schließen sich die Türen, das Licht am Schalter geht aus. Es hilft nichts, dass Philip dreißig Mal drückt. Auf der anderen Seite der Scheibe erlaubt sich der Fettwanst einen Scherz, hält sich den Timberland an die Nase, verzieht das Gesicht zu einer Grimasse, und als der Zug Fahrt aufnimmt, winkt er Philip zu, der auf dem Bahnsteig steht, auf den schwarzweißen Kacheln, im Untergeschoss des Hauptbahnhofes. Und mit nur einem Schuh.

Darauf war Philip nicht vorbereitet. Er hat den nächsten Schritt, nachdem man einen Schuh verloren hat, nie gelernt. Seine Zivilisation hat diesen Fall nicht vorgesehen. Sie geht davon aus, dass ein Schuh immer paarweise zur Verfügung steht. Und falls nicht, kauft man sich einen. Kauft man sich einen. Und falls man sich keinen kaufen kann, wendet man sich an die Bahnhofsmission. Bahnhofsmission. Vertraut sich einer Pensionärin mit Daunenjacke und schrumpeligen Händen an, ihren tröstenden Worten und dem ungesüßten Tee. Und falls man sich schämt oder falls man findet, man habe auch ohne Schuh das Recht und die Pflicht, einer Frau zu folgen, dann mag man sich an den Rat eines Überlebenskünstlers erinnern, der im Fernsehen bei allerhand Gelegenheiten, die ein wenig Abenteuerluft und Askese verlangen, über seine Erfahrungen mit nackten Füßen berichtet. Zum Beispiel im Urwald. Zum Beispiel am Amazonas. Bei dreißig Grad und einer Luftfeuchtigkeit von hundert Prozent. Schön und gut, aber er steht nicht im Urwald. Er steht im Untergeschoss des Hauptbahnhofes. Hier gibt es keine Gummibäume, aus deren Blättern man sich eine Sohle basteln könnte. Hier gibt es einen kalten Kachelboden. Was bleibt ihm noch. Er könnte das Telefon befragen. Aber das Telefon schwächelt, Mangelerscheinungen, es knabbert an der Sieben-Prozent-Marke. Das ...