![]()

„Zum Schieflachen“ – Mister Klartext

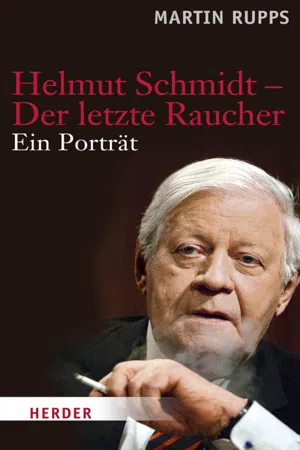

Dass Helmut Schmidt zum letzten Raucher wurde, steht in der Kontinuität seines langen, geradlinig geführten Lebens.

Helmut Schmidt war immer schon Raucher. Und er hat sich immer schon wenig darum geschert, was andere über ihn denken. Es ist in der Rückschau erstaunlich, ja es kommt einem kleinen Wunder gleich, dass ein Charakterkopf wie Helmut Schmidt in das wichtigste politische Amt, das Kanzleramt, kommen konnte.

Helmut Schmidts Festplatte arbeitet schneller als die vieler Zeitgenossinnen und -genossen (eingeschlossen die Genossinnen und Genossen in seiner Partei). Mit dieser Brillanz – die sich unter anderem in seiner Fähigkeit zum scharfsinnig-analytischen Denken ausdrückt – gehen Eigenschaften wie politischer Gestaltungswille und persönlicher Ehrgeiz einher (Letzteres würde Schmidt freilich von sich weisen).

Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten – Helmut Schmidt hatte immer schon eine freche Klappe, für die er in wechselnden Lagen persönlich und politisch in Nöte kam. Davon ist gleich die Rede.

Mit seiner scharfen Zunge fügte er vielen Menschen vielleicht keine Schäden, aber doch Verletzungen zu: Zeitgenossen, die ihm intellektuell nicht gewachsen sind, geht er ungeduldig bis arrogant an. So weit diese Zeitgenossen Gelegenheit hatten, zahlten sie Helmut Schmidt diese Erniedrigung heim. Helmut Schmidts Arroganz ist allerdings nur zum Teil intellektueller Hochmut; er trug oder trägt sie gelegentlich wie eine Schutzweste, um Menschen auf Distanz zu halten.

Als gescheiter Kopf mit großer Klappe entwickelt sich Helmut Schmidt früh zu einer Führungspersönlichkeit. Anfang der dreißiger Jahre tritt er in die Riege des Ruderklubs Hansa ein, dessen Boote nahe der Lombardsbrücke liegen, und gilt dort bald als „Kapitän“. Helmut Schmidt erinnert sich im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo an eine kleine, doch für ihn sehr charakteristische Begebenheit: Als er von einem Ranghöheren, Älteren gefragt wurde, wo er denn hinwolle, gab ihm der Jungspund ein „Ich will aufs Scheißhaus“ zurück.

Helmut Schmidts Neigung, im Klub das große Wort zu führen, holt ihn im Dezember 1936 ein: Er fliegt aus dem Verein, der inzwischen der Marine-Hitlerjugend angehört, weil er sich über die allgemeine Gängelung im nationalsozialistischen Geist beschwert hat.

„Völlig undiszipliniertes Verhalten“, „starke Schwatzhaftigkeit, Unbeherrschtheit, Zügellosigkeit im Ausdruck und Robustheit in den Umgangsformen“ – so zitiert Helmut-Schmidt-Biograf Hartmut Soell Aufzeichnungen von Lehrern Helmut Schmidts.

Als ihm die Mutter – ohne Wissen des Vaters – erzählt, dass er einen jüdischen Großvater hat, macht ihn das vorsichtig, ja ängstlich. Trotzdem kann er sich in seinen Statements über die Nazis, deren dröhnende Reden er widerlich findet und die ihm jetzt persönlich gefährlich werden, nicht zurückhalten. In der Künstlerkolonie von Fischerhude nahe Bremen, wo sich der junge Soldat Helmut Schmidt zu Hause fühlt, ist ein Nazi, der Schmidts Statements aufmerksam zuhört. Im Familienkreis hält sich Schmidt mit seiner Meinung ebenso wenig zurück. Auch dort gibt es einen Verwandten, der als überzeugter Nazi zum Denunzianten werden kann.

Im Herbst 1944 ereilt Helmut Schmidt plötzlich die Order, sich an einem Verhandlungstag im Prozess gegen die Widerstandskämpfer vom 20. Juli einzufinden. Er soll eingeschüchtert werden, weil sein Vorgesetzter, Generalstabsmajor Georgi, ein Schwiegersohn von General Olbricht ist, der als Mitglied des Widerstandskreises des 20. Juli 1944 umgebracht wurde. Helmut Schmidt reagiert mit tiefem Zorn auf das unfaire Verfahren und sagt unter diesem Eindruck zu Kameraden, er wolle Freisler, den Präsidenten des Volksgerichtshofes, am liebsten umbringen.

Es ist jedoch nicht diese Äußerung, sondern es sind flapsige Sprüche über Nazi-Führungsleute wie Hermann Göring, die ihn ein weiteres Mal in Gefahr bringen. Nach einer Denunziation wird ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Helmut Schmidt arbeitet zu dieser Zeit auf einer Berliner Dienststelle. Einmal mehr hat er Vorgesetzte, die es gut mit ihm meinen und ihn immer wieder von einem Dienstort zum nächsten versetzen. Auf diese Weise wird das Verfahren verzögert, läuft dem, gegen den ermittelt wird, sozusagen hinterher. Erst mit der Kapitulation im Mai 1945 wird auch dieses Verfahren aufgegeben.

Helmut Schmidt zeigte sich als aufmüpfiger, den Machthabern fernstehender Geist, der sich beinahe – ganz wörtlich – um Kopf und Kragen geredet hätte. Doch er hat Glück gehabt.

Nach seinem zügig absolvierten Studium der Volkswirtschaft geht Helmut Schmidt in die Politik, wo er von 1953 an, mit Beginn der zweiten Legislaturperiode, Mitglied des Deutschen Bundestages wird. Als Debattenredner im Parlament erwirbt er sich den Spitznamen „Schmidt-Schnauze“, weil er zu den schärfsten Polemikern der Bonner Republik gehört. Es scheint, als habe Helmut Schmidt die Kunst der manipulativen Rede systematisch studiert – er selbst versichert das Gegenteil. Zu seinen bevorzugten rhetorischen Techniken gehört es, Parlamentskolleginnen und -kollegen in einer Debatte direkt zu „greifen“ und sie zu beschimpfen. Der Aufruhr, den Helmut Schmidt damit im Hohen Haus erweckt, ist gewollt.

Auch später in immer höheren Ämtern – als SPD-Fraktionsvorsitzender, Verteidigungsminister, Finanzminister und „Superminister“ für Wirtschaft und Finanzen – legt Helmut Schmidt seine Neigung zum Klartext nicht ab. Noch bevor er Bundeskanzler ist, am Vortag seiner Wahl zum Nachfolger Willy Brandts, tut er in beispielloser, geradezu provokanter Offenheit seine politischen Absichten kund. Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion, die ihn am kommenden Tag wählen sollen, bittet er „schon im Vorwege keineswegs um Entschuldigung dafür, dass vielerlei Hoffnungen und Erwartungen (…) auf das tatsächlich zu Verwirklichende reduziert werden“. Er spricht von der Notwendigkeit, „etwas anderes neu anzufangen, als es vor zehn Tagen aufgehört hat“.

Der Titel von Helmut Schmidts erster Regierungserklärung lautet „Kontinuität und Konzentration“ – es gehe in den Grundzügen weiter mit sozialliberaler Politik, aber der Gürtel müsse in allen Bereichen enger geschnallt werden! Nie zuvor und nie mehr danach hat ein neu gewählter Bundeskanzler seiner eigenen Partei, dem Koalitionspartner und vor allem den Bürgerinnen und Bürgern in dieser Schärfe die Leviten gelesen.

Man könnte annehmen, dass Helmut Schmidt sich im wichtigsten Amt, das die Politik zu vergeben hat, zu Verbindlichkeit verpflichtet fühlte, doch das liegt ihm nicht, und so lässt er es auch. Was ihm nicht passt, wird angeprangert. Ihm passen zum Beispiel nicht die theoriebeladenen Debatten der Jungsozialisten, die er von der Studentenbewegung, den 68ern, ideologisch unterwandert sieht. In kaltschnäuziger Direktheit unterstellt er der jungen Linken eine „Krise im eigenen Hirn“. Und prägt in diesem Zusammenhang den legendären Satz: „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ Damit ist ein Hoffnungs- und Kampfbegriff der jungen Generation, die Vision von einer besseren Gesellschaft, diskreditiert – und die Angehörigen dieser Generation gleich mit.

Helmut Schmidt verzichtet auch dann auf eine abwägende, auf Ausgleich bedachte Wortwahl, als der Terrorismus das Land aufzuwühlen beginnt. Eine kontroverse Debatte tritt mit dem Tod von Holger Meins ein, der an den Folgen eines Hungerstreiks sirbt. Meins war verdächtigt, als Mitglied der „Rote Armee Fraktion“ terroristische Straftaten begangen zu haben. Am 1. Juni 1972 verhaftet, trat er erstmals im Januar 1973 aus Protest gegen seine Haftbedingungen in den Hungerstreik. Er und die anderen RAF-Gefangenen beanspruchten den Status von Kriegsgefangenen und forderten ihre Zusammenlegung. Ein zweiter Hungerstreik folgte im Mai 1973. Vom 13. September 1974 an trat Meins in seinen dritten Hungerstreik, in dessen Verlauf er trotz Zwangsernährung am 9. November 1974 starb.

Der Fall Holger Meins ist ein besonderer, denn mit Meins erlangte erstmals ein Terrorist mediale Bedeutung, wenn auch erst im Tod. Ein Foto des toten Holger Meins, der zuletzt noch 39 Kilo wog, mit langen Haaren und gefalteten Händen, stilisierte ihn für seine Sympathisanten zu einer Passions-Figur.

Bundeskanzler Helmut Schmidt war sich der polarisierenden Wirkung des Falles Holger Meins und besonders der suggestiven Wirkung jenes Fotos bewusst. Umso klarer fiel sein Statement im Fernsehen aus: „Jeder Sozialdemokrat muss jedes Todesopfer beklagen, das als Konsequenz blindwütiger Ideologie erbracht wird. Im Übrigen wird eine unabhängige Kommission von Ärzten die Sache untersuchen. Und darüber hinaus soll hier niemand vergessen, dass der Herr Meins Angehöriger einer gewalttätigen, andere Menschen vom Leben zum Tode befördert habenden Gruppe, nämlich der Baader-Meinhof-Gruppe, war. Und nach alledem, was die Angehörigen dieser Gruppe Bürgern unseres Landes angetan haben, ist es allerdings nicht angängig, sie, solange sie ihren Prozess erwarten, in einem Erholungsheim unterzubringen. Sie müssen schon die Unbequemlichkeiten eines Gefängnisses auf sich nehmen.“

Helmut Schmidt mochte, als er solche Sätze sagte, überzeugt sein, die Mehrheit der Deutschen würde genauso denken. Er ist als ranghoher Politiker auf eine breite Wirkung seiner Aussagen bedacht. Dennoch hätte er sich nicht nur im Fall von Holger Meins, sondern bei vielen Gelegenheiten und Begegnungen diplomatischer, staatsmännischer ausdrücken können. Er, der Freund klarer Worte, tat es nicht.

Mit Staatschefs von Weltmächten wie Leonid Breschnew oder Jimmy Carter spricht Helmut Schmidt ebenfalls Klartext. Er entgegnet Breschnew einmal bei einem Bankett, dass nicht nur russische, sondern auch deutsche Soldaten durch die, wie Schmidt es zu nennen pflegt, „Scheiße“ des Krieges gegangen sind. Eine solche Widerrede gegenüber dem obersten Sowjetpolitiker hat sich vorher noch kein deutscher Politiker erlaubt.

Beim amerikanischen Präsidenten Carter braucht er, wie es der Helmut-Schmidt-Biograf Hartmut Soell ausführlich beschreibt, gerade einmal drei Minuten, um ihm deftig die Meinung zu sagen. Jimmy Carter und Helmut Schmidt verbindet in der Folge eine herzliche Abneigung, was der Bundesrepublik Deutschland politisch geschadet haben mag, aber nach der Logik des Klartext-Redners und -Politikers Helmut Schmidt unabwendbar war.

Das mit dem Klartext ist eine zweischneidige Sache. Der Politiker Helmut Schmidt hat Erfolg, weil er dezidiert eine Richtung vorgibt und so für Orientierung sorgt. Zugleich provoziert er mit seiner „frechen Klappe“ Konflikte, und es wächst die Zahl derer, die sich von ihm abgekanzelt, ja gedemütigt fühlen und die nur auf die nächstbeste Revanche-Chance lauern. Offiziell geht es in der Politik immer um Sachfragen, um den in der Sache besten Weg, doch die personale Ebene von Politik, die allzu menschliche Auseinandersetzung zwischen Akteuren, wird gern unterschätzt. Die Annahme, eine Politikerin oder ein Politiker nehme im politischen Diskurs persönliche Empfindungen zurück, weil es ausschließlich um Fragen des öffentlichen Wohls gehe, ist falsch. Die Mitglieder der Politiker-Kaste verbringen den größten Teil ihres Lebens in Debatten und Sitzungen. Es sind Jahrmärkte der Eitelkeiten.

Ein von Helmut Schmidt Gedemütigter ist zum Beispiel Erhard Eppler, schwäbischer Pietist, mehrfach gescheiterter Ministerpräsidenten-Kandidat in Baden-Württemberg. Er sieht seine Stunde kommen, nachdem Helmut Schmidt in einer Rede eine „Nachrüstung“ von NATO-Mittelstreckenwaffen in Europa gefordert hat. Eppler war nach dem Kanzlerwechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt zunächst Entwicklungshilfe-Minister geblieben, drohte aber, als auch sein Ressort mit Etatkürzungen belegt wurde, mit Rücktritt. Der Bundeskanzler nahm – entgegen dem Kalkül von Eppler – diesen Rücktritt an. Eppler hat sich selbst aus dem Amt geschossen, dem eigentlich sein Herzblut gegolten hat.

Jahre später wird Eppler zum Wortführer einer sogenannten Friedensbewegung, die – so Eppler – „die Kette der Vor- und Nachrüstungen“ durchbrechen will. Eppler wiegelt die Genossen gegen Schmidt auf, er mobilisiert den Widerstand in der Partei, der Schmidt und er gemeinsam angehören.

Helmut Schmidt muss die Erfahrung machen, dass selbst ein Bundeskanzler vor wirkungsvoller Rache nicht gefeit ist – seine Nachfolger im Amt erleben Vergleichbares, Helmut Kohl in der Spendenaffäre mit seinem früheren, geschassten Generalsekretär Heiner Geißler, Gerhard Schröder mit Oskar Lafontaine, dessen Eitelkeit er zu wenig bedient hat.

Helmut Schmidts Festhalten am sogenannten NATO-Doppelbeschluss ist ein typisches, vielleicht das spektakulärste Beispiel dafür, wie er auch noch im Bewusstsein des politischen Scheiterns Klartext redet. Ende der siebziger Jahre ist ihm die SPD mit der Politik, auf neue US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland und Westeuropa zu drängen und zugleich Verhandlungen mit der Sowjetunion über ein militärisches Gleichgewicht zu führen, noch gefolgt. Doch Erhard Epplers aktive, vom SPD-Vorsitzenden Willy Brandt gedeckte Überzeugungsarbeit drehte die Stimmung bei den Genossen. Helmut Schmidt musste erkennen, dass er in seiner eigenen Partei die mehrheitliche Zustimmung verlor – was ihn jedoch nicht an seiner Politik, sondern am versammelten Verstand seiner Partei zweifeln ließ.

Die Klartext-Rede, die Helmut Schmidt 1983 – da ist er schon nicht mehr Bundeskanzler – beim SPD-Parteitag in Köln hält, geht in die Zeitgeschichte ein, denn nie zuvor und nie mehr danach hat ein prominenter Sozialdemokrat seiner Partei so sehr die Meinung gesagt. Bei aller Contenance, die der Hanseat Schmidt zu wahren sucht, bringt er die Argumente für seine Politik messerscharf auf den Punkt und sucht so die Argumente der Nachrüstungsgegner zu entkräften. An einer Stelle der Rede illustriert er die Entfremdung sogar selbst, „an dieser Stelle fehlt der Beifall“, ruft er den Genossinnen und Genossen zu.

Einmal mehr geriert er sich als politischer Martin Luther: „Hier stehe ich und kann nicht anders.“

Helmut Schmidt bleibt sich auch nach seiner Kanzlerzeit treu. Mister Klartext redet und schreibt fortan „frei Schnauze“.

Nach der deutschen Vereinigung, Anfang der neunziger Jahre, schreibt er Klartext über die wirtschaftliche Last, die mit der Vereinigung einhergehen werde. Helmut Schmidt kündigt den Bürgern in den alten Bundesländern an, dass ihr Wohlstand ein paar Jahre ohne Wachstum bleiben wird, und bittet die Deutschen in den neuen Ländern um Geduld. So schnell, wie sich Letztere es wünschten, werde der Wohlstand nicht nach Ostdeutschland kommen. Vielmehr werde es, so Schmidt sinngemäß, viele Jahre dauern, bis die politische Einheit auch wirtschaftlich vollzogen sei, bis es gleiche Löhne und gleichen Lebensstandard für alle gebe.

In der Rückschau erscheint diese Feststellung als selbstverständlich. Doch zu der Zeit, als Helmut Schmidt sein Buch „Handeln für Deutschland“ mit dieser Botschaft vorlegte, galt diese Feststellung als nicht opportun. Die Politik wollte die Westdeutschen nicht verschrecken und die Ostdeutschen nicht resignativ stimmen.

Später macht Helmut Schmidt mit einem Interview Furore, das er ausgerechnet einer Zeitung in Ostdeutschland, der „Sächsischen Zeitung“, gibt. „Es wird über manches geklagt, was nicht beklagenswert ist“, hält er den Menschen in den neuen Ländern vor. So seien die Renten im Osten real zum Teil höher als die in Westdeutschland. Trotzdem klagten viele über ihre Altersbezüge. „Das finde ich zum Kotzen“, sagt Helmut Schmidt wörtlich. Kein Zweifel, mit zunehmendem Alter scheut er vor drastischen Formulierungen noch seltener zurück.

Im selben Interview schlägt Helmut Schmidt vor, in den neuen Bundesländern für die Dauer von zwanzig Jahren einige Bundesgesetze und Paragrafen – etwa Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz und im Tarifgesetz – auf Eis zu legen. Den ostdeutschen Ländern soll dafür wegen ihrer besonderen Situation selbst die Zuständigkeit gewährt werden. Praktisch hätte dies ein „Deutschland der zwei Geschwindigkeiten“ bedeutet. Das Land wäre auf diese Weise wieder geteilt gewesen. Aber ist es nicht ohnehin – durch die unterschiedliche Geschichte – noch lange geteilt? Helmut Schmidt packt das heikle Thema an und macht einen heiklen Vorschlag.

Er lässt bei seinen Klartext-Statements kein politisches Feld aus. Das gibt seinen Statements etwas thematisch Beliebiges, sorgt aber auch häufig, weil auf den Augenblick bezogen, für politische Brisanz. Die durchgängige Linie seiner Positionen wird erst über einen längeren Zeitraum hin – aber dann zweifelsfrei – sichtbar.

In einem „Spiegel“-Gespräch 2003 beschwert sich Helmut Schmidt darüber, dass deutsche Außenminister zu viel „herumreisen“. Die Umtriebigkeit sei nicht zuletzt auch dazu bestimmt, „dass das eigene Fernsehpublikum sehen soll, wie wichtig seine Politiker sind“. Wer außer Helmut Schmidt spricht, was viele denken, woran aber niemand zu rütteln wagt, so ungeschönt aus?

2004 führt der Journalist Roger de Weck ein Gespräch mit Helmut Schmidt, das im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ erscheint. Den Titel dieser Magazin-Ausgabe ziert eine Schmidtbüste von Kurt Arentz, eine Hommage an Helmut Schmidt als das „Denkmal der deutschen Politik“. Bereits in diesem Interview kritisiert Schmidt, dass sich „einige Bankenchefs von der patriotischen Verantwortung entfremdet“ hätten. Es gehe so weit, dass sich ein Regierungschef nicht länger auf die großen, für die Wirtschaft relevanten Unternehmen seines Landes verlassen könne. „Ob im Notfall ein Kanzler die Hilfe der Deutschen Bank bekäme?“ Er stellt diese Frage als rhetorische Frage, um sie aber im weiteren Kontext klar zu verneinen. Welcher aktive Politiker hat dieses so wichtige Thema so früh in den Blick genommen? Drei Jahre später, 2007, wird Helmut Schmidt in einem „Zeit“-Beitrag auf die Gefahr der bald darauf eingetretenen Weltfinanzkrise hinweisen. „Beaufsichtigt die neuen Großspekulanten!“, ruft er seinen Leserinnen und Lesern zu. Seine Analyse erwies sich als treffend.

2005 veröffentlicht er in der „Zeit“ einen Artikel über Karol Wojtyla, den späteren Papst Johannes Paul II. Der Papst ist trotz seiner konservativen Auffassungen und seiner körperlichen Hinfälligkeit außerordentlich beliebt und erzielt eine hohe mediale Wirkung. Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler und gelegentliche Gesprächspartner des Papstes, beteiligt sich nicht an der allgemeinen Wojtyla-Verehrung. Er nennt den Papst zwar einen „warmherzigen, offenen Mann, weise, zugleich interessiert, gottergeben, mitleidend mit allen Menschen im Elend – umfassend gebildet, mit schneller Auffassungsgabe und mit Humor gesegnet – insgesamt faszinierend und anziehend“. Doch auf die Würdigung der Persönlichkeit folgt eine Kritik an den politischen Positionen des Papstes: Keine Übereinstimmung erzielten der Papst und Helmut Schmidt bei ihren Gesprächen „im Urteil über die Folgen der Bevölkerungsexplosion, welche die Zukunft der ganzen Menschheit bedrohen, und über die daraus zu ziehenden Konsequenzen“. Helmut Schmidt hat Karol Wojtyla mehrfach die Folgen der Bevölkerungsexplosion in drastischer Weise geschildert: Mangel an Wasser, Ackerboden, Nahrung, Arbeit, Bildung. Aus diesem Mangel folgen, so seine Überzeugung, blutige Konflikte und die Zerstörung der Umwelt. Die Kirche solle „ihre geltende Lehre zur Familienplanung überprüfen und revidieren“.

Das stößt beim Papst auf taube Ohren. Schmidt erinnert sich, Johannes Paul II. habe ihn ausführlich darüber belehrt, „dass Empfängnisverhütung nur durch Enthaltsamkeit dem Willen Gottes entsprechen könne. Pille und Kondome lehnte er strikt ab.“

Wer außer Helmut Schmidt redet beim Papst Klartext?

Zu den Konstanten der politischen Debatte gehört die Frage, wie es Deutschland mit der Zuwanderung hält. Im Herbst und Winter 2010, während dieses Buch entsteht, ist es wieder einmal so weit: Die Parteien kreuzen die Klingen. Helmut Schmidt wählt zu diesem Thema bereits in einem „Focus“-Gespräch 2005 deutliche Worte: „Ich glaube, dass wir uns in den letzten 15 Jahren übernommen haben mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten. Wir sind nicht in der Lage gewesen, alle diese Menschen wirklich zu integrieren. Sieben Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung.“ Für Schmidt steht außer Zweifel, dass eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbunden werden müsse. „Aber wen sie einmal hereingelassen haben, den können sie nur schwer wieder zurückschicken.“

In di...