eBook - ePub

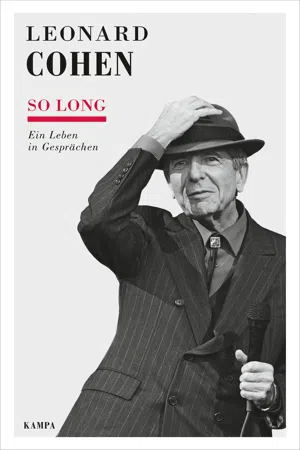

So long

Ein Leben in Gesprächen

- 192 Seiten

- German

- ePUB (handyfreundlich)

- Über iOS und Android verfügbar

eBook - ePub

So long

Ein Leben in Gesprächen

Über dieses Buch

Montreal, wo er 1934 geboren wurde, sei der einzige Ort, an dem er sich je zu Hause gefühlt habe. Leonard Cohens Eltern sind gläubige Juden, und er selbst wird zeit seines Lebens ein spirituell Suchender sein. Und dann sind da noch die Frauen: Gitarre lernt er angeblich nur deshalb spielen, weil er ein Mädchen für sich gewinnen will. Zunächst aber zieht es ihn nicht zur Musik, sondern zur Literatur. Schon mit dreizehn lernt er die Gedichte García Lorcas auswendig. Und Cohen schreibt selbst: Gedichte und Romane. Kaum jemand kann sich da vorstellen, dass er als Sänger reüssieren wird - mit dieser Stimme. Trotzdem versucht sich Cohen bald als Musiker, zunächst aus finanziellen Gründen. Auf dem Newport Folk Festival 1976, wo er Joni Mitchell zum ersten Mal begegnet, erlebt er seinen Durchbruch.In diesen Gesprächen erzählt Cohen eindringlich und mit Nonchalance von hellen und dunklen Zeiten, Begegnungen mit Jimi Hendrix und Janis Joplin im New Yorker Greenwich Village der späten sechziger Jahre, seinem Absturz in den siebziger Jahren, Depressionen, vielen Liebschaften, den Jahren im Zen-Kloster und natürlich von seinen großen Songs.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Information

Ich habe mich nie sonderlich für mich selbst interessiert

Im Gespräch mit Christian Fevret, 1991

Was ist die Erklärung dafür, dass Sie an manchen Songs jahrelang arbeiten?

Wahrscheinlich, dass etwas nicht klappt! Wenn ich schreibe, herrscht in meinem Kopf ein Riesendurcheinander, strampelt sich mein Geist am Grund eines tiefen Brunnens ab und sucht nach etwas, das dem Song erlaubt zu existieren. Das scheint schwierig zu sein. Dabei sind die meisten gelungenen Dinge einfach. Ich habe aber nie eine einfache Methode gefunden, um etwas zu tun. Ich bin immer am Suchen. Dass es lange dauert, bedeutet nicht, dass die Sache weniger dringend wäre, sie drängt, und zwar jede Minute. Und deshalb ist diese Situation unerträglich.

Ist der Grund vielleicht ein Drang zur Perfektion?

Der Begriff Perfektion ist viel zu hoch, zu luxuriös für mich. Es geht da um etwas viel Elementareres, es geht ums Überleben. Um mein Überleben und um das meines Werks. Wie soll ich das hinkriegen? Wie finde ich einen gangbaren Weg, auf dem die Songs entstehen können?

Hat sich der Entstehungsprozess verändert, verglichen mit demjenigen der ersten Alben?

Auch das allererste Album [Songs of Leonard Cohen, 1967] war ein Unding. Mehrere Versuche schlugen fehl. Ich hatte mich dermaßen weit von meinen Songs entfernt, dass ich in New York eine Hypnotiseurin besuchte. Es war zum Verzweifeln, völlig verrückt … Ich sagte ihr, ich wolle mich daran erinnern, worum es in diesen Songs geht: »Können Sie mich in eine tiefe Trance versetzen und mir befehlen, mich zu erinnern?« Sie hat es versucht, aber ich habe nur lachen müssen und bin dann gegangen.

Als Sie in den fünfziger und sechziger Jahren an Ihren Gedichten und Romanen gearbeitet haben, ging es da schneller?

Manchmal ging es sehr schnell, aber meinen ersten Roman The Favourite Game [1963] habe ich vier- oder fünfmal umgeschrieben. Als ich jung war, ergaben sich manche Gedichte sehr schnell, aber ich glaube, schon damals habe ich einen Großteil des Materials umgeschrieben, korrigiert, überdacht. Es ist mir egal, wenn es lange dauert und unangenehm ist, solange etwas Gutes dabei herauskommt. Ist ein Song fertig, dann fühle ich mich wohl. Ich beklage mich also nicht. Betrachte ich Songs wie »Hallelujah« oder »Dance Me to the End of Love« [beide Various Positions, 1984], dann weiß ich, was ich reingesteckt habe, dann habe ich das Gefühl, etwas erreicht zu haben, und das macht mir Freude. Ich weiß dann, dass ich die richtige Form gefunden habe.

Ist es für Sie beim Schreiben von Anfang an ums Überleben gegangen?

Es ist wie bei jeder echten Arbeit: Zuerst kommen die Flitterwochen, danach wird eine Ehe daraus. Die ersten Liebesgedichte wie »With Annie gone / Whose eyes to compare / With the morning sun? / Not that I did compare / But I do compare / Now that she’s gone« [»Nun, da Annie weg ist / Wessen Augen ließen sich mit der Morgensonne vergleichen? / Ich tat es nicht / Doch tu ich’s jetzt / Da sie fort ist«] sind wohl ziemlich spontan entstanden. Betrachte ich in meinem ersten Buch diese Gedichte, die ich mit fünfzehn Jahren geschrieben habe, dann finde ich sie gut. Ich weiß nicht, warum ich einen anderen Weg eingeschlagen habe. Ich wäre ja so viel lieber einer dieser Sänger, die in wenigen Minuten einen Song raushauen können.

Sie stammen aus einer jüdischen Familie, die tiefgläubig ist und Traditionen hochhält. Haben Sie nicht einen völlig konträren Lebensstil?

Bevor meine Werke Anerkennung fanden, war meine Verwandtschaft etwas entsetzt darüber, dass ich Schriftsteller werden wollte. Doch mein Vater starb, als ich jung war, es gab also niemanden, der mir etwas hätte verbieten können. Es wurde allerlei Druck ausgeübt, um mich von der Schriftstellerei abzubringen, aber den habe ich ignoriert. Und meine Mutter hat wiederholt gesagt: »Folge deinem Instinkt.« Man tendierte also durchaus dazu, anzuerkennen, dass es ein Innenleben gibt.

Hatten Sie ein idealisiertes Bild von Ihren Vorfahren, Ihren Eltern?

Mir war klar, was meine Familie zu repräsentieren glaubte. Der Name »Cohen« geht auf das Hebräische »Kohen« zurück, und das bedeutet »Priester«. Ich hatte den Eindruck, dass die Mitglieder meiner Familie das ernst nahmen, dass sie glaubten, das Priestertum geerbt zu haben, einer Priesterkaste anzugehören. Sie waren sich ihrer Bestimmung und ihrer Verantwortung der Gemeinde gegenüber bewusst. Sie gründeten Synagogen, Krankenhäuser, Zeitungen. Ich hatte das Gefühl, auch mir ist meine Bestimmung auf der Welt vererbt worden. Ich nehme an, ohne diese etwas unsinnige Vorstellung von der eigenen Bedeutung hätte ich wohl nie einen Song wie »First We Take Manhattan« [I’m Your Man, 1988] geschrieben. Ich nehme an, das hat mit dieser Herkunft zu tun, dieser übersteigerten Selbsteinschätzung. Allerdings könnte die Ironie des Songs ein Hinweis darauf sein, dass ich das Krankhafte einer solchen Einstellung überwunden habe.

Ging mit diesem Gefühl der Bestimmung die Vorstellung einher, eine privilegierte Beziehung zu Gott zu haben?

Jenseits der Gebete war nie von Gott die Rede. Sehr ernst genommen wurden dagegen Familie, Treue, Ansehen, Loyalität gegenüber der Vergangenheit. Aber das war ja nichts Mystisches.

Wie kam Ihre Familie ursprünglich nach Kanada?

Das war ungefähr 1860. Die Familie meines Vaters stammte aus einer Region in Polen, die heute zu Litauen gehört. Meine Mutter kam in den zwanziger Jahren aus Litauen. Da war sie achtzehn oder neunzehn. Ihre Vorgeschichten waren also sehr verschieden, aber sie gehörten zur selben Gruppierung innerhalb des Judentums. Meine Mutter heiratete meinen Vater 1927. Von Litauen sprach sie nie. In ihrem Milieu legte man großen Wert darauf, Kanadier zu sein, und die Vergangenheit wurde deshalb zum Verschwinden gebracht. Nostalgie war verpönt. Meine Mutter sprach zwar mit einem leichten Akzent, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie darunter litt, dass ihr etwas abhandengekommen war, dass sie etwas aufgegeben hatte.

Welche Bilder sind Ihnen geblieben?

Erstaunlicherweise denke ich nie an meine Familie. Meine Mutter ist in meinem Herzen sehr präsent, besonders seit sie gestorben ist. Ich weiß sehr zu schätzen, dass ich durch meine Familie einer bestimmten Kultur und Denkweise ausgesetzt war, aber immer auf eine gemäßigte Weise. Es gab nichts von dem Fanatismus, den ich bei vielen vergleichbaren Familien bemerke. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bedrückend war, das ich irgendetwas verpasst hätte. Es gab durchaus frische Luft. Ich mochte meine Verwandten. Sie waren redlich, ehrlich, freundlich, mir gefiel, wie sie ihre Geschäfte tätigten und ihr Leben führten. Ich rede aber nicht von Persönlichem, ihrer Beziehung zu ihren Frauen und ihren Kindern – die war genauso katastrophal wie in anderen Familien. Doch es waren ehrliche Leute. Sie erwiesen ihrer Welt alle Ehre.

Hat Ihre Mutter nie darüber gesprochen, warum sie nach Kanada ausgewandert ist, über Antisemitismus?

Selten. Natürlich hatte es Pogrome gegeben. Aber diese Geschichten habe ich nie als bedrohlich empfunden. Ich glaube, das Innenleben meiner Mutter war intensiver als ihr Leben als Zeitgenossin. Meine Eltern lebten gewissermaßen zurückgezogen von der Welt. Natürlich war das, was sie erlebt hatten, nicht spurlos an ihnen vorübergegangen, dass sie auswandern und den Ozean überqueren und allerlei Prüfungen überstehen mussten; danach kamen dann die Privilegien, der Komfort … Aber ich glaube wirklich, dass das Leben, das sie führten, nicht so sehr von der Zeitgeschichte geprägt, sondern ausgesprochen persönlich war.

Sehnten sie sich nach ihrer alten Heimat?

Das habe ich nie so empfunden. Sie waren sehr patriotisch: Mein Vater und sein Bruder kämpften im Ersten Weltkrieg, sie waren Offiziere, gehörten zur kanadischen Legion. Sie waren der Königin und dem British Empire treu, gleichzeitig aber auch sehr stolz auf ihre jüdische Tradition, und sie setzten sich für jüdische Institutionen in Kanada ein.

War Ihnen klar, wie komfortabel Sie lebten, waren Sie sich des Geldes und des Ansehens Ihrer Familie bewusst?

Wir gehörten nicht zu jenen bedeutenden Familien, die alles ihrem Reichtum verdanken. So viel Geld war da gar nicht, es gab keine äußeren Anzeichen von Reichtum. Ums Geschäft haben sie sich nie groß gekümmert. Sie empfanden sich vielmehr als Verkörperung dieses priesterlichen Geistes, nahmen eine gewisse aristokratische Haltung innerhalb dieser winzigen Gemeinde in Anspruch. Heute würde man sie wohl zum bürgerlichen Mittelstand zählen.

Haben Sie Geschwister?

Eine fünf Jahre ältere Schwester.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Vater?

Ich lebe heute bereits länger, als mein Vater gelebt hat. Er ist mit zweiundfünfzig gestorben. Ich hatte mit zweiundfünfzig praktisch von nichts eine Ahnung. In jungen Jahren verzeihen Männer einander nichts. Da wird heftig rivalisiert. Je älter man wird, desto eher vergibt man seinen Rivalen, seinen Kindern und allen anderen. Je näher man dem Ziel des Wettlaufs kommt, desto großzügiger wird man gegenüber den Konkurrenten. Mein Vater und ich stünden uns heute sehr nahe … Aber es wäre ihm schwergefallen, mich mit einer Gitarre in Montreal herumstromern zu sehen. Das war nicht das, was er für seinen Sohn vorgesehen hatte. Doch er war ein Gentleman.

Ich denke nicht oft an meine Kindheit zurück. Ich glaube nicht, dass sie eine legitime Erklärung für mein Leben ist. Ich glaube vielmehr, dass man, um zu überleben, neu geboren werden, die Kindheitserlebnisse, Ungerechtigkeiten, ja sogar die Privilegien hinter sich lassen muss. Man darf seine Vergangenheit nicht als Ausrede benutzen. Im Orient spricht man von »Erwachen«. Die Christen sprechen von »Wiedergeburt«. Doch egal, welche Metapher man vorzieht, es gibt meiner Meinung nach einen Punkt, an dem man sich, um zu überleben und seine Selbstachtung zu bewahren, auf etwas Neues einlassen muss, das man noch nicht ausprobiert hat. Wer sich weigert, sich mit neuen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, und seine früheren Lebensumstände als Ausrede benutzt, der stirbt. Natürlich eignen wir uns im Lauf der Jahre Strategien und Techniken an, und es gibt keinen Grund, alles, was man sich angeeignet hat, über Bord zu werfen. Aber ich glaube auch, dass von einem bestimmten Punkt an die alten Strategien schlicht nicht mehr funktionieren und das Leben zusammenbricht. Dann tun sich neue Möglichkeiten auf.

Wie haben Sie auf den Tod Ihres Vaters reagiert?

Ich habe mich gefreut, dass sein Messer und sein Revolver in meinen Besitz übergingen, darauf war ich stolz. Ich hatte nicht das Gefühl eines tiefen Verlusts, vielleicht weil er fast meine gesamte Kindheit hindurch krank gewesen war, er war oft im Krankenhaus. Dass er sterben würde, kam mir selbstverständlich vor: Er war krank, und so starb er … Vielleicht habe ich ein kaltes Herz. Heftig geweint habe ich, als mein Hund gestorben ist. Doch als mein Vater starb, hatte ich das Gefühl, das müsse einfach so sein. Dass ich gewissermaßen nichts damit zu tun hätte, es mich nichts anginge. Dass da eine höhere Macht im Spiel wäre, die die Fäden in der Hand hielt. Und mit dieser höheren Macht streitet man nicht. Ich will damit nicht behaupten, dass es ein schönes Erlebnis war, aber es erschien mir normal.

War er ein kulturell interessierter Mann?

Nicht im intellektuellen Sinne, aber in seinem Herzen. Ich glaube, er hat viel Reader’s Digest gelesen. Das war kein nach europäischen Maßstäben gebildeter Haushalt, wo die Menschen Geige spielen und Ideen austauschen. Bei uns zu Hause gab es keine Diskussionen mit philosophischem oder spirituellem Hintergrund. Das war nicht nötig, da die Religion praktiziert wurde, man nach dem religiösen Kalender lebte. Das strukturierte unser Leben.

Der Rhythmus des Lebens wurde vom religiösen Kalender bestimmt?

Das war das Dekor, der Hintergrund. Jeden Freitagabend wurde Sabbat gefeiert. Dann mussten wir zu Hause sein, auch als wir...

Inhaltsverzeichnis

- Cover

- Titelseite

- Wir brauchen Songs, wir haben sie nötig

- Ich habe mich nie sonderlich für mich selbst interessiert

- Im Turm des Gesangs

- Wo die Landschaft in Flammen steht

- Ich bin der kleine Jude, der die Bibel geschrieben hat

- Vielleicht gibt es einen vierten Akt

- Nachweis

- Leben und Werk

- Über Leonhard Cohen

- Impressum

Häufig gestellte Fragen

Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst

Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen

Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert

- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.

- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.

Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission

Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“

Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren

Ja, du hast Zugang zu So long von Leonard Cohen, Cornelia Künne,Daniel Kampa, Thomas Bodmer,Cornelius Reiber im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medien & darstellende Kunst & Musikbiographien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.