- 304 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

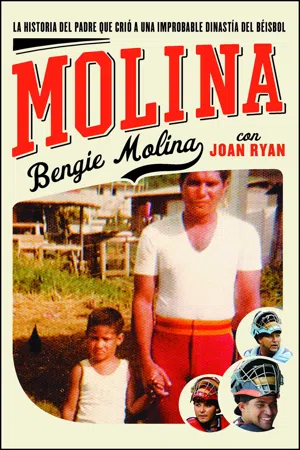

Molina

Descripción del libro

La inspiradora y verdadera historia del pobre obrero de factoría puertorriqueño Benjamín Molina Santana, quien contra viento y marea crió a la mayor dinastía de béisbol de todos los tiempos. Los tres hijos de Molina—Bengie, José y Yadier—han ganado cada uno dos anillos de Serie Mundial, algo sin precedentes en ese deporte Uno de ellos, Bengie, narra su historia.

Un libro de reglas del béisbol. Una cinta de medir. Un boleto de lotería.

Esas cosas estaban en el bolsillo del padre de Bengie Molina cuando murió de un infarto cardiaco en el terreno surcado de Liga Infantil en su barrio de Puerto Rico. Ellas sirven como guías temáticas en la hermosa memoria de Molina sobre su padre, quien usó también el béisbol para enseñarles a sus tres hijos los principios de lealtad, humildad, valentía y el verdadero significado del éxito.

Bengie y sus dos hermanos—José y Yadier, quien fue seleccionado seis veces para el juego Todos Estrellas—se convirtieron en famosos receptores en las Grandes Ligas y entre los tres han sido parte de seis equipos ganadores de Series Mundiales. Solamente los hermanos DiMaggio podrían compararse con los Molina como los más logrados hermanos en la historia del béisbol.

Bengie era el que menos posibilidades tenía de llegar a las mayores. Era demasiado lento, demasiado sensible y demasiado pequeño. Pero ávido de ganarse el respeto de su querido padre, Bengie soportó fracaso tras fracaso hasta que un día logró alzar un trofeo de Serie Mundial en una casa club empapada en champán. Todo el tiempo pensó que estaba realizando el sueño glorioso de béisbol de su padre, sólo para descubrir que no había sido ese el sueño de su padre.

Escrito con el poder emocional de obras clásicas sobre deportes, como Field of Dreams y Friday Night Lights, Molina es una historia de amor entre un formidable y a la vez imperfecto padre y un hijo que, al desenterrar respuestas sobre la vida de su padre, logra comprender las suyas propias.

Un libro de reglas del béisbol. Una cinta de medir. Un boleto de lotería.

Esas cosas estaban en el bolsillo del padre de Bengie Molina cuando murió de un infarto cardiaco en el terreno surcado de Liga Infantil en su barrio de Puerto Rico. Ellas sirven como guías temáticas en la hermosa memoria de Molina sobre su padre, quien usó también el béisbol para enseñarles a sus tres hijos los principios de lealtad, humildad, valentía y el verdadero significado del éxito.

Bengie y sus dos hermanos—José y Yadier, quien fue seleccionado seis veces para el juego Todos Estrellas—se convirtieron en famosos receptores en las Grandes Ligas y entre los tres han sido parte de seis equipos ganadores de Series Mundiales. Solamente los hermanos DiMaggio podrían compararse con los Molina como los más logrados hermanos en la historia del béisbol.

Bengie era el que menos posibilidades tenía de llegar a las mayores. Era demasiado lento, demasiado sensible y demasiado pequeño. Pero ávido de ganarse el respeto de su querido padre, Bengie soportó fracaso tras fracaso hasta que un día logró alzar un trofeo de Serie Mundial en una casa club empapada en champán. Todo el tiempo pensó que estaba realizando el sueño glorioso de béisbol de su padre, sólo para descubrir que no había sido ese el sueño de su padre.

Escrito con el poder emocional de obras clásicas sobre deportes, como Field of Dreams y Friday Night Lights, Molina es una historia de amor entre un formidable y a la vez imperfecto padre y un hijo que, al desenterrar respuestas sobre la vida de su padre, logra comprender las suyas propias.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Información

Categoría

Ciencias socialesCategoría

Biografías de ciencias socialesCUARTA PARTE

CUANDO ENTRÉ AL estacionamiento del Estadio Tempe Diablo en Tempe, Arizona, para comenzar el entrenamiento de primavera, mi vista fue directamente hacia la gigantesca, ancha letra A en el techo. Me encantaba esa letra A. La primera vez que la vi, me recordó un poco a la Estatua de la Libertad porque era un símbolo, al menos para mí, de haber llegado a un nuevo mundo. Recuerdo familiares míos de Puerto Rico que se habían mudado a Nueva York diciendo que se sentían como si quisieran a su nueva ciudad más que la gente que había nacido allí. El béisbol profesional era aún un nuevo mundo para mí y sentía el amor de un inmigrante hacia todo lo relacionado con ese deporte. Me encantaba el complejo de entrenamiento de los Ángeles, los muros de ladrillos del estadio, el uniforme con mi nombre cosido en la espalda, los escarpados cerrillos más allá de la cerca del jardín izquierdo. Me encantaba el momento del primer día cada primavera cuando caminaba de la casa club al oscuro pasillo subterráneo que emergía bajo la luz brillante de la mañana en primera base. Si yo fuera un poeta, tal vez habría escrito algo de cómo el invierno le da paso a la primavera, la oscuridad se abre a la luz. Como jugador de béisbol, el terreno era símbolo suficiente. Ni una huella en la tierra, ni un terrón en la hierba. Uno sentía que te estaba esperando para que tú dejaras allí tu propia marca.

Todd Greene estaba en el campamento. Y Walbeck y Hemphill también, todos nosotros tras la misma posición. Sin embargo, Terry Collins se había ido. Mike Scioscia —un ex receptor de cuarenta y dos años de edad— había recibido su primera oportunidad de dirigir un equipo. Él trajo inmediatamente un tono nuevo a las reuniones del equipo por la mañana, donde además de hablar de béisbol, le asignaba a los jugadores tareas locas. Envió a varios jugadores latinos a cenar con un joven lanzador estadounidense procedente de lo más profundo del sur de Estados Unidos. A ninguno se le permitió hablar su lengua nativa. Lloramos de la risa al día siguiente cuando nos contaron ambas partes de la macarrónica conversación. Otro día envió a jugadores a que reportaran sobre un festival local de avestruces. En la reunión del equipo la mañana siguiente, de pronto un avestruz entró galopando a la casa club, lanzándonos a todos a buscar protección. Ramón Ortiz, con ojos de asombro, se sumergió en su vestidor. “Miren el pollo grande!” Otro día, Scioscia se apareció con dos profesores de matemáticas de la Universidad Estatal de Arizona, quienes procedieron a obligar al lanzador John Lackey a repetir un examen de algebra que había suspendido allí nueve años antes. En las reuniones de Scioscia se podía contar con dos cosas: Aprendías algo y te reías a carcajadas.

En los juegos, sin embargo, Scioscia era como un operativo midiendo su blanco, considerando variables, observando patrones, anticipando movidas y contramovidas. Aprovechaba la menor oportunidad para obtener la ventaja. Jugaba para ganar cada inning de cada juego, incluyendo los juegos de exhibición de la primavera. Todos sabíamos que no teníamos el talento para competir contra los equipos que encabezaban la liga. Pero aparentemente nadie le había informado a Scioscia. Me recordaba a Pai dirigiendo a Los Pobres.

Cuando quedaba una semana de campamento, Scioscia me llamó a su oficina.

—Siéntate.

Yo había estado en esa silla antes. Conocía la rutina. Me estaba enviando a las menores.

—Quiero ser muy honesto contigo —dijo—. No tienes que preocuparte por nada. Eres parte del equipo. Creemos que puedes hacer tu trabajo.

Yo estaba paralizado. El campamento no había terminado y me estaban dando la posición. Mi nombre aparecía en la alineación del Día Inaugural. No como suplente o llamado en septiembre o en un rol desechable.

—Quiero que entiendas algo —dijo—. La razón por la que estás aquí es por tu trabajo defensivo. La manera en que manejas a tus lanzadores. Quiero que cuides a estos tipos como si fueran tu propia familia.

Gracias —dije finalmente poniéndome de pie para estrechar su mano—. No lo voy a decepcionar. Voy a cuidar bien a esos muchachos.

—Yo sé que sí.

Era temprano por la mañana, una hora antes de las prácticas. Entré al terreno vacío en mis zapatillas de baño. Todos aquellos años. Los viajes en ómnibus de Cedar Rapids a Peoria, de Midland a Shreveport. Los limpiaparabrisas rotos del Nova. Las docenas de pruebas falladas. Las barras con latas de galletas. El Caballo Loco. Los spikes colgando del cable de teléfono. El oscuro bullpen de Mayaguez. Y, por supuesto, todas aquellas tardes con Pai en el terreno frente a nuestra casa.

Lo llamé esa tarde cuando regresé al hotel.

—Estoy en el equipo.

—¿Cuál equipo?

Pensó que le hablaba de uno de los equipos de las menores.

—En la alineación del Día Inaugural, Pai.

—¿De verdad? —Se rió—. ¿El Día Inaugural? Ay, mi hijo. Qué contento estoy por ti.

—Gracias por todo, Pai.

Mai agarró el teléfono y gritó de alegría. Entonces puso a Pai otra vez.

—No desperdicies esta oportunidad.

¿Cómo? Después de todo lo que había pasado para llegar hasta aquí? ¿Pensaba él de verdad que yo iba a echarlo todo a perder ahora?

Llamé a Cheo al hotel de los Cachorros en Mesa para darle la noticia. Más tarde, cuando Cheo y yo salimos a nuestra usual cena en Panda Express en el centro comercial, todavía pensaba en el comentario de Pai sobre no desperdiciar mi oportunidad. Tal vez su advertencia no estaba tanto dirigida a mí como a su propia persona en su juventud.

Cuando terminó el campamento, Todd Greene fue enviado a la Triple A. Fui nombrado receptor abridor.

Después de empacar mi vestidor, repartí propinas a los asistentes.

EL EQUIPO DE los Ángeles era un desastre. Cada semana bajábamos de posición. Pero todos los días veníamos al estadio totalmente convencidos de que íbamos a darle un giro completo a la temporada. Las reuniones de Scioscia con el equipo y las tareas locas del entrenamiento de primavera estaban dando frutos. Nuestros chistes internos y anécdotas tenían el efecto de unirnos como familia. Nos recordaban que estábamos en esto juntos. Nosotros contra el mundo.

Scioscia continuó con los mismos temas del entrenamiento de primavera: Jueguen con inteligencia, jueguen duro, estén atentos a todo, trabajen más que su contrario, piensen más en el nombre que está en el frente de la camisa que en el que está en la espalda. Y ganen el juego de hoy.

Jugaba como receptor casi todos los días y aprendía los matices de cada lanzador. Con el nervioso y locuaz Ramón Ortiz, tenía yo que ser fuerte y brusco; de lo contrario, no me prestaba atención. Con Scott Schoeneweis, me portaba más gentilmente; una patadita en el trasero bastaba para que se agitara. Hablaba con Jarrod Washburn más como un amigo. Con Tim Belcher, un veterano y aspirante al premio Cy Young, yo sólo escuchaba; él sabía lo que quería. Lo más importante, me recordaba Scioscia a menudo, era crear confianza y respeto. Uno quiere que su lanzador sepa que uno ha hecho su tarea, que sabe cuáles lanzadores son excelentes y cuáles no. Un lanzador tiene que tener absoluta confianza en lo que uno le pide. No puede dejar que sus lanzamientos se queden a medias. La duda es fatal.

Recuerdo un juego en que guiaba a un errático lanzador de veintidós años en los primeros innings. Pelotazos de foul consecutivos me golpearon los dedos y se me entumeció la mano, lo cual me produjo un dolor muy molesto, como cuando pones algo caliente en manos heladas. Entonces se me hinchó y se me endureció la mano. Pero no iba a salir del juego. La concentración y la confianza del chico podrían quebrase si tuviera que cambiar súbitamente hacia otro receptor. Con la mano hecha un globo, bateé un jonrón para ganar el juego. Después, en la casa club, me había convertido en una desastrosa acumulación de sudor y moratones, pero era la mejor de todas las acumulaciones de sudor y moratones. Disfrutaba el mejor de los sentimientos porque sabía que había dado todo lo que tenía. Había hecho el máximo esfuerzo. Los periódicos del día siguiente destacaron mi jonrón. Poco sabían que el jonrón había contribuido menos al triunfo que mi trabajo detrás de home.

Scioscia era un talentoso maestro que seguía los pasos de la señora El-Khayyat, Bill Lachemann, Sal Fasano y, desde luego, Pai. Me llamaba a su oficina para preguntarme por qué yo había pedido un lanzamiento en vez de otro. Me señalaba defectos en mi manera de pensar. Cuando el juego está en sus finales, me dijo, no le des al bateador nada que esté en su zona de confort, aunque pienses que estás actuando con mayor inteligencia que él. Ve con el mejor lanzamiento de tu lanzador. Respeta los puntos fuertes del bateador. Respeta los puntos fuertes de tu lanzador.

Los días que no jugaba, observaba el juego con detenimiento, como lo hacía con Sal. Un día, jugando contra los Azulejos de Toronto, noté un patrón en uno de sus jugadores, Carlos Delgado. Cuando estaba en base, alternaba entre adelantar mucho hacia la próxima base y adelantar poco. Al día siguiente, yo estaba de receptor y Delgado estaba en la segunda base. Esperé hasta que sabía que iba a adelantar mucho y pedí medio lanzamiento afuera, lo suficiente afuera para que el bateador no le tirara y me fuera fácil a mí recibir el lanzamiento y tirar a segunda. Disparé una bala a segunda y saqué a Delgado. Fin del inning. Al día siguiente, volví a sacar a Delgado en segunda cuando, después de un tiro a home desde los jardines, trató de extender su sencillo a doble.

Mi defensiva estaba llamando la atención. “¿Han encontrado los Ángeles un receptor?” preguntaba un artículo en el periódico. Me describían en otro artículo como “el poderoso novato que corre como un camión de comida y juega como un Porsche”. No había duda de que me había vuelto más lento desde que me cambié a receptor. Todas esas cuclillas y jorobas. Me había vuelto más ancho, aunque en realidad no pesaba mucho más que cuando estaba en el colegio universitario.

JAMIE TRABAJABA PARA el equipo de televisión en aproximadamente la mitad de los juegos en nuestro propio terreno. Tenía que encontrar una manera de conocerla. En las prácticas de bateo un día, la vi en el banco conversando con Kenny Higdon. Había llegado mi oportunidad. Bajé ruidosamente los escalones a buscar un bate que no necesitaba. La miré a los ojos cuando me acercaba. Asentí con la cabeza al pasar junto a ella, tomé un bate de la batera y volví a subir los escalones ruidosamente hacia el terreno.

Durante nuestra próxima serie casi tropecé con Jamie en el pasillo afuera de la casa club.

Sentí que el rostro me ardía.

—¡Hola! —dije.

¿De verdad? pensé. ¿Hola, así en español?

—¿Cómo te va? —dijo ella en inglés.

—¿Cómo te va? —respondí yo como una cotorra.

—¡Bien!

No se me ocurrió nada más que decir. Ella sonreía, esperando.

—Okay —dijo finalmente—. Buena suerte hoy.

No exactamente lo que yo había visualizado.

Yo había imaginado escenas en las que ella y yo pudiéramos estar juntos. Era infantil, una manera de pensar mágica. Aunque no hubiera estado casado, no tenía el menor chance con ella. Yo no era nada a la vista y obviamente tampoco era un conversador. Ella tenía la belleza de una actriz. Sin embargo, había algo en ella que me hacía sentir como si la conociera. Tal vez fuera verdad que había una persona perfecta para cada uno y que con las probabilidades de una en mil millones tendría la suerte suficiente para encontrarla. Comencé a pensar en ella como mi perla negra. Era bastante raro que un buzo encontrara una perla blanca. Encontrar una perla negra sería como un beso de Dios.

Insistí con José Tolentino en que me consiguiera su número de teléfono. José era un locutor de los Ángeles que trasmitía en español. A menudo lo veía hablando con ella.

—Lo siento, B-Mo —me dijo—. Ella no sale con atletas. No sale con tipos casados. No sale con tipos con hijos. Así que estás de 3-0.

Yo sólo quería llegar a conocerla mejor, le dije. Ella me parecía increíble.

—Eso no va a suceder.

—Pregúntale.

—No está interesada —dijo.

—Pregúntale otra vez.

Le seguí insistiendo durante semanas hasta que una noche sonó el teléfono de mi habitación en el hotel de Baltimore.

—Oye, habla Jamie. Tienes cinco minutos para decirme qué cosa es tan importante que no me la puedas decir en el terreno.

No reconocí la voz.

—Perdón, ¿quién habla?

—Es Jamie de KCAL. José me dijo que te llamara y te sacara de tu miseria.

—¿Mi Jamie? ¿Mi Perla Negra?

—¿Perla negra?

Le conté lo raras que son las perlas negras y cómo ella se había convertido en mi Perla Negra. Tan pronto como se me escaparon esas palabras supe que sonaban cursi y como una locura.

Jamie se rió.

—Tú ni siquiera me conoces.

—Siento como si te conociera.

Pero su historia no era nada de lo que yo esperaba. Era parecida a la mía. Me contó que se había criado en una isla también, un sitio llamado Whidbey Island en Washington State, y que su familia no tenía mucho dinero tampoco. Siempre le gustaron los deportes. Grababa los juegos en ESPN y los veía cuando sus padres se acostaban. Tenía doce años cuando vio a una mujer trabajando como reportera de deportes en televisión y supo que eso era lo que quería ser. Hizo un mapa ese día de todos los alojamientos con desayuno dentro de diez millas de su casa y solicitó empleo como sirvienta para ganar dinero para sus estudios universitarios. Cuando tenía quince años, ya era administradora de uno de los alojamientos con desayuno. Y a los dieciséis lanzó su propio negocio de limpiar casas.

Le conté de mi esposa y dos hijas, de Dorado y de Mai y Pai y mis hermanos. Del terreno frente a mi casa con la cerca detrás del home y los postes de luces y las matas de tamarindo. Del ejercicio de halar una llanta en la arena y de levantar pesas hechas en casa.

Me dijo que se había graduado de la Universidad Estatal de Washington, había trabajado freelance para ESPN, ABC y Fox y había logrado un empleo en la KCAL como productora asociada y administradora de escena para los juegos de los Ángeles. Había sido nominada para un Emmy a la edad de veintidós años. Me contó sobre el consejo que recibió en sus inicios de la presentadora de ESPN Robin Roberts.

—En esta industria —le había dicho Roberts—, nunca puedes ponerte en una situación en la que alguien pueda malentender qué clase de persona eres. Demora una eternidad crear una reputación y sólo cinco segundos perderla. Y tu reputación lo es todo en esta industria, especialmente para las mujeres.

Jamie explicó que ésa era la razón por la que no salía con atletas.

Le dije que yo no esperaba salir con ella. Pero acababa de tener la mejor conversación de mi vida. Nunca había hablado tanto y tan fácilmente...

Índice

- Página de tapa

- Dedicación

- Epígrafe

- Prólogo

- Primera Parte

- Segunda Parte

- Tercera Parte

- Cuarta Parte

- Quinta Parte

- Epílogo

- Fotografías

- Agradecimientos

- Acerca de los autores

- Derechos de autor

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Sí, puedes acceder a Molina de Bengie Molina,Joan Ryan en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Ciencias sociales y Biografías de ciencias sociales. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.