This is a test

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

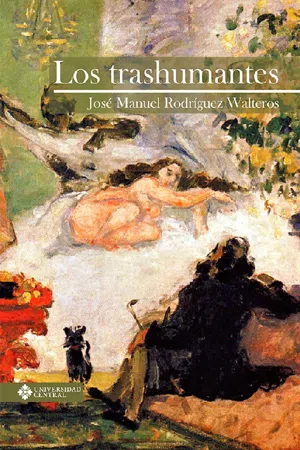

Los trashumantes

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

En América Latina todos somos una mezcla de sangres incalculables abonadas por el mundo. En las tierras blancas de la Patagonia, un día, hace mucho, coincidieron dos de esas sangres de origen dispar: un hombre que podía hablar con el viento, hijo de gitanos muertos por los nazis y de un sol de medianoche con figura de animal; una mujer tehuelche que sabía platicar con la lluvia y con el sol y que por su vientre les heredó a sus crías la savia original americana de su raíz indígena.

Preguntas frecuentes

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

Sí, puedes acceder a Los trashumantes de José Manuel Rodríguez Walteros en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Arte dramático. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

LiteraturaCategoría

Arte dramáticoLOS TRASHUMANTES

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ WALTEROS

Consejo Superior

Fernando Sánchez Torres (presidente)

Rafael Santos Calderón

Jaime Arias Ramírez

Jaime Posada Díaz

Carlos Alberto Hueza

(representante de los docentes)

Germán Ardila Suárez

(representante de los estudiantes)

Rector

Rafael Santos Calderón

Vicerrector académico

Luis Fernando Chaparro Osorio

Vicerrector administrativo y financiero

Nelson Gnecco Iglesias

Esta es una publicación del Departamento de Humanidades

y Letras de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte.

Gloria Alvarado (decana)

Isaías Peña Gutiérrez (director)

Los trashumantes

ISBN para ePub: 978-958-26-0226-0

Primera edición: 2015

© Autor: José Manuel Rodríguez Walteros

© Ediciones Universidad Central

Carrera 5 n.º 21-38. Bogotá, D. C., Colombia

PBX: 323 98 68, ext. 1556

Catalogación en la Publicación Universidad Central

Rodríguez Walteros, José Manuel, 1966-

Los trashumantes / José Manuel Rodríguez Walteros ; coordinación editorial Héctor Sanabria Rivera. -- Bogotá : Ediciones Universidad Central, 2015.

2 Megas

Premio Concurso Nacional de Novela Corta, 2014.

ISBN: 978-958-26-0226-0

1. Literatura colombiana – Siglo XXI 2. Novela colombiana – Siglo XXI 3. Autores colombianos – Siglo XXI I. Sanabria Rivera, Héctor, editor II. Universidad Central.

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Departamento de Humanidades y Letras

863.64 –dc23 PTBUC/RVP

Preparación editorial

Coordinación Editorial

Dirección: Héctor Sanabria Rivera

Coordinación editorial: Jorge Enrique Beltrán

Diagramación: Mónica Cabiativa Daza

Corrección de textos: Fernando Gaspar Dueñas

Imagen de cubierta: Paul Cézanne (1839-1906), Una Olympia moderna, 1873-1874.

Óleo sobre lienzo, alt. 46 anch. 55 cm. Musée d’Orsay.

Editado en Colombia - Published in Colombia

Prohibida la reproducción o transformación total o parcial de este material por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Contenido

Prólogo

Magdalena

Andresito

Manchazul

Con cariño para mi sobrino

Andrés Rodríguez

Prólogo

Recuerdo la tarde en que conocí a José Manuel Rodríguez Walteros, en la vieja sede de la Universidad Externado de Colombia, en el barrio Santa Fe, en Bogotá, por allá a comienzos de la década de los ochenta. Venía de pertenecer al Taller de Escritores que había dirigido mi hermano Joaquín Peña y quería ingresar al que yo había fundado en la Universidad Central a mediados de 1981. En aquella época, lo tuve durante un año compartiendo las lecturas y los escritos de todo el grupo. Desde entonces no le he perdido la pista.

Su viaje a Los Ángeles en 1989 no nos permitiría volver a vernos durante muchos años, pero sus cuentos, sobre todo sus cuentos, nos permitirían permanecer en contacto continuo hasta hoy. Estos últimos –esa peculiar forma de decir, de ver, de narrar las cosas con una impronta tan personal– no me dejaron olvidar a ese muchacho de los años ochenta, cuya leyenda pasaba por decir que era un experto en el mundo de los gitanos de Bogotá. Esos cuentos aparecerían poco a poco, sin afanes, sin pausas, con la paciencia y la pasión de quien sabe que solo la escritura lo puede salvar (lo que ya es una condena). Así, aparecieron sus libros No más canciones para los muchachos muertos, con el cual ratificó su inmensa capacidad para atrapar atmósferas y reproducir conflictos humanos aún inexplorados por entonces, y Los cantos de la noche son los cantos del East LA, ambos libros premiados con Letras de Oro para escritores hispanos en Estados Unidos. No recuerdo con exactitud cuando, pero pocos años después, como jurado del Premio Casa de las Américas, de Cuba, leería su tercer libro, Los mensajes del descifrador.

Sus reconocimientos llegaron a otros países como Argentina, México, Venezuela y Francia. Pero solamente ahora es cuando José Manuel Rodríguez Walteros, tantos años después de pasar por el entonces naciente Taller de Escritores de la Universidad Central –TEUC–, recibe en grande –porque lo ha ganado en franca lid, como se decía en el siglo pasado, en el Concurso Nacional de Novela Corta 2014 de la Universidad Central– el reconocimiento de su TEUC, de sus habitantes de la calle, del país al que pocas veces vuelve y de este fundador de ilusiones que jamás ha olvidado la sonrisa secreta de aquel muchacho que conoció en uno de esos barrios bogotanos que –futuro vuelto triste presente– él recrearía en los cuentos de sus libros posteriores. Por supuesto, me refiero a este hermoso y peligroso libro, Los trashumantes.

isaías peña gutiérrez

Director

Departamento de Humanidades y Letras

Universidad Central

Magdalena

Hoy la Bogotá del viento sin los trashumantes es un desierto insondable y extranjero al que apenas, de vez en cuando, le da color una que otra patrulla enceguecida y rastreadora y uno que otro carancho rezagado. Los Amutuy, entre otros nombres ese creo era su preferido, llegaron al barrio un veintiuno de agosto de hace treinta y cinco años con un camión Federal perdido de época. Con un estruendo de toros por la pradera arribaron y con un estruendo similar se fueron hoy, dejando a su espalda un ramillete de adioses y de ojos asustados que temen las carreras y los golpes en la puerta de las autoridades con su catarata de preguntas sin respuesta que asolan Bogotá desde el día de la fallida o inventada toma rebelde que todo lo pudrió. “La gente que se nos queda adentro nunca debe morir ni decirnos adiós”, susurra mi madre, pegada al cristal y lloriqueando como una adolescente, igual que lloriqueaba de susto cuando, en ese entonces, llegaron los trashumantes a lo que a la sazón se conocía simplemente como el barrio. Ella no comprende que, gracias a Andresito, el trashumante, yo estoy rota por dentro, abandonada a la deriva sin faro y sin remedio y llorando también. Barrio era mucho decirle al potrero desprolijo que nos habían vendido subdividido en lotes sin luz y sin alcantarillado. Padre, quitándole centavos a la cerveza, también mi tío y los demás vecinos que ya hoy han envejecido a la par de sus casas, pudieron apenas comprar un terreno en los entonces extramuros de la capital para evadir la renta sumando mil esfuerzos. Su estrato no daba para más. Algunos han muerto. Los hombres se convierten en polvo y en paja molida y se van al olvido, eso me lo enseñó Andresito, el Amutuy menor, antes de que él y su familia se fueran a otros rumbos, antes de que el águila blanca de nuestro amor se convirtiera en un cuervo de abandono, antes de la tortura y del encono que padecimos el uno junto al otro, incluido su estrambótico tío el Manchazul, y que mató de plano lo que él sentía por mí. Su nombre público, Andresito, escondía el catapúltico nombre que en la intimidad de su hogar y solo para ser usado entre ellos le legó su padre, el trashumante mayor, el eterno hijo de Florka la lovari y de los barracones de Jasenovac. Las leyes del país, escritas en la piedra, prohibían bautizar entonces con un nombre no inscrito en las sagradas escrituras a cualquier criatura que naciera bajo este cielo tricolor, y a esto se atenían los ciudadanos inermes y asombrados. “Llámame como quieras, el nombre nada nombra”, decía siempre sarcástico y sabiondo Andresito, llevándose con él mis ganas de ser suya. “Tuya y del universo”, le musitaba a su sombra, que sin mirar atrás se perdía portón adentro en la casa sinuosa de los trashumantes, satisfecho de burlarse de mí planteándome interrogantes insolubles. Joschka, el papá trashumante, Roxanna, la mamá, tres hijos, Nahuel, Acecentli, Andresito, y un par de tíos que de vez en cuando nos vomitaba el alba y que venían a quedarse temporadas enteras eran los personajes que, a contravía del orden, le daban colorido al barrio con sus acciones extravagantes. Aclaro que el barrio se llama hoy San Cristóbal de los Laureles y tiene un par de iglesias, un parque con sus respectivos alucinados, un centro comercial, una zona lumpen, que va de avenida a avenida, y tiene, Dios nos libre, una noche poblada de atracadores, proxenetas, celadores, limpiaventanas y mujeres que, entre las penumbras y los entreveros de los trasnochadores, suelen venderle amor y consuelo por unos cuantos pesos moneda nacional al mejor postor. Los muros pintarrajeados de odio y los escuadrones de limpieza, igual que las montañas de basura, también son patrimonio indivisible del paisaje. El nuestro, bien podría haber sido un típico barrio de una típica ciudad sitiada por el hambre, los cerros y la necesidad, sin otra novedad que sus arquetípicos dibujos en la acera para las navidades, sino hubiera sido por los trashumantes. Ellos nos daban lustre con sus vuelos bajos, con las peloteras que dos por tres ponían de cabeza al universo y con su observar en lontananza, como si esperaran que alguien bajara del cielo, amén de las premoniciones que, de vez en cuando, se sacaban de debajo de la manga para cambiar el curso de la historia. El papá trashumante, Joschka, el lovari, que venía de muy lejos, de más allá del mar, de más allá de todo, allí donde el diablo se larga a llorar de tristeza y de soledad, solía sentarse frente a un cigarro a platicar con el viento. Si fuera una metáfora, estaría bien, pero, no, era una realidad. Los vientos platicaban con él tal como lo hacían en la antigüedad, eso decía Andresito, cuando solo montañas y gigantes habitaban el mundo. El trashumante mayor tenía todos los nombres y todos los estados de ánimo. A veces, en plena ebullición, era un volcán que saludaba afable a cada uno de los habitantes de estas calles. A veces era un árbol que anda. A veces era un fuego que todo lo encendía. Pero también, valga la aclaración, a veces semejaba ser una roca, una helada piedra venida de otros mundos que nos contemplaba con un odio de madrugadas rotas, de antorchas encendidas desde su silencio milenario. Peleado con la moda, Joschka, el lovari, igual reparaba una moto que un camión, levantaba una pared o construía una mesa. “Mis abuelos volaban de castillo en castillo en Transilvania”, bromista decía somnoliento en ancas de un buen vino y frente al conejo que, eufóricos, le aventaron los aztecas para apagar el sol nocturno de su rostro visible a la luna llena de la Bogotá en sueños. Joschka hablaba entrecortado y entre sus inacabables historias siempre terminaba remontándose a los hornos crematorios de la Segunda Guerra Mundial, al humo, al inclemente olor a carne quemada que se le metió adentro hasta el recuerdo en un execrable sitio que hoy no existe. “Tan solo en su memoria existen las cámaras de gas y el rastrillar de pasos, la no esperanza de una mujer llamada Florka, que es mi abuela —me cuchicheaba Andresito— y los ojos abiertos como platos de los muertos andantes y vestidos de andrajos a rayas y mal calzados en su marcha forzada por los campos helados de una Europa brutal”. Andresito decía que los recuerdos son una inutilidad estorbosa, que solo existe el presente eterno y que darle manija a esta maleta que llevamos siempre a cuestas repleta de voces y momentos es cosa de zafados. En privado yo llamaba a Andresito “trashumante mío”, y él se reía dejándose querer. “Las mujeres cuando mueren se nos quedan aquí”, decía. Afirmaba que él podía ver a todas las mujeres muertas, a las viejas, a las jóvenes, a las asesinadas, a las vacías de amor, a todas las podía ver rondando por las calles de la Bogotá dormida. Andresito decía “yo puedo ver lo que nadie más ve”. En esas lejanas épocas del nacimiento del barrio, bajo su propio riesgo los policías, procurando evitar una sublevación del populacho, dejaron entrar a los futuros pobladores, escrituras en mano, al terreno baldío. “Aquí estará una calle, aquí, la otra, esta será tu casa, esta, la mía, este, el parque, por aquí, la avenida”, y así, más por deseo, intuición o necesidad que por conocimiento pleno de lo que será cuando se pueda, es que los vecinos, mi padre y mi madre estaban entonces recién casados y dispuestos a todo, levantaron un incipiente plano y erigieron los límites del barrio San Cristóbal, lejos del sur nefasto, sinónimo de la pobreza y la degradación de la ciudad. Cuatro palos esquineros y una cinta enmarcaron cada lote. “Allí estará la calle cuando la pavimenten los inútiles tragamonedas empleados de Obras Públicas, allí, un andén de mármol, un garaje para el coche y una ventana que domine el paisaje cuando pare la lluvia”, que como una maldición nunca paró. A ese laberíntico horizonte sin muros es a donde un veintiuno de agosto del setenta y cinco, la fecha es imborrable, llegó traqueteando como un tren asmático el camión Federal, ellos lo llamaban Federico, año cuarenta y siete y ocho en v, que traía a los trashumantes con todo su cortejo a nuestra vida. Esta historia la he escuchado incontables veces, hechos más hechos menos, pertenece a la vox populi del barrio. “Mi vientre despoblado habla y por él hablan los que ya se marcharon”, digo como una muerta más en vida de las que persiguen a Andresito. No quiero que la ciudad olvide que una vez vinieron de muy lejos los trashumantes, los Amutuy, los inmortales, a descansar de su carrera de siglos que ahora han emprendido de nuevo con más bríos y con nuevas heridas llevándose uno de ellos más de la mitad de lo que siempre fui. La mamá trashumante era una alta palmera trigueña peinadita de flores de su tierra natal. Yaoyines y calafates. Proveniente de las tierras blancas y argentinas de la Patagonia, ella sabía platicar con la lluvia y el sol, nunca con el viento, ese pertenece a los hombres trashumantes. Lejos de toda la barahúnda filial que la rodeaba, yo la recuerdo seria en la ventana. Diligente en la tarde con levantar la vista, con olfatear los susurros que venían desde el sur del continente vaticinaba un aguacero fuerte. “Venimos huyendo desde la tierra de mis abuelos tehuelches”, decía a veces. “Venimos de las tormentas, de la sudestada que se lo llevó todo”, y se metía dentro de sí misma en el silencio y suspiraba sentada bajo el cielo yehuel entonando un kaani, un indígena canto inmemorial con el que la arrullaban siempre frente a Chaltén, la montaña matrona, sus abuelos tehuelches, la gente del sur. A diferencia del padre trashumante, la mamá trashumante, para todos nosotros, Roxanna de los ojos abiertos, provenía de una tierra que es madre, proveedora y narradora de historias para sus hijos, y por su vientre les heredó a sus crías la savia original americana de su raíz indígena. Su familia era de la provincia de Chubut, muy cerca del Amutuy Quimey, lago también llamado el cielo caído, y provenía de una araucaria cuyas hojas y frutos entresacó el ventisquero, y en su corazón palpitaba indómito un enorme piñón. “Roxanna —gritaba la lluvia del sur— no dejes sola tu tierra, llévate a todos tus muertos”, pero Roxanna, aterrorizada y rota por dentro, estaba acorralada, al igual que estuvieron los abuelos de sus abuelos y sus padres muchos años atrás cuando, hartos de tanta rabia y tanta destrucción, se echaron al hombro su casa dejando atrás el amparo y la seguridad que les daba Chaltén y sus nieves eternas para caer consumidos por la nostalgia y el abandono, lejos de su gente y de su ombligo enterrado allá, en Maitén, entre los fríos de la ciudad de Córdoba. El abuelo materno de Andresito, el desaparecido, aún se consume en la hoguera de los que no tienen una tumba ni un certificado de está muerto, y su madre abuela, de cabellos interminables tan iguales a los de Acecentli, pereció con el corazón tostado en la picana de los represores. El eco de los sables todo se lo devoró con su estruendo de tanquetas y de tiros al aire contra los aonikenk o tehuelches, en la siempre doliente e imperecedera conquista del desierto, ahora extendida a todo el territorio nacional argentino. “La sudestada me mordía las espaldas y nosotros corríamos perseguidos de cerca por la tétrica Alianza Anticomunista Argentina, que en el brujo López Rega encarnaba la bandera dejada a media asta por el general de Rosas. Hermanos, primos, todos los familiares de Roxanna fueron arrastrados al olvido, todos fueron chupados por diferentes, por no ser de este mundo, por ser representantes del origen y habitar una rica tierra ya vendida”, decía siempre Andresito al hablar de la familia de su madre, desterrada para siempre del gran desierto blanco de la Patagonia rumbo al tumulto y a la conflagración de General Paz y sus calles pendientes y enmarañadas, al noroeste de la ciudad de Córdoba. Hoy pocos, o casi nadie, hablan de la sudestada que lo devoró todo. Una gran parte de América padece de una amnesia inmemorial. Lo que más recuerdo de Roxanna del amanecer es una canción que mañana, tarde y noche cantaba mientras barría la casa. “Está apunando allá entre los piqueteros”, decía indescifrable sentada mirando siempre al sur del atardecer. Envuelta en un poncho, el mismo que alguna vez usó Lautaro para aguantar la furia del pampero, solía sentarse en silencio a ver morir el sol. El día que cumplí yo mis ocho años me llamó con un gesto. Recuerdo que, como siempre, llovía sobre Bogotá. Nadie estaba en el mundo, solo nosotras, Roxanna de los abrazos y yo. Despacio arregló mis cabellos y, con mi mano en la suya, su voz enrevesada balbuceó la lengua de sus abuelos para ordenarle a la lluvia que se fuera a otros rumbos. Traviesas y sonrientes, ella, la montaña que se yergue en la nieve, la mujer gigante, y yo vimos como la lluvia atolondrada se perdía setenta y dos arriba, rumbo a los barrios ricos, obedeciendo sus designios. Ese fue mi regalo de cumpleaños: una tarde de sol para jugar en el patio, para romper a golpes la piñata mientras Bogotá entera empezaba a desangrarse de a pocos. El papá trashumante, o trashumante mayor, como lo conocían, con una diligencia cansada trepó, ese veintiuno de agosto lejano en el tiempo, el Federico hacia la tierra que había llegado a él gracias a la carambola absurda de las causas y de las circunstancias más propicias y que quedaba colindante con la nuestra el día de su llegada a nuestro presente. El recorrer el mundo siempre te enseña a no confiar en una mano extendida ni en una sonrisa sin esperar el cuchillo en la espalda. El trashumante mayor era de esos. Desconfiado por naturaleza, Joschka, el lovari, pagaba al contado cada segundo de amistad para no deberle nada a nadie. “Los hornos encendidos y a tambor batiente y el olor dolorido de todos nuestros muertos convertidos en ceniza son un paisaje que no debe olvidarse por nada en esta tierra”, decía. Él los recordaba siempre. Riéndose, llorando, quebrándose como una espiga al viento sobre el cuerpo de su esposa de las piernas abiertas, nunca pudo olvidar el gris oscuro de los muros, de los adioses, de los rostros contrahechos por el hambre y el miedo que acompañaron sus pasos de niño por la Europa en guerra. “Viszontlátásra, mugi fiu”, le susurró la húngara Florka, su madre, camino del olvido y despidiéndose hasta tiempos mejores, mientras era llevada a empujones por los secuaces incondicionales, y cientos de veces más brutales que los SS, y eso es mucho decir, Ustacha y por los enormes perros concienzudamente entrenados para matar, al interior de la barraca D, la barraca antesala del despiojamiento y de la muerte en Jasenovac. El trashumante mayor, diciéndole adiós a Florka, se despidió del último lazo que lo ligaba a la familia y se quedó en silencio, él que tanto platicaba entre dientes con Mihaly Boros, su portentoso padre de los cabellos cortados casi al rape y de los hombros endurecidos por lidiar con la carga del trabajo regresando cansino, pero aún con las fuerzas suficientes para aventarlo al cielo un par de veces. Desde ese instante en adelante estaría solo. Sus abuelos maternos, los padres de su madre, Tamás y Angyalka, eran madera que se echó a correr cuando aún la tierra estaba caliente y nada tenía nombre colinas abajo hasta llegar a la entonces naciente ciudad de Miskolc, en la distante Hungría, donde, a golpes de uña y de caderazos telúricos, fabricaron despacio a Florka y sus hermanos en silencio para no llamar la atención de los vecinos. “Trashumantes, váyanse para otros rumbos”, les gritaban las voces rabiosas que se asomaban al borde del camino entre la nieve y el viento, en las forzadas marchas de la muerte, a Florka, a Joschka, el trashumante mayor, y a los demás capturados a saco en la Europa oriental, en los cuarenta de un siglo y de un continente, con la espada desenvainada que a todos les arrancó la cabeza y les cosió una estrella marrón de seis puntas en el pecho para marcarlos como a reses sentenciadas al horno, los laboratorios o los trabajos forzados por ser quienes eran o por representar lo prohibido. Los cantos y las danzas con las que algunas veces Joschka, el inmortal, alegró al barrio tenían un toque a fresa, a pera de Cracovia, a los labios humedecidos de la niña contrabandista que conoció el trashumante mayor en una cloaca del gueto de Varsovia, donde prisionero, después del asesinato de su madre, estuvo de paso. “Nunca digas que esta senda es la final, acero y plomo cubre un cielo celestial”, cantaba la niña sacudida por el viento, que venía suelto de bridas bordeando la Nalewki, y en la cloaca él cantaba también, “nuestra hora tan soñada llegará, redoblará nuestro cantar, ¡henos acá!”. Así cantaban las gargantas humilladas que se negaban a morir, y él cantaba también desde la eternidad de los vencidos. La recuerda de lejos, la recuerda zangoloteada al viento, la recuerda manoseada por las risas sedientas de los asesinos mientras sus piernas pedían piso y aire fresco. No me borres del libro, musitaba moribunda Bárbara desde la eternidad de una foto que el mun...

Índice

- Contenido