![]()

VI

EL PRECIO DEL ENSANCHE

Eran las cinco de la mañana y Elisa oyó los cascos sobre la piedra. El despertar bullicioso de los pájaros se desplazó hacia las laderas. Antes se prolongaba su canto en las mañanas, ahora la industria los exiliaba, de a poco, con los sonidos del progreso. Cada tanto bajaba una porción el índice del silencio. La ciudad de calles cortas y vida encorvada hacia el río iniciaba una expansión infatigable.

Después, un minuto después de que Elisa los escuchara, una lluvia de cascos orquestados la hicieron voltear hacia atrás: vio una mula y sobre la mula un joven.

Pero eso sería después.

Antes la ropa empacada en el bolso, el beso tibio de una de sus hermanitas, la capa cubriéndole el rostro. Caminar diez calles. Después la hora en el reloj de la iglesia, el paso acelerado, la apertura del camino.

Después el sitio amplio y aún moribundo, que después sería el espacio apretujado esperando el tren: rostros deformados de la noche, mujeres que la confundieron con un señorito, mujeres al acecho como perros hambrientos soñando con el mordisco.

Lo que pasó después fue que sobre la mula vio a un joven. El joven parecía un sacerdote, pero no lo era. Parecía un sacerdote por el aire místico de su cuerpo largo. El tronco era en exceso flaco para su saco. Demasiado largo él, la mula era muy baja para sus piernas. Sí, ese era Carlos. Quién más con ese aire de adultez a los veintisiete años. “El cuerpo de jovencito debió haberlo tenido a los diez”, pensó mientras frotaba sus dedos delgados dentro del abrigo que la cubría. Había llegado, por fin, después de tantos meses.

Pensó en salir a su encuentro, pero no fue necesario. El joven hizo una seña con el rostro a un pequeño, bajó de la mula y la entregó enseguida al chico. Luego, giró en dirección a ella. “Siempre sé dónde estás, así cada día estés más escondida”, dijo, después de saludarla.

El arribo del tren suponía un acontecimiento, algunas personas estaban muy alegres: hombres alegres cargados de deseos. La máquina rodando en sus corazones cargados de futuro: el humo, el cemento, la máquina. Al fin el precio del ensanche: de las calles y del corazón.

Otras, en cambio, estaban muy tristes: madres que contenían apenas sus quejas: “¿cuándo volverás?, ¡cuándo, dime ya!, dijiste que muy pronto volverías y yo ya he envejecido de esperar”. Desilusiones por la distancia; jovencitos en derroche romántico: “¿cómo te digo el adiós?, la hora tal vez más triste, ya golpeó en mi corazón”. Hombres tristes atesorando el bien perdido desde la cantina, esa boca gritona de voces lunfardas: “mi viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal”.

Hombres tristes: peones como caballos de lomo quebrado.

Señoras tristes: apéndices de la esquina con los dientes curtidos.

Jovenzuelos tristes: de bulto al hombro y pantano hasta las rodillas.

—¿Es música del campo? –le dice ella, mientas se quita el abrigo y deja descubierta una cara pálida y alegre. El tren ha comenzado su marcha.

—No lo es –afirma él, estirando el brazo para sacarle de la espalda el resto del abrigo–. También es una copia de otro lugar, pero se inspira en el riel. ¿Has escuchado la letra de ese tango?,, dice: ... la piqueta fatal del progreso arrancó mil recuerdos queridos… Creo que es el mismo concepto. La carrilera viene del dolor de progresar, ya sabes que el tren se lleva lo que uno quiere. Creo que por eso es una música tan sentida.

—Seguro que el aguardiente no tiene nada que ver –le dice ella mientras le estira una cantimplora–. Es bueno creer que hay cosas realmente nuestras, alrededor todo se ha vuelto en un retazo largo de cachivaches extranjeros. Pero, esta es la vida real. ¿Le ves la cara? –Señala a un hombre adulto que empuja las cuerdas de un tiple–. Un hombre cantándole al amor que se deja y al camino que se abre. No, ¡es que esto es muy delicioso! Yo te agradezco mucho que me acompañes en este camino tan bonito. Sé que igual que yo, cada que subes en este tren sientes las mismas cosquillas en el estómago, sobre todo cuando llega el momento del túnel. ¿Te acuerdas cuánto tiempo llevábamos tratando de horadar la montaña?, con el pleno deseo de volcarnos al Magdalena, en esa esperanza enorme de pasar hasta el mar. A mí nunca deja de parecerme que ese paso de la quiebra es un alumbramiento desde el vientre de la tierra –Él le devuelve la cantimplora y la mira con atención–. Con el perdón de la Santa María, pero el hoyo de ese túnel es más hereje que cualquiera que yo pinte empelota.

Carlos sonrió de medio lado como era usual, lo había aprendido de su padre y este del suyo. Parecerse al padre era más una costumbre virulenta que una cuestión de genética. A veces, al verlo, Elisa recordaba aquel poema: “cuando un hombre se dirige a sus aguas finales, no muere su poética. Sus hijos heredan su forma de caminar, sus dientes caídos, una voz ronca, su nombre”. Desde muy pequeño, si es que algún día lo fue, adoptó, en una de sus últimas etapas cándidas, la figura silente de brazos cruzados, espalda encorvada y sonrisa torcida del padre. Mucho contribuyó su sonrisa a la idea que se hacían los otros de su personalidad: un hombre muy serio y somnoliento, en extremo tímido. Pocos gozaban de su ironía filosa y de su generosa compañía.

—Tú no pintas más que pecadoras –le respondió él y se encorvó sobre sus rodillas para sacar de una maleta pequeña, oculta bajo sus piernas, unas carreteras caqui que le entregó–. Para que conquistes otros paisajes. Va a ser un honor verte de nuevo en acción.

Los sonidos agridulces siguieron invadiendo el camino. De tanto en tanto, los ocupantes del vagón sacaban cantimploras de las ruanas para hacerlas circular entre amigos y desconocidos. La fiesta empezó a tornarse menos ambigua. Los trazos de dolor, que al inicio del viaje caracterizaban los rostros, se disolvieron en el anís, dejando mejillas sonrojadas. El curso del tren varió en la mente de sus ocupantes. La tierra se movió al ritmo asmático de la locomotora. De repente, el paisaje, en danza aguardentosa, se hizo mezcolanza de ruanas y trasnochos. Los pasajeros vieron las montañas correr hacia atrás, vieron nubes estirándose para rasgar los pinos, vieron acacias y una casita blanca que les dijo adiós. Una casita blanca: “colocada en la sierra cual copo de algodón, y en el alero pobre la inquieta golondrina”, pensaron: “tal vez alegre trina su plácida canción”.

Algunos prefirieron volver al presente de las canciones “carrileras”, recordar a la maldita vieja que se largó, y entonces, tal vez, eso podría servir como excusa para hacerle un guiño a la melancolía. Melancolía cambiada por bravura: “ella se fue muy lejos dejando aquí en mi alma un corazón herido marchito de ilusión, dile que vuelva pronto si no me ha olvidado, alondra de mi vida hazla pronto volver”. Después, vino la reverencia ante la boca del misterio. El túnel de la Quiebra se hizo certeza. Se trataba de una hendidura en una montaña a la que no se le podía ver la cúspide. Una cavidad pagana hecha por el hombre. Elisa hurgó en las caras ajenas, regocijándose ante la presencia de lo sagrado. El aire de misterio se incrementó entre los asistentes. La boca de la montaña, como una flecha clavada en el pecho, latía también en la respiración de cada hombre. Más rápido que el pensamiento, las sillas delanteras del vagón se diluyeron en una negrura que avanzó hasta cubrir todas las cosas y las personas.

El túnel se tragó el tren. Antes, unos minutos para rogar por la inminencia del miedo. “Santa María, que salgamos de’sta, permití que esta máquina pase rápido a la luz”. De pronto, la cercanía de la muerte y todo descarrilándose en el cerebro. La magia de presenciar el mito. Estar en medio de nada, ni de uno mismo: al tiempo dentro de todas las cosas.

El túnel perdió cualquier rastro de luz exterior al llegar al medio de la montaña. Todo se hizo silbido ahogado por la mano de la tierra. La luz temerosa de la locomotora insistía en señalar un futuro incierto. En crecimiento el aire estancado y la reverencia del silencio.

Cuando todo parecía no volver a la claridad, el invento vaporizado del hombre encontró la salida de la montaña. Elisa vio crecer de a poco la luz sobre las sillas, de igual manera en que antes lo hiciera la oscuridad. Pensó en la belleza de la luz y en la pérdida. “Qué voy a hacer cuando llegue la oscuridad a mi casa, cuando no tenga tiempo de marcharse”. Volvió a mirar los árboles que nacían ante el nuevo panorama. Todo, después de un cruce oscuro, es rememoración del nacimiento. Pensó en lo que significaba para su raza, parida de la tierra, romper la montaña. “Debe haber un cambio de visión. ¿En qué momento se les ocurriría transgredir la cuna y quebrar lo que Dios ha puesto en medio? ¡La ingeniería es hereje!, la mente del hombre y sus números gobernando a la madre tierra. Los hombres deberían entender en lo simbólico mucho más de lo que entienden en lo explícito”. Entonces miró a Carlos que repasaba las nuevas curvas de la carretera con ese aire desencantado que lo hacía tan llamativo.

—¡No claudiques!, prométeme que vas a seguir –le dijo ella, agarrándolo del brazo.

—Al final voy a quemarlos todos –le respondió él, sonriendo–. Vas a ver que, aunque lo intente, no voy a poder. Esta sociedad está muy cerrada. ¿Viste que hasta el maestro está teniendo dificultades por querer hacer las cosas como se debe? ¡No son más que unos mojigatos! Tú sabes que hace un tiempo estuve en Ecuador y ¿podrías aventurar qué encontré allí? Nada. No encuentro realmente una escuela nacionalista en ninguna parte. Estoy harto de las imitaciones de Europa, la tendencia a lo abstracto y esa misma línea que los une a todos como hijos sin pensamiento de un solo Dios. Cuando yo pinto, pienso en un arte para el pueblo, pero no a la manera de Europa, no bajo sus formas. Pintan con miedo, ¡pintan como monjas! ¿Sabes qué me he imaginado? He estado haciéndome ideas con la virgen María, una nuestra. Una virgen que se parezca a nosotros. O mejor que eso, una virgen de carne, atravesada por el violeta. ¿Qué tal una pecadora de las tuyas convertida en la madre de Dios?

—Pero qué importa, Carlos. ¡Que se retuerzan cuando vean tus virgencitas pecadoras! Por eso te digo que lo sigas intentando. Es más, ¿no has pensado en irte definitivamente a otro país?, ¿sabes que yo quiero irme para otro lado, abrirme futuro y aprender a pintar grande?, ¡grande como el maestro! Acuérdate de lo que siempre estamos repitiendo: ¡en el arte hay que jugarse la vida!

—Justo eso es lo que hacemos, Elisa, para jugarse la vida no hay que hacer más que estarla desperdiciando por completo con estas cuestiones que nos agobian. ¡Tanta angustia y alegría en la creación! ¿Tú crees que nacimos mal?, ¿por qué tanta imposibilidad de pensar igual que los demás? Yo te confieso que, si pudiera escoger, tal vez este no sería mi camino, el problema es que, aunque al final los queme todos, no hay otra cosa que pueda hacer. Tú sabes de qué manera trabajo. No hay para mí ninguna otra cosa más importante. Desde el momento cero estoy calculando al milímetro y ante el menor error… Ves que es verdad que se le impone a uno en el cerebro la frase aquella: ¡hacerlo bien desde el principio o volver a empezar! Esto me hace recordar algo que le oí al maestro hace poco, aunque ahora no preciso de qué autor era la frase. El maestro explicaba que: “el arte es el hombre añadido a la naturaleza”, ¿ves que trágico se vuelve todo?, ahora no solo tengo que pensar en la precisión de la pintura, en el sentimiento nacional, en la concreción de lo que se debe mostrar, en la colección de momentos. Ahora, también pienso mucho, mientras estoy creando, en llegar a ese punto trascendente de maestría. El punto cero en el que la línea se desdibuja y se convierte en relieve. ¡Y estos caballeros de sociedad siguen buscando la copia miserable!, escenas domésticas de corte europeo. ¡Mentirosos!, y esos son los mismos que van a juzgarnos. ¡Mentirosos de los peores, porque se dicen artistas!

Elisa escuchaba a Carlos con atención. Ella sabía que su amigo se descarrilaba de rabia al tocarle el tema del arte. Eso la divertía mucho. Hacía poco tiempo eran amigos, pero se había generado entre ellos una gran complicidad.

El recorrido en tren hasta Puerto Berrío ofrecía tiempo de sobra para escucharse. Elisa reconocía en Carlos una presencia que le generaba gran alivio. Un amigo con el que podía hablar en el mismo idioma. Una situación no muy frecuente, teniendo en cuenta lo extravagantes que sus deseos artísticos les resultaban a sus conocidos. Elisa entendió desde temprana edad que pintar era su vocación. Su madre y su padre habían aceptado gustosos las actividades en las que la hermana Mariana la había instruido. El paludismo en la niñez se agudizó de tal manera que impidió el curso normal de sus estudios, así que lo que empezó como una actividad para evitar la postración, se convirtió en su razón de ser y, en parte, en la fuerza moral para sobreponerse a la enfermedad que la atacó durante tantos años.

Las hermanas y hermanos fueron un gran apoyo, sin embargo, ellos no compartían lo que Elisa sentía cuando quedaba atada a otro. Algo le pasaba en algunos momentos, ella misma era ese otro, y cuando el otro se iba se la llevaba también. Una niña sembrada en la puerta de un bar era ella misma por días y días, la parturienta callejera, el hambre: cosas que no podía evitar vivir. Su familia la apoyaba, pero Carlos, como pocos, podía acompañarla en dos cosas fundamentales: en lo que significaba la pintura y en lo que pesaba una vocación. Estar yéndose con los demás no era fácil.

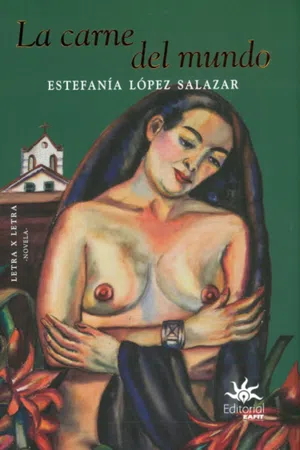

Si bien Carlos era hombre y su mundo era mucho más libre, también había recibido los golpes de la realidad al intentar seguir su proyecto formativo en un espacio de élite. El problema, se decía Elisa, no residía en la transgresión de los valores pictóricos o religiosos, sino en hacer ver lo que está para siempre en la realidad. Elisa y Carlos querían exponer la carne del mundo. Eso y nada más que eso era lo que alejaba a Elisa de sus compañeras de clase y de casi todos a su alrededor.

No podía callarse, callarse con el pincel, no podía evitar ese dictado de la conciencia: exponer el rostro desamparado, la mano filosa o el ojo deforme visto al almuerzo o de reojo en la puerta de la iglesia. “¡Eh, Ave María, si es que hasta la cohibían para mirar!”, veía el malestar en sus amigas cuando se aproximaba a una persona que no era de su “mundo”, ahí estaban ellas imaginándose el cuadro y eso las atormentaba. Sin embargo, Elisa no concebía otra forma de andar que dándoles un puesto en su historia, en la de su pintura, a los seres relegados y carcomidos. Ella no gozaba de la ceguera de los de su clase.

Cuando el tren llegó a Puerto Berrío, el sol estaba en su punto más alto. Muchos pasajeros aligeraron su vestimenta antes de bajar del vagón, porque el calor húmedo lamió sus cuerpos en una fracción de minuto, una vez se abrió la compuerta del tren. Sin embargo, el calor no fue impedimento para que Elisa saliera más cargada de ropa que de costumbre. El pantalón ancho del que se extendían las carreteras caqui aún no había sido tocado por la primera gota de sudor que se formaba en su entrepierna. El sombrero le protegía los ojos. “Las mujeres sudamos menos”, pensó. “Una ventaja frente a este clima y frente a esta ropa”. Los demás señores se habían quitado el saco y tenían las mangas remangadas al codo, experimentaban enrojecimientos y excesivas sudoraciones que calmaban frotándose la frente con un pañuelo. “¡Abran paso!”, gritaba uno, mientras otro arrastraba una maleta.

Carlos estaba junto a Elisa, esperando la salida de los viajeros. A diferencia de los otros hombres, su tamaño y escaso peso jugaban a su favor, de manera que no se veía en los apuros de los demás. Estaba callado y expectante, emocionado, pero su rostro de frente amplia y curvatura alargada ocultaba muy bien cualquier alegría, su expresión era más bien reflexiva. Se sentía orgulloso de su amiga y lleno de vida ante la propuesta siempre desfachatada de Elisa. “Se necesita mucha desvergüenza para pasearse vestida de hombre a plena luz del día”, se dijo y por fin su rostro cambió de expresión, una mueca alegre le arrugó la mejilla derecha.

Siempre que podía la acompañaba gustoso a diferentes actividades, que exigían una confianza implacable entre ambos. Carlos veía en Elisa, más que a una mujer o a una pintora, a una artista auténtica, porque consideraba con firmeza que el carácter definía al artista desde el nacimiento. Desde que conoció a Elisa, pudo intuir en sus formas la fortaleza. A veces, cuando la sentía derrotada, como hacía unos días, le respondía: “querida Elisa, recuerda que tus hombros pueden sostener el mar”. Así la veía, como dueña del agua ligera y también como una roca pequeña que, en la profundidad, soporta la gravedad del mundo. Toda una piscis escorpiana.

Carlos acostumbraba pensar en las constelaciones, en su influencia sobre la vida humana. Cuando estudiaba música pensaba en que los astros y los hombres podrían tener iguales signos de decodificación, por eso se había convertido en una persona supersticiosa. Su pintura y su razón fundamental, esa que gravita la mayor parte del tiempo en el cerebro humano, se centraban en la verdad y el destino. Sus dos preocupaciones fundamentales accionaban el desarrollo de las demás pasiones y formas de su personalidad.

Carlos se preguntaba por la transcendencia y de esa duda constante nacía un sentimiento ambiguo hacia Dios y sus instituciones. Mientras el mundo pensaba en el progreso, Carlos soñaba con quitarle la túnica al Señor de los temblores o al Cristo caído, con tal de que todos los vieran como humanos y rompieran los lazos con la dependencia que imponía, según él, la religiosidad. Se sentía afectado de manera culminante por la mentira de Dios.

Por eso admiraba a Elisa. Elisa era ella y punto, sin soporte. Había nacido artista y cualquier cosa, hasta el movimiento de un dedo, su relación con Dios y con los demás, estaba atravesada por ese hecho indiscutible: había nacido artista. Elisa era de esas que estaban sueltas en el mundo como hecha para vivir. Para Carlos, muy pocos nacían sintiéndose como peces en el agua y eso, concluyó, no tenía que ver con las condiciones físicas, había algo más, tal vez una traza. No se trataba de una vida utópica sin tristezas o malos ratos, el punto era que ella, a diferencia de los demás, era capaz de sobreponerse de manera repentina y soportar el embate del mundo. La respuesta de Elisa ante las contrariedades le resultaba fuera de lo común.

Tampoco había muchas mujeres, que él conociera, que tuvieran la resolución de su amiga. Ahora mismo, la veía y no había una mínima sensación de miedo o de pudor en su cara, más bien una ligera chispa de excitación en sus ojos. “¡Querida bandida!”, se decía, “¡como si el mundo fuera tuyo!”.

Entonces la fila se movió y permitió que terminaran de arribar al puerto. Elisa acomodó su sombrero y le hizo una seña con la ceja. Se dirigieron hacia el hotel El Magdalena Nuevo. La cantidad de turistas demostraba por qué tirar la vía ferroviaria era trastocar el mundo. Puerto Berrío se había puesto de cabeza. Como lo exponía Elisa, ahora servía de purgatorio para la migración de las almas. Era un punto medio en el que no se estaba, por completo, ante un nuevo mundo, pero tampoco en la tranquilidad de Medellín. Era un puerto para el bien y el mal, como tanto decían las señoras que, aún después de mucho tiempo de estar funcionando el tren, seguían empeñadas en prohibir a sus hijas pasarse por esas tierras.

En Puerto Berrío la vida hervía. Se trataba de un centro turístico, pero, sobre todo, comercial, en el que todo hombre de sociedad se veía acogido. Paso obligado para cuanto objeto extraño consiguieran los hacendados de Medellín. Por eso el puerto se había llenado de forasteros ansiosos, pero pocos lograban hacerse a un puesto en el ...