El primer cuerpo

Juan José Téllez

Todos los santos en un mundo de demonios.

Pero, en realidad, era la víspera del día de los difuntos. Todo un presagio. El periodista Ildefonso Sena llevaba media vida como corresponsal de la agencia Efe y del Diario de Cádiz en Tarifa. El 1 de noviembre de 1988, alguien le llamó para largarle que había un muerto en la playa. Llegó antes de que el juez levantase el cadáver. Tiró de cámara y lo retrató: bocarriba, con los brazos en cruz, camisa gris, pantalones vaqueros y alpargatas de esparto. Un bulto sin nombre. Sin historia.

Al rato, llegó un capitán de los picoletos, Manuel Prado, con cuatro marroquíes a los que habían detenido sin papeles y en la carretera. Uno de ellos reconoció al interfecto: «Il est mon ami».

El guardia civil no sabía francés. El periodista, sí: «Él es mi amigo», le reconoció, todavía pingueando, como si acabara de renacer entre las olas. Y contaron atropelladamente lo que había ocurrido. Sena lo recuerda como si fuera ayer mismo. Que veintitrés hombres se habían hecho a la mar y sólo cinco sobrevivieron: un patrón sin demasiados rudimentos para navegar, el viento que roló a levante, con fuertes rachas en el carbón de la noche; el espejismo de las luces de la gasolinera a las afueras de Tarifa, que confundieron con las de la urbanización Las Cañas, mucho más lejana.

—Tiraos al agua y avanzad hasta allí. Seguro que ya hacéis pie.

Inch’Allah, la expresión más popular del Estrecho. Sin embargo, no hacían pie y no sabían nadar. Algunos se dieron la vuelta y provocaron que la barca volcase. El mar fue escupiendo cuerpos sin vida y sin sueños: once en los días siguientes. No había depósitos donde meterles. Ni un lugar apropiado en el cementerio: «Los pescadores hablaban desde hacía mucho que veían cuerpos entre dos aguas, pero aquel fue el primero que llegó hasta las playas», sigue evocando Ildefonso Sena, tanto tiempo después.

1988, como digo. Desde cuatro años atrás, Europa no empezaba en los Pirineos, sino en Andalucía. El ingreso de España en la Unión Europea, en 1985, había propiciado ese año la primera Ley de Extranjería, promulgada por el primer Gobierno de Felipe González, que dio al traste con la vieja costumbre de que los temporeros marroquíes cruzaran el mar en transbordador, con permisos temporales que les permitía ganar dinero en las campañas del olivar o de la fresa para regresar a casa y no pudrirse sin documentación alguna en los asentamientos miserables que llegaron luego.

La primavera siguiente no fue distinta a aquel otoño. Dieciocho cadáveres, como pecios humanos de un naufragio económico, el de las crecientes diferencias económicas entre las dos orillas del mediterráneo. El estrecho de Gibraltar, en los treinta años siguientes, se convertiría en un termómetro de los daños colaterales de esa brecha abismal. ¿Treinta mil muertos desde entonces? Sólo se contabilizan los cadáveres que aparecen en la orilla española. No siempre se cuentan los que la resaca deposita en el litoral marroquí. Y los desaparecidos sólo pueden calcularse en función de los testimonios a veces confusos de los supervivientes.

La tragedia volvió a repetirse unos meses más tarde: el 15 de mayo de 1989 naufragó una patera al norte de Ceuta con el resultado de veinte muertes. En el cementerio de Tarifa o en el de Algeciras, los cuerpos encontraban un nicho sin nombre, con apenas una fecha sobre los ladrillos enlucidos con cemento: «Sería conveniente que le retirasen el crucifijo del féretro — el empleado de la funeraria me miró con cara de póker —. Probablemente era musulmán», le expliqué como si uno entendiera de esas cosas. Recibí una brizna de escepticismo como respuesta. Sin embargo, pidió autorización al encargado y desatornilló la cruz.

Los medios de comunicación empezaron a ponerle nombres nuevos a la desesperación: espaldas mojadas, llamaron a los inmigrantes clandestinos, con música de Tam Tam Go! y a imagen y semejanza de la frontera mexicana. Las embarcaciones empezaron a llamarse «pateras», como los faluchos que sirven para cazar patos, pero que bautizaron a todo tipo de naves utilizadas para cruzar de un mundo a otro, al mando a veces de Caronte.

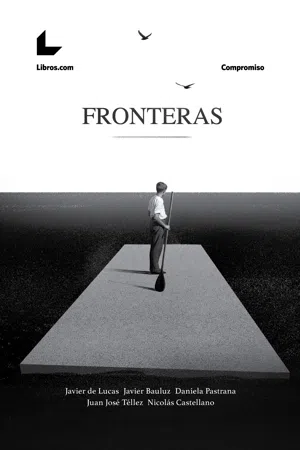

No diré nunca «la barca del amor se ha estrellado contra los arrecifes de la vida cotidiana». Eso cantaba Raimon un mundo antes. Los muertos fueron salpicando el día a día. A finales de los 90, Javier Bauluz retrató a uno de ellos, inerme sobre la playa, mientras una pareja tomaba el sol o jugaba a las palas en ese mismo escenario. Arcadi Espada creyó que era una foto trucada, una composición imposible, una caricatura de la realidad. El único truco estribaba, sin embargo, en que a orillas del estrecho seguía cometiéndose un crimen y sentíamos más miedo de las víctimas que de sus verdugos. Aunque también fueran los nuestros.

Tierra adentro

Están ahí, vendiendo pañuelos en los semáforos, con bolsos falsificados en una manta y expuestos a ser encarcelados por ello, arañando las olivas bajo el frío de Jaén, en los pocos andamios que van quedando en pie.

A los supervivientes del estrecho les veíamos llegar a mansalva en las embarcaciones de la Benemérita o en lecheras camino de la deportación. Apenas se podía hablar con ellos, aunque José Luis Tirado lo intentó para grabar su documental Paralelo 36. Las detenciones, las entrevistas y los planos del entorno son el material que ha servido de base para guionizar una sucesión de microhistorias que visibilizan al «otro», al que usualmente se nos presenta como «objeto» — informativo y de consumo — con el objetivo principal de convertirlo en «sujeto», en primer lugar de su propia historia y viaje, y también del complejo fenómeno que es la emigración clandestina en el estrecho. En Paralelo 36 los protagonistas, los que tienen la palabra, son los emigrantes. «Los discursos son en primera persona con la idea de contrarrestar la percepción generalizada y estereotipada, cuando no de demonización del “extraño”, del “negro”, del “moro”», explicaba el cineasta al presentar el filme.

A quienes lograban permanecer en la península o cruzar hacia el resto de Europa se les podía entrevistar en los tajos o en los ocasionales encierros que exigían papeles en regla y derechos básicos. A Rabah Sadi me lo topé en Huelva, durante la campaña de la fresa: «Queremos la residencia — proclamaba desde una habitación con olor a humanidad —. No tenemos papeles, no tenemos seguros, no tenemos nada. Los patrones nos prometían contratos, pero nunca llegamos a firmarlos durante la última campaña de la fresa, siempre decían que al día siguiente, que a la otra semana».

Aquello fue ya en el 2000, pero podría haber sido en cualquier fecha. Los fotogramas de la memoria nos devuelven balas contra Lucrecia en la discoteca Four Roses, brotes de racismo en Can Anglada, fugitivos del sur del Sahara sedados con haloperidol deportados en aviones desde la España va bien de José María Aznar. Y muertos. Y muertas. Y una vieja canción africana que popularizó mucho antes Aguaviva y que nos estremecía cada vez que la recordábamos junto a un sinfín de ataúdes blancos: «El niño ha muerto, cubrámonos la cara con tierra blanca».

Al principio, los sin papeles venían de paso. Rumbo a Francia, Bélgica o Alemania, hacia los coches atestados de ferralla y bicicletas con los que sus compatriotas volvían desde Europa cada verano con los perros atados con longanizas.

Luego fueron quedándose: temporeros que iban de las olivas de otoño a las fresas de enero, de los invernaderos de Almería a los pesqueros despoblados de españoles. En Huelva, por ejemplo, mauritanos compartiendo una minúscula olla de verduras para dieciocho personas en los asentamientos del oro rojo, un dédalo de chabolas que a veces ardieron en llamas. Abou Torrab Redonane, Saleh Ghichone, Abdelmajid Lemghali, Hassan El Kansadi, Mohamed Abouali, desnortados en el sur de la península. Poco a poco empezaron a entremezclarse con los latinoamericanos que desembarcaban en el continente a través de la mayor playa de la inmigración clandestina, el aeropuerto de Barajas, a donde arribaban con un falso visado de turistas que les costeaba una compleja mafia de cuello blanco con base al otro lado del Atlántico. César Hidalgo había llegado de Quito cuando el sucre hacía aguas, antes de la extraña dolarización de Ecuador: «Pensaba que la situación en España era distinta, que se podía trabajar tranquilamente, que podía estar dos o tres años sin papeles y reuniendo un dinero para poder situarme a la vuelta. No es así, pero a pesar de todo volvería a hacerlo. Aquí puedo llevar una vida más digna y ayudar a la familia. En una semana de trabajo gano lo que allí en un mes y el costo de la vida es igual».

A su lado, Chouar Lekoufi, Driss Grine, Tarik Hakam, Laroui Said, iban contando su peripecia: los jornales de 4.500 pesetas, la foto de una niña llamada Ani y que espera en algún lugar de Argelia. Albert Mgaye emigró por motivos musicales. Camerunés, había buscado triunfar como cantautor en Nigeria, pero no pudo: «Atravesé varios países hasta llegar a Marruecos — relataba —. Cuando me detuvieron allí, me sentí negro por primera vez. Los negros marroquíes son distintos a nosotros pero yo no sabía que era distinto por ser negro. Cuando me soltaron, después de tres meses en una cárcel, logré llegar a la frontera y saltar a Melilla. Vivía en la calle, sin techo, hasta que logré que un abogado me prestara un diccionario de español-francés y aprendí el idioma con las revistas del corazón que la gente tiraba a la basura. Cuando pude chapurrear tu idioma convencí al resto para ponernos en huelga de hambre y cuando llegaron las cámaras de televisión pude explicarles qué nos ocurría. Al poco tiempo, Cruz Roja nos albergó y pocos meses después me trajeron a la península».

Albert es ahora mediador intercultural pero sigue componiendo hermosas canciones llenas de una vieja armonía melancólica: «Unos vinimos por motivos políticos, otros por mejorar el trabajo, porque en Marruecos no teníamos casi ningún derecho. Nadie pasa ya hambre en mi país, como aquí se cree, pero hay miseria. Aquí, sin papeles, hacemos una jornada de ocho horas y nos pagan como si fuera de seis. Cuando vienen los inspectores, los jefes se han enterado por otros jefes y nos han dicho que salgamos a escondernos al campo. Luego, ni siquiera hemos podido cobrar el jornal, sobre todo si han pillado a algunos sin papeles y le han puesto una multa de 500.000 pesetas por cada trabajador sin documentos». Ouahid Abihilal hablaba un español excelente, sobre todo porque, natural de Larache, ya tenía la nacionalidad a comienzos de siglo. A pesar de ello, lamentaba que tras haber trabajado en una tienda de muebles, su jefe no le diera el finiquito: «Ni a mí ni a otros marroquíes. Se las apañaron con una gestoría para que el finiquito fuera cero pesetas, que yo lo he visto».

Junto a él, Baidane Bouchaib se las apañaba entre árabe e italiano y, por aquel entonces, mucho antes de la crisis de Lehman Brothers, de la burbuja inmobiliaria y del paro español en caída libre, creía que lo bueno de España era que había más futuro que en Marruecos, posibilidades de reagrupamiento familiar, de asistencia sanitaria, de otras mejoras. No obstante, también era consciente de lo peor: «Hay gente que no quiere alquilar viviendas a los marroquíes. Y algunos jefes hacen la vivienda junto a la finca, pero nos la cobran, hasta la última peseta, y la luz y el agua».

En Almería, el milagro era un mar de plástico. Los invernaderos daban trabajo a porfía y en el poniente se hablaban cien idiomas distintos. A finales del mes de enero del año 2000, allí ardió Misisipi. Y es que dos agricultores almerienses murieron a manos de un inmigrante marroquí. El miedo y la desconfianza empezaron a cundir entre la población. De nada sirvieron las llamadas a la serenidad realizadas por algunas instituciones, aunque Juan Enciso, alcalde de El Ejido, echara con sus palabras gasolina al fuego. La posterior muerte de Encarnación López, de 20 años de edad, apuñalada en Santa María del Águila por otro individuo, derivó en una espiral de linchamientos desde dicha localidad hasta Roquetas.

De nada sirvió que los culpables fueran detenidos pronto o que nada les relacionara con algunas de las victimas de aquella extraña espiral de linchamientos: «Tiraron varios cócteles molotov contra mi bazar. Y cuando pretendimos salir, nos dispararon».

Alto como una torre, el hombre se acuclilló, rebuscó entre las cenizas y me mostró unos proyectiles de escopeta calcinados: «Querían matarnos. Y no era gente llegada de fuera, sino los vecinos de ahí enfrente».

¿Y los guardias, y los policías? «Estaban cerca, pero se limitaban a mear y mirar para otro lado».

En efecto, decenas de inmigrantes marroquíes fueron apedreados y apaleados, sus negocios y propiedades asaltadas, mientras las fuerzas de seguridad parecían desviar la vista hacia otra parte. Loli, la dueña entonces del Bar Sevillano, en Las Norias, recordó durante muchos años aquella pesadilla y su único pecado, el de estar casada con un marroquí, Mustafá. «Bueno, pues lo mismo que me puedo casar con un español, en las cosas del amor no, eso es una cosa que no puede intervenir nadie — medio se justificaba —. Ahí, en las cosas del corazón, no puede jugar nadie, lo mismo que ha sido un marroquí, podía haber sido un francés, o un alemán, o un negro».

La paz volvió a recobrarse o no se recobró nunca porque los problemas siguieron ahí. Un puñado de ONG, cuatro años después de todo aquel laberinto de pasiones encontradas, recordaron que el estallido racista de El Ejido constituía «uno de los actos racistas más graves vividos e Europa en los últimos años volvemos a denunciar la permanencia y consolidación en este municipio del más descarado racismo institucional y del clima de impunidad en el que se ampara».

«La situación estructural que contribuyó a causar los hechos del 2000 persiste hoy, en El Ejido y parte del poniente almeriense se tiene que continuar hablando de explotación laboral, segregación urbanística, consentimiento del racismo por parte de las instituciones y situación de irregularidad de la mayoría de los trabajadores».

Entre las organizaciones firmantes: Mujeres Progresistas de El Ejido, Sindicato Obrero del Campo, Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español. A pesar de que la vivienda aparecía como una de las principales causas de aquellas fricciones entre propios y extraños, tras los disturbios, el Ayuntamiento de El Ejido se negó expresamente a ceder terrenos, incluso, para la instalación de cuatro campamentos provisionales que debían acoger a más de 1.500 inmigrantes obligados a dormir en la calle tras los destrozos sufridos por sus viviendas, de mayor o menor porte, situadas en ese mismo término municipal. Se trataba, según el polémico Ayuntamiento, de «evitar así la creación de guetos», y avalaba su postura en un pliego de 8.539 firmas. Insistía en la reconversión subvencionada de los barracones de los invernaderos, a fin de revalorizarlos y evitar que los jornaleros venidos de fuera pudieran llegar a ser, alguna vez, usuarios de pleno derecho o propietarios del techo donde duermen: «La solución — se indicaba en el pliego de los firmantes — pasa por subvencionar o ayudar económicamente a los agricultores para que acondicionen los cortijos de sus fincas o cedan las viviendas a sus trabajadores mientras dure su contrato y puedan vivir en condiciones dignas». Incluso se utilizaron fondos para luchar contra la infravivienda, para mejorar las infraestructuras de los invernaderos.

Claro que la actitud de Juan Enciso — alcalde populista y popular de El Ejido que terminó en el banquillo de los acusados por un pufo contante y sonante — fue tan contagiosa que prendió en los municipios limítrofes de La Mojonera y Vícar, cuyas autoridades locales estimaban que allí no se habían destruido casas de trabajadores extranjeros, por lo que no eran los lugares idóneos para instalar los campamentos de acogida.

Cuando los moros se pusieron bravos y comenzaron a exigir derechos, los jefes de Almería empezaron a contratar rubios del este. Y rubias. Al antropólogo Francisco Checa, de la Universidad de Almería, le constaba que llegaba a reunirse de tarde en tarde una supuesta asociación de mujeres afectadas por las rusas: «¿Por las rusas? — protestaba Checa —. Estarán afectadas por sus maridos, en todo caso, cuando se divorcian de ellas».

Al año de aquel drama colectivo, un puñado de intelectuales y activistas del sindicalismo o de la solidaridad, entre quienes figuraban el escritor Juan Goytisolo y el antropólogo Isidoro Moreno, promovían la firma de un manifiesto que encontró importantes apoyos internacionales, desde José Saramago a Gilles Perrault o Gunter Grass, el activista antiglobalización José Bové, la periodista argelina Salima Guezali, James Petras o John Berger. Para ellos, aquellos acontecimientos «supusieron uno de los mayores brotes de violencia ra...