This is a test

- 319 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

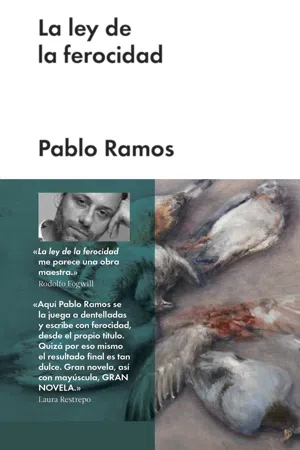

La ley de la ferocidad

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

El tema de la muerte del padre recorre la historia desde Hamlet hasta "La invención de la soledad" de Paul Auster o "Patrimonio" de Philip Roth, para hacernos reflexionar sobre como la densa y perturbadora sombra del finado decide el destino de su hijo. En "La ley de la ferocidad" Gabriel regresa al barrio de su pasado tras recibir la noticia de la muerte de su padre. Le espera un velorio de dos días con sus noches, el reencuentro con su familia y con sus exmujeres; y también una recaída en todo aquello que había provocado su marcha: el alcohol, la cocaína y el sexo ciego. La redención llegará a través de la escritura, que acabará por purificarlo a golpes, sin tregua y con ferocidad.

Preguntas frecuentes

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

Sí, puedes acceder a La ley de la ferocidad de Pablo Ramos en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literature General. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Uno

La noticia

Hace casi cinco años, la mañana de julio en que mi padre amaneció muerto, Buenos Aires parecía haberse perdido bajo la neblina. El teléfono suena a eso de las nueve y yo, que no acostumbraba levantarme antes de las once, lo dejo sonar hasta el cansancio. Me levanto, me pongo una camisa y salgo a la terraza baja. Frío que quema en la planta de los pies. Subo hasta la terraza alta. Cuatro escalones hechos en acero perforado. Hechos por mi padre. La bruma es tan espesa que no puedo verlos y voy al tanteo, hundido en esa nube que se extiende como vapor. Las voces de unas personas que conversan, las bocinas de los autos, una sirena. Parece un accidente en la avenida San Martín. Me trepo al techo del cuarto que mi padre construyó para mis hijos (sobre la terraza, a continuación del lavadero, siguiendo esa costumbre laberíntica que tenía de solucionar los problemas de espacio en las viviendas) y miro hacia la calle: La Paternal es un pantano imposible.

Las copas peladas de los plátanos sobre el bloque gris de la niebla. Las voces y los susurros que se alejan por donde debe estar la vereda. Más bocinas y sirenas. El grito de alguien que llama a alguien. El silencio de ese alguien que no responde. Bajo de las dos terrazas para volver a la cama y si en vez de bajar hace cinco años bajara en el ahora en que escribo, no encontraría ni las cortinas, ni los muebles, ni el orden y la limpieza que encuentro ese día. Tan sólo una Fender enchufada a un equipo con las válvulas hirviendo, algunos libros, pocos muebles y, en el estudio, una máquina de escribir bajo un desborde de páginas escritas. Y si en vez de ser aquel hoy fuera entonces este mañana, yo sería un hombre distinto de ése que se despierta minutos antes de la noticia. Sería un hombre que intenta aplastar a pura palabra el descomunal malestar que lo consume. Un hombre que golpea en una máquina de escribir para no seguir dándose botellazos en la cabeza, un hombre que ha dejado a su paso más daños que un huracán. Un hombre que decide empezar de cero.

Cinco años separan al hombre que voy a ser del hombre que soy ahora en el pasado, pero sin embargo los dos ya convergen en una mixtura inestable. Una unión de partes que no llega a ser la esencia de un nuevo todo. El hombre que lo vive no es el hombre que lo escribe, pero va a comenzar a transformarse en él cuando decida escribir. Y va a terminar de transformarse en él cuando acabe de escribir. Por el hecho de escribir.

Yo soy el hombre que escribe. Pero aún no lo sabía. Y aquella mañana de niebla y de muerte bajo de la terraza y me caliento los pies en la estufa eléctrica. El teléfono vuelve a sonar y sonar, de la misma manera y con los mismos intervalos de tiempo. Entro en la habitación y atiendo. La voz de mi madre, serena, más cerca de la confusión que de la tristeza, me da la noticia.

—Todavía está en la cama —me dice, y entiendo que nadie va a moverlo de ahí si yo no hago algo.

Despierto a Manuel, mi hermano menor (que vivía conmigo), y se lo digo sin vueltas. Manuel inclina la cabeza y casi en silencio llora.

En pocos minutos salimos de casa. En la cochera guardo dos Alfa Romeo, el mismo modelo, distinto color. Uno negro y uno gris. En el auto negro, mi hermano Manuel y yo. Siento una molestia en el bolsillo trasero del pantalón. Me levanto y saco un manojito de billetes de cien. Lo tiro en el cenicero. Miro hacia el costado derecho. Vuelvo la mirada al frente. Niebla en las ventanillas. Dolor de Manuel, que ya no llora. Seguramente juzga que a mí me va a parecer mal tanto llorar. No lo miro, lo intuyo en el límite del campo visual de mi ojo derecho. Debe pensar que cago guita. Le diría que está bien llorar, pero no tengo el valor de contradecir al que soy, o al que los demás piensan que soy porque proyecté una imagen inequívoca, y estoy convencido de que si volviera atrás esa imagen para revisarla, para ponerla bajo la luz de un punto de vista diferente, todos los juicios que salieron de mi boca se volverían contra mí; serían la piedra que golpearía en los pies de arcilla de esa imagen de acero y bronce que edifiqué para los demás. Para mi padre. Me derrumbaría, y no sería capaz de levantarme.

Manejo en silencio un auto lujoso. Elijo el camino largo, el que me haga volver de a poco. El camino del puente viejo, que me va metiendo en la pobreza lenta pero implacablemente. Es el camino del pasado. O es el camino hacia el pasado. Hacia lo que nunca se termina de dejar atrás. La Boca y las taperas de la isla. Dock Sud y La Serena. No siento nada, sólo vuelvo como un caballo viejo, inconsciente de lo que significa volver, lejos de concebir el fracaso o la resignación inherente a esa palabra.

Acceso Sudeste. Un partido de fútbol. Gente amontonada alrededor de un tacho donde queman todo lo que pueden para soportar el frío. La butaca del Alfa Romeo se calefacciona automáticamente. Siento calor en los riñones, los mismos riñones que alguna vez pateó la policía de la 5ª de Varela. Entro muy rápido en la curva cerrada, no me doy cuenta y le paso raspando al tacho. El auto se estabiliza solo, tiene amortiguación inteligente. Los que son como yo era me miran indignados, como yo me indignaba cuando alguien en un auto como el mío pasaba de esta manera. Hoy podría pisarlos y no perdería el control del auto, no perdería este confort en los riñones que ya se han recuperado por completo. ¿En qué me convertí? ¿Cuáles son los golpes de los cuales no logro recuperarme todavía? Manuel me mira. Mi madre dice que todo lo que yo pienso se puede leer en la locura de mis ojos cuando están extraviados.

La casa de mis padres. Estaciono. No hay vecinos a la vista. Bajamos del auto. Manuel tiene la llave. Entramos. En la mesa redonda mi madre y los demás. Mi hermana Julia llora en cuanto me ve. Se esconde de mí en el pecho de Sergio, su marido. Alejandro apichonado. Tía Laura hace mate, café, habla, trata de contenerlos a todos. Tío Alfredo no está, y seguro es un misterio cerrado como su dolor. Miradas y saludos aparatosos. No me dejo abrazar demasiado por nadie. Tan sólo por Julia, porque ella es siempre un tesoro para mí. La incomodidad de un beso y de un abrazo en momentos como éste es indescriptible. Julia es la única que llora. Hermanita de mi corazón, no puedo hacer nada, no soy capaz de decirte lo que siento, no soy capaz ni siquiera de identificarlo. Mi mente está aislada. Y Alejandro tiene los ojos rojos. Y tía Laura me ofrece un café. Y tomo el café que me alivia un sinfín de dolores en el acto. Digo que quiero pasar solo, que necesito estar solo con él, un instante. Digo que todo va a estar bien. Mi madre hace que sí con la cabeza. Dice que sí. El hilo de su voz me llega pálido y anacrónico, casi ciego.

Paso a la habitación, cierro la puerta y me siento al costado de la cama. Está oscuro. Me detengo unos segundos en la oscuridad. Yo todavía duermo con la luz encendida. Enciendo el velador. Mi padre: el cadáver de mi padre. Lo miro. Busco un gesto en su cara que me permita exteriorizar en llanto todos nuestros años de desencuentro. Creo que busco un gesto de dolor, un dolor fosilizado en su cara. Pero el aspecto de mi padre es sereno. Recostado en la cama, con los ojos cerrados (no había llegado a abrirlos), tapado hasta los hombros, parece dormido. Lo único extraño es su cuerpo: el bulto debajo de las ropas de cama que debería ser su cuerpo. Demasiado chico. Desinflado. Vacío. Pienso con oscuridad como para provocarme una herida, pero mi padre también en su muerte se me niega, y sé que no voy a poder llorarlo.

Estoy por irme cuando golpean la puerta. Es el señor Traum: así dice la voz detrás de la puerta. El hombre de la funeraria. Me pregunta si estoy listo. La pregunta me toma por sorpresa. No sé qué decir. Traum se anticipa, siempre detrás de la puerta, y me aclara los tantos: me pregunta si terminé de despedirme.

—Sí, disculpe, estoy listo —le contesto, aunque no tengo idea de lo que digo.

Entran él y un ayudante. Despliegan una camilla forrada de algodón celeste y la ponen paralela a la cama. Es una camilla común y corriente, celeste, como la de un kinesiólogo. Habría imaginado el negro para camilla de muertos. Es bastante más alta que la cama. Piden espacio, lo piden por favor y doy unos pasos hacia atrás. Piernas que se tensan en los muslos. Traum me pide que salga. No reacciono. O lo pide otra vez, o me parece que mueve los labios pidiéndolo otra vez. El ayudante destapa completamente a mi padre. Traum se sorprende de la torpeza del tipo, se le nota. El vientre y las manos de mi padre. La carne desnuda del pecho que chorrea hacia abajo, pesada, completamente muerta. Deberían haberme avisado. Ya sé que me avisaron. Pero deberían haberme avisado más.

Eso no es el cuerpo de mi padre. Traum toma a eso de las piernas. Su ayudante toma a eso de las axilas. «Uno, dos, tres.» Se dice cadáver. No respiro. El ruido seco de la cabeza de mi padre que golpea contra el tirante del cabezal de la cama. Hielo en mi sangre y en la sangre del que me dio la sangre. Una marca en la sien, una línea hundida que va desde el nacimiento de la patilla derecha al pómulo. La piel no vuelve sobre sí, perdió su elasticidad, ya nada puede hacerle daño. Un cartón seco y delgado que cubre las dimensiones de lo que ha sido un hombre. Nada más, nada más porque no hay más: mi padre es ahora la no vida de mi padre.

Lo cubren con una sábana celeste. Ruido de fierros y rueditas. Ojos llenos de lágrimas que no caen. Sacan la camilla de la habitación al líving. Gemido de impresión de Julia sobre silencio de impresión de los demás. Toco la cama. Espero unos segundos y salgo. Mi madre duerme en la otra habitación. Le dieron un sedante fuerte. El cuerpo y los extraños salen. Julia se despide hasta más tarde y sale. Manuel, detrás de ella. Arranques de llantos cortos de Julia que camina inclinada sobre Sergio. Tía Laura dice que va a hacer unas llamadas por teléfono y Alejandro y yo nos quedamos solos, sentados a la mesa del comedor.

Siglos y siglos de silencio.

—Somos todos iguales —digo, y no sé exactamente qué quiero decir.

Busco las palabras para expresarme mejor. No las encuentro.

—Mudos —dice Alejandro; sonríe; sobre la mesa, dos cajas de zapatos llenas de fotos—. Ayer a la noche se lo pasaron mirando fotos.

—¿Quiénes?

—Papá y mamá. Papá le pidió ver fotos.

Golpean la puerta que da al pasillo que da a la calle. Me levanto y abro. Es Traum. Me extiende la mano derecha. Lo invito a pasar y acepta pero no invade, se queda cerca de la salida. Me da su tarjeta.

—En cuanto pueda, pase por mi oficina —me dice—. Quiero ofrecerle el servicio más adecuado para usted.

Entra Sergio con un paquete blanco, me palmea la espalda y va hacia la cocina.

—No le hagan nada hasta que yo llegue —le digo a Traum.

Me contesta que en ese caso vaya lo antes posible y le aseguro que en dos horas voy a estar ahí. Traum es cordial y su cara mantiene el semblante justo, amoldado al respeto por la muerte pero sin ninguna gota de dramatismo; más bien es alegre, y habla y se mueve con energía, con el dinamismo propio de un ejecutivo. Es el dueño de la funeraria más importante de Avellaneda. Sabe de mí, de mi empresa, y soy digno de que me atienda en persona. Un traje gris topo, una camisa celeste sin corbata y con un cuello enorme que le vuela por sobre la solapa del saco al estilo Fredo Corleone. Alejandro y yo nos miramos, en otras circunstancias habríamos dicho algo al respecto. Pero nuestro padre está muerto, y supongo que ni siquiera empezamos a entender que eso significa que esa posibilidad de padre que había estado en nuestras vidas ha desaparecido para siempre.

Sergio se sienta con el mate y abre el paquete de facturas que acaba de poner sobre la mesa. Despido a Traum. Miro a Sergio, siento que en él está a punto de revelarse algo, quiero decir que algo está a punto de ser revelado para mí, y que esa revelación va a suceder en él y en el acto tan simple que está llevando a cabo. Sergio me sorprende mirándolo y yo me hago el desentendido. Parece estúpido, pero de golpe había sentido que Sergio, Alejandro y yo estamos unidos, que somos lo mismo: hijos de hombres de clase baja que tienen la costumbre de comer las facturas así, del paquete. Sonrío: eso no es nada, no alcanza para nada.

Saco una foto de una de las cajas de zapatos y la pongo sobre la mesa. Es una de esas fotos viejas, sepia y con los bordes recortados en serrucho. En ella están tío Juan, mi padre y tío Alfredo (lo sé porque lo sabemos todos, tienen dieciséis, trece y ocho años respectivamente) rodeando a su madre. Posan con cintas de luto sobre los brazos, la cara seria, asustados, como si el mundo se les viniera abajo.

—Decí algo, cuñado —le digo a Sergio.

—Es una foto de la muerte de tu abuelo.

—Ahora es una foto de la muerte de casi todos —dice Alejandro, porque la única persona viva es tío Alfredo.

T...

Índice

- Cubierta

- Portada

- Dedicatoria

- Uno

- Dos

- Tres

- Cuatro

- Agradecimientos

- Sobre el autor

- Créditos

- Colofón