- 400 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

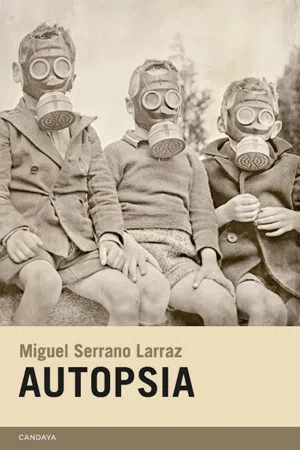

Autopsia

Descripción del libro

El protagonista de 'Autopsia' es un joven obsesionado por una oscura acción de su pasado: el acoso a una compañera de colegio, Laura Buey, a la que cree haber arruinado la vida y de la que después no ha vuelto a saber nada. En un discurso obsesivo, a veces delirante, el protagonista pasa revista a todos los actos de violencia que han tenido lugar en su entorno: las tribus urbanas de su juventud, la lucha de clases, las relaciones de pareja, la literatura, la familia, la amistad.

La novela, que tiene algo de retrato colectivo de la primera generación que tuvo acceso a Internet y amplió los mitos privados para hacerlos públicos, es un intento de reflexión sobre la culpa, la venganza, la paternidad, la dificultad de afirmar la personalidad en una ciudad de provincias... Pero también sobre la apropiación de las experiencias ajenas, sobre las redes sociales, sobre los ídolos y los personajes anónimos que trazan y destruyen al mismo tiempo nuestra educación sentimental.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Información

Categoría

LiteratureCategoría

Literature GeneralSEGUNDA PARTE

EL PROCESO

“Los orinales puestos bajo el lecho por las noches cine de Eisenstein por la revolución.”

Franco Battiato

28

Un día Hans nos habla de Miguel Serrano. Nos lo cuenta a Mensajero y a mí, se dirige a mí cuando habla y parece que la historia tiene que ver con mi encuentro con los skinheads (que tanta gracia les hace a los dos), y con mi nombre, por supuesto, pero al mismo tiempo juraría que hay algo que le quiere transmitir a Mensajero, algún tipo de señal o de conversación oculta de la que estoy excluido. ¿De verdad no has oído hablar de él?, me dice. ¿Es posible que no sepáis quién es? Miguel Serrano nació en Santiago de Chile el 10 de septiembre de 1917 (el mismo día que el judoka japonés Masahiko Kimura y la antropóloga estadounidense Helen Codere, dice Hans). Conoció a Herman Hesse, a Carl Gustav Jung, a Indira Ghandi (Serrano fue embajador de Chile en la India, ¿os imagináis?), al Dalái Lama (fue amigo del Dalái Lama: en su visita a Chile en 1997, con todas las autoridades esperando en fila, el Dalái Lama se lanzó a darle un abrazo a Miguel Serrano y la incomodidad de todos los presentes podía masticarse), a Ezra Pound. El primer monumento que se dedicó a Ezra Pound fue cosa de Miguel Serrano. Digo el primero, pero seguramente es el único. No os podéis imaginar dónde está. En Medinaceli, en Soria, aquí mismo. Un monumento con una inscripción, una especie de piedra deforme con una placa en la que está escrito: “A Ezra Pound. Aún cantan los gallos al amanecer en Medinaceli”. También está el busto de Pound, claro, un busto sobrecogedor, un enorme falo de piedra que hizo Gaudier-Brzeska y que ha ido dando vueltas por el mundo (el propio Pound hizo que lo instalaran en la plaza de un pueblo italiano, Rapallo, había intentado colocarla en París pero no lo logró y tuvo que recurrir a Mussolini para que el público pudiera admirar por fin su glande descomunal). Bueno, pero eso es otra historia. Serrano escribió un montón, publicó un montón. Su libro El cordón dorado: hitlerismo esotérico está dedicado a Rudolf Hess. Esoterismo nazi alucinado. Sus libros se pueden conseguir por Internet, en ediciones feísimas, dice Hans, ediciones abyectas. Todos los skinheads saben quién es Miguel Serrano, aunque la mayoría (sobre todo los más jóvenes) no lo han leído nunca y solo tienen una idea bastante imprecisa de sus especulaciones. Los que sí lo han leído son los teóricos de estos movimientos, esos tipos que se mueven en la sombra, empresarios oscuros que aparecen de vez en cuando en la tele, en reportajes de investigación, los sutiles ideólogos y mecenas de estos movimientos. Pero lo han leído de manera transversal, claro, la obra de Miguel Serrano es difícil de abarcar, es una obra faraónica, hermética, contradictoria, un conjunto colosal de textos relacionados que alguien debería organizar y glosar como se hace con los textos sagrados. ¿Sabéis que Miguel Serrano convenció a Pinochet, o al gobierno de Pinochet, para organizar una expedición a la Antártida en busca de las estaciones secretas de las que habían salido los OVNI que rescataron a Hitler del búnker de Berlín? Eso debió de ser a finales de los setenta o principios de los ochenta, pero Serrano sigue asegurando que Hitler está vivo. Ahora, si Hitler estuviera vivo ahora, en este mismo instante, mientras hablamos aquí tan ricamente, tendría que tener, no sé, noventa años, cada día que pasa es más improbable que siga vivo, incluso en el caso de que no hubiera muerto, como nos han contado, en el búnker. Serrano encontró una explicación para eso, para la longevidad de Hitler y para el hecho de no haber encontrado las bases extraterrestres en la Antártida. Una revelación tardía y maravillosa. ¿Sabéis en qué se basa? En efectos relativistas. En la relatividad espacial de Einstein, de la que Serrano seguramente no entiende nada. Pero la relatividad espacial propone efectos de dilatación temporal. En realidad son efectos que se producen solamente a velocidades muy cercanas a c, la velocidad de la luz, pero la interpretación popular de las teorías de Einstein ha promulgado la especie (así dijo Hans, “ha promulgado la especie”, como en un texto de Borges) de que para que exista dilatación temporal basta con viajar por el espacio. Da lo mismo, resulta que Hitler montó en una de esas naves espaciales en 1945, hace más de sesenta años, pero como la nave se desplaza por el espacio Hitler no envejece. Para él solo han pasado unos días, unos años como mucho. En cualquier momento regresará. Eso asegura Serrano, que Hitler volverá en cualquier momento y se bajará de la nave espacial y volverá a reinar sobre Europa y sobre el mundo, que ya estará preparado para aceptar su verdad revelada. Hitler se equivocó en su primer intento, iba muy por delante de su época, como Jesucristo, en cierto modo, y la especie humana no estaba preparada para asimilar sus propuestas, que en realidad llegaban del futuro. Cuando estemos preparados, Hitler regresará. Será su second coming. Después de todo, Hitler era, o es, cristiano. El efecto relativista le va a permitir regresar. Habrá de todo: mucho desfile y mucho arrepentimiento y gran fiesta. Es una gran paradoja, porque la dilatación temporal es una invención judía, no existiría sin los judíos, o al menos sin un judío, Einstein. Einstein ha permitido que Hitler no envejezca. Por lo tanto, la tarea de unos pocos elegidos, según Serrano, de quienes conocen y veneran el secreto, o la tradición, consiste en acelerar ese proceso, tratar de limpiar el mundo y prepararlo para que la segunda venida de Hitler se produzca cuanto antes.

29

Tardé en hacer amigos en el instituto. Tardé dos años, o dos años y pico, dos cursos o casi tres cursos. En realidad no me preocupaba no hacer amigos, porque yo tenía amigos fuera del centro, los cuatro chicos que quedábamos por la tarde para pasear o para ir al cine y que hicimos juntos los primeros avances en la búsqueda de sexo, en el alcohol, en descubrimientos triviales. Pero quería pasar inadvertido. Sacaba buenas notas, era tímido, me costaba relacionarme, parecía un blanco fácil. Me convenía una cierta invisibilidad. Lo sabía de forma instintiva y también por experiencia. Algunos de mis compañeros tantearon mis defensas alguna vez, como se ponen a prueba las defensas de todo a esa edad, y no encontraron nada que les interesase, ninguna grieta, ninguna reacción desmesurada que aconsejase seguir insistiendo. Era una víctima fácil, sobre todo porque estaba solo, pero no era una víctima divertida ni una víctima que supusiese retos individuales. Me propuse ser una víctima gris y me salvó mi intrascendencia. Y también me salvé gracias a que permanecí tan alejado como me fue posible de las otras víctimas potenciales. Una estrategia de parcelación o de compartimentación, de aislamiento. Como los submarinos o los petroleros. Me costó mucho con Beatriz, porque Beatriz me buscaba, y yo sentía la mirada de mis compañeros de clase preparada para saltar sobre cualquier debilidad, sobre cualquier tipo de aproximación o de acercamiento. Beatriz me sonreía por las ma-ñanas, me saludaba, incluso después del episodio del barro y el paraguas (nunca me preguntó ni me reprochó nada). Yo tenía una estrategia de defensa, ciertamente arriesgada, que consistía en no hacer nunca los deberes en casa. La infancia que no termina. Estrategias infantiles frente a la voracidad adolescente. No bajar nunca la guardia, en ninguna circunstancia. Los deberes. Así tenía algo que hacer entre clase y clase. Cuando un profesor salía del aula, yo sacaba de mi mochila los libros de la asignatura que venía a continuación, me inclinaba sobre el cuaderno o sobre el libro y hacía los deberes a toda velocidad. Por una parte, esta actividad, esta concentración, me impedían pensar en ninguna otra cosa. Estaba convencido de que el pensamiento puro desembocaba en miedo o en nerviosismo, que atraían a los chacales. Cuando hacía los deberes no podía pensar en ningún otro asunto, porque solo disponía de cinco minutos para resolver un problema o rellenar los huecos de un ejercicio de inglés. Por otra parte, el hecho de que yo hiciera los deberes entre clase y clase me protegía ante los posibles ataques por culpa de mis calificaciones, que estaban muy por encima de la media (de hecho en nuestra clase solo había un alumno con mejores notas que las mías). Trataba de fingir un descuido simpático, espontáneo, excéntrico. Había chicos (chicas, sobre todo) que llegaban al instituto con los deberes hechos, pasados a limpio, revisados (Beatriz era una de ellas) y había otro grupo de alumnos que no hacían nunca los deberes y convertían su dejadez o su desinterés en un desafío y una señal de identidad o de pertenencia. Al hacer los deberes en la pausa que había entre una clase y otra yo me situaba en terreno de nadie, en una zona vacía que desorientaba a unos y otros, porque no la conocían, no la habían previsto. Mis compañeros más aplicados respetaban esa decisión o esa costumbre, que seguramente consideraban una extravagancia. Los posibles acosadores, perplejos, aprovechaban para pedirme que los ayudara con algún ejercicio o que les explicase algún problema. Supongo que, al ver mi pensamiento en acción, si es que eso es posible, se daban cuenta de que los ejercicios propuestos por los profesores podían hacerse, y en un breve periodo de tiempo. Siempre les dejaba mis trabajos, aunque los copiaban con una ineptitud memorable y más de una vez tuve que rendir cuentas ante la mesa del profesor (unos profesores, por otra parte, que cuando me llamaban la atención por prestar mis ejercicios daban a entender, de forma implícita, que entendían perfectamente lo que había ocurrido y me absolvían con gesto intrigado: tal vez pensaban que me habían menospreciado y que yo era más listo de lo que parecía). La única irregularidad la ponía Beatriz, que a veces se acercaba hasta mi pupitre y, sin decir nada (aunque sin quitarse nunca la sonrisa de la cara, esa sonrisa que me resultaba tan odiosa porque nos exponía a los dos), inclinaba la cabeza para ver qué estaba haciendo. ¿Necesitas que te ayude?, decía. Yo los tengo hechos, decía, si quieres te los traigo y los copias.

30

A veces salía con Fonzo y con sus amigos. Íbamos al Rollo. ¿Vosotros ibais al Rollo? Hans y Mensajero me miran como si fuera un extraterrestre. ¿Al Rollo?, me pregunta Mensajero. Sigue, dice Hans. Toda la gente de nuestra edad se emborrachaba en el Rollo, digo, me disculpo. Hans pinchaba a veces en el Blues, dice Mensajero. Da lo mismo. Sigue, dice Hans, no te detengas ahora que estás a punto de llegar a lo más interesante. Hago una pausa y trato de encajar el golpe. En realidad no salía con ellos, sino que los buscaba, digo. Me hacía el encontradizo, normalmente cuando mis otros amigos, los tres amigos que conservaba desde la infancia, se marchaban a casa y yo me quedaba solo, sin nadie que me esperase, con el morro caliente, como decía mi hermano, con ganas de beber, con ganas de hablar, con una ansiedad insaciable por ver chicas, por destruir el mundo de una vez por todas. Aunque a veces mis amigos no salían y entonces yo cogía un autobús después de cenar y me iba solo por los bares a buscarlos, o caminando, no siempre cogía el autobús, a veces iba andando, era media hora, a lo mejor un poco más, con esa euforia y esa angustia que acompañan a la anticipación, alguna vez incluso di la vuelta a mitad de camino o me bajé del autobús y regresé a casa, pero casi siempre que decidía ir a buscarlos al final iba a buscarlos, de bar en bar, no a mis amigos sino a los otros, a los skaters, o a los punkis que había conocido por medio de los skaters, a veces no era tan fácil distinguirlos. Los encontraba siempre en uno de los cuatro o cinco bares alternativos que había en el Rollo. Así los llamábamos entonces, alternativos, Madre del Amor Hermoso, ¿qué hemos hecho? Vamos, Miguel, sigue, dice Hans. ¿Qué bares? No me acuerdo de los nombres, el Blues, el Feedback, el Planta Baja. Qué especiales nos creíamos. Estábamos destinados a hacer cosas extraordinarias. A mí siempre me miraban con desconfianza, en aquellos bares, porque era muy joven, muy rubio, demasiado peinado, poco a poco aprendí a vestirme para no llamar la atención, para incorporarme a aquellos sitios, dejé que el pelo creciera, cambié el modo de peinarme. Había un bar, no me acuerdo cómo se llamaba, al lado del Planta Baja, que tenía en las paredes carteles que pedían la excarcelación de los presos políticos vascos, así lo decía, “los presos políticos vascos”. Y había fotos, en los carteles, fotos de caras. Era un espacio muy pequeño, asfixiante. Ese garito era el objetivo preferido de los grupos fascistas, de los neonazis, de los skinheads, pero estaba en una zona demasiado concurrida, demasiado conflictiva, demasiado vigilada. Una vez entraron unos skins y empezaron a pulverizar con uno de esos sprays de gas de defensa personal, no sé cómo se llaman esos pulverizadores, sé que tienen un nombre. ¿Gas pimienta? ¿Gas mostaza? Hans se ríe. Me lo contaron, alguien me lo contó. Todo el mundo salió llorando, con la garganta arrasada. ¡Brigada antiplagas! ¡Brigada antiplagas!, gritaban los skinheads, que eran solo tres o cuatro. Fue un martes, o un miércoles. Bueno, a ese bar iban siempre los skaters y sus amigos a beber absenta. Les gustaban mucho las drogas, hablaban de las drogas como algo habitual, algo colectivo, una señal de pertenencia, tal vez de una forma ligeramente sobreactuada, con una naturalidad sobreactuada, hablaban mucho de drogas, en realidad todo el tiempo, de drogas y de política, como si en el fondo fuese lo mismo hablar de drogas que hablar de política, pero cuando hablaban de la absenta era como si hablaran de una sustancia mágica, más aún que cuando hablaban de los tripis o de los bonguis, las setas alucinógenas, ahora pienso que era por implicaciones culturales, por pura pedantería. Solo la heroína tenía un prestigio superior al de la absenta. El prestigio del abismo, de la marginalidad, un prestigio peligroso. Toda tradición acaba convirtiéndose en una tradición. Por suerte no era fácil conseguir heroína, sin embargo sí se podía conseguir absenta, en aquel bar en el que además se fumaban muchos porros, en casi todos aquellos bares se fumaban porros, aunque las redadas de la policía siempre eran inminentes, como las incursiones de los skinheads, siempre estaba a punto de suceder, había que estar siempre alerta, no había que bajar nunca la guardia. Una noche uno de ellos se estaba liando un porro y no tenía papel de fumar, nadie tenía papel de fumar (¡Es increíble!, gritó alguien), y yo me ofrecí a conseguir uno, quería dar la impresión, yo también, de una absoluta naturalidad, y también de una buena disposición. Salí del bar, no sé por qué, y me acerqué a un grupo de punkis que estaban sentados en la acera y les dije, ¿tenéis una papelina?, y todos empezaron a reírse. Ninguno respondía. Solo me miraban y se reían. Pensé que se burlaban de mi aspecto, o que estaban muy colocados, o las dos cosas. Había algunos perros alrededor, perros nerviosos. Algunos de los punkis, si es que eran punkis, iban descalzos (después me enteré de que los llamaban “pies negros”, al menos a aquel grupo). Eran mucho mayores que yo, tenían más de treinta años, tal vez más de cuarenta, sobre todo los chicos, tenían la cara quemada por el sol, las arrugas muy marcadas en la frente y en los ojos, aunque también había alguna chica muy joven, tal vez de mi edad, o más joven aún, quince o dieciséis años. Les daban cerveza a los perros, les dejaban lamer el fondo de los grandes vasos de plástico cuando la cerveza estaba ya demasiado caliente. Uno de ellos se levantó, se acercó a mí y me explicó con tono profesoral, una mano áspera sobre mi hombro, que lo que yo quería era un papelillo y no una papelina. Las papelinas son de heroína o de cocaína, me dijo, y me guiñó un ojo. Apréndetelo o se van a descojonar todos de ti, dijo, un gesto que abarcaba a toda la gente que pasaba por la calle. Yo creo que lo que tú quieres es un papelillo para liar un petardo. Sacó un papel de fumar de un bolsillo y me lo tendió. Una diminuta bolita de papel, no llevaba el papel de fumar en ninguna cartera ni en los librillos en los que los vendían entonces y los venden ahora. Estiré el papel entre mis manos hasta que recuperó su forma funcional, un rectángulo perfecto que sin embargo recordaba su forma anterior, una bola de papel en un bolsillo. Le di las gracias y, cuando ya me marchaba, una de las chicas me preguntó qué cómo me llamaba y dijo (gritó) que le parecía muy guapo. ¿De dónde ha salido este niño tan guapo?, dijo. Les dije adiós con la mano y volví a entrar al bar, digo.

31

Me llamaron un martes, al teléfono fijo de la casa de mis padres, y la voz de un hombre tan poco acostumbrado como yo a estas transacciones preguntó por mí, pronunció mi nombre y, cuando dije que era yo (esa frase tan habitual e inquietante, “soy yo”, como cuando pasaban lista en el colegio, “presente”), me dio la enhorabuena de forma fría, como si no fuese una voz la que me hablaba sino un telegrama de la casa real, frío, lacónico, público, contenido, supongo que tuvo que ser una conversación digna de risa, de un humor helado y sin grandes artificios, una conversación oficial en la que ninguno de los dos interlocutores conocía la convención a la que estaba sujeto el intercambio, un protocolo sin protocolo, improvisado, anclado en sobreentendidos. Eran las dos del mediodía, tal vez las dos y media. La voz comenzó, acabo de decirlo, preguntando por mí con voz de circunstancias, algo engolada, pretendidamente solemne, radiofónica, conscientemente oficial, y al oír mi nombre en ese envoltorio de aspecto institucional me estremecí, porque mi experiencia de la vida era nula en ciertos aspectos, respondí como pude (ya lo he dicho: “soy yo”), y a continuación hubo una pausa que ahora atribuyo a la sorpresa o a la incredulidad, yo tenía veinte años pero seguramente aparentaba menos al teléfono, y mi inseguridad era una inseguridad arrinconada, sin la ironía que puede escucharse ahora, supongo, sin la distancia que me he impuesto con el mundo, sin temblor, sin ningún asomo de lo que ahora puedo denominar “mi inteligencia”, que no es sino la ausencia total de compromiso, el absoluto escepticismo (que algunos confunden con desidia, con vanidad o incluso con un cinismo torpe), pero entonces ese tono era neutro, no había nada detrás, ningún pensamiento, ningún matiz, así que la persona al otro lado se limitó a comunicarme que el jurado del concurso internacional de poesía “Villa de Aranda” acababa de concluir sus deliberaciones (dijo “concluir”, dijo “deliberaciones”) y había decidido conceder el segundo premio a mi poema “El día que me pegaron los skinheads”. La euforia se apoderó de mí y me dejó sin habla (a lo largo de los meses anteriores había enviado ese mismo poema, solo o en compañía de otros, a una docena de concursos, en realidad no recordaba que lo había enviado también a Aranda de Duero y no sabía exactamente dónde estaba ese pueblo, dónde debía ir a recoger mi premio): pensaba en el dinero, pero más aún en el hecho de que me hubieran elegido, de que me hubieran nombrado, y más aún en el hecho de que me hubieran leído, no una sino varias personas (“el jurado”) habían leído mi poema, mi confesión, y no se habían sentido avergonzados por él y habían decidido señalarlo, destacarlo o separarlo de los demás poemas que se habían presentado a aquel concurso, y con ese señalamiento era como si declararan de forma oficial su conformidad con el texto, que habían leído de principio a fin y habían comprendido y habían considerado verdadero y habían firmado como se firma un contrato al que no se encuentra nada que reprochar.

32

Pasó el invierno, todo un invierno, otro invierno que parecía que no fuese a terminar nunca. Yo sabía que tenía que empezar a estudiar, pero me paralizaba la pereza, la sensación de inutilidad, la falta de un propósito. Me encontraba con Sara un par de veces al mes. Me contaba sus avances, o sus retrocesos, o su inmovilidad. En alguno de nuestros encuentros le conté que salía con Ana (pensé que se lo debía) y ella se mostró entusiasmada. ¿En serio, Miguel, en serio?, dijo. Me dio un abrazo. No sabes cuánto me alegro por vosotros, dijo, os merecéis ser muy felices. Un entusiasmo más allá de toda lógica y de toda explicación, parecía que el hecho de conocer a mi pareja le resultase de algún modo reconfortante, el hecho de que yo no me hubiese buscado una novia que no hubiera ido con nosotros al colegio. A partir de aquel día, siempre que nos encontrábamos me preguntaba por Ana, o por “vosotros”. ¿Qué tal vosotros?, me preguntaba, y yo respondía alguna generalidad, o le contaba que habíamos quedado esa noche después de clase (si es que habíamos quedado aquella misma noche, después de clase), o le daba detalles de alguno de los muchos viajes que Ana y yo planeábamos pero nunca llegábamos a realizar. Pero casi siempre era ella la que hablaba o la que exponía. Y siempre terminaba regresando a su tema, a su novio, a la banalidad aterradora de su relación. Un asunto recurrente eran los celos de aquel tipo incorpóreo y odioso, innombrado, casi inconcebible. Ella, sin embargo, toleraba los “escarceos” de él, o se resignaba a ellos. Creía que tenía al menos otra novia, de hecho estaba segura, una chica que se llamaba también Sara y que era dependienta en una zapatería. Se creó entre nosotros una cercanía ficticia, que solo funcionaba en un sentido. Yo parecía más bien un confesor o un psicoanalista, asentía, trataba de mantener la conversación con algunos monosílabos y alguna pregunta. A veces no hablábamos, simplemente hacíamos el trayecto juntos, sentados uno al lado del otro (siempre había asientos dobles libres a aquella hora y en aquel autobús). Pero cuando me contaba cosas, cada dato añadido me hundía más y más en la miseria. No sabía qué pensar. ¿Era verdad todo lo que contaba Sara? Su discurso, coherente, estaba lleno de detalles innecesarios, y por lo tanto debía ser cierto. Si ella no mentía, si todos los pormenores se correspondían con eso que conocemos como verdad objetiva, entonces el tipo era un maltratador, un psicópata. ¿Pero dónde la dejaba eso a ella, que no se daba cuenta? Insistía en su amor, en cuánto lo quería o lo necesitaba, tan pronto como tenía una oportunidad (y siempre tenía oportunidades, cientos de ellas, cuando hablaba conmigo, el silencio se abría en múltiples direcciones). Al parecer, ella no podía quedar con sus amigas ni siquiera a tomar un café. Y cuando salían juntos a tomar una cerveza, siempre con más personas, él no se separaba nunca de ella ni la dejaba hablar con nadie. Si él tenía que irse un momento, aunque fuese para acercarse a la barra a pedir una cerveza (siempre pedía y pagaba él) o para ir al servicio, le decía a un amigo que la vigilase. Lo dice en broma, como si fuese una broma o una prueba de su amor, decía Sara. Una vez le pregunté si le había contado a alguien todas esas cosas. Me dijo que sus amigas eran también amigas de él, y no se atrevía a decirles nada. Tampoco quería preocupar a sus padres. Pensé: así que solo quedo yo, un antiguo compañero de clase encontrado por casualidad en un autobús diez años después de dejar el colegio.

La tarea me dejaba exhausto, el melodrama. Cuando me encontraba con Sara, el resto del día se convertía en un vértigo emocional que me impedía centrar mi atención en ninguna otra cosa. Pensaba en Sara, no podía dejar de pensar en ella. Su historia era una historia que había escuchado cientos de veces, en la televisión, en los periódicos, en las películas, y que siempre me había intrigado. Cumplía, uno a uno, todos lo...

Índice

- Cubierta

- Miguel Serrano Larraz

- Créditos

- Dedicatoria

- Citación

- Índice

- PRIMERA PARTE

- SEGUNDA PARTE

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Sí, puedes acceder a Autopsia de Miguel Serrano Larraz en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literature y Literature General. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.