This is a test

- 390 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

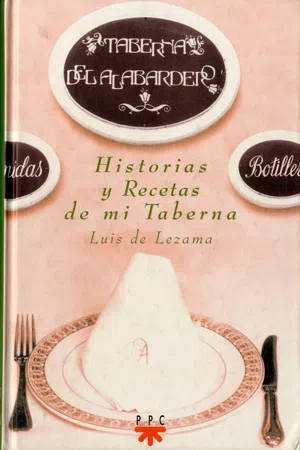

Historias y recetas de mi taberna

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

El dueño del restaurante La Taberna del Alabardero escribe las memorias de sus veinte años al frente de su establecimiento por el que han transcurrido personajes destacados de la historia reciente de España. Además, comparte con sus lectores muchas de sus mejores recetas.

Preguntas frecuentes

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

Sí, puedes acceder a Historias y recetas de mi taberna de Luis de Lezama Barañano en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Geschichte y Historische Biographien. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

GeschichteCategoría

Historische BiographienHISTORIAS

I

¡Voy a poner una taberna!

Era alrededor del mediodía. Me había puesto nervioso. Estaba en mi despacho del Arzobispado de Madrid. Frente a mi ventana se apreciaba la majestuosa plaza de la Armería del Palacio de Oriente. Ese año 1974 aún se esperaba al monarca. Teníamos un rey en el exilio que se llamaba Don Juan al que yo había conocido por casualidad en la madrugada de 1969, un 16 de abril, al asistir en Laussanne a los últimos momentos de la reina madre Doña Victoria Eugenia. Aquella mañana de su muerte estaba cerca y recé el primer responso ante su lecho en Villa Fontaine, mientras Don Juan colocaba sobre su cama el manto de la Virgen del Pilar. Aún vivía el general Franco.

Por fin sonó el teléfono. La voz del secretario del cardenal Tarancón

me sacó de mis recuerdos.

— El señor cardenal te espera.

Había llegado la hora. Esa noche no pude dormir bien. A mi imaginación acudían tantos caminos recorridos: habían pasado doce espléndidos años desde que, un día, como cura coadjutor de Chinchón, llegara a mi primera parroquia en aquel pueblo y acogiera en mi casa a los primeros muchachos “maletillas” y trashumantes encontrados al azar en la fuente de la plaza. Se quedaron a vivir conmigo en los bajos de la casa parroquial.

Doce años de correrías por los pueblos de España buscando oportunidades en las capeas para que torearan unos incipientes novilleros, doce años de trasiegos y trapicheos, sobornos de amistad entre alcaldes y delegados de festejos, predicaciones gratis a cambio; doce años día a día recopilando papeles viejos, chatarra y botellas vacías para vivir el invierno; doce años de comunidad inexplicable, soñadores de día, héroes del corazón en la cabeza que dormían en los viejos vagones de tren de mercancías en la estación de Legazpi, adonde yo me acercaba cada noche en inexplicables convivencias sin importarles un trabajo estable o una preparación adecuada para ello. — Cómo le voy a plantear al cardenal que me voy con ellos —me interrogaba a mí mismo.

Pero la decisión estaba ya tomada. No podía seguir así. Era una doble vida la que estaba llevando. Tenía que elegir.

Estaba decidido a dejar todo aquello vivido tan de cerca: el Seminario Diocesano, el Centro de Vocaciones Sacerdotales, mi pequeño despacho lleno de reuniones con jóvenes universitarios, la curia, los encuentros de fe, el equipo de religiosos que me animaba y hasta mis programas de radio “El rastro de Dios” y “Mil amigos en la noche”. ¡Con lo que me había costado conseguirlo! Esto último era lo más doloroso: la Cope era una aventura innovadora que unos cuantos audaces habíamos emprendido para dotar a la Iglesia de unos buenos medios de comunicación social entre incomprensiones y disgustos. Pero había que decidirse: no se podía vivir pendiente de los chicos de noche y en todas aquellas tensiones durante el día. O una cosa u otra. Las noches se me hacían cortas sorprendido a cada momento en la Unión Vecinal de Absorción de Vallecas, número 315, por quienes llamaban a mi puerta buscando refugio y yo no podía dárselo. Aun eramos nosotros mismos, yo y mis muchachos, quienes provocábamos los encuentros. Al caer el sol nos reuníamos en los vagones de mercancías del Legazpi — aparcados en Las Carolinas— nos dábamos cita en aquel lugar para encontrar comida entre el desecho del mercado de frutas y verduras. Allí buscábamos amigos, encontrábamos a los perdidos y establecíamos, alrededor de una lumbre, la más apasionante amistad entre golfos y truhanes, robaperas y aventureros. Era una picaresca sana. Entonces no conocíamos aún las maldades de la droga. Y mi gente era adicta a la musculatura, a entrenar por las mañanas en la Casa de Campo para ser un día figuras del toreo o boxeadores imbatibles más que peleadores barriobajeros. El cuadrilátero y la plaza de toros constituían el sueño dorado. Eran hombres de buenos sentimientos y no existía mal uso de la navaja. Ni siquiera el dinero, aun el sustraído pro-fesionalmente por nuestros amigos carteristas, era el más preciado objeto del deseo. En aquel entonces se robaba para comer, para vivir, para comprarle una lavadora a “la vieja” pero jamás para especular. Estaba mal visto. Lo más, para chulear en el barrio y hacerse un traje. Aún nadie se atrevía con el coche ni con la moto. Eso fue después. Mi barrio, Entrevías viejo, era muy singular. Como su nombre indica, se había creado entre las vías de Vallecas y formaba un conglomerado de chabolas alrededor de una iglesita pobre dedicada a san Carlos Borromeo, patrón de los banqueros. En la UVA vivía yo y los muchachos que me cabían en 70 metros cuadrados. Nuestro patio era un almacén de papel y chatarra, y un desaparecido vehículo llamado “Gogomóbil” era nuestro más codiciado medio de transporte para personas y mercaderías.

Mi labor pastoral empezaba al anochecer: cuando la gente regresaba de la ciudad. Los poblados de chabolas, la China y el Japón, en medio de los basureros del gran Madrid, eran un lugar de extraña atractiva convivencia de payos y gitanos donde se desarrollaba la vida y a veces se encontraba la muerte para quien no respetara un especial código de comportamiento en el que alguien llevaba la voz cantante. El humo de los crematorios de basuras incombustibles se juntaba con el humo de la hornilla al atardecer y ahí nacía el hogar, que yo quería hacer cristiano o debía hacer cristiano predicando las bienaventuranzas. Difícil misión. A menudo me preguntaba cómo predicar a aquellos estómagos vacíos.

***

Estaba ante el despacho del cardenal. Me temblaban las piernas. Llamé a la puerta con los nudillos de la mano. La bronca voz de don Vicente Enrique y Tarancón me contestó:

—¡Adelante!

Era una voz singular, con tono de cazalla, aunque no bebiera, y sabor a tabaco negro que se había de hacer memorable poco tiempo después en el sermón a la Corona en la Iglesia de los Jerónimos. Esa voz fuerte, segura, aguardentosa en un abstemio sereno me causaba admiración y respeto.

Abrí la puerta. El cardenal estaba sentado en su mesa de despacho. Al verme se levantó y salió a mi encuentro con un gesto paternal que agradecí. Yo estaba visiblemente nervioso.

—¿Qué pasa, Luis, cómo estás? —me interpeló.

—Bien —contesté confuso.

—Te encuentro un poco preocupado.

—Lo estoy, señor cardenal. Voy a tomar una decisión importante. —Tú dirás. Pero siéntate.

Lo hice en el sillón del confidente en el que muchas veces él había escuchado nuestras inquietudes sacerdotales. Sacó hebra de tabaco y lió un cigarrillo a la vieja usanza mientras me miraba expectante. —Verá. Quiero dejar todo esto: el Obispado, el seminario, la radio, las clases...

El cardenal no sé inmutó. Me escuchaba atento.

—Bueno —proseguí—, no es que deje el sacerdocio. No vaya a pensar que lo voy a dejar. No estoy pidiendo una secularización. No se trata de eso. Simplemente quiero cambiar de vida. Quiero trabajar con los muchachos con los que vivo desde hace tiempo. Son chicos complicados; algunos quieren ser toreros, otros no saben lo que quieren ser ni quién los trajo a este mundo. Estoy harto de buscar y dar peces y quiero enseñarles a pescar. Pescar con ellos.

A medida que iba hablando parecía que me iba afirmando en mis ideas, convenciéndome a mí mismo de tantas incertidumbres. Lo que no sabía era si estaba convenciendo al obispo.

Don Vicente me escuchaba sin aparente sorpresa hasta que me preguntó interrumpiendo mi discurso:

—¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir?

Dudé la respuesta. Le miré fijamente. Pero al fin me decidí a decírselo.

—Señor cardenal, ¡voy a poner una taberna!

***

Al acabar de escribir recibo la noticia de la muerte de don Vicente, el cardenal Tarancón y asisto conmovido a su entierro en la catedral de San Isidro, de Madrid, pensando en este hombre que supo escucharme, cuyas horas compartí en momentos críticos para la historia de nuestro país, y supo comprender las dificultades de tan distintos caracteres haciendo verdad lo que de él ha escrito José María Martín Patino: “Llevaba la luz helénica en sus pupilas, el tacto de los mercaderes y la fe intrépida paulina”. Por eso le admirábamos, le queríamos y guardamos hoy su memoria.

II

Íñigo y la Taberna del Alabardero

A menudo venía a buscarme al terminar mi trabajo en el Arzobispado mi amigo Íñigo. Íñigo era de mi edad. Habíamos cumplido los treinta y ocho. Tenía una formación exquisita y una singular forma de ver la vida: a su clase y educación aristocrática, unía una cierta bohemia y una inquietud por transformar la sociedad en que vivíamos, que compartíamos. Era un inconformista educado. A mí me gustaba de Íñigo su cultura y su mundo, un mundo de fantasía transformando y creando los reductos de un poder que intuíamos iba a cambiar de manos, de personas. Tenía una visión universal de su pueblo al que necesitaba sacar de sus fronteras. Hacía hablar a las piedras más sencillas contándonos la historia como si hubiera sido el autor de sus monumentos. Íñigo, noble por títulos y por herencia familiar, ponía a la nobleza boca arriba. Íñigo, culto, revolvía el arte hasta hacértelo asequible y elemental. Íñigo, banquero, rascaba los bolsillos de los demás y los suyos propios para ayudar, sin meter ruido, al más desconocido. Íñigo era amigo del pueblo y por tanto mi amigo.

Aquella tarde paseamos largo rato por los jardines que rodean el Palacio de Oriente.

Yo le contaba a Íñigo mi entrevista con el cardenal porque habíamos decidido juntos cuál iba a ser mi futuro. Él había sido el inspirador de aquella idea que don Vicente juzgaba absurda: poner una taberna. Es más, allí enfrente de la plaza estaba el lugar elegido para ello: en la calle Felipe V, número 6, colgaba un cartelito en un local semiabandonado diciendo “Se alquila”, con un teléfono como referencia. A él habíamos llamado y ya estaban las condiciones del contrato concertadas. Hasta bien entrada la noche nos dedicamos a planear la operación: cómo hacer la taberna, cómo decorarla, cómo llamarla... A la mañana siguiente Íñigo me acompañó a ver a Jaime Carvajal que era director del Banco Urquijo y se empeñó en avalarnos para poner en mis manos todo un capital a crédito: 650.000 pesetas, que pronto se convirtieron en los imprescindibles elementos para que aquellos 120 metros cuadrados se bautizaran como Taberna del Alabardero. Su nombre nos lo sugirió el hecho de que por estas calles cercanas al palacio desfilaba la guardia de alabarderos en otros tiempos. Los guardias reales habían pasado al olvido pero fuimos refrescando las memorias de nuestros clientes hasta la leyenda. Las marchas de alabarderos, sus pífanos, las historias de amor derivadas de su reconocida gallardía eran fáciles de fabular ante los incipientes parroquianos. En la cocina tuvimos desde un principio la inestimable ayuda de Patxi Bericua, un lequeitarra que venía de Panier Fleuri, desde Rentería, y que hizo buenos los primeros pasos. Así garantizamos que nuestros pucheros tuvieran buenos productos y buenos condimentos. En la sala las cosas eran más complicadas. Teodoro Librero, alias El Bormujano, por entonces reciente mata...

Índice

- PRÓLOGO

- CONFESIÓN

- HISTORIAS

- OTOÑO

- INVIERNO

- PRIMAVERA

- VERANO

- EPÍLOGO

- CRÉDITOS