This is a test

- 353 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

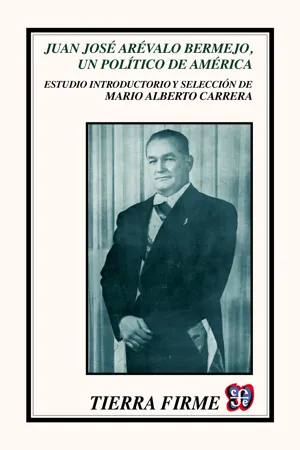

Juan José Arévalo Bermejo, un político de América

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

Rosario Castellanos se singulariza por la propensión a descender al interior de su conciencia en busca de emociones que, convertidas en canto o en elegía, suelen aflorar en descarnados versos. En este volumen puede encontrarse, entre otras obras, "La lamentación de Dido", que sobresale entre lo más fino y depurado de su voz poética.

Preguntas frecuentes

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

Sí, puedes acceder a Juan José Arévalo Bermejo, un político de América de Mario Alberto Carrera en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Mujeres en la poesía. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

LiteraturaCategoría

Mujeres en la poesíaANTOLOGÍA

De “Antikomunismo en América Latina”[*]

INTRODUCCIÓN: UNA HISTORIA DE PUERCOS

(Apuntes para una novela de costumbres)

(Apuntes para una novela de costumbres)

CUANDO llegué a Guatemala, en septiembre de 1944, llamado por la juventud de mi país para desempeñar el difícil encargo de “candidato presidencial de oposición” frente a un gobierno tenebroso, tenía yo ocho años de vivir en Argentina. Parientes, amigos, líderes, simpatizantes, se dieron a la tarea de informarme sobre todo aquello que había ocurrido durante esos ocho años de ausencia. Entre las tremendas informaciones deslizadas no faltaron, desde luego, las hazañas de los funcionarios regionales, militares o civiles, permanentes o ambulantes. Hay materiales para escribir voluminosos tratados sobre criminalidad gubernativa. La siguiente no es la historia más macabra; pero para los fines de este libro, es la más ilustrativa. Cambiaré, únicamente, los nombres de los actores.

En la ciudad de Jutiapa se detuvo, allá por 1940, la Escolta Rural de Oriente, un pelotón de “policía montada”, dirigida por jefes y oficiales del ejército. Su tarea consistía en perseguir a los delincuentes: a los que sí lo eran, a los que se decía que podrían serlo, a los que convenía se tuvieran por tales. Perseguir la criminalidad y practicarla llegaron a ser sinónimos. Aquella Escolta Rural de Oriente lo mismo servía para un fregado que para un barrido. La dirigía por entonces el coronel Lazo, que ganó sus galones sirviendo al paladar del sanguinario señor presidente.

Mientras “descansaban” en la ciudad de Jutiapa, la escolta se distribuía en posadas y hospedajes. Las atenciones al coronel Lazo estaban reservadas al “comedor” de la niña Filomena mujer joven y hermosa que tenía el negocio en las primeras casas de la ciudad, entrando por el camino de Cuilapa. La dueña, con una historia sentimental muy numerosa, era en Jutiapa la amante del coronel, y gozaba del ascendiente que eso arrojaba dentro del vecindario. A la sazón cebaba dos cerdos, especialmente destinados para beneficiarlos durante las fiestas del Año Nuevo, época en la que el coronel estaría nuevamente en la ciudad. Se hablaba ya de la fiesta como de un acontecimiento ruidoso. Habría marimba toda la noche, tamales en abundancia y trago sin medida. Se bailaría, se reventarían cohetes y bombas voladas. El señor cura y el general (jefe político del Departamento) habían prometido su asistencia. La dueña, simpática y locuaz, mostraba orgullosa los dos cerdos a los pasajeros de todos los días. Eran de raza escogida, medían ya tres palmos de alto, y eso que aún faltaban seis meses. Los puercos, verdaderos personajes de barrio, gozaban de toda libertad, paseaban juntos merodeando en los predios vecinos y llevaban su pesado y gruñoso andar a potreros inmediatos y hasta el camino real.

Un día de estos, al mediodía, estando el coronel a la espera de su almuerzo, el muchacho de los mandados entró protestoso y fatigado, para avisar a su patrona que los puercos no aparecían por ningún rincón. El alboroto fue mayúsculo y ya nadie pensó en comer. Vecinos, amigos y soldados de tropa se dieron a una nueva pesquisa por el barrio. “Por aquí pasaron”, decían unos. “Si yo los vide esta mañana”, afirmaba otro. “Pordiosito que eran los que yo topé en el camino rial”, juraba uno de Mita. Pero los puercos de la niña Filomena no aparecían. Y se daban por perdidos. “Se robaron los tuncos[1] de la niña Filo”, “Ay, qué ingratitú, y tan lindos animales”. El vecindario estaba de pésame.

La niña Filomena lloraba en los brazos del coronel, mientras los mensajeros de buena voluntad iban y volvían sin resultado. Por fin una vecina, deseosa de ser mirada y bien tenida, se acercó a los amantes. “Los hermanos García andaban por ai esta mañana.” “Yo mesmita los vide.” “¿Quiénes iban a ser si no los tales ladronazos?” Los hermanos García eran dos jóvenes que todavía no llegaban a los veinte años. Huérfanos desde muy chicos, vivieron su vida a la buena de Dios, sirviendo todos los oficios, favorecidos por la voluntad de los más, hostilizados por los vecinos importantes. No sabían de contabilidad ni de moral, ni tenían ellos la culpa. Útiles para quienes los invitase a trabajar, eran sin embargo un poco vagabundos, un poco enamorados y un poco pendencieros. Rateros o no, ladrones o no, los hermanos García formaban parte legítima de aquella comunidad social.

Era precisamente, exactamente, lo que el coronel Lazo necesitaba: una pista. Si se los habían robado, ¿quién si no los hermanos García? También él conocía a esos sujetos, y no eran santos de su devoción. Con la presteza del militar cuya tropa corre peligro, el coronel movilizó a sus hombres, y los jinetes de “la montada” se distribuyeron por toda la ciudad en busca de los hermanos García. Dos horas después, la Escolta Rural emprendía su marcha para Cuilapa; los hermanos García, maniatados, iban a pie entre la caballería, tragando polvo y sorteando empellones. Tenían que ser interrogados en un lugar preciso. El coronel Lazo estaba investido de autoridad especial, otorgada por el señor presidente. Era, él mismo, él solo: juez, testigo, fiscal y sacerdote. El vecindario congregado por grupos movedizos, presenció silenciosamente la salida de la tropa. Todavía estaba el sol un poco alto, y los rifles brillaban como alfileres entre la polvareda de oro.

Cuando la noche empezaba a caer sobre la ciudad, el tropel de la caballería movilizó de nuevo en curiosidad a los vecinos. A la cabeza de la escolta, el propio coronel Lazo, jinete sobre su alazán careto. El caballo venía bañado en sudor y babeando; tascaba ruidosamente el freno, y la espuma le formaba en el hocico, a ambos lados, dos como ramilletes de algodón amarillento. Apeóse el coronel bajo la enramada de al lado, anudó el lazo, sujetó las riendas sobre la montura, aflojó la cincha un poco, le dio una nalgada al alazán, y entró al corredor de la casa, con la vista baja, sobándose las manos en las mangas. Doña Filo estaba esperándolo, fatigada de pensar en su desgracia.

—¿Y mis tuncos? —le preguntó sollozando y llorosa.

—Perdidos, linda. Estos bandoleros se negaron a confesar el robo. Y luego, quisieron fugarse. Vos sabés que la ley es la ley. Seis hombres se quedaron enterrándolos, allá en la vuelta grande del cerro.[2]

—¡Mis tuncos! ¡Mis tuncos!... —clamaba en voz alta la querida del coronel.

Muy de mañana, al día siguiente, el coronel Lazo dictaba el informe que debía elevar a la superioridad, y lo hacía con los auxilios de un viejo oficinista de la jefatura política, entendido en leyes, de mucha experiencia y con buena letra. De pronto entraron ruidosamente a la casa dos chicos que venían dando voces:

—¡Ña Filo!, ¡ña Filo!, los tuncos aparecieron.

—Ashtán en la quebrada, camino’e l’Acequia...

Respiraron un poco, y uno de ellos agregó:

—Parece que’stán embarrancados y no pueden salir.

La hermosa niña Filo y el guapo coronel, de bigotes como cuernitos bien punteados hacia arriba, se miraron profundamente a los ojos, un buen instante, sin respirar. El coronel siguió limpiándose las uñas con su pequeño cuchillo puntiagudo, y ya sin mirarla le contestó su tácita pregunta:

—No te aflijás, preciosa, los hermanos García eran comunistas.

LOS GOBERNANTES GENDARMES Y SU ANTIKOMUNISMO

Estamos aquí para impedir que el enemigo acorrale al abanderado, o caiga en malas manos la bandera.

JOSÉ MARTÍ

No se trata de una lucha a muerte contra lo que suele llamarse comunismo, sino de un ataque a fondo contra la libertad.

VICENTE SÁENZ

SE INICIA este libro con supuestos sociológicos elementales, todavía no demostrados, que sirvan como hipótesis de trabajo, como hipótesis plausibles para explicar lo nuestro, para llegar al corazón de la comedia que se juega en estos momentos en los salones de gobierno, en los tribunales de justicia, en las conferencias internacionales, y llegar al mismo tiempo al corazón del drama que se vive en los planos populares, en la intimidad de los hogares, en las asambleas de la juventud, en los patios de las fábricas, en las cavernas de las minas, al aire libre y a plena luz del día en el campo.

Por de pronto, estamos confrontando estratos antagónicos de la vida nacional: la minoría poderosa de los que mandan, la mayoría inoperante de los gobernados. Son dos mundos contrapuestos, cada día más distantes el uno del otro, cada día más enconado el uno contra el otro. Tal fenómeno de distanciamiento corresponde a un proceso interior, no de planos sociológicos, sino de origen psicológico y moral, de raíces filosóficas, particularmente estimativas. Estos planos, llamémosles íntimos, se forman como por coagulación de intereses dispares, inconciliables. Los intereses de orden material producen en cada uno de nuestros países una corriente política determinada, que se expresa en planteos económicos, en modalidades comerciales, en aspiraciones políticas, hasta llegar a una teoría del Estado, o, en su caso, a una teoría negadora del Estado. En cambio, las capas populares que no conciben el comercio como el fundamento último de la vida, se orientan en corrientes políticas incompatibles con la anterior, someten lo económico al comando de otros valores vitales, entre los cuales conceden papel preponderante a la dignidad de la persona humana, pelean por su libertad, así en abstracto, entienden por justicia algo muy grande que no se limita al salario, y formulan aspiraciones de participación política, hasta llegar a su propia teoría del gobierno.

Los pueblos latinoamericanos (no sé si ocurre lo mismo en las sociedades europeas) se debaten en la pública pelea de las dos corrientes citadas. La minoría poderosa, arrinconada en sus cuantiosos intereses y defendida por un aparato policial que se costea con el dinero de todos los compatriotas, por un lado, y por otro las grandes mayorías que no tienen millones que guardar, que se mueven como instintivamente detrás de aspiraciones mínimas en lo material, máximas en lo moral, preocupadas fundamentalmente de la educación de los hijos y de un vivir con sentido y tarea. De la lucha entre ambos modos de valoración humana surgen los aspectos epidérmicos y contradictorios de eso que llamamos la vida pública.

Dos formas de gobierno se dan en América Latina, como expresión visible de aquella lucha íntima. Por un lado, los gobernantes gendarmes, instalados en el poder para mantener intactas las leyes que perpetúan los sistemas de explotación, y los gobernantes representativos, que intentan modificar esas leyes para dar un poco de respiro a las masas populares y levantarlas a planos de vida más humanos. Todo movimiento nacional revolucionario desemboca siempre, en Latinoamérica, en un gobierno representativo, individual o colectivo, lo integren o no representantes del ejército. Los momentos, demasiado fugaces, en que el pueblo desea hacerse oír y se hace oír, producen esta clase de gobiernos. No siempre tiene la masa popular la fortuna de elegir bien a sus representantes, y en la mayoría de los casos los hombres de la confianza popular sucumben a las tentaciones que los rodean o simplemente se incorporan a la cofradía de los millonarios y el poder cae, por obra de milagro, otra vez en manos de los viejos usufructuarios de la cosa pública, sin necesidad de nuevas elecciones.

He aquí la razón por la cual los gobernantes gendarmes son mayoría y duran más. Pero sería injusto decir que en América Latina el pueblo tiene “vocación” por los gendarmes. Hay un permanente juego de estafadores que arrebatan a la masa sus líderes; el portavoz de la plebe se vuelve gendarme: el libertador se vuelve verdugo o instrumento de los verdugos. Es como un juego de azar, que se aprovecha de la diversa proporción de buena calidad y de mala calidad que se aloja en la conciencia de cada hombre. Es un juego de psicología práctica que termina con cierto fortalecimiento de ganglios y de músculos, para desembocar en el monstruoso mecanismo mandibular de unos pocos, a costa del mínimum vital de los más, y en desmedro de lo que en esencia es el hombre. Así es como aquellos que fueron electos mayoritariamente para romper la costra legalista e inmoral, resultan como de milagro convertidos, también ellos, en costra. ¡Trágico proceso de petrificación que en lo político se llama traición!

Esbozada la hipótesis, vayamos al encuentro de un gobernante gendarme: de uno cualquiera. El gobernante gendarme no gobierna: administra. Es el gran administrador de bienes cuantiosos. De los ajenos, en un comienzo: también de los suyos al final. Les llaman a esos bienes “los intereses de la nación”. No es verdad. Los intereses de la nación son otros. Éstos que ellos custodian y administran, son los intereses de una minoría, de un núcleo social consagrado a los grandes negocios: cierto número de familias, tradicionales o advenedizas, que necesitan una policía cada vez más grande, cada vez más fuerte. Y esta policía creciente no se detendrá hasta confundirse con el propio gobierno. Los gobiernos, de arriba hasta abajo, funcionan entonces como una perfecta organización de policía.

No es indispensable que el gobernante gendarme sea militar. Cuando un civil se erige en gobernante gendarme suele ser más elemental y más bruto que los coroneles de la fama. Este tipo de gobernantes fue la nota pintoresca de nuestra América en el siglo pasado, y quedaron inmortalizados en la persona del ecuatoriano Veintemilla, gracias a la pluma de Juan Montalvo, el injuriador. En los comienzos de nuestro siglo, la especie renace, pero en vez de un Montalvo, surge un Vallenilla Lanz que los ensalza y los justifica diciendo de ellos que son “la única fuerza de conservación social”.[3] En vísperas de la segunda Guerra Mundial, América Latina ofrecía el mismo espectáculo pintoresco y padecía buena proporción de gobernantes gendarmes, de estilo totalitario, cuyos auxilios fueron solicitados, sin embargo, para “defender la democracia” contra el nazismo de entonces. Terminada la segunda guerra, los Estados Unidos hallaron los pretextos adecuados para continuar usando esta clase de servidores “extranjeros”, que de manera tan solícita cuidan los intereses de una minoría de connacionales.[4] Por la experiencia secular de Inglaterra, sabemos ya que estas minorías, sensualizadas alrededor de lo económico, son los mejores aliados a la hora de la penetración imperialista. En la India había “un poderoso grupo de ricos terratenientes que tienen fuerte interés en la continuación del dominio británico y que poseen completo dominio sobre la masa del pueblo”. Esto dijo en 1829 lord Bentick, gobernador general. Así nos explicamos que para gobernar cada 2 000 asiáticos, Inglaterra solamente necesitaba de un inglés. Establecido ahora en Occidente en sus formas principales un nuevo Imperio, el Imperio interpolar, los gobernantes gendarmes vendrían a ser, conjuntamente con las oligarquías nacionales, también guardianes de los intereses del Imperio, es decir, de los intereses de una minoría que gobierna el Occidente desde Nueva York.

Mientras tanto, los pueblos no se entregan, y han seguido alimentando su aspiración a ser gobernados por estadistas: fatigados un poco, avergonzados quizá, de tanta humillación colonizante, policial y penitenciaria. Por estadistas se tenía, en el siglo pasado, a los hombres que se habían formado en el estudio del derecho, de la filosofía social, de las finanzas, de la diplomacia y de la historia política. Era una valoración admirativa. En nuestros días ya se va necesitando algo más que capacitación libresca y experiencia de salón para representar adecuadamente ese tipo escaso de gobernante que los pueblos piden y exigen para su propia salud. Más que virtudes de ilustración, de erudición y de hermenéutica, esos hombres que los pueblos latinoamericanos piden y exigen, deben mostrar elementales virtudes psicológicas, referidas principalmente al orden de las hormonas. El cambio de condiciones políticas desplaza lo intelectual a lo biológico, y el líder vuelve a ser un hombre de garra, apto para el combate, varón: bien varón. La merma de poderes políticos que padecen los gobiernos locales en favor del Imperio, la prédica incesante para desacreditar el concepto de soberanía, la imposición de tratados y convenios bajo la real o ficticia necesidad de empréstitos, la intimidación por parte de la prensa grande contra todo gobierno que intenta defender otros puntos de vista, la amenaza velada pero sostenida de los embajadores que fabrican revoluciones cuando los presidentes no se entregan, o les producen sequía de dólares, ha llegado a desplazar el mérito de lo que antes se entendía por misión de estadista, para poner en su lugar, en primera fila, fuerzas humanas más elementales, energías varoniles, que desgraciadamente nuestra civilización niveladora de sexos hace más escasos noche a noche. El estadista satisfacía los anhelos populares cuando éramos repúblicas soberanas, y la cabeza, el comando de los nuestros, estaba en la casa de gobierno de cada país. Ahora, pasada la mitad del siglo XX, el estadista no se alcanza él solo, porque tiene que esclarecer un problema de fronteras, un problema de forasteros metidos en la casa, de forasteros que intentan gobernarnos. Para defenderse de un peligro tan nuevo, la diplomacia, el francés y la erudición no bastan. Un gobernante popular, en esta hora de limpieza, necesita, además, la escoba simbólica y el garrote casero de nuestros abuelos.

No era falsa la imagen aquella de que el gobernar se asemeja a la conducción de la nave, donde el piloto es el único responsable del viaje, y su deber sería conducirla en tal forma que se vaya siempre por el rumbo preciso y se llegue siempre hasta el puerto elegido, con seguridad, sin contratiempos, atento a las tormentas y a los escollos, cuidando la vida de los tripulantes. La imagen del gobernante piloto estuvo en todas las conciencias: era el piloto estadista. Pero en esta hora tremenda de peligro en alta mar, el piloto de la nave no es el piloto: nuestro gobernante no es nuestro piloto. Las naves avanzan movidas desde lejos, por radar. El piloto compatriota no es piloto: es copiloto. El piloto jefe va en la nave-piloto. Si hay tormenta o si la habrá: por dónde nacen los vientos y hacia dónde se desplazan: si debemos o no debemos desplegar las velas o multiplicar los remos: si el peso es excesivo y el navegar pausado: si debemos quitarnos la ropa o arrojar el café, si hemos de hacerlo esta noche o en el amanecer: todo nos lo dicen desde fuera. Y para eso no se necesitan estadistas. Bastan los gobernantes gendarmes, los perfectos administradores, los garantizadores del orden, los que fabrican con estruendo de balas el silencio. La teoría fascista de “dejar pensar al jefe por nosotros” ya no es teoría interna de un Estado, y se convierte en mentalidad colonial de los estados que reconocen a la metrópoli el derecho de pensar por ellos, y se ahorran tan fatigoso y peligroso menester.

El gobierno de cada provincia se reduce a términos simples y a funciones muy cómodas: cuidar los privilegios y las leyes, cumplir las consignas extranjeras que los perpetúan o los acrecientan, mantener en sosiego a los habitantes, vigilar las puertas de acceso, despachar los frutos cumplidamente,...

Índice

- Portada

- Permanencia o caducidad del arevalismo o pensamiento de Juan José Arévalo, Mario Alberto Carrera

- RAPIDÍSIMOS RETRATOS —MÁS BIEN DOS O TRES TRAZOS—DE LOS PERSONAJES PROTAGÓNICOS DEL “DRAMA”

- ANTOLOGÍA

- Bibliografía

- Algunas publicaciones del autor

- Índice