![]()

PARTE II

LOS ORÍGENES DEL ERROR

![]()

3

Nuestros sentidos

«Una señora me preguntó una vez si creía en fantasmas y aparecidos. Le contesté con veracidad y sencillez: “No, señora; he visto demasiados para eso”».

Samuel Taylor Coleridge

En abril de 1818, el explorador escocés John Ross zarpó de Londres rumbo oeste con dos barcos, treinta años de experiencia naval y el mandato del Almirantazgo británico de encontrar el Paso del Noroeste, la ruta marítima a través o alrededor de América del Norte. La existencia de dicha ruta era un enigma sin resolver, pero su potencial importancia económica estaba fuera de discusión. Como casi todas las mercancías se transportaban por mar en aquella época, abreviar el tránsito entre Europa y Asia supondría un gran impulso para el comercio mundial. No es sorprendente que la búsqueda del Paso del Noroeste hubiera llegado a constituir una obsesión internacional: un acicate a la exploración, una pantalla en la que proyectar delirantes fantasías sobre el Nuevo Mundo, y el crisol en el que se hicieron o se deshicieron la fortuna y la fama de muchos hombres. Cuando la expedición de 1818 se puso en marcha, exploradores y buscadores de fortuna llevaban más de trescientos años tratando de dar con esta ruta. Desde hacía setenta y cinco, el Gobierno británico ofrecía permanentemente un premio de 20.000 libras —unos dos millones de dólares en dinero actual— a quien la encontrara.

Casi una década antes de que Ross saliera del puerto, la célebre travesía de Meriwether Lewis y William Clark de este a oeste de Estados Unidos había demostrado que no existían ríos navegables que unieran las dos costas, de modo que los exploradores posteriores se encaminaron hacia el norte, a las aguas del Ártico canadiense. Era este un lugar en el que Ross no había estado nunca. Aunque se había enrolado en la Marina a la edad de nueve años, su destino más septentrional antes de 1818 había sido Suecia; los demás habían sido el canal de la Mancha, las Indias Occidentales y el Mediterráneo. Podría parecer extraño escoger a un hombre sin experiencia en la región para capitanear una expedición de tal trascendencia, pero daba la casualidad de que John Barrow, el subsecretario del Almirantazgo británico que patrocinaba el viaje, tenía poco donde elegir. Casi ningún explorador había navegado de Inglaterra al Ártico desde William Baffin, doscientos años y pico antes, lo que convertía el viaje de Ross en la expedición ártica inaugural de la Marina Real británica moderna.

Gracias a los mapas e informes de Baffin, Ross sabía de la epónima bahía de Baffin y de tres grandes canales —Smith, Jones y Lancaster— que había en su zona noroccidental. Ross, a quien Barrow había otorgado amplia libertad para dirigir la expedición como le pareciera conveniente, decidió explorar aquellos canales para ver si alguno de ellos salía al esperado Paso del Noroeste. En julio, después de tres meses en el mar, él y su tripulación llegaron a la bahía de Baffin, lo cual ya era un triunfo de por sí, puesto que Barrow había dudado abiertamente de su existencia. Tras concluir que los canales de Smith y Jones eran impracticables, centraron su atención en el de Lancaster, que Ross había considerado el más prometedor de los tres. Pero cuando, a finales de agosto, arribaron a él, el canal estaba envuelto en una densa niebla y nada pudo hacerse sino esperar. Por fin, a las tres de la tarde del 31 de agosto, un oficial llamó a la puerta del camarote de Ross para informarle de que el cielo se estaba despejando, y el capitán subió a cubierta de inmediato. Poco después, la niebla se levantó del todo y esto es lo que escribió Ross en su relato del viaje:

Vi claramente la tierra en torno al fondo de la bahía, formando una cadena de montañas unidas a las que se extendían a los lados norte y sur. Esta tierra parecía hallarse a una distancia de ocho leguas; se envió al señor Lewis, el oficial de navegación, y a James Haig, primer marinero, a tomar la posición, que fue anotada en el diario de a bordo [...]. A las montañas, que ocupaban el centro en dirección norte y sur, se les puso el nombre de montañas de Croker, por el secretario del Almirantazgo.

Así que el «canal» de Lancaster no era más una ensenada. En vez de abrirse hacia occidente a la bahía de Baffin y luego al Pacífico, acababa en tierra, una gran extensión de hielo y altas cumbres. Acabó también el viaje de Ross al Ártico. Decepcionado, pero habiendo satisfecho las instrucciones de su mandato naval, el comandante regresó a Inglaterra.

Pero algo raro había sucedido. El segundo de Ross, un tal William Parry, le iba siguiendo a distancia en el otro navío y no había visto las montañas que, según aseguraba Ross, bloqueaban la salida del canal de Lancaster. De vuelta en casa puso este hecho en conocimiento de John Barrow. En tanto que patrocinador del viaje y principal paladín en Inglaterra de la búsqueda del Paso del Noroeste, Barrow, naturalmente, dio preferencia a la idea de que aquellas montañas no existían sobre la de que sí existían. Confiando en la palabra de Parry, concluyó que el comandante se había equivocado. Ross empezó a verse envuelto en las sombras de la desconfianza y el ridículo, aun cuando, se mirara como se mirara, había conseguido algo extraordinario. El más trascendente de sus logros era haber llevado un navío británico por las traicioneras aguas del Ártico oriental y haberlo conducido sano y salvo de vuelta a Inglaterra. Al mismo tiempo, había corroborado el informe de viaje de William Baffin, anteriormente cuestionado. Había abierto la bahía de Baffin a la industria ballenera británica, había documentado el primer encuentro conocido entre los occidentales y la población inuit de la región, recogido importante información sobre las mareas, los hielos y el magnetismo y traído gran cantidad de especímenes biológicos y geológicos. Pero ante el entusiasmo que suscitaba el Paso del Noroeste nada de esto contaba mucho. El buen nombre de Ross quedó manchado y pronto se hundió. Menos de un año después del regreso de la expedición de 1818, Barrow envió otra vez a Perry al canal de Lancaster. Esta vez Perry sí que vio la cordillera de Croker... y luego pasó a través de ella. Las montañas eran un espejismo.

John Ross había sido víctima de uno de los fenómenos ópticos más extraños y fascinantes que existen. Todo el que haya ido en coche un día muy caluroso está familiarizado con un espejismo consistente en que aparece a lo lejos un charco de agua cubriendo la autopista pero se desvanece conforme uno se aproxima. Esto se denomina «espejismo inferior», o en ocasiones «espejismo del desierto», ya que el mismo fenómeno hace que se aparezcan a los viajeros oasis inexistentes en ardientes extensiones de arena. Pero muy pocas personas han visto un espejismo del tipo del que vio Ross, porque las condiciones necesarias para producirlos suelen darse cerca de los polos terrestres. Este tipo de espejismo se conoce como «espejismo superior» (o ártico). Los espejismos inferiores nos muestran cosas que no existen: charcos en la carretera u oasis en el desierto. Pero los espejismos superiores nos muestran cosas que sí existen. Las montañas que vio Ross eran reales. El problema es que no estaban a 25 millas al oeste, en el canal de Lancaster, sino a 200 millas al oeste, en una remota isla del Ártico canadiense.

No hace falta decir que, en condiciones normales, no vemos montañas a 200 millas de distancia y deducimos que están cerca. De hecho, salvo en condiciones óptimas, no vemos montañas a 200 millas de distancia y punto. Pero, al curvarse los rayos de luz desde más allá del horizonte en dirección a nosotros, los espejismos superiores elevan, introduciéndolos en nuestro campo de visión, objetos que la curvatura de la Tierra oculta habitualmente. Estos espejismos se inician con una inversión de temperaturas. Normalmente, la temperatura del aire es más alta cerca de la superficie de la Tierra y va descendiendo conforme subimos (pensemos que hace mucho más frío en lo alto de una montaña que abajo, en el valle). Pero cuando hay inversión de temperaturas, este orden también se invierte. Una masa de aire frío cercano a la superficie —por ejemplo, por encima del suelo o el mar polares— se encuentra con una masa de aire más alta y cálida creada por unas condiciones atmosféricas atípicas. Esta situación invertida aumenta enormemente la medida en que la luz se puede curvar. En las regiones árticas o antárticas, donde las temperaturas del aire en la superficie son extremadamente bajas, la luz se curva tanto a veces que los fotones que llegarían a la retina de un ser humano que estuviera allí pueden ser reflejados por objetos que se encuentran a centenares de kilómetros. El resultado es en lo esencial otro tipo de fuego fatuo, una jugarreta de la luz que extravía a los viajeros desprevenidos.

Ross no fue desde luego el primero ni será el último marino engañado por un espejismo ártico. Es posible que los celtas, que zarparon de las islas noruegas Feroe en el siglo viii y avistaron lo que ahora es Islandia, se hicieran a la mar inducidos por unos espejismos que producían la ilusión de que aquella alejada tierra estaba mucho más cerca. De igual manera, los historiadores especulan con la idea de que los vikingos se aventuraron a emprender viaje a América del Norte (adonde arribaron en torno al año 1000) tras divisar un espejismo superior de las montañas de la isla de Baffin desde la costa de Groenlandia. Como hacen pensar estos ejemplos, lo más probable es que los espejismos superiores consistan en montañas y otras grandes masas de tierra. Pero, dado que estos espejismos pueden hacernos ver cualquier cosa que exista realmente, en vez de la centelleante ilusión acuática que es el único truco del espejismo inferior, las posibilidades son, en teoría, casi ilimitadas. En consecuencia, tenemos también informes de marinos que han visto espejismos árticos de objetos relativamente pequeños tales como icebergs, bancos de témpanos y —lo más inquietante de todo— otros barcos5.

Para entender lo convincentes que pueden ser esos espejismos examinemos la experiencia, relativamente reciente, del capitán canadiense Robert Bartlett. El 17 de julio de 1939, mientras navegaba entre Groenlandia e Islandia, Bartlett divisó las costas de este país, que se le aparecían tan grandes que pudo distinguir con facilidad muchos rasgos bien conocidos. Como John Ross, Bartlett estimó la distancia aparente a la costa en 25 o 30 millas. Pero sabía que la distancia real era más diez veces mayor, ya que su navío se hallaba a unas 350 millas de la costa islandesa. Hubiera sido asombroso que fuera capaz de ver tierra: sería como ver el monumento a Washington desde Ohio. Y sin embargo, escribió Bartlett, «si no hubiera estado seguro de mi posición y hubiera llevado rumbo a Reikiavik, habría tenido la certeza de llegar en unas pocas horas. Los perfiles de la tierra y la cumbre nevada del Jökull [glaciar] Sneffels se mostraban increíblemente cerca».

Únicamente ciento veinticinco años de mejoras en los instrumentos de navegación y en los conocimientos geográficos impidieron a Bartlett cometer el mismo error que Ross. Gracias a esos avances tecnológicos, incluida la tecnología de la información, Bartlett pudo hacer caso omiso de su propio juicio. Aunque sus recursos fueran mejores, sus sentidos resultaron igualmente engañados.

De la muy larga lista de motivos por los cuales entendemos mal las cosas, el más elemental de todos es que los sentidos nos fallan. Aunque esos fallos tienen a veces graves consecuencias (no hay más que preguntar al capitán Ross), por lo general consideramos las equivocaciones sensoriales relativamente triviales. En realidad, a menudo ni siquiera nos las planteamos como tales equivocaciones. Y sin embargo, en muchos aspectos, los fallos en la percepción aprehenden la esencial naturaleza del error. Por algo James Sully, el temprano cronista del error, eligió Las ilusiones como el título de su libro y como modelo para el resto de formas de confusión.

Los demás también lo hacemos, aunque casi siempre sin darnos cuenta de ello. Cuando descubrimos que nos hemos equivocado decimos que nos estábamos «haciendo ilusiones», y cuando ya no creemos en algo decimos que estamos «desilusionados». En general, las analogías con la visión son ubicuas en nuestro planteamiento del conocimiento y el error. Las personas que están en posesión de la verdad son «perceptivas», «observadoras», «clarividentes», «visionarias», «esclarecidas», están «iluminadas»; por el contrario, los ignorantes están «a oscuras». Cuando comprendemos algo, decimos «ya lo veo». Y también decimos que se nos ha caído la venda de los ojos, que antes estábamos ciegos pero ahora vemos.

Este vínculo entre el ver y el conocer no es solo metafórico. Casi todos aceptamos como verdadero todo lo que vemos con nuestros propios ojos o registramos con cualquiera de nuestros otros sentidos. Aceptamos como artículo de fe que lo azul es azul, que lo caliente está caliente, que vemos una palmera meciéndose en la brisa porque hay brisa y tenemos delante una palmera. Como ya he indicado y como veremos con mayor detalle en los próximos capítulos, todos somos proclives a considerar las ideas que tenemos en la cabeza como directos reflejos de la realidad, y esto sucede de manera especial en el terreno de la percepción. El calor, las palmeras, lo azul, la brisa: entendemos estas cosas como atributos del mundo que nuestros sentidos absorben simple y pasivamente.

Si así fuera, sin embargo, no está claro cómo iban a poder engañarnos nuestros sentidos, cosa que, como acabamos de ver, es perfectamente posible. Además, son capaces de hacerlo en circunstancias del todo normales, no solo excepcionales como las que experimentó John Ross. Consideremos lo que ocurre cuando salimos al exterior en una noche despejada. Para este experimento mental imaginemos que salimos no en Chicago o en Houston, sino en algún lugar verdaderamente oscuro: por ejemplo, el Himalaya, la Patagonia o el borde septentrional del Gran Cañón. Si en un sitio así miramos hacia arriba, observaremos que el cielo es inmenso y abovedado y que su oscuridad se extiende de un horizonte a otro y está perforada por innumerables estrellas. Si permanecemos allí el suficiente tiempo veremos que toda esta bóveda gira por encima de nuestra cabeza, como el más lento de los pestillos en la más misteriosa de las cerraduras. Si seguimos mirando más tiempo nos daremos cuenta de que nuestra posición en este espectáculo es central. La cúspide del cielo está justo encima de nosotros. Y el terreno en el que nos encontramos —un terreno que, a diferencia del firmamento, es totalmente plano y, a diferencia de las estrellas, permanece totalmente inmóvil— se extiende en todas direcciones desde un punto medio, que somos nosotros.

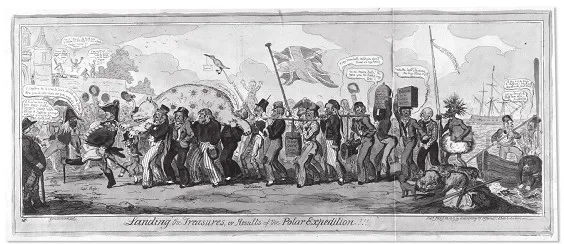

«El desembarco de los tesoros, o Resultado de la expedición polar», una caricatura de 1819 de George Cruikshank que ridiculiza el viaje de Ross. El hombre del extremo izquierdo dice: «Creo que ya tenemos bastantes osos, gaviotas, salvajes, tocones de madera, piedras y cachorros sin necesidad de ir a buscarlos al Polo Norte». Ross y su tripulación aparecen sin nariz, en alusión al hábito inuit de frotarse la nariz en vez de estrecharse la mano. (El hombre que carga el trasero del oso polar dice: «Me alegro de haberme quedado sin nariz»).

Dejando de lado el mal tiempo ocasional y ciento y pico años de iluminación artificial este es el panorama que como especie llevamos contemplando 73 millones de noches. Es también, por supuesto, una ilusión: casi todo lo que vemos y percibimos ahí fuera, desde nuestro imaginario porche patagonio, es engañoso. El cielo no es abovedado ni gira en torno nuestro; la Tierra no es plana ni está inmóvil y, lamento decirlo, nosotros no somos el centro del cosmos. Estas ideas no son solamente erróneas, son canónicamente erróneas. Son al intelecto lo que el Titanic al ego: un pinchazo que causa una herida que no se cierra, un recordatorio de hasta dónde podemos llegar con nuestras equivocaciones. Lo extraño, y no poco desconcertante, es que podamos caer en confusiones tan fundamentales sin hacer nada más que salir al exterior y mirar. No hizo falta ninguna teorización bizantina para llegar a la idea de que las estrellas se mueven y nosotros no (en realidad es la teorización bizantina la que nos está empujando gradualmente hacia una comprensión del universo más acertada). Sencillamente, vimos lo primero y sentimos lo segundo.

La falibilidad de la percepción fue una espina que tenían clavada los filósofos antiguos, pues muchos de ellos consideraban que los sentidos constituían la fuente principal de nuestro conocimiento del mundo. Esto suscitaba una pregunta obvia: si no podemos fiarnos de nuestros sentidos, ¿cómo podemos fiarnos de nuestro conocimiento? Una solución temprana y hábil para este problema fue negar que había un problema. Fue el apaño que prefirió Protágoras, el más destacado de un grupo de filósofos denominados sofistas, que exhibieron su elocuencia en la antigua Grecia en el siglo v a. C. Protágoras estaba de acuerdo en que los sentidos eran la fuente de todo conocimiento, pero negaba rotundamente que pudieran equivocarse. Se podría imaginar que esta convicción conduciría a una especie de realismo absoluto: el mundo es exactamente tal como lo percibimos. Pero esto solo fu...