eBook - ePub

Todas las historias y un epílogo

Enric González

This is a test

Compartir libro

- 464 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Todas las historias y un epílogo

Enric González

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

Este libro no sirve para adelgazar. Tampoco existe garantía de que mejore las perspectivas laborales o las relaciones familiares. Quien haya leído alguna de las tres obras aquí recopiladas (Historia de Londres, 1999; Historias de Nueva York, 2006; Historias de Roma, 2010) ya sabe que se expone a unas crónicas difícilmente clasificables, no del todo humorísticas ni del todo melancólicas, que componen la biografía íntima de unas ciudades maravillosas. También, de alguna forma, es la biografía de un tipo que tuvo la suerte de vivir en ellas y de conocer a gente extraordinaria.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cancelo mi suscripción?

¿Cómo descargo los libros?

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

¿En qué se diferencian los planes de precios?

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

¿Qué es Perlego?

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

¿Perlego ofrece la función de texto a voz?

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

¿Es Todas las historias y un epílogo un PDF/ePUB en línea?

Sí, puedes acceder a Todas las historias y un epílogo de Enric González en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Personal Development y Travel. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

Personal DevelopmentCategoría

TravelHISTORIAS DE LONDRES

EL OESTE

EL LONDINENSE ACCIDENTAL

El verano de 1990 fue tórrido en Madrid. Yo vivía allí por entonces y trabajaba en la sección internacional del diario El País. Un buen lugar, en un mal momento. El primer día de agosto, cuando el grueso de la redacción acababa de desaparecer hasta septiembre, el ejército iraquí invadió Kuwait. Un puñado de jeques multimillonarios tomó la ruta del exilio saudí a bordo de sus limusinas, en Washington se desenterró el hacha de guerra y, yendo al detalle, dos redactores del periódico —el infatigable Luis Matías López y el muy fatigable autor de estas líneas— padecimos un mes penoso.

Las jornadas se encadenaban desde las 11 de la mañana hasta las 3 o las 4 de la madrugada, de lunes a domingo: en aquel agosto solo logré tomarme un par de horas libres, y las malgasté en una visita al dentista. En pleno agobio, decidí que el periodismo no era lo mío y empecé a cavilar sobre posibles alternativas. No se me ocurrió nada. Y en octubre me encontré en Dahran, la ciudad petrolera saudí donde se concentraban las tropas aliadas, como enviado especial a una guerra futura. Había que esperar a que expirara, el 15 de enero, el plazo concedido por la ONU a las autoridades iraquíes, y Dahran no ofrecía grandes entretenimientos: ni libros, ni prensa internacional, ni televisión —existía, pero solo programaba rezos, dibujos animados y publicidad— y ni una gota de alcohol para los momentos bajos. Sebastián Basco, de ABC, dedicó larguísimas tardes a introducirme —sin gran éxito— en los secretos del billar. Con Arturo Pérez Reverte, aún en TVE, solía ir a las playas del Pérsico y con frecuencia nos cruzábamos preguntas de tintinología, del tipo «¿por qué caballos apuesta el profesor Wagner?». (Respuesta: el profesor Wagner, personaje de Las joyas de la Castafiore, apuesta por Sara, Oriana y Semíramis.) Con los compañeros de TV3 traté de conseguir algún licor para la cena de fin de año y, tras una gestión fallida (seis botellas de whisky clandestino costaban 2.000 dólares en Yedah: demasiado caro y demasiado peligroso), acabamos fabricando un infame alcohol casero, el llamado sadiki, a base de agua de arroz fermentada con levadura. Uno de los infortunados catadores de aquel brebaje fue David Sharrock, de The Guardian, alguien con quien iba a reencontrarme poco después en mejores circunstancias.

Llegó la guerra, pusimos cinta aislante en las ventanas, nos colgamos la máscara antigás en la cintura y, básicamente, seguimos haciendo lo mismo que en los meses anteriores. Cientos de tipos disfrazados de Rambo se congregaban cada tarde junto a la piscina del hotel y escribían vibrantes crónicas sobre la guerra que imaginaban. No veíamos otra cosa que los bombarderos, cargados de proyectiles a la ida, vacíos a la vuelta. Si, por azar, algún misil iraquí interrumpía nuestro almuerzo o nuestra cena, un camarero retiraba los platos y volvía a servirlos, recalentados o preparados de nuevo, una vez concluido el incidente. En Kuwait e Irak había guerra, pero el grueso de la prensa estaba en el limbo saudí; pese a ello, las redacciones recibían la dosis cotidiana de hazañas bélicas de sus avezados reporteros en el conflicto del Golfo.

Mi relevo, Juan Jesús Aznárez, entró en Kuwait y comprobó personalmente en qué había consistido todo aquello: varios soldados iraquíes le hicieron parar en mitad del desierto y le imploraron que les tomara como prisioneros, pero no pudo aceptar la rendición porque no cabían todos en su Honda Civic. Mientras leía las excelentes crónicas de Juanje, aún pasmado por la diferencia entre la apasionante realidad virtual creada por la CNN y la mísera realidad real, tomé una decisión que me pareció muy sensata: mi mujer, Lola, y yo íbamos a dejarlo todo y a instalarnos cerca de Londres, donde tendríamos un perro y una bicicleta y viviríamos del aire.

Pedí la liquidación y fui a despedirme de la directora adjunta de El País, Sol Gallego-Díaz, y a agradecerle de paso la paciencia que siempre había tenido conmigo. Sol escuchó mis ideas sobre la conversión mágica del oxígeno británico en calorías y proteínas y me recomendó que viera de inmediato a Joaquín Estefanía, entonces director del periódico. Joaquín me dejó desvariar un rato y luego me ofreció la corresponsalía de Londres. Lo normal habría sido aceptar de inmediato, pero yo me sentía sin la imaginación necesaria para ejercer el periodismo contemporáneo. Joaquín, la bondad personificada, me envió a casa a reflexionar durante 24 horas.

No hizo falta tanto tiempo. Esa misma noche, en la cocina, Lola me hizo notar que el proyecto de vivir del aire tenía algunos puntos oscuros, mayormente en el aspecto económico. Y que Londres con un sueldo siempre sería mejor que Londres sin un sueldo.

Supongo que Lola tenía mucha razón.

Al día siguiente empezamos a preparar la mudanza. Mientras ella empaquetaba nuestros bártulos y cerraba el apartamento de Madrid, yo tomé un avión a Londres con el fervor de quien viaja a la tierra prometida.

Todo tiene una causa última. Y yo conocí la ciudad más espléndida del mundo gracias a Sadam Husein. Pese este libro sobre su conciencia.

UNA CASA INAPROPIADA

El trayecto en metro desde el aeropuerto de Heathrow hasta Londres pasó como un suspiro. Hounslow, Osterley, Boston Manor, Northfields, South Ealing, Acton Town, Hammersmith... ¡Qué hermosa sonoridad! Con nombres así, uno tiene ya medio hecha una novela de pasión e intriga. Piccadilly Line: ya no se fabrican denominaciones tan elegantes para las líneas suburbanas. Incluso el vagón, estrecho y redondeado como un tubo, era una perfecta muestra del sentido común británico: ¿Para qué derrochar espacio y oxígeno?

Unos meses y unas lipotimias después, la simple mención de la Piccadilly Line había de producirme una incómoda sensación de asfixia. Pero aquella mañana era la primera mañana y me sobraba el aire: ya no lo necesitaba, tenía un sueldo.

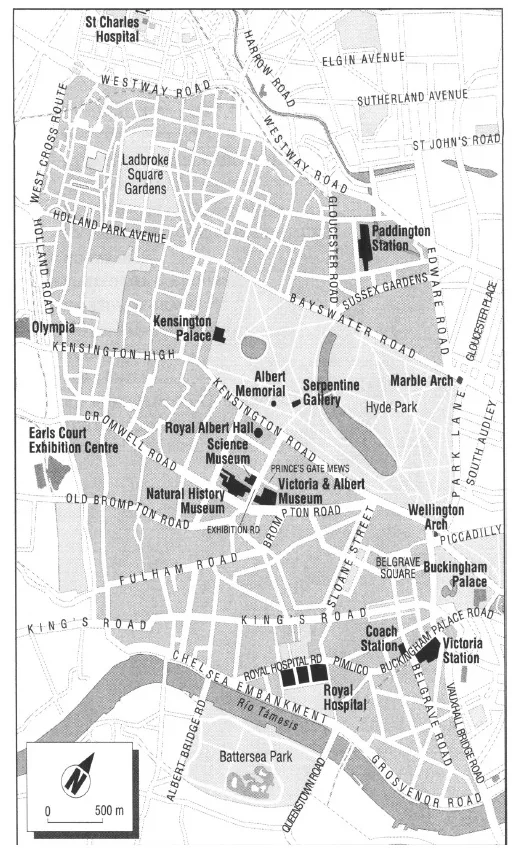

Emergí de la estación de South Kensington —un andén encantador, con un cierto aire a apeadero de montaña— en un estado cercano al embeleso, y me abrí paso por entre los grupos de turistas con el paso decidido de quien conoce bien su camino. Caía una mansa lluvia de julio y gocé del frescor estival —más tarde supe que a eso se le llamaba, con cierta razón, «el miserable verano inglés»— hasta que, empapado, extraviado y de nuevo en la estación de metro, me resigné a sacar el plano de la cartera y seguí la senda de los turistas hacia mi nuevo domicilio: Thurloe, Exhibition Road, cruzar Cromwell, pasar entre el Natural History Museum y el Victoria & Albert, avanzar hasta la sede de los mormones y doblar a la derecha. Eso era Prince’s Gate Mews. Lola y yo íbamos a vivir en el número 10.

Heredé la casa de Ricardo Martínez de Rituerto, el anterior corresponsal del periódico. Tenía que visitarla para asegurarme de que cabrían nuestros muebles, pero en cuanto eché un vistazo decidí que los muebles eran algo prescindible y que ya nos arreglaríamos. Lola estaba aún en Madrid y esa noche, por teléfono, le describí (quizás en términos algo exaltados) las características del inmueble: un edificio de dos plantas, con un salón a la entrada y una formidable escalera al fondo, por la que se accedía a un piso superior con tres dormitorios y, aún más arriba, a una buhardilla. Ella se hizo, me temo, una idea muy optimista de la finca e imaginó una especie de Manderley con avenida de cipreses y pabellón de invitados. Su comentario al verla por primera vez, unos días después, fue hirientemente lacónico.

—Es pequeña. Y no tiene jardín —dijo.

Ambas observaciones eran muy ciertas. La primera planta constaba de una cocina diminuta y un saloncito, con una estrecha —pero, insisto, muy bonita— escalera de caracol de hierro forjado que ascendía a los dormitorios y a un baño enmoquetado de rosa de allá por los años ye-yé. A la izquierda de la entrada había un garaje. En conjunto, una delicia. En el garaje y la buhardilla cupieron la mar de bien nuestros libros y los muebles que no logramos encajar en casa.

Los mews, una disposición urbana típicamente inglesa y muy propia de Londres, son antiguas caballerizas rehabilitadas. Cedo la palabra al siempre útil diccionario Longman:

Callejón trasero o patio en una ciudad, donde en una época se guardaban los caballos, hoy parcialmente reconstruido para que pueda vivir la gente, aparcarse los coches, etcétera. Las casas de los mews son muy pequeñas pero se consideran muy deseables y pueden resultar muy caras.

Nada que añadir.

Nuestra vivienda había formado parte de las cuadras del Victoria & Albert Museum, y producía una curiosa sensación saber que del otro lado de la pared se almacenaban riquezas fabulosas; la sensación era un poco menos gratificante cuando, alguna madrugada, los empleados del museo trasladaban tronos chinos, telares quechuas o cualquier otro artilugio maravilloso, pero los ruidos ocasionales no eran nada comparados con las ventajas del lugar. La calle, adoquinada, era un apacible cul de sac flanqueado de fachadas multicolores —rosa, crema (la nuestra), blanco, azul pálido—, hiedras y flores. Nunca podré agradecer lo bastante a mi antecesor y a su esposa que encontraran y alquilaran aquella miniatura, cuyo precio era desorbitado si uno contaba en pesetas, pero resultaba una ganga en libras y en el contexto del barrio y la ciudad.

A mí siempre me pareció bien. Y Lola le tomó cariño enseguida. Pero no tardamos en descubrir que el frío ojo de la autoridad veía la casa como la vio Lola el primer día: era «pequeña y sin jardín». Inadecuada, en resumen.

Quedaban rescoldos del bucólico e imposible exilio gratuito en el que habíamos soñado durante meses. Una vez instalados en el 10 de Prince’s Gate Mews, Lola y yo consideramos que, pese a no estar en la campiña paseando en bicicleta y viviendo del aire, podíamos tener un perro. Los dos habíamos tenido perros, sabíamos cómo tratarlos y cuidarlos, y valía la pena aprovechar que vivíamos a dos pasos de Hyde Park y Kensington Gardens. Durante semanas pensamos en un bulldog que se llamaría Ken. Pero, tomada la decisión, hicimos lo que creímos que debía hacer la gente responsable: ir a la perrera municipal y adoptar un animal abandonado.

Ignorábamos bastantes cosas de Londres.

La visita a la perrera de Battersea transcurrió agradablemente. Nos atendió una señorita que tomó nuestros nombres y dirección y nos aconsejó que no nos encariñáramos todavía de ningún animal, porque hacía falta resolver ciertas formalidades que llevarían unos días. El bienestar de los perros, nos dijo, era lo más importante. Yo me mostré muy de acuerdo.

Un hombre uniformado llamó a nuestra puerta al cabo de una semana, hacia la hora de cenar. Era un tipo de mediana edad y aspecto severo, grande como un armario, con un uniforme azul cubierto de insignias, galones y dorados, provisto de una placa de inspector de la perrera de Battersea. Me dio las buenas noches con un estremecedor vozarrón de sargento instructor.

Yo le hice pasar con cierta torpeza de gestos: tenía un cigarrillo en una mano y un vaso de whisky en la otra.

—Veo que fuma usted. ¿Bebe con frecuencia? —inquirió secamente.

Un tipo con aspecto de policía y voz de policía no siempre resulta reconfortante cuando se mete en casa de uno.

—Oh, muy de vez en cuando —respondí, con una sonrisa patética.

El hombretón uniformado se abrió paso hacia la cocina.

—¿Es aquí donde dormirá el perro?

—No sé —balbuceé—, es posible que duerma con nosotros.

—Los perros deben dormir en la cocina, y la de ustedes es demasiado pequeña y tiene una ventilación deficiente. Además, carece de jardín. En general, la casa me parece bastante inadecuada. Ustedes son españoles, ¿no?

Vi en sus ojos lo que pensaba. Yo era un español alcoholizado y genéticamente cruel que torearía al pobre perro cada tarde, le clavaría unas banderillas, apagaría mi cigarrillo sobre su lomo y, entre grandes risotadas, lo arrojaría desde la azotea.

—La casa es adecuada para nosotros, la calle es peatonal y tenemos aquí mismo los parques —argumenté sin convicción.

El hombre asintió mientras marcaba con cruces las casillas de un formulario.

El caso estaba cerrado. No habría adopción canina.

Poco tiempo después, el día de mi cumpleaños, Lola trajo a casa un cachorrillo de gato. Ahora es una enorme y plácida gataza que responde, cuando le apetece, al nombre de Enough.

VACAS EN LOS MERCADOS DE DIVISAS

En Londres, los animales son un elemento fundamental en las relaciones entre vecinos. Los niños, no. Hay pocos niños en Londres. Y cuando uno de ellos es avistado, es aconsejable mantenerse a distancia.

Una de las primeras noches, al volver a casa, oí llorar a un niño. Llovía, todo estaba oscuro y no se veía un alma en los mews. Guiado por el llanto, alcancé a encontrar un cochecito y, en su interior, una criatura de meses que gritaba de forma alarmante. Palpé la manta: estaba seca. Miré a mi alrededor y comprobé lo obvio: a pocos metros de mi portal, junto a la fachada de enfrente, había un bebé abandonado bajo la lluvia. No me atreví a tocarlo. Corrí a casa y le conté la situación a Lola. Volvimos a donde el bebé, dimos unas vueltas alrededor y optamos por llamar a la puerta más cercana. Nos abrió una mujer de mediana edad.

—Good evening, ma’m. Acabamos de encontrar un bebé en la calle y nos preguntábamos si...

—¿Qué le ocurre al niño?

—Bueno, es un crío muy pequeño y llora y no hay nadie...

La mujer nos miró de arriba abajo.

—El niño es mío. Llorar al aire libre le hace bien.

Balbucimos unas excusas y nos marchamos. La mujer no debió fiarse de nosotros, porque nos observó hasta que entramos en casa y, por si acaso, recogió a la criatura. Durante los meses siguientes, los del otoño y el invierno, el niño lloró regularmente en la calle. Ahora debe estar, supongo, internado en un colegio de porridge y ducha fría, consolándose con la idea de que un día podrá vengarse en sus propios hijos.

Aquella mujer no nos saludó hasta que llegó Enough. De hecho, la gata fue la carta de presentación ante el vecindario. Las puertas solían permanecer abiertas, incluso por la noche, ya que el riesgo de robo era casi inexistente: no hay nada como el neighbours watch, la vigilancia vecinal, que en nuestro caso consistía en la curiosidad obsesiva de un par de ancianitas insomnes permanentemente apostadas tras los visillos. Enough solía aprovechar la circunstancia para visitar las casas ajenas, y nadie se quejó nunca. Al contrario, todo eran sonrisas comprensivas. Si a alguien le molestó encontrar aquella bestezuela peluda bajo la cama, se guardó muy mucho de hacerlo saber: tratándose de Londres, habría sido improcedente.

Había otro gato en la calle. Se llamaba Tinker y era negro, musculoso y, pese a su aspecto feroz, muy bonachón. Sus dueños eran una pareja estadounidense, ya mayor, instalada en Londres desde hacía mucho y plenamente adaptada a las costumbres locales. Fueron siempre muy amables con nosotros y ella, Jenny, trabó enseguida relación con Lola. Conmigo optó por una cierta reserva, seguramente porque una de nuestras primeras conversaciones debió inquietarla sobremanera.

—Vuelve usted muy tarde hoy —me saludó desde la ventana—. ¿Mucho trabajo?

—Oh, sí,...