![]()

En la segunda mitad de los años sesenta, en parte por azones de estudio, en parte por otras razones para mí mis- o no totalmente claras, viajé repetidamente de Inglaterra a élgica, a veces para pasar sólo un día o dos y a veces para arias semanas. En una de esas excursiones belgas que, seún me parecía, me llevaban siempre muy lejos en el extranro, llegué, un radiante día de verano, a la ciudad de Ambees, que hasta entonces conocía únicamente de nombre. ada más llegar, mientras el tren entraba lentamente en la scura nave de la estación por el viaducto de curiosas torreillas puntiagudas a ambos lados, comencé a sentirme mal, esa sensación de estar indispuesto no desapareció en todo l tiempo que estuve aquella vez en Bélgica. Recuerdo aún is pasos inseguros al recorrer todo el centro de la ciudad or la Jeruzalemstraat, la Nachtegaalstraat, la Pelikaantraat, la Paradijsstraat, la Immerseelstraat y muchas otras alles y callejas, y cómo finalmente, atormentado por el dor de cabeza y pensamientos desagradables, me refugié en l zoológico, situado en la Astridsplein, al lado mismo de la entraal Station. Allí, hasta sentirme un poco mejor, estuve entado en un banco en penumbra, junto a un aviario en donde revoloteaban numerosos pinzones y luganos. Cuando se acercaba ya el mediodía, paseé por el parque y finalmente eché una ojeada aún al Nocturama, inaugurado hacía sólo unos meses. Necesité un buen rato para que mis ojos se acostumbraran a la semioscuridad artificial y pudieran reconocer los distintos animales que, tras los cristales, vivían sus vidas crepusculares, iluminadas por una luna pálida. No recuerdo ya exactamente qué animales vi en aquella ocasión en el Nocturama de Amberes. Probablemente fueron murciélagos y jerbos de Egipto o del desierto de Gobi, erizos, búhos y lechuzas nativos, zarigüeyas australianas, martas, lirones y lémures que saltaban de rama en rama, corrían velozmente de un lado a otro por el suelo de arena amarillo grisáceo o desaparecían de pronto en el bambú. La verdad es que sólo persiste en mi recuerdo el mapache, al que observé largo rato mientras él estaba con rostro serio junto a un riachuelo, lavando una y otra vez el mismo trozo de manzana, como si confiase en poder escapar mediante esos lavados, que iban mucho más allá de toda meticulosidad razonable, a aquel mundo falso al que, en cierto modo sin comerlo ni beberlo, había ido a parar. Por lo demás, de los animales que albergaba el Nocturama sólo recuerdo que varios de ellos tenían unos ojos sorprendentemente grandes y esa mirada fijamente penetrante que se encuentra en algunos pintores y filósofos que, por medio de la contemplación o del pensamiento puros, tratan de penetrar la oscuridad que nos rodea. Además, creo que me rondaba también por la cabeza la pregunta de si, al caer la verdadera noche, cuando el zoo se cerraba al público, encendían para los habitantes del Nocturama la luz eléctrica, a fin de que, al hacerse de día sobre su universo en miniatura invertido, pudieran dormir con cierta tranquilidad... Con el paso de los años, las imágenes del interior del Nocturama se han mezclado con las que he guardado de la llamada Salle des pas perdus de la Centraal Station de Amberes. Si hoy trato de evocar esa sala de espera veo enseguida el Nocturama y, si pienso en el Nocturama, me viene a la mente la sala de espera, probablemente porque aquel día, al salir del zoo, fui directamente a la estación o, para ser exacto, estuve primero un rato en la plaza, delante de la estación, mirando la fachada del fantástico edificio, que por la mañana, al llegar, sólo había percibido vagamente. Ahora, sin embargo, veía cuánto excedía aquel edificio construido con el patrocinio del rey Leopoldo de lo puramente funcional, y me admiraba el muchacho negro totalmente cubierto de cardenillo que, desde hace ya un siglo, se alza solo contra el cielo de Flandes con su dromedario, como monumento al mundo de los animales y los pueblos indígenas, en lo alto de un mirador, a la izquierda de la fachada de la estación. Cuando entré en la gran sala de la Centraal Station, cubierta por una cúpula de más de sesenta metros de altura, mi primer pensamiento, provocado quizá por la visita al zoo y la vista del dromedario, fue que allí, en aquel vestíbulo espléndido aunque entonces bastante venido a menos, hubiera debido haber jaulas para leones y leopardos empotradas en los nichos de mármol y acuarios para tiburones, pulpos y cocodrilos, lo mismo que en algunos zoos, a la inversa, hay trenecitos con los que se puede viajar a los continentes más lejanos. Probablemente por esa clase de ideas, que en Amberes, por decirlo así, surgían por sí solas, esa sala de espera, que hoy, como sé, sirve de cantina al personal, me pareció otro Nocturama, una superposición que, naturalmente, podría deberse también a que, precisamente cuando entré en la sala de espera, el sol se estaba hundiendo tras los tejados de la ciudad. No se había extinguido todavía por completo el resplandor de oro y plata de los gigantescos espejos semioscurecidos del muro que había frente a las ventanas cuando la sala se llenó de un crepúsculo de inframundo, en el que algunos viajeros se sentaban muy distantes, inmóviles y silenciosos. Como los animales del Nocturama, entre los que, llamativamente, había habido muchas razas enanas, diminutos fenecs, liebres saltadoras y hámsters, también aquellos viajeros me parecían de algún modo empequeñecidos, ya fuera por la insólita altura del techo de la sala, ya por la oscuridad que se iba haciendo más densa, y supongo que por eso me rozó el pensamiento, en sí absurdo, de que se trataba de los últimos miembros de un pueblo reducido, expulsado de su país o en extinción, y de que aquéllos, por ser los únicos supervivientes, tenían la misma expresión apesadumbrada de los animales del zoo...

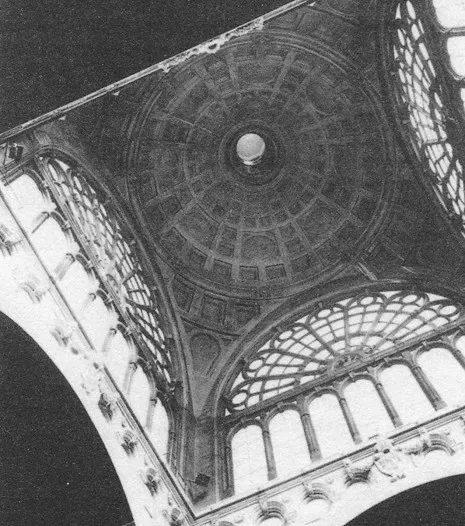

Una de las personas que esperaban en la Salle des pas perdus era Austerlitz, un hombre que entonces, en 1967, parecía casi joven, con el pelo rubio y extrañamente rizado, como sólo había visto antes en Sigfrido, el héroe alemán de Los Nibelungos de Fritz Lang. Lo mismo que en nuestros últimos encuentros, Austerlitz llevaba pesadas botas de excursionista, una especie de pantalones de faena de algodón descoloridos y una chaqueta de vestir, hecha a medida pero hacía tiempo pasada de moda, y con independencia de esos rasgos exteriores se distinguía también de los restantes viajeros en que era el único que no miraba con indiferencia al vacío sino que se ocupaba en tomar notas y hacer dibujos, evidentemente en relación con aquella sala espléndida, en mi opinión más pensada para alguna ceremonia oficial que para aguardar la siguiente conexión de París o de Ostende, en la que los dos nos sentábamos, porque, cuando no estaba escribiendo algo, su atención se dirigía a menudo largo rato a la hilera de ventanas, las pilastras acanaladas u otras partes o detalles estructurales. Una vez, Austerlitz sacó de su mochila una cámara fotográfica, una vieja Ensign de fuelle, e hizo varias fotos de los espejos, entretanto totalmente oscurecidos, fotos que sin embargo no he podido encontrar hasta ahora entre los varios centenares, en su mayoría sin clasificar, que me confió después de encontrarnos de nuevo en el invierno de 1996. Cuando finalmente abordé a Austerlitz con una pregunta relativa a su evidente interés por la sala de espera, sin sorprenderse en absoluto por mi franqueza, la respondió enseguida sin el menor titubeo, de la misma forma que he podido comprobar desde entonces con frecuencia en quienes viajan solos, que por lo general agradecen que se les hable después de haber pasado a veces días enteros de silencio ininterrumpido. A veces ha resultado incluso, en esas ocasiones, que estaban dispuestos a abrirse sin reservas a un extraño. No ocurrió así en la Salle des pas perdus con Austerlitz, quien tampoco después me dijo apenas nada sobre sus orígenes y su vida. Nuestras conversaciones de Amberes, como a veces las llamó más tarde, giraron ante todo, de acuerdo con sus asombrosos conocimientos especializados, sobre cuestiones de historia de la arquitectura, y también fue así en aquella velada en que estuvimos sentados juntos hasta cerca de la medianoche en la sala de espera, en el restaurante situado al otro lado, exactamente frente a la gran sala abovedada. Los escasos clientes que permanecieron allí hasta hora tardía fueron desapareciendo poco a poco, hasta que estuvimos solos en el bufé, cuya disposición se parecía en todo a la de sala de espera como una imagen refleja, con un solitario bebedor de fernet y la señora del bufé que, con las piernas cruzadas, reinaba en un taburete tras el mostrador y, con entrega y concentración totales, se limaba las uñas. De aquella señora, cuyo cabello rubio oxigenado se amontonaba en nido de pájaro, Austerlitz dijo de paso que era una diosa de otros tiempos. De hecho, detrás de ella había en la pared, bajo el escudo del león del reino de Bélgica y como pieza principal del bufé, un poderoso reloj, en cuya esfera, en otro tiempo dorada pero ahora ennegrecida por el hollín de los trenes y el humo del tabaco, giraba una aguja de unos seis pies. Durante las pausas que se producían en nuestra conversación, los dos nos dábamos cuenta de lo interminable que era el tiempo hasta que pasaba otro minuto, y qué terrible nos parecía cada vez, aunque lo esperáramos, el movimiento de aquella aguja, semejante a la espada del verdugo, cuando cortaba del futuro la sexagésima parte de una hora con un temblor tan amenazador, al detenerse, que a uno se le paraba casi el corazón... Hacia finales del siglo XIX, así había comenzado Austerlitz a responder a mi pregunta sobre la historia del origen de la estación de Amberes, cuando Bélgica, una manchita amarilla grisácea apenas visible en el mapamundi, se extendió con sus empresas coloniales al continente africano, cuando en los mercados de capital y las bolsas de materias primas se hacían los negocios más vertiginosos y los ciudadanos belgas, animados por un optimismo sin límites, creían que su país, durante tanto tiempo humillado por la dominación extranjera, dividido y mal avenido, estaba a punto de convertirse en una nueva gran potencia económica, en aquella época ya remota que sin embargo determina hasta hoy nuestra vida, fue deseo personal del rey Leopoldo, bajo cuyo patrocinio se producía aquel progreso aparentemente inexorable, utilizar aquel dinero del que se disponía en abundancia para construir edificios públicos, que debían dar renombre mundial a su floreciente Estado. Uno de esos proyectos iniciados por la autoridad más alta fue el de la estación central de la metrópolis flamenca en que ahora nos sentábamos, diseñada por Louis Delacenserie e inaugurada en el verano de 1905, en presencia del monarca, después de diez años de planificación y construcción, dijo Austerlitz. El modelo recomendado por Leopoldo a su arquitecto fue la nueva estación de Lucerna, en la que le cautivaba especialmente la concepción de la cúpula,* que tan espectacularmente excedía de la escasa altura habitual en las estaciones de ferrocarril, una concepción adoptada por Delacenserie en su construcción inspirada por el Panteón romano, de una forma tan impresionante, que incluso hoy, dijo Austerlitz, exactamente como era la intención del arquitecto, al entrar en la sala nos sentíamos como si, más allá de todo lo profano, nos encontrásemos en una catedral consagrada al comercio y el tráfico mundiales.

Delacenserie tomó de los palacios del Renacimiento italiano los principales elementos de su monumental edificio, dijo Austerlitz, pero había también reminiscencias bizantinas y moriscas, y quizá hubiera visto yo al llegar las redondas torrecillas de granito blanco y gris, cuyo único fin era despertar en el viajero asociaciones medievales. El eclecticismo de Delacenserie, en sí ridículo, que en la Centraal Station, en el vestíbulo de escaleras de mármol y en el techo de acero y cristal de las plataformas reunía pasado y futuro, era en realidad el medio estilístico consecuente de la nueva época, dijo Austerlitz, y por ello, continuó, resultaba apropiado que en los lugares elevados, desde los que, en el Panteón Romano, los dioses miraban a los visitantes, en la estación de Amberes se mostraran, en orden jerárquico, las divinidades del siglo XIX: la Minería, la Industria, el Transporte, el Comercio y el Capital. En torno al vestíbulo de entrada, como debía de haber visto yo, había a media altura escudos de piedra con símbolos como gavillas de trigo, martillos cruzados, ruedas aladas y otros análogos, en los que, por cierto, el motivo heráldico de la colmena de abejas no representaba, como se hubiera podido creer al principio, la Naturaleza al servicio del hombre, ni la laboriosidad como virtud social, sino el principio de la acumulación de capital. Y entre todos esos símbolos, dijo Austerlitz, en el lugar más alto estaba el tiempo, representado por aguja y esfera. El reloj, a unos veinte metros sobre la escalera en cruz que unía el vestíbulo con los andenes, único elemento barroco de todo el conjunto, se encontraba exactamente donde, en el Panteón, como prolongación directa del portal, podía verse el retrato del Emperador; en su calidad de gobernador de la nueva omnipotencia, estaba situado aún más alto que el escudo del Rey y el lema Eendracht maakt macht. Desde el punto central que ocupaba el mecanismo del reloj en la estación de Amberes se podía vigilar los movimientos de todos los viajeros y, a la inversa, todos los viajeros debían levantar la vista hacia el reloj y ajustar sus actividades por él. De hecho, dijo Austerlitz, hasta que se sincronizaron los horarios de ferrocarril, los relojes de Lille o Lieja no iban de acuerdo con los de Gante o Amberes, y sólo desde su armonización hacia mediados del XIX reinó el tiempo en el mundo de una forma indiscutida. Únicamente ateniéndonos al curso que el tiempo prescribía podíamos apresurarnos a través de los gigantescos espacios que nos separaban. Desde luego, dijo Austerlitz al cabo de un rato, la relación entre espacio y tiempo, tal como se experimenta al viajar, tiene hasta hoy algo de ilusionista e ilusoria, por lo que, cada vez que volvemos del extranjero, nunca estamos seguros de si hemos estado fuera realmente... Desde el principio me asombró cómo elaboraba Austerlitz sus ideas mientras hablaba; cómo, por decirlo así, partiendo de la distracción, podía desarrollar las frases más equilibradas, y cómo, para él, la transmisión narrativa de sus conocimientos especializados era una aproximación gradual a una especie de metafísica de la historia, en la que lo recordado cobraba vida de nuevo. Así, nunca olvidaré que terminó sus explicaciones del proceso utilizado para la fabricación de los altos espejos de la sala de espera preguntándose a sí mismo, mientras al irse levantaba otra vez la vista hacia aquellas superficies débilmente resplandecientes, combien des ouvriers périrent, lors de la manufacture de tels miroirs, de malignes et funestes affectations à la suite de l’inhalation des vapeurs de mercure et de cyanide. Y lo mismo que había terminado aquella primera velada, Austerlitz continuó sus observaciones al día siguiente, para el que habíamos concertado una cita en la terraza de paseo junto al Escalda. Señalando el agua extensa que centelleaba al sol de la mañana, dijo que, en un cuadro pintado por Lucas van Valckenborch hacia mediados del XVI, durante la llamada pequeña época glaciar, se podía ver el Escalda helado desde la orilla opuesta y, detrás de él, muy oscura, la ciudad de Amberes y una franja de tierra llana que se extiende hasta la costa. Del sombrío cielo que hay sobre la torre de la catedral de Nuestra Señora está cayendo una nevada y allá en el río, al que miramos trescientos años después, dijo Austerlitz, los habitantes de Amberes se divierten sobre el hielo, gente corriente con trajes de color terroso y personas distinguidas de capa negra y gorguera de encaje blanco. En primer plano, hacia el margen derecho del cuadro, una señora se ha caído. Lleva un vestido amarillo canario; el caballero que se inclina solícito hacia ella, unos pantalones rojos, muy llamativos a la pálida luz. Cuando lo miro ahora y pienso en ese cuadro y sus diminutas figuras, me parece como si el momento representado por Lucas van Valckenborch nunca hubiera terminado, como si la señora de amarillo canario acabara de caerse o desmayarse, y se le hubiera ladeado de la cabeza la cofia de terciopelo negro, como si el pequeño accidente, que sin duda no han notado la mayoría de los espectadores, volviera a repetirse una y otra vez, como si no cesara ni pudiera remediarse ya, ni por nada ni por nadie. Aquel día, Austerlitz, después de que hubiéramos dejado nuestros puestos aventajados en la terraza y paseado por el centro de la ciudad, habló largo rato de las huellas del dolor que, como él decía saber, atravesaban la historia en finas líneas innumerables. En sus estudios de la arquitectura de las estaciones de ferrocarril, dijo cuando, a últimas horas de la tarde, cansados de tanto andar, nos sentamos en un café del Mercado de los Guantes, no podía quitarse de la cabeza el tormento de las despedidas y el miedo al extranjero, aunque esas ideas no formaran parte de la historia de la arquitectura. Desde luego, precisamente nuestros proyectos más poderosos eran los que traicionaban de forma más evidente nuestro grado de inseguridad. Así, la construcción de fortalezas, de la que Amberes era uno de los ejemplos más destacados, mostraba bien cómo, para tomar precauciones contra toda incursión de potencias enemigas, nos veíamos obligados a rodearnos cada vez más de defensas, en etapas sucesivas, hasta que la idea de unos cercos concéntricos que se iban ampliando tropezaba con sus límites naturales. Si se estudiaba el desarrollo de la construcción de fortificaciones de Floriani, da Capri y San Micheli a Montalembert y Vauban, pasando por Rusenstein, Burgsdorff, Coehorn y Klengel, resultaba sorprendente, dijo Austerlitz, la persistencia con que generaciones de maestros de la arquitectura militar, a pesar de su talento indudablemente extraordinario, se aferraban a una idea que, como hoy puede verse fácilmente, era básicamente equivocada: la de que mediante la elaboración de un tracé ideal de baluartes romos y revellines muy salientes, que permitía batir con los cañones de la fortaleza toda la zona de despliegue ante los muros, se podía hacer una ciudad tan segura como podía estar seguro algo en el mundo. Nadie tenía hoy, dijo Austerlitz, una idea siquiera aproximada de la desmesura de la literatura sobre la construcción de fortificaciones, del carácter fantástico de los cálculos geométricos, trigonométricos y logísticos en ella recogidos y de los hipertróficos excesos del lenguaje especializado del arte de la fortificación y del asedio, ni entendía los términos más sencillos, como escarpa y cortina, falsabraga, reducto o glacis, aunque incluso desde nuestro punto de vista actual podemos darnos cuenta de que, hacia finales del XVII, los distintos sistemas cristalizaron finalmente en el dodecágono en forma de estrella con fosos delanteros, como diseño preferido: un modelo típico ideal, derivado por así decirlo de la sección áurea y que, de hecho, como podía comprenderse muy bien contemplando los intrincados planos de fortificaciones como las de Coevorden, Neuf-Brisach y Saarlouis, incluso para el profano resultaba enseguida convincente como emblema del poder absoluto y de la ingeniosidad de los ingenieros que estaban a su servicio. Sin embargo, en la práctica bélica, las fortalezas en estrella, que durante el siglo XVIII se construyeron y...