![]()

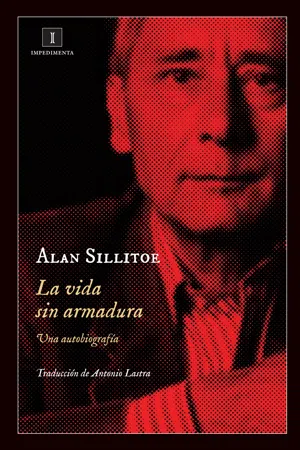

La vida sin armadura

Una autobiografía

Alan Sillitoe

Traducción del inglés a cargo de

Antonio Lastra

![]()

Primera parte

![]()

Capítulo 1

Una autobiografía tiene que dar detalles de otras personas además de su autor, aunque solo mencione a las dos que fueron responsables de que naciera. Respecto a mi padre, nunca he podido determinar en qué edad mental permaneció estancado durante buena parte de su vida. He pasado con creces la edad a la que él murió, hará unos treinta años, pero recuerdo que a veces parecía tener la inteligencia de un niño de diez años en el cuerpo de un animal. Era corto de piernas y megacefálico, y lo cierto es que ni con millones de años y una máquina de escribir habría podido producir un soneto shakesperiano. Claro que yo tampoco habría podido.

La mayor parte del tiempo lograba ocultar su atraso, del que, en algún oscuro resquicio de su espíritu, era perfectamente consciente. Su experiencia del mundo venía en su ayuda, pues tenía esa deferencia propia, según se dice, de los animales y se daba cuenta de que, si quería el afecto de quienes lo rodeaban, debía mostrar algo parecido para obtenerlo.

Pegaba con frecuencia a mi madre y un recuerdo temprano es el de verla inclinarse sobre el cubo para que la sangre de su cabeza abierta no corriera por la alfombra. El modo que mi padre tenía de expiar sus acciones consistía en ser útil sentimentalmente a mi madre, pero quedaba peligrosamente desconcertado cuando tales gestos suscitaban rechazo. Mi madre comprendió pronto que si esa era su única forma de tregua, haría mejor en aceptarlos, porque no hacerlo así podría depararle otro estallido de violencia. Sabía también que aprovecharse de ese súbito ablandamiento aliviaba el dolor de la existencia de mi padre, de modo que, dadas las circunstancias, honraba la máxima de que quien mala cama hace, en ella se yace.

Su lento desarrollo en cuestión de edad habría debido enseñarle a mi padre a conocerse y dominar sus peores instintos. Incapaz de hacerlo, siguió constituyendo una amenaza para quienes lo rodeaban. Aprendí enseguida a pensar antes de hablar, especialmente con las personas a las que temía y eso incluía a casi todos, lo que no es insólito en un niño. Mi padre ejercía la autoridad suprema del puño y la patada, mezclada, si esa es la palabra más adecuada, con unos cambios de humor que no eran más que otra forma de inmoderación y que me dejó como poso una duradera falta de respeto por la autoridad.

En aquellos días de mi infancia, mi padre pasaba más tiempo de mal humor que tratando de enmendarse llevado por una genuina necesidad, de modo que mi hermana y yo vivíamos siempre con miedo de alguien que, como sentíamos a veces, debería haber estado encadenado. Respondíamos a sus momentos de amabilidad con más alivio que afecto, pero nunca encontramos un refugio de confianza en nuestros padres, en ninguno de los dos. Mi madre quería paliar la furia impredecible de mi padre y sufría el doble porque no podía hacerlo, incapaz siquiera de protegerse a sí misma. Recuerdo su grito de protesta, sin embargo, cuando mi padre me pegaba, lo que era infrecuente, pues pronto aprendí a apartarme de su camino: «¡No, en la cabeza no, no, no!». Me angustiaba que mi madre lo hubiera conocido y por consiguiente me hubiera dado a mí a luz, aunque me adapté rápidamente como un cortesano encerrado en la jaula de un orangután.

Desde el principio mis emociones se dividían a partes iguales entre el odio a mi padre y la piedad por mi madre, pero en ocasiones me daba cuenta de que mi padre solo podía ser como era porque no sabía leer ni escribir. Le avergonzaba profundamente que nosotros, niños, oyéramos a nuestra madre gritar de angustia que era un zoquete incapaz de descifrar el nombre de una calle o el número del autobús. El mundo parecía entonces una jungla desconcertante y escribo sobre mi padre porque fue la primera fuerza amenazadora que encontré al salir del útero de mi madre, aunque probablemente advirtiera ya su presencia cuando aún estaba dentro.

Aparte de los trastornos heredados, probablemente mi padre estuviera pagando lo que se había hecho a sí mismo desde el nacimiento, lo que indicaba que carecía de la capacidad mental suficiente para controlarse como una persona civilizada. Que yo no haya transmitido esas desventajas a quienes más tarde me rodearon se debe a que yo siempre me identifiqué, y quién no, con los sufrimientos de mi madre y no con una ira que en cualquier momento podía volverse contra mí.

Mi madre, Sabina Burton, era uno de los ocho hijos (por si estos datos sirven de algo) de Ernest, de profesión herrero, a su vez el más joven de diez hijos de una familia dedicada al oficio desde hacía varias generaciones. Ernest se casó con Mary Ann Tokins, una camarera de ascendencia irlandesa procedente del condado de Mayo, de donde sus abuelos se habían marchado con sus seis hijos durante la Hambruna de 1840.

Christopher Archibald, mi padre, era el octavo y último hijo de Ada Alice y Frederick Sillitoe, que regentaban un negocio de tapicería. Frederick era hijo de Sarah Tomlison y John Sillitoe, hojalatero de Wolverhampton. Ada Alice era hija de Mary Jane Hillery y Henry Blackwell, que trabajaba en un almacén de calcetería en Nottingham.

Mi padre podía reivindicar, en un intento amable por explicar su apellido, de aires tan foráneos, que por algún lado había un remoto antepasado italiano en los veleidosos peldaños de su progreso familiar. Algunos pensaban que estaba en lo cierto a causa del pelo negro que lucía antes de quedarse calvo, los ojos pardos y el rostro cetrino, aunque cuanto más heredaba de él, menos creía yo en tales estereotipos.

Sillitoe, de hecho, es un antiguo apellido inglés que ha dado muchos quebraderos de cabeza a los especialistas victorianos en la nomenclatura de parentesco. Algún autor ha sugerido que podría haberse originado en Islandia y otro ha afirmado que provenía del norte de Yorkshire. Sea cual sea la verdad, sería justo decir que mi padre poseía algunos de los más antiguos rasgos ingleses. En mi certificado de nacimiento se le describe como «obrero de ingeniería». Puesto que ese fue también mi primer trabajo, puede que haya heredado algo de él después de todo, aunque nunca he sido capaz de decidir exactamente qué.

Cuando el viejo Sillitoe, el tapicero, murió en 1925, dejó en herencia la renta de varias casas de los suburbios de Wolverhampton para que se dividieran entre sus ocho hijos, ninguno de los cuales sabía que tuviera propiedades de ningún tipo. El hijo mayor, Frederick Wallace, de profesión diseñador de encajes, había alquilado años antes un capitoné, había cargado en él todo el mobiliario bueno aún por pagar que tenía en su casa, y a continuación se había ido a vivir a Londres, donde residió durante veinte años. Se cambió el nombre y no le dio sus señas a la familia, lo que significa que los acreedores no pudieron seguirle el rastro, pero también que fue imposible dar con él para pagarle su herencia. Su parte se repartió entre los demás, de forma que la historia sobre la expoliación que contaba mi padre se amolda perfectamente a la verdad de que lo que se pierde por un lado se gana por otro.

Aquella ganancia inesperada duró poco, aunque con las cien libras o así que les tocaron, mis padres se mantuvieron durante unos meses. Cuando solo les quedaban cuarenta libras, mi padre consiguió trabajo pintando el exterior de una fábrica subido a un andamio. Los billetes de banco los llevaba siempre a buen recaudo en un monedero de tela en el bolsillo del chaleco. Un día, el andamio volcó y mi padre terminó en el suelo, cubierto de pintura y herido. Al despertarse en el hospital, en lo primero que pensó fue en el dinero, pero una enfermera lo había guardado en una mesita que había junto a su cama. El de la enfermera fue un gesto que nunca olvidaría.

![]()

Capítulo 2

Nací el 4 de marzo de 1928, bajo el signo de Piscis, en la habitación delantera de una vivienda protegida de ladrillo rojo en las afueras de Nottingham, a dos millas al norte del río Trent. Cuando le pregunté a mi madre, muchos años después, para configurar el horóscopo, la hora de mi alumbramiento, no recordaba si había sido de día o de noche.

Tenía una hermana, Peggy Eileen, que había nacido dos años antes que yo, así que, aparte de que mi nacimiento significaba una boca más que alimentar, el acontecimiento apenas se recordaría como un día especial. En nuestra familia no se celebraban ese tipo de conmemoraciones anuales, porque recordarte el día de tu cumpleaños interfería con tus sentidos, que habían de usarse únicamente para sobrevivir; o tal vez fuera porque nadie se molestaría en pensar en un regalo, o en conseguir el dinero que este pudiera costar. La ventaja de que nadie pensara en tu cumpleaños era que tú no tenías que molestarte en pensar en los de los demás.

El acuerdo mutuo de no tener en cuenta el ritual fue la razón de que este se olvidara, aunque mi padre llevaba una lista con los nombres de sus hijos conforme llegábamos al mundo, así como de las fechas de nuestros nacimientos, más que nada para poder decir lo mayores que éramos de un solo vistazo en caso de discusión al respecto entre mi madre y él. Hacía que ella escribiera los nombres de cada hijo en un recorte de papel y luego lo copiaba tal cual en una hoja en limpio. Después de su muerte, encontramos esa hoja, y nos dimos cuenta de que, en la mayoría de los casos, los nombres estaban mal escritos.

Pocas semanas después de nacer me puse enfermo, aunque nadie me ha dicho nunca de qué. Solo sé que fue necesario llevarme a un médico antes de que la tos acabara conmigo. Estaba nevando, y mi madre, que también estaba indispuesta, no podía salir, así que su robusta hermana Edith, que ya tenía cinco hijos propios, me envolvió en una manta, me metió bajo su abrigo y recorrió una milla entre la ventisca hasta la casa del médico. Llegó a tiempo de salvarme la vida. Con frecuencia me he preguntado dónde estaba mi padre en aquellos momentos; no podía estar en un pub, porque entonces no bebía, pero, si estaba en casa, ¿por qué no fue él quien se puso el abrigo y se enfrentó a la intemperie conmigo a cuestas?

Salvo en la casa donde nací, en todos los lugares que vinieron después podían oírse, no demasiado lejos, las grúas de demolición de las casas de los suburbios. Una pequeña chabola en un camino paralelo al río Leen se inundó tras una semana de lluvias y tuvimos que dejarla. Mis padres tuvieron que abandonar también las cuatro paredes de la modesta vivienda protegida porque mi padre se quedó sin trabajo, se atrasaron en el pago del alquiler y hubo que conformarse con un adosado plagado de chinches en el centro de la ciudad.

La pauta de su vida matrimonial estuvo marcada por un ir y venir empujando una carreta de mano donde llevaban lo poco que tenían huyendo de los alguaciles que les pisaban los talones.

Cuando vivíamos en Alfreton Road, había un tipo en paro que se pasaba el día asomado a la ventana mirando a las chicas que trabajaban en las máquinas de la fábrica de tabaco Player, actitud que suscitaba la risa despreciativa de las mujeres. Recuerdo también el abigarrado mobiliario de nuestra única habitación y las dos láminas de pesca que colgaban de la pared y que yo miraba continuamente, porque las velas me parecían demasiado rígidas. Habían sido un regalo de boda del hermano de mi madre y a lo largo de los años mis padres las empeñarían con frecuencia, hasta que al final las acabaron vendiendo.

Había un muchacho más joven que yo, que vivía en la misma casa, y que defecaba en el pasillo y en las escaleras, incluso en nuestra habitación si la puerta se quedaba abierta. Las mujeres trataban de mantenerlo a raya, pero siempre se las arreglaba para esquivarlas. Su madre (de su padre no había ni rastro) se pasaba todo el día fuera, en la fábrica de encajes. La cantidad de excrementos malolientes que dejaba a su paso nos parecía enorme teniendo en cuenta su tamaño y lo poco que comía, y con frecuencia expresábamos nuestro deseo de que se evacuara por completo (que se cagara encima hasta morir) y así librara a la casa de la maldición que significaba su presencia. El muchachito debía de ser víctima de algún tipo de disentería, pero desde luego se ganó a pulso el apodo del Cacas, y así fue como nos referimos a él en la familia durante años.

Están fuera de lugar las memorias tempranas, nítidas y perdurables. Mi hermana mayor ha muerto ya, así que no puedo preguntarle por los lugares donde vivimos en aquella época, pero ell...