![]() FOCUS

FOCUS![]()

L’IMPORTANZA DI HERTZ

Chi, sul finire del 1887, si fosse trovato a passeggiare nei pressi del Castello di Karlsruhe e fosse entrato al numero 12 della poco distante Kaiserstrasse si sarebbe imbattuto in uno spettacolo peculiare. L’indirizzo era quello di un’ampia aula del Politecnico. Da tempo, però, la stanza era occupata dalla strumentazione di un giovane professore di fisica, il trentenne Heinrich Hertz, intento in alcuni esperimenti sulla propagazione della forza elettrica. Qualche mese prima aveva osservato la produzione di scintille indotte su una spira metallica posta a breve distanza da un cosiddetto rocchetto di Ruhmkorff (un trasformatore capace di produrre impulsi ad alta tensione da una corrente continua a bassa tensione), collegato a una bobina a induzione. Si trattava di una sorta di primitiva ricetrasmittente: con il rocchetto, Hertz generava una scarica a scintilla nella bobina, che a sua volta – senza contatto fisico – la trasmetteva alla spira, la quale fungeva da ricevitore.

Questo risultato gli aveva fatto sospettare che le scariche che si liberavano dal circuito si propagassero nell’ambiente circostante viaggiando nell’aria, un po’ come le onde luminose.

Si trattava di un’idea tutt’altro che scontata all’epoca: se nelle isole britanniche questa interpretazione delle interazioni elettriche e magnetiche aveva trovato larghissimo seguito ed era compiutamente esposta nella teoria del campo elettromagnetico di James Clerk Maxwell (elaborata sulla scorta di intuizioni di Michael Faraday), i fisici del Continente – in particolare i tedeschi – erano ancorati a una visione più tradizionale, per cui cariche elettriche esercitavano fra loro un’azione a distanza in maniera non dissimile a quella della gravità newtoniana.

Quanto a Hertz, aveva cominciato a introdurre alcune variazioni nella situazione sperimentale. Aumentò progressivamente l’intervallo che separava l’apparato trasmettitore dalla spira ricevente sino a 14 metri, utilizzando quasi tutta l’aula; esaminò l’induzione delle scintille al crescere della distanza; studiò un fenomeno tipicamente ondulatorio – l’interferenza tra correnti nei fili ed effetti che si diffondevano nell’aria – difficilmente interpretabile nei termini delle teorie “continentali”. I dati che emergevano mostravano un accordo via via maggiore con le previsioni della teoria di Maxwell. Mancava ancora, per così dire, la prova regina.

Dal tardo autunno Hertz aveva un pallino: misurare la velocità a cui gli effetti elettrici si diffondevano. Inizialmente, però, i risultati non furono soddisfacenti; sul suo diario il 12 novembre 1887 aveva annotato: «Contro quanto ipotizzato, si ottiene una propagazione a velocità infinita».

La questione era cruciale; mentre nelle teorie all’epoca più in voga in Germania elettricità e magnetismo erano considerate interazioni istantanee, sicché cariche poste a distanza agivano una sull’altra con una forza che, per quanto piccola, si diffondeva per così dire a velocità infinita, nella concezione maxwelliana del campo elettromagnetico le cose andavano in maniera assai diversa. Come Hertz spiegava ai genitori in una lettera del 23 dicembre, stando a Maxwell «questi effetti si propagano a velocità finita, cioè alla velocità della luce».

Il successo non si fece troppo attendere; il primo gennaio dell’anno successivo Hertz doveva darne annuncio ancora ai genitori: «I miei risultati sono più chiari e importanti di quanto avrei mai azzardato sei mesi fa […] La questione attorno a cui tutto ruota è la prova che gli effetti elettrodinamici – per semplicità diciamo gli effetti elettrici – si propaghino nello spazio vuoto con velocità finita, determinata, documentabile; cioè non come azione a distanza immediata, senza passaggio di tempo». La velocità era elevata, continuava, poco meno di quella della luce, e lo spazio su cui poteva venire misurata era piccolo; «proprio per questo la prova non è stata facile da ottenere. Ma credo di essermela assicurata».

Hertz si era ormai convinto di aver prodotto e trasmesso onde elettromagnetiche nell’aria.

Nei mesi successivi perfezionò la sua apparecchiatura aggiungendo uno specchio concavo e altri congegni per riflettere e isolare i fasci di onde e creare onde stazionarie, in modo da poter misurare agevolmente le relative lunghezze d’onda. Negli articoli che seguirono fece notare che i risultati si accordavano assai meglio con la teoria di Maxwell che con quella (per altro matematicamente più complicata) dell’azione a distanza. Evidenziò inoltre che le onde elettromagnetiche avevano tutte le caratteristiche fisiche della luce, differendone solo per lunghezza d’onda.

In altre parole, Hertz aveva mostrato che la luce non è altro che un tipo di onda elettromagnetica.

Negli anni a venire sarebbe stato sempre più chiaro che questa scoperta non solo aveva dato conferma definitiva della teoria di Maxwell, ma poteva avere inediti utilizzi tecnologici per comunicazioni rapide “senza fili”.

Per Hertz, comunque, l’importanza di quegli esperimenti risiedeva altrove. Ripensando a essi qualche anno dopo, nell’introduzione alla raccolta dei suoi scritti di elettrodinamica, doveva ricordare che erano andati incontro a un’approvazione oltre ogni attesa. Se da una parte spianavano la strada all’unificazione di due domini fisici sino a quel momento distinti, la luce e le interazioni elettromagnetiche, d’altra parte, l’approvazione che avevano suscitato proveniva da motivazioni che Hertz non tardava a definire filosofiche.

Per la prima volta veniva fornita la prova che una forza i cui effetti si ritenevano istantanei si propagasse invece nel tempo. Con ciò, concludeva, «veniva toccata l’antica questione della possibilità e dell’essenza dell’azione a distanza». Aggiungendo:

“GRAZIE A ESPERIENZE SEMPLICI E CONVINCENTI, NEL DOMINIO DELL’ELETTRICITÀ LA SIGNORIA DELLE FORZE IMMEDIATE A DISTANZA, CONSACRATE DALLA SCIENZA MA SOLO A FATICA SOPPORTATE DALL’INTELLETTO, PAREVA ANDATA DISTRUTTA.”

![]()

LE OPERE SCIENTIFICHE

Per comprendere appieno la portata della scoperta di Hertz è necessario fare qualche passo indietro e risalire alle origini della fisica moderna. Nei Principi matematici della filosofia naturale (1687) Isaac Newton aveva introdotto una forza agente fra i corpi, la gravità, mediante cui venivano spiegati «i fenomeni celesti e del mare»; tuttavia, continuava Newton nello Scolio generale all’opera, «non ho ancora attribuito una causa alla gravità».

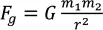

Tale forza è direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei corpi, mentre diminuisce secondo l’inverso del quadrato delle distanze. Ciò significa che, nel caso più semplice, quello di un sistema a due corpi (per esempio Terra-Sole), al raddoppiare della distanza la forza di attrazione che i due corpi esercitano gli uni sugli altri è quattro volte minore, al quadruplicare della distanza è sedici volte minore e così via. È questo il contenuto della celebre equazione che governa ciò che siamo abituati a chiamare legge di gravitazione universale:

dove Fg indica la forza di gravità, m1 e m2 due masse qualsiasi, r2 il quadrato della distanza fra i loro centri e G una costante di proporzionalità (la costante gravitazionale, misurata per la prima volta in modo soddisfacente da Henry Cavendish nel 1798).

Ma la gravità newtoniana presenta altre caratteristiche alquanto peculiari. In primo luogo: com’è possibile che masse poste a distanza influiscano l’una sull’altra senza entrare in contatto? O in altri termini: che cos’è una forza a distanza?

La scienza emersa dalla rivoluzione galileiana e giunta a Newton – la scienza di Cartesio – aveva voluto rompere con il passato facendo piazza pulita degli influssi occulti e spiegando ogni cosa in termini di urti fra particelle. Davvero Newton intendeva reintrodurre di soppiatto nel discorso scientifico una modalità di azione più simile a un influsso astrologico che all’individuazione di un meccanismo causale per pressione o urto, genuinamente scientifico?

Sulla questione, in realtà, lo scienziato inglese aveva un atteggiamento ambivalente. Certo la gravità non poteva venire ridotta a una causa occulta, poiché i Principia chiarivano i meccanismi che la governavano, ma, ammetteva Newton, «non sono stato ancora in grado di dedurre dai fenomeni la ragione di queste proprietà della gravità, e non fingo ipotesi. Infatti, qualsiasi cosa non venga dedotta dai fenomeni dev’essere chiamata ipotesi; e le ipotesi, siano esse metafisiche o fisiche, o basate su qualità occulte oppure meccaniche, non hanno posto nella filosofia sperimentale».

Qual è la causa della gravità? A questa domanda, semplicemente, Newton rifiuta di rispondere nell’ambito dei principi matematici che guidano la sua filosofia della natura; è una domanda mal posta, che trascende i limiti rigorosi del suo approccio.

Altrove, comunque, lo scienziato inglese non si mostrava così restio ad avventurarsi in congetture. La sua Ottica (1704), frutto di decenni di studi ed esperimenti sulla luce nonché sulla composizione della materia, terminava con una sequenza di Queries (Quaestiones nella versione latina, cioè domande), che dovevano aumentare di numero a ogni nuova edizione, fino a toccare quota trentuno in quella del 1718. D’altra parte, nello stile della Royal Society (la società scientifica londinese di cui Newton fu membro e che presiedette dal 1703 sino alla morte, nel 1727), i trattati terminavano spesso con un elenco di domande lasciate intenzionalmente aperte, che dovevano suggerire linee d’indagine ai ricercatori futuri. Così, nell’ultima query, Newton ipotizzava che le particelle che formano i corpi fossero dotate di «potenze, virtù o forze grazie a cui essi agiscono gli uni sugli altri […] per produrre gran parte dei fenomeni della natura»; fra tali potenze citava la gravità, il magnetismo, l’elettricità, la forza di coesione e quella di fermentazione.

Eppure, anni prima Newton aveva diffidato il teologo Richard Bentley dall’attribuirgli l’idea che la gravità fosse una proprietà «innata e insita» della materia. «Che la gravità debba essere innata, insita ed essenziale alla materia», specificava, «cosicché un corpo possa agire su un altro a distanza attraverso un vuoto senza la mediazione di qualcos’altro attraverso cui la loro azione e forza possa trasmettersi dall’uno all’altro, è per me un’assurdità così grande che non credo possa cadere in essa nessuno che abbia una facoltà di giudizio competente in materie filosofiche». Tuttavia, concludeva Newton, nessuno ancora può dire quale sia la causa della gravità; essa «dev’essere causata da un agente che agisce ininterrottamente secondo certe leggi; ma se tale agente sia materiale o immateriale l’ho lasciato alle considerazioni dei miei lettori».

Con ciò Newton toccava un secondo aspetto peculiare della gravità. La forza con cui due masse poste a una certa distanza si attraggono è indipendente dalle proprietà fisiche dello spazio in cui sono immerse. La forza di gravità attraversa qualsiasi barriera, non pare interferire con alcunché, se non con altra gravità, e non viene trasportata da alcunché: ciò che conta è la distanza a cui le masse si trovano, non lo spazio nel quale gravitano. In quello spazio omogeneo e infinito che per Newton è l’universo, gli effetti gravitazionali delle stelle in media si annullano; ciò che rimane è appunto la forza di gravità che i corpi del Sistema solare esercitano pressoché indisturbati gli uni sugli altri (e sulle comete).

Una terza proprietà assai significativa della gravità come azione a distanza immediata nello spazio è che essa è indipendente dal tempo.

Semplicemente, l’equazione che la governa – la legge di gravitazione universale – non contiene alcun termine temporale. Nel cosmo di Newton, se il Sole scomparisse in questo preciso istante, la Terra ne subirebbe gli effetti qui e ora, partendo “per la tangente”, un po’ come capita quando si lascia di colpo un peso legato a un filo fatto roteare con la mano: senza più la forza di gravità del Sole a tenerla legata, la Terra proseguirebbe a viaggiare in linea retta con la velocità acquisita (moto rettilineo uniforme), finché un’altra forza non ne modificasse il moto.

Questa immagine, però, è solo apparentemente analoga alla situazione gravitazionale. In realtà, il sistema mano-filo-oggetto identifica un’azione per contatto: la forza viene trasmessa dal filo e impiega un certo tempo a trasmettersi (cioè a tendere il filo); possiamo trascurarlo solo perché solitamente il filo è corto. Pensare a una forza di gravità c...