This is a test

- 194 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

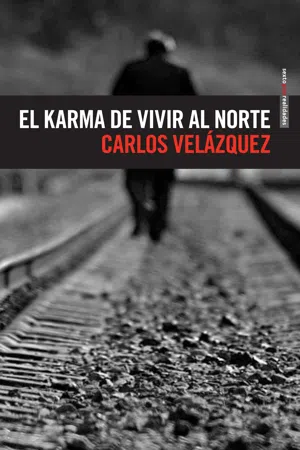

El karma de vivir al norte

Detalles del libro

Vista previa del libro

Índice

Citas

Información del libro

Con la ironía y la potencia narrativa características de la escritura de Velázquez, el lector se adentrará en un delirante viaje por el corazón de este agreste territorio, que va desde una iniciática odisea norteña a bordo de un tren repleto de criminales, pasando por un angustiante recorrido en taxi con su hija dormida en el regazo mientras el conductor lo extorsiona, hasta encontrar a un díler fornicando en la oficina donde despacha a sus clientes, historias todas atravesadas por una especie de sino milenario, karmático, que ha transformado por completo la vida de los habitantes de esta caótica y fascinante región del norte de México.

Preguntas frecuentes

Por el momento, todos nuestros libros ePub adaptables a dispositivos móviles se pueden descargar a través de la aplicación. La mayor parte de nuestros PDF también se puede descargar y ya estamos trabajando para que el resto también sea descargable. Obtén más información aquí.

Ambos planes te permiten acceder por completo a la biblioteca y a todas las funciones de Perlego. Las únicas diferencias son el precio y el período de suscripción: con el plan anual ahorrarás en torno a un 30 % en comparación con 12 meses de un plan mensual.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 1000 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Obtén más información aquí.

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información aquí.

Sí, puedes acceder a El karma de vivir al norte de Carlos Velázquez en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Literatura y Literatura general. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.

Información

Categoría

LiteraturaCategoría

Literatura generalEl karma de vivir al norte

I AIN’T GONNA WORK ON

MAGGIE’S FARM NO MORE

Lo último que pretendía era escribir sobre Torreón. Ni siquiera deseaba vivir en la ciudad. Una encuesta reciente había revelado que de cada diez personas, seis querían marcharse de la región. Yo era una de ellas. Pero no conseguía alejarme. Sentía que si me largaba cometería una traición. Me convertiría en un rain dog. Pero, qué buscaba en un sitio como éste. ¿La muerte? Entonces, el mal karma causado por la guerra vs el narco comenzó a apoderarse de todo. Y me vi obligado a preguntarme: Should I stay or should I go?

Por aquellos días yo era un ya no tan joven escritor que había conseguido conectar un par de hits. Acababa de salir de un matrimonio infernal con nada menos que el mismísimo Coronel Kurtz (así apodaron mis amigos a mi ex esposa). Y lidiaba con los problemas inherentes a la paternidad producto de una antigua relación. Gozaba de un trabajo establecido y me estaba tomando con parsimonia la redacción de mi siguiente obra. Nunca pensé incursionar en la crónica. No estaba contemplado. No era el siguiente paso. Por lo tanto, este libro fue como un hijo no planeado. Vino a entrometerse en mi vida. Vino a retrasar mi existencia.

Había visto de lo que eran capaces los peores sicarios de mi generación. Sufrí los efectos de la violencia como cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, me resistía a registrar las consecuencias. Que lo hicieran otros. Que se ensuciaran otros. Yo me refugiaría en la narrativa. En mis dominios. En terreno seguro. Estaba convencido de que eso constituía mi salvación. Hasta que fue inminente. Torreón me impedía seguir adelante. Pero no fue sencillo decidirme. Tardé bastante tiempo en emprender la tarea. Fue en un viaje a la frontera que me impuse el fin de la procrastinación. Y al regresar a La Laguna comencé a hurgar en mí.

Una de las tantas razones que me impulsaron a escribir este libro es que todas las obras que conocía sobre el tema estaban filtradas por la mirada del reportero. Pero no existía un relato autobiográfico de primera mano. Así que me decidí a contar mi historia como padre de una hija, como habitante de la ciudad y como consumidor de sustancias. En ciertos pasajes brota una especie de fascinación por los horrores que me rodeaban, pero no se trata de una apología, sólo me dediqué a contar los hechos como ocurrieron, desde adentro.

A pesar de haber ganado un premio estatal de periodismo, me consideraba un periodista de cuarta. Sentía que no había pagado mi derecho de piso para detectar la maldad oculta detrás de cada burrito de yelera, de cada gordita de chicharrón, de cada lonche de adobada. Para conseguirlo recorrí los barrios más bravos de la periferia. En particular el Cerro de la Cruz, un punto codiciadísimo por todo cártel que haya operado en la ciudad. Muchas de las acciones contadas aquí se desarrollan en ese espacio y sus alrededores, aunque en ocasiones no se especifique.

Casi todos estos textos fueron confeccionados en tierras laguneras. Pero alcanzada cierta etapa me fue imposible continuar. Tuve que distanciarme para terminarlo. Tecleaba a ratos en aeropuertos, centrales de autobuses, restaurantes y hoteles de otras ciudades. No lograba concentrarme en mi departamento. Y lo que ahí se pergeñó, no fue en el estudio. Sino en la mesa del comedor. De frente a la pared.

Una sola certeza conservo después de haberle puesto punto final a esta llaga: no vuelvo a trabajar en la granja de Maggie, no quiero volver a escribir crónica sobre La Laguna.

YA SE VA TU LAGUNERO

Mis días en La Laguna estaban contados. La situación era insostenible. Una era oscura llegaba a su fin y comenzaba otra. Durante un tiempo Coahuila vivió un sueño. La promesa de la prosperidad. Pero mientras Humberto Moreira envolvía a todos con su carisma, le aplaudían sus pasos de baile, le celebraban sus gracejadas, por debajo de la mesa se cocinaba una catástrofe. Nadie la presintió. El entonces gobernador era el mesías que tanto se esperaba, el que la izquierda jamás había legado. Regalaba dinero a través del monedero de la gente, conquistaba el corazón de las viejitas y se volvía nota nacional. Era el comienzo de la debacle. Entonces, se produjo el estallido. La violencia nos despertó. Y la noticia de la deuda terminó por sepultar al estado. A partir de ahí todo fue despeñadero. Pero lo peor estaba por venir.

Lo que no habían conseguido el desierto y sus cuarenta y ocho grados a la sombra lo lograrían la narcoviolencia y los impuestos. Que me desbandara. Que pensara en sumarme al éxodo de coahuilenses que abandonaban el estado. Si no se marchaban más era porque no podían. El día en que decidí largarme, se anunció un incremento en el costo de la licencia de alcoholes. De veintinueve mil pesos subió a ciento cincuenta mil. Así debutó Rubén Moreira en su puesto. No sólo los cárteles propiciaban el cierre de bares, también el poder del Estado.

Vivir en Torreón se convirtió en la peor de las plagas. Desconfiaba de todos y todos desconfiaban de mí. Pensaba en comprarme una pistola. No deambulaba de noche. No visitaba bares ni cantinas. No frecuentaba a mis amigos. Mi contacto con el exterior se producía a través de las redes sociales. Sólo salía a trabajar y a llevar a mi hija al balé. El panorama era tan acuciante, que disuadiría a cualquier Tyler Durden de quererle prender fuego al mundo. Nos estábamos exterminando entre nosotros más rápido de lo que Amy Winehouse se aniquiló a sí misma.

Hasta salir a cenar era imposible. La situación trascendía los límites impuestos por la narcoguerra. Todo se me vino encima. Las declaraciones del gobernador y la mala noticia de que le pegaron a los tortillones don Lolo. No puede ser, me dije. He probado los mejores tortillones de mi ciudad. De La providencia, La Güera, La Ronda, Leo. Pero ningunos tan chinguetas como los de don Lolo. El crimen organizado había atacado la estación de policía, clínicas de rehabilitación, centros comerciales, bares, cantinas, bancos, funerarias, giros negros, pero nunca se había atrevido a atentar contra una institución tan lagunera como el negocio de don Loco. Ejecutaron a tres personas en la puerta del establecimiento mientras lo asaltaban. Signo inequívoco de que nos estaba cargando la chingada. Coahuila rules. Sólo faltaba que atacaran los lonches del Payo, ni cómo blindarlos. El narco estaba aniquilando nuestras tradiciones.

Era un año pésimo para mi salud mental. Estaba todo paniqueado. Temía por mi hija, que cumpliría cinco años en marzo. Ignoraba por qué su arribo al primer lustro de su vida me parecía un designio fatal. Lo descubrí un domingo que me arrastró al cine. Antes de ese día, siempre había considerado una pérdida de tiempo las películas infantiles. Al principio me resistía. Se la cambiaba. La sobornaba para que aceptara mejor un paseo por la alameda o un par de horas en el área de juegos de McDonald’s, mientras yo me dedicaba a babear ante las hordas de buenísimas cougars que, despreocupadas, devoraban sus hamburgesas con queso. Pero la desconfianza a quedar atrapado entre el fuego cruzado o a ser alcanzado por una bala perdida se intensificaba, y nos orillaba a recluirnos en el cine. Dentro nos sentíamos seguros. Aunque cualquier día algún maldito psicópata podría entrar a la sala disparando, como sucede en Estados Unidos. Resignado, encontré la fórmula para no recetarme todas las películas. Me dormía. O cargaba un libro y una pequeña lamparita. Aquella tarde olvidé la novela que estaba leyendo.

Afuera la ciudad se caía a plomazos. Adentro, veía una película para niños. La cinta era El gato con botas. Nunca antes había puesto atención, pero la historia me deslumbró. El gato era un personaje plano. Predecible. Aburrido. Pero el güevo, Humpty Alexander Dumpty: todo un capo. Yo le daría el Oscar como mejor actor de reparto. Un ser contradictorio, repleto de matices, capaz de vender a su madre y traicionar a sus amigos por cumplir sus objetivos. Me sentí identificado. Me observé a mí mismo en la pantalla. Y mientras advertía las transformaciones emocionales del güevo, recordé un suceso que había estado oculto en mi memoria veintiocho años.

A los cinco años me caí en una alcantarilla. La colonia se había inundado. En Torreón nunca llueve, pero en aquella ocasión la tormenta colapsó el sistema de drenaje. Salí a comprar leche, cuestión que se convirtió en una maldición. Algunas de las situaciones de riesgo que he sufrido en mi vida se han producido al ir a la tienda por la leche. Fui abducido por una cloaca. Me aferré con una mano a la orilla del pozo. Unos empleados del ayuntamiento me salvaron de morir ahogado. No me acordaba de ese acontecimiento. Resurgió en mi memoria casi tres décadas después, como yo surgí de la oscuridad de aquel agujero, cuando me vi reflejado en Humpty Dumpty. Todavía no logro establecer la conexión, pero su devenir me hizo consciente de mi propia fragilidad. Mi quinto aniversario me marcó. Fue una edad crítica para mí. Descubrí que podía morir. Y me abandonó mi padre.

Pensé que jamás tendría que volver a enfrentar esa etapa. La consideraba sepultada. Entonces tuve una hija. Y mis temores se recrudecieron. Quería que mi nena cumpliera seis años. No cinco. Me parecía la edad de la ignominia. Mi drama me recordaba el argumento de una película, no recuerdo el título. Yo había conseguido trascenderlo. Pero el estado en el que se encontraba la ciudad, la violencia desmedida a todas horas, en cualquier esquina, me hacía dudar de si lo superaríamos juntos. Y no me equivocaba. En el centro comercial donde nos encontrábamos, mi hija había experimentado su primer fuego cruzado a los tres años. Ella y su madre estuvieron presentes en un enfrentamiento. Continuaban con vida porque un hombre les había permitido refugiarse en el local de la Toyota. Era como si yo volviera a tener cinco años, y la narcoguerra fuera la maldita alcantarilla que amenazaba con tragarme. Con deglutirme. Si moría, quién malcriaría a mi hija. Quién le regalaría viniles de Black Sabbath y de AC/DC cuando se convirtiera en adolescente y decidiera rebelarse. Quién le daría dinero para que se escapara de casa.

Al terminar la película caminamos hacia la salida del centro comercial para tomar un taxi. Cuando nos disponíamos a cruzar hacia la calle, un auto casi nos atropella. Junto a nosotros pasó el dueño corriendo. Se lo habían robado. Seguro al día siguiente con ese coche asaltarían un banco. O aparecería un cabrón incinerado dentro. Eran las siete de la tarde. Todavía no se metía el sol. La fila de carros para abandonar el mall le impedía al ladrón salir del estacionamiento. El propietario proseguía a pie. Para que no le diera alcance, el ratero comenzó a chocar a los automóviles que tenía delante, hasta que consiguió abrir un espacio por donde escapó. Para cuando se dio a la fuga, mi hija y yo estábamos a seis metros de la acción. Por suerte no hubo disparos. Como no podíamos acercarnos a los tortillones de don Lolo –los ladrones podrían regresar a exprimir de nuevo el establecimiento– nos lanzamos a McDonald’s. Le compré a mi hija una Cajita Feliz. Y oh, coincidencia, el juguete que incluía de regalo era el güevo, sí, Humpty Dumpty, el personaje de la película que acabábamos de ver.

Llegamos a la casa y mi hija se quedó dormida antes de lo acostumbrado. Quizá fue la exaltación de presenciar el atraco. Coloqué la figura del güevo sobre el librero y pensé que tenía que largarme antes de que mi hija cumpliera los cinco años. Si la situación cambiaba, y Torreón se volvía más segura, podría regresar cuando cumpliera seis años. Pero algo dentro de mí me decía que las cosas no se modificarían durante un largo tiempo.

Esa noche tuve una pesadilla. Tal vez por culpa de todo lo que nos zampamos en el cine. Podría tragarme un tortillón entero y dormiría como un bebé. Pero una visita a la dulcería me producía malos sueños.

Me encontraba en casa con mi hija, cenando Frutti Pebbles. De repente, un soldado aparecía en mi cocina. Me apuntaba con un arma. Lo perseguían. Donde descubran que se metió aquí vienen y nos rafaguean a todos, pensé. Le exigía que se escondiera en otro sitio. No conseguía explicarme por dónde había entrado. La puerta y las ventanas se encontraban cerradas. En el sueño sentía que podría noquearlo con un par de golpes bien colocados, pero me detenía por la nena. Apagaba la luz de la cocina. Nos quedábamos a oscuras, uno frente al otro. Sólo su pistola y nuestros ojos brillaban.

Desperté con la sensación de que estar vivo era una proeza. Me parecía inverosímil. Pensaba que moriría en un bar. Que no resistiría la tentación y me refugiaría en uno para meterme unos tragos. Entrarían los sicarios, rociarían su insecticida y moriría remendado a balazos. Pero esa posibilidad se alejaba cada día más. En Torreón sólo quedaban abiertos unos cuantos tugurios. Y no conforme con esta desgracia, hice que me echaran de uno. Dos noches después del incidente en el cine salí de juerga con un amigo. Un tipo me atajó. Quería que le invitara un trago. Como me negué me comenzó a insultar. Y le rompí el hocico. No escarmiento. Era en momentos como ese cuando debía pensar en mi hija, no sólo cuando escuchaba disparos. No estaba el culo pa besitos y yo agarrándome a madrazos a la menor provocación. O me calmaba o me peleaba en otra ciudad. Torreón no era sitio para andar de desmadrosito.

Tres intentos de guarros intentaron sacarme del bar, pero no pudieron. Antes de que apare...

Índice

- El karma de vivir al norte