- 752 páginas

- Spanish

- ePUB (apto para móviles)

- Disponible en iOS y Android

eBook - ePub

Descripción del libro

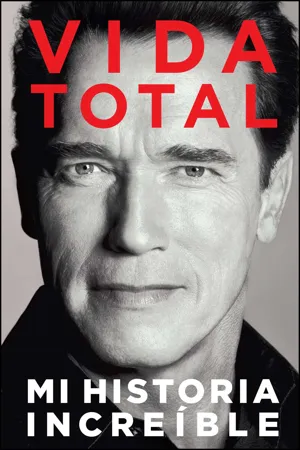

LA MEJOR HISTORIA DE INMIGRACIÓN DE NUESTROS TIEMPOS

Su historia es única, divertida, y en estas páginas la cuenta de manera brillante.

Nació durante un año de hambruna en un pequeño pueblo de Austria, hijo de un jefe de policía muy austero. Soñaba con mudarse a los Estados Unidos para convertirse en campeón del fisiculturismo y estrella de cine.

A los veintiún años vivía en Los Ángeles y ya había sido coronado como Mr. Universo.

Cinco años más tarde había aprendido a hablar inglés y se había convertido en el mejor fisiculturista del mundo.

Diez años más tarde había completado su título universitario y se había vuelto millonario gracias a sus empresas comerciales en el sector inmobiliario, el paisajismo y el fisiculturismo. También había ganado un Golden Globe por su debut como actor dramático en Stay Hungry.

Veinte años más tarde era la estrella de cine más famosa del mundo, estaba casado con Maria Shriver y era un líder republicano emergente que formaba parte de la familia Kennedy.

Treinta y seis años después de haber llegado a los Estados Unidos, el hombre que alguna vez fue conocido entre sus compañeros fisiculturistas como el "roble austriaco" fue elegido como gobernador de California, la séptima economía más grande del mundo.

Gobernó el estado a lo largo de una crisis presupuestaria, desastres naturales y disturbios políticos, trabajando con ambos lados del espectro político para crear un mejor ambiente, reformas electorales y soluciones bipartidistas.

Con Maria Shriver crió a cuatro hijos fantásticos. En medio del escándalo que él mismo creó, intentó mantener a su familia unida.

Hasta ahora nunca ha contado la historia completa de su vida, en su propia voz.

Éste es Arnold. Ésta es su vida total.

Su historia es única, divertida, y en estas páginas la cuenta de manera brillante.

Nació durante un año de hambruna en un pequeño pueblo de Austria, hijo de un jefe de policía muy austero. Soñaba con mudarse a los Estados Unidos para convertirse en campeón del fisiculturismo y estrella de cine.

A los veintiún años vivía en Los Ángeles y ya había sido coronado como Mr. Universo.

Cinco años más tarde había aprendido a hablar inglés y se había convertido en el mejor fisiculturista del mundo.

Diez años más tarde había completado su título universitario y se había vuelto millonario gracias a sus empresas comerciales en el sector inmobiliario, el paisajismo y el fisiculturismo. También había ganado un Golden Globe por su debut como actor dramático en Stay Hungry.

Veinte años más tarde era la estrella de cine más famosa del mundo, estaba casado con Maria Shriver y era un líder republicano emergente que formaba parte de la familia Kennedy.

Treinta y seis años después de haber llegado a los Estados Unidos, el hombre que alguna vez fue conocido entre sus compañeros fisiculturistas como el "roble austriaco" fue elegido como gobernador de California, la séptima economía más grande del mundo.

Gobernó el estado a lo largo de una crisis presupuestaria, desastres naturales y disturbios políticos, trabajando con ambos lados del espectro político para crear un mejor ambiente, reformas electorales y soluciones bipartidistas.

Con Maria Shriver crió a cuatro hijos fantásticos. En medio del escándalo que él mismo creó, intentó mantener a su familia unida.

Hasta ahora nunca ha contado la historia completa de su vida, en su propia voz.

Éste es Arnold. Ésta es su vida total.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Información

Categoría

Biografías políticasCAPÍTULO 1

Fuera de Austria

NACÍ EN 1947, un año de hambruna, estando Austria ocupada por los ejércitos aliados que habían derrotado al Tercer Reich de Hitler. En mayo, dos meses antes de que yo naciera, estallaron en Viena revueltas por el hambre que había, y en Styria, la provincia del sureste donde vivíamos nosotros, la escasez de alimentos era igualmente dura. Años más tarde, cada vez que mi madre deseaba recordarme cuánto se habían sacrificado mis padres para criarme, ella me contaba que caminaba por toda la campiña, de granja en granja, intentando conseguir un poco de mantequilla, algo de azúcar, unos puñados de grano. En ello se demoraba a veces hasta tres días. Pedir comida era algo común en ese entonces: mis padres lo llamaban Hamstern porque se aprovisionaban de alimentos como un hámster recoge-nueces.

Típicamente campesina, nuestra aldea se llamaba Thal y estaba poblada por unos pocos cientos de familias cuyas casas y granjas se agrupaban, conectadas por senderos y caminos de herradura. La carretera principal, que no estaba pavimentada, se extendía un par de kilómetros subiendo y bajando por suaves colinas alpinas tapizadas de campos y bosques de pinos.

Veíamos muy poco de las fuerzas británicas que se encontraban en el país. Solo de vez en cuando algún camión con soldados pasaba de largo. Pero los rusos ocupaban el área del este y vivíamos muy conscientes de su presencia pues había comenzado la Guerra Fría y todos temíamos que los tanques rusos entraran y el imperio soviético nos devorara. En la iglesia, los curas atemorizaban a la población con historias de horror de rusos que disparaban a bebés en brazos de sus madres.

Nuestra casa estaba situada en la cima de una colina junto a la carretera y durante mi niñez era extraño ver pasar más de uno o dos autos al día. A unas 100 yardas de distancia directamente al frente de nuestra puerta estaban las ruinas de un castillo medieval.

En la colina siguiente estaba el despacho del alcalde; la iglesia católica a la que mi madre nos obligaba a ir los domingos; la Gasthaus, posada y núcleo social de la aldea; y la escuela primaria a la que asistía con mi hermano Meinhard, un año mayor que yo.

Mis primeros recuerdos son de mi madre lavando ropa y mi padre paleando carbón. Entonces no tenía más de tres años pero la imagen que guardo de mi padre es muy nítida. Era un hombre grande, atlético, que hacía muchas cosas él mismo. Cada otoño recibíamos nuestra provisión de carbón para el invierno: una volqueta la descargaba frente a la casa. Algunas veces mi padre permitía que Meinhard y yo lo ayudáramos a entrarlo hasta el sótano, que servía de carbonera, y nosotros nos sentíamos muy orgullosos de hacerlo.

Mi madre y mi padre provenían de familias de clase trabajadora de la región más al norte de Austria, que en su mayor parte eran obreros de acerías. En medio del caos que imperaba cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se conocieron en la ciudad de Mürzzuschlag, donde mi madre Aurelia Jadrny era empleada de un centro de distribución de alimentos ubicado en el Ayuntamiento. Tendría apenas unos 20 años y ya era una viuda de guerra pues a su esposo lo habían matado unos ocho meses después de su boda. Una mañana alcanzó a ver desde su escritorio a mi padre pasar por la calle: era un tipo ya mayor, a punto de cumplir 40 años, pero alto y bien parecido y con uniforme de la gendarmería, la policía rural. A ella le encantaban los hombres de uniforme, así que desde ese día se propuso verlo otra vez. Mi madre averiguaba cuándo era el cambio de turno para asegurarse de estar en su escritorio, y entonces hablaban por la ventana y ella le pasaba algo de la comida que hubiera a mano.

Mi padre se llamaba Gustav Schwarzenegger, y se casaron a finales de 1945, cuando él tenía 38 y ella 21. A mi padre lo asignaron a Thal, al mando de una guarnición de cuatro hombres que tenían bajo su responsabilidad la aldea y la campiña que la rodeaba. El salario apenas alcanzaba para vivir pero el cargo incluía alojamiento: la vieja casa del guarda forestal o Forsthaus. El guarda forestal o Forstmeister, vivía en el primer piso y el Inspektor y su familia ocupaban el piso de arriba.

El hogar de mi niñez era una construcción muy sencilla de piedra y ladrillo, de buenas proporciones, paredes gruesas y ventanas pequeñas, hechas así para protegernos de los inviernos alpinos. Teníamos dos habitaciones, cada una con un hornillo de carbón para calentarnos, y una cocina en la cual comíamos, hacíamos nuestros deberes escolares, nos lavábamos y jugábamos. En la cocina el calor provenía de la estufa de mi madre.

No había cañerías ni ducha ni inodoro con agua corriente, solo una especie de bacinilla. El pozo más cercano quedaba a casi un cuarto de milla: lloviera o nevara, siempre uno de nosotros dos debía ir por agua, de modo que usábamos la menor cantidad posible. La calentábamos y llenábamos la palangana para darnos baños con esponja o con trapos: primero se lavaba mi madre con el agua limpia, luego lo hacía mi padre, y después veníamos Meinhard y yo. No nos importaba usar el agua un poco más oscura con tal de evitarnos un viaje hasta el pozo.

Nuestro mobiliario era de madera, contábamos apenas con lo necesario, y teníamos unas cuantas lámparas eléctricas. A mi padre le gustaban las pinturas y las antigüedades pero eran lujos que no podía darse cuando éramos niños. La animación en nuestro hogar corría por cuenta de la música y de los gatos. Mi madre tocaba la cítara y entonaba para nosotros canciones comunes y también nanas, pero el verdadero músico era mi padre. Él podía tocar todos los instrumentos de viento y lengüeta, trompeta, flugelhorn o cuerno de ala, saxofón y clarinete. También escribía música y era el director de la banda regional de la gendarmería. Si un oficial de la policía fallecía en cualquier lugar del estado, la banda tocaba en el funeral. En verano a menudo íbamos al parque a escuchar conciertos dirigidos por mi padre, que a veces, además, tocaba algún instrumento. La mayoría de nuestra parentela por parte suya era muy musical pero ese talento no lo heredamos ni Meinhard ni yo.

No estoy muy seguro de la razón por la cual teníamos gatos y no perros, tal vez fuera porque mi madre amaba los gatos y porque estos no generaban gastos cazando su propia comida. El caso es que siempre tuvimos cantidades de gatos que entraban y salían, que se acurrucaban aquí y allá y que bajaban del ático ratones medio muertos para presumir de su talento como cazadores. Cada uno de nosotros tenía su propio gato con el cual acurrucarse en la cama por las noches en una tradición propia. Llegamos a tener siete gatos y los amábamos pero nunca demasiado pues no había visitas al veterinario. Si uno de los gatos empezaba a tropezarse y caer por enfermo o por viejo esperábamos el sonido del disparo de la pistola de nuestro padre en el patio trasero. Entonces mi madre, Meinhard y yo salíamos y cavábamos una tumba en la cual poníamos una pequeña cruz.

Mi madre tenía una gata negra llamada Mooki y, aunque nosotros no le veíamos nada extraordinario, ella decía constantemente que era una gata especial. Tenía yo unos diez años cuando empecé un día a discutir con mamá porque no quería hacer mis deberes escolares. Mooki estaba cerca hecha un ovillo encima del sofá, como de costumbre. Seguramente yo dije algo muy altanero porque mi madre hizo el ademán de abofetearme. La vi venir y, por tratar de esquivarla, la tropecé con mi brazo. En un segundo Mooki dejó el sofá, saltó entre los dos y me aruñó la cara. Me la quité de encima y grité:

—¡Ao! Pero ¿qué es esto?

Mamá y yo nos miramos y, aunque me corría sangre por la mejilla, ambos soltamos la carcajada. Por fin ella había comprobado que Mooki era especial.

Después del caos de la guerra, el mayor deseo de mis padres era recuperar la estabilidad y la seguridad. Mi madre era una mujer grande, de contextura fornida, sólida y recursiva, una Hausfrau tradicional que mantenía su hogar impecable. Enrollaba las alfombras y —armada con cepillo y jabón— se arrodillaba para restregar el piso que luego secaba con trapos. Era fanática del orden y debíamos mantener nuestra ropa bien colgada, las sábanas y toallas bien dobladas, con esquinas perfectamente cuadradas y bordes afilados como navajas. Ella plantaba en el patio remolachas, papas y bayas para mantenernos bien alimentados, y en el otoño preparaba conservas y sauerkraut que guardaba en frascos de grueso cristal para consumir durante el invierno.

A las 12:30, cuando mi padre volvía de la estación de policía a casa, ya mamá tenía listo el almuerzo, y también la cena cuando él llegaba a las seis en punto. También tenía a su cargo las finanzas: como había sido oficinista, era muy organizada y además buena en redacción y matemáticas. Cada mes mi padre traía su salario a casa: ella le dejaba 500 chelines para plata de bolsillo y tomaba el resto para administrar el hogar. Mi madre se encargaba de la correspondencia de toda la familia y también de pagar las cuentas mensualmente.

Una vez al año, siempre en diciembre, mamá nos llevaba a comprar ropa. Íbamos en autobús a Kastner & Öhler, una tienda por departamentos en Graz, justo después de la colina siguiente. El viejo edificio tenía solo dos o tres pisos, pero en nuestra mente era tan grande como el Mall of America. Había escaleras eléctricas y un elevador de metal y cristal así que podíamos ver todo mientras subíamos y bajábamos. Mamá solo nos compraba cosas absolutamente necesarias —camisas y ropa interior, medias y demás— y todo eso lo llevaban a casa al día siguiente en pulcros paquetes envueltos en papel kraft. En ese entonces los planes de cuotas eran una novedad y a ella le gustaba mucho poder pagar una parte de la cuenta cada mes, hasta que quedara saldada. Permitir que personas como mamá hagan compras tranquilamente era una buena forma de estimular la economía.

Aunque mi padre era el que había recibido capacitación para atender emergencias, mamá también se encargaba de todos los problemas médicos. A mi hermano y a mí nos dieron todas las enfermedades infantiles posibles, desde paperas hasta escarlatina y sarampión, así que ella adquirió mucha práctica. Y nada la detenía: una cruda noche de invierno cuando teníamos quizás uno y dos años, Meinhard estaba con neumonía y, como no había médico ni ambulancia, mi madre me dejó en casa con papá, envolvió muy bien a Meinhard, se lo echó a la espalda y caminó más de dos millas entre la nieve hasta llegar al hospital en Graz.

Mi padre era mucho más complicado pero podía ser generoso y afectuoso, especialmente con ella. Los dos se amaban profundamente, lo que se notaba en la forma en que ella le traía café y en los pequeños obsequios que él se ingeniaba para conseguirle, o cuando la abrazaba y le palmoteaba el trasero. Ambos compartían su afecto con nosotros y siempre nos acurrucábamos con ellos en la cama, especialmente cuando los truenos y relámpagos nos asustaban.

Pero una vez por semana, usualmente los viernes, mi padre volvía a casa borracho: siempre se quedaba ese día hasta las tres o cuatro de la madrugada en su mesa usual en la Gasthaus bebiendo con vecinos del lugar como el cura, el director de la escuela y el alcalde. Cuando llegaba a casa empezaba a golpearlo todo y a gritarle a mi mamá, y nos despertábamos con el escándalo. Pero la rabia nunca le duraba: al día siguiente ya estaba de buen genio y nos invitaba a almorzar o nos daba algún regalo para compensarnos. Sin embargo, si nosotros nos portábamos mal, nos abofeteaba o nos daba unos cuantos correazos.

A nosotros todo esto nos parecía absolutamente normal: todos los papás castigaban físicamente y llegaban a casa borrachos. El padre de nuestro vecino le jalaba las orejas y lo perseguía con una varita delgada, flexible, que había mojado en agua para que lastimara más. La bebida era simplemente parte de la camaradería. A veces las esposas y familias eran invitadas a reunirse con sus maridos en la Gasthaus. Los niños considerábamos un honor compartir con los adultos, quienes luego nos daban gusto con un postre o nos permitían estar en el salón de al lado tomando soda o Coca-Cola mientras sosteníamos partidas de juegos de mesa, o veíamos revistas o televisión. A medianoche siempre estábamos por ahí sentados pensando: «¡Guau! Esto es fenomenal».

Me tomó años entender que tras esa Gemuetlichkeit había amargura y temor. Crecimos entre hombres que se sentían perdedores pues su generación había empezado y perdido una guerra. Durante la guerra, papá dejó la gendarmería para formar parte de la policía militar alemana. Prestó servicio en Bélgica y Francia y en el Norte de África, donde se enfermó de paludismo. En 1942 estuvo en Leningrado, en la batalla más sangrienta de toda la guerra. Los rusos volaron el edificio donde él estaba y mi padre quedó atrapado entre los escombros durante tres días. Se fracturó la espalda y tenía esquirlas de metralla en ambas piernas. Tuvo que pasar meses en un hospital en Holanda, antes de recuperarse lo suficiente para que pudiera volver a Austria y reintegrarse a la policía civil.

Siempre los oía hablar de todo eso en medio de su borrachera y ahora puedo imaginar lo doloroso que sería para ellos. Se sentían muy golpeados y también atemorizados pensando que la guerra no hubiera terminado todavía o que cualquier día los rusos vinieran y se los llevaran para reconstruir Moscú o Leningrado. Tenían rabia, trataban de reprimir la ira y la humillación, pero la decepción estaba alojada muy profundamente en sus huesos. Pensemos en todo ello: se les había prometido que serían ciudadanos de un nuevo y gran imperio y que cada familia disfrutaría de las más modernas comodidades. Pero en lugar de eso volvieron a casa para encontrar un país en ruinas en el que había muy poco dinero en circulación y escaseaban los alimentos, un país que debía ser reconstruido del todo. Las fuerzas de la ocupación seguían ahí, de manera que ya ni siquiera administrábamos nuestra propia nación. Y lo peor era que no había forma de procesar lo experimentado.

Mi padre volvió de la guerra a casa con esquirlas de metralla en todo el cuerpo más las complicaciones acarreadas por las heridas y el paludismo. Había visto amigos volar en las explosiones y ser abatidos por disparos que los desangraban hasta que morían fumándose un último cigarrillo. Aunque mi padre logró escaparse de que lo atraparan y capturaran en Stalingrado, esas terribles vivencias producen traumas inconcebibles. ¿Cómo enfrentar tanto dolor si nadie podía tocar el tema?

No solo sus propias experiencias sino también el Tercer Reich se estaban borrando oficialmente. Todos los empleados públicos —funcionarios locales, maestros de escuela, policías— debían someterse a lo que los americanos denominaron la des-nazificación. A ellos los interrogaban y les examinaban su hoja de servicios a fin de determinar si realmente habían ejercido su cargo como nazis acérrimos o si ese cargo les permitía ordenar crímenes de guerra. Todo lo que tuviera que ver con el nazismo era confiscado: libros, películas, afiches e incluso diarios y fotografías personales. Había que entregarlo todo, la guerra debía borrarse de la cabeza.

Meinhard y yo apenas si nos dimos cuenta de todo eso. En casa había un hermoso libro de láminas que tomábamos prestado para jugar a ser curas, fingiendo que era la Biblia porque era mucho más grande que nuestra verdadera Biblia familiar. Uno de nosotros se ponía de pie y lo sostenía abierto mientras el otro decía la misa. En realidad el libro era un álbum de hágalo-usted-mismo para promover los imponentes logros del Tercer Reich. Traía secciones para las diferentes categorías: obras públicas, túneles y represas en construcción, mítines y discursos políticos de Hitler, nuevos buques enormes, nuevos monumentos, grandes batallas que se estaban librando en Polonia. Cada categoría contenía páginas en blanco numeradas y cada vez que uno iba a la tienda y compraba cualquier cosa o un bono de guerra uno obtenía una lámina numerada que debía concordar con el espacio en el libro y ahí se pegaba. Cuando se completaba la colección la persona ganaba un premio. Me encantaban las páginas que mostraban magníficas estaciones de trenes y potentes locomotoras expulsando chorros de vapor, y me fascinaba la fotografía de dos hombres en un pequeño planchón abierto que corría por los rieles mientras ellos movían la palanca de arriba a abajo para mantenerlo en movimiento. Esa escena para mí significaba aventura y libertad.

Meinhard y yo no teníamos idea de qué era todo lo que veíamos en el libro pero un buen día que nos dispusimos a jugar a los curas fuimos a buscar el álbum y ya no estaba. Lo buscamos en todos los sitios que se nos ocurrieron. Finalmente le pregunté a mi madre qué se había hecho el hermoso libro: después de todo ¡esa era nuestra Biblia! Pero lo único que ella dijo fue: «Tuvimos que entregarlo».

Después de eso, si le pedía a mi padre que me contara de la guerra o si le preguntaba sobre lo que había hecho o le había ocurrido, él siempre me respondía: «No hay nada de qué hablar».

La respuesta de mi padre a la vida fue disciplina. Nos impuso una rutina estricta que nada podía alterar: nos levantábamos a las 6 y Meinhard o yo debíamos ir a la granja vecina a buscar leche. Cuando crecimos un poco más y empezamos a hacer deporte, a esas tareas se agregaron los ejercicios y debíamos ganarnos el desayuno haciendo abdominales. Por la tarde, terminados nuestros deberes escolares y otras tareas, nos hacía practicar fútbol con buen o mal tiempo, y sabíamos que si hacíamos mal alguna jugada, nos gritaría.

Mostraba la misma determinación para capacitar nuestros cerebros. Los domingos después de misa hacíamos una salida en familia: visitábamos otro pueblo, veíamos una obra de teatro o lo veíamos a él actuar con la banda de la policía. Por la noche, sin embargo, debíamos escribir un informe de esas actividades de por lo menos de diez páginas. Nos devolvía nuestros papeles llenos de tachaduras con tinta roja y si encontraba algún error de ortografía nos hacía escribir la palabra correctamente 50 veces.

Amaba a mi padre y deseaba ser como él. Recuerdo que, de niño, me puse una vez su uniforme y me paré en una silla frente al espejo: la chaqueta me llegaba como un vestido, casi hasta los pies, y el sombrero me caía sobre la nariz. Pero papá no nos tenía paciencia en muchos aspectos. Si queríamos una bicicleta, nos decía que nos ganáramos el dinero para comprarla. Nunca pude sentir que yo fuera lo suficientemente bueno, fuerte o inteligente. Mi padre me hizo saber que siempre habría margen para mejorar. Sus exigencias habrían traumatizado a muchos hijos pero yo convertí la disciplina que él me inculcó en una fuerza impulsora.

Meinhard y yo éramos muy cercanos. Compartimos el mismo dormitorio hasta que tuve 18 y me alisté en el ejército: no cambiaría nada...

Índice

- Portada

- Dedicatoria

- Capítulo 1: Fuera de Austria

- Capítulo 2: La construcción de un cuerpo

- Capítulo 3: Confesiones de un conductor de tanques

- Capítulo 4: Mr. Universo

- Fotografías de Europa de halterofilia

- Capítulo 5: Saludos desde Los Ángeles

- Capítulo 6: Perezosos bastardos

- Capítulo 7: Expertos en piedras y mármoles

- Capítulo 8: Aprendiendo americano

- Capítulo 9: El espectáculo de músculos más grande de todos los tiempos

- Fotografías de EE. UU. de halterofilia

- Capítulo 10: Stay Hungry

- Capítulo 11: Pumping Iron

- Capítulo 12: Una chica de ensueño

- Capítulo 13: Maria y yo

- Capítulo 14: Lo que no nos mata nos fortalece

- Capítulo 15: Hacerse americano

- Capítulo 16: The Terminator

- Fotografías de película

- Capítulo 17: Matrimonio y películas

- Capítulo 18: Los tiempos de un cómico

- Capítulo 19: La verdadera vida de un terminator

- Capítulo 20: El último héroe de acción

- Capítulo 21: Problemas del corazón

- Capítulo 22: Padre de familia

- Fotografías familiares

- Capítulo 23: Una propuesta política

- Capítulo 24: Total Recall

- Capítulo 25: El Governator

- Capítulo 26: Regreso

- Capítulo 27: ¿Quién necesita a Washington?

- Capítulo 28: La verdadera vida de un governator

- Fotografías políticos

- Capítulo 29: El secreto

- Capítulo 30: Las reglas de Arnold

- Agradecimientos y Recursos

- Contraportada

Preguntas frecuentes

Sí, puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento desde la pestaña Suscripción en los ajustes de tu cuenta en el sitio web de Perlego. La suscripción seguirá activa hasta que finalice el periodo de facturación actual. Descubre cómo cancelar tu suscripción

No, los libros no se pueden descargar como archivos externos, como los PDF, para usarlos fuera de Perlego. Sin embargo, puedes descargarlos en la aplicación de Perlego para leerlos sin conexión en el móvil o en una tableta. Descubre cómo descargar libros para leer sin conexión

Perlego ofrece dos planes: Essential y Complete

- El plan Essential es ideal para los estudiantes y los profesionales a los que les gusta explorar una amplia gama de temas. Accede a la biblioteca Essential, con más de 800 000 títulos de confianza y superventas sobre negocios, crecimiento personal y humanidades. Incluye un tiempo de lectura ilimitado y la voz estándar de «Lectura en voz alta».

- Complete: perfecto para los estudiantes avanzados y los investigadores que necesitan un acceso completo sin ningún tipo de restricciones. Accede a más de 1,4 millones de libros sobre cientos de temas, incluidos títulos académicos y especializados. El plan Complete también incluye funciones avanzadas como la lectura en voz alta prémium y el asistente de investigación.

Somos un servicio de suscripción de libros de texto en línea que te permite acceder a toda una biblioteca en línea por menos de lo que cuesta un libro al mes. Con más de un millón de libros sobre más de 990 categorías, ¡tenemos todo lo que necesitas! Descubre nuestra misión

Busca el símbolo de lectura en voz alta en tu próximo libro para ver si puedes escucharlo. La herramienta de lectura en voz alta lee el texto en voz alta por ti, resaltando el texto a medida que se lee. Puedes pausarla, acelerarla y ralentizarla. Obtén más información sobre la lectura en voz alta

¡Sí! Puedes usar la aplicación de Perlego en dispositivos iOS y Android para leer cuando y donde quieras, incluso sin conexión. Es ideal para cuando vas de un lado a otro o quieres acceder al contenido sobre la marcha.

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Ten en cuenta que no será compatible con los dispositivos que se ejecuten en iOS 13 y Android 7 o en versiones anteriores. Obtén más información sobre cómo usar la aplicación

Sí, puedes acceder a Vida Total de Arnold Schwarzenegger en formato PDF o ePUB, así como a otros libros populares de Política y relaciones internacionales y Biografías políticas. Tenemos más de un millón de libros disponibles en nuestro catálogo para que explores.