![]()

1Vom Objekt zum System

1.1Descartes’ Spaltung der Welt – Ein kurzer wissenschaftsgeschichtlicher Rückblick

Seit dem klassischen Altertum beschäftigen sich Philosophen mit der Frage, in welchem Verhältnis das Sein der Welt zur Erkenntnis der Welt steht. Als einer der wichtigsten Vordenker unseres zeitgenössischen Weltbildes kann Descartes betrachtet werden. Sein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung des westlichen Denkens bestand in einer klaren Abgrenzung zwischen der geistigen und der materiellen Welt. Diese Spaltung bestimmt nicht nur den Unterschied zwischen den beiden „Kulturen“ der Natur- und der Geisteswissenschaften, sondern auch unsere Alltagsvorstellungen über die Beziehung der Wirklichkeit zu unserer Erkenntnis von ihr.

Descartes konstruierte eine Welt, in der es zwei unterschiedliche Bereiche gab: geistige und materielle Dinge (Res cogitans/Res extensa). Als Merkmal des Geistes sah er das Denken bzw. seine Modi des Fühlens, Wollens, Begehrens, Vorstellens, Urteilens (des Bejahens und Verneinens); als Merkmale der Körper sah er die Ausdehnung bzw. ihre Erscheinungsweisen wie etwa die Lage, die Gestalt, die Bewegung, die Größe.

Grundlage von Descartes’ Modell ist die Annahme „eingeborener Begriffe“ (Jaspers 1937). Mit ihrer Hilfe lässt sich die Wirklichkeit beschreiben und erklären. Da sie eingeboren sind, brauchen und können sie nicht hinterfragt werden. Solche Begriffe sind nach Descartes die logischen Grundprinzipien, die Ursache, die Ausdehnung, die Zahl, die Substanz (das Ding, die Sache, das Objekt), vor allem aber Gott.

Descartes geht also von einem vorgegebenen Ist-Zustand aus. Da Gott von ihm als Schöpfer als gegeben betrachtet wird, ist auch die Welt in ihrem Sein gegeben. In dieser Tradition steht alle Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, wie etwas wirklich „ist“, d. h. mit ontologischen Fragestellungen. Die Frage nach dem Werden, d. h. der Ontogenese, stellt sich nicht, wenn man einen Schöpfer der Dinge voraussetzt.

Als wahr akzeptiert Descartes nur das, was klar und deutlich als Wesen eines Gegenstandes einsichtig ist. Sein Zweifel gilt der sinnlichen Wahrnehmung. Was sie suggeriert, darf nicht als wirklich hingenommen werden. Lediglich an sich selbst kann das zweifelnde Subjekt nicht zweifeln, denn, um zweifeln zu können, muss es „sein“. Die Selbstbezüglichkeit seines Denkens gibt dem Menschen die Gewissheit zu sein: „Cogito ergo sum“ – ich denke, also bin ich.

In dieser Konzeptualisierung des Denkens und des Erkennens bzw. ihrer Beziehung zur materiellen Welt sind vielerlei stillschweigende Vorannahmen über die Welt enthalten. An erster Stelle ist hier die Annahme einer statischen Wirklichkeit zu nennen, einer Welt der Dinge. So, wie sie von einem außen stehenden, d. h. von ihnen unterscheidbaren, Schöpfer kreiert worden sind, kann nun der Mensch als außen stehender Beobachter versuchen, sie in ihrem „Wesen“ zu erkennen. Dieses ist durch ihre wesentlichen (!) Eigenschaften charakterisiert.

Will man das cartesianische Erkenntnismodell zusammenfassen, so lässt sich zunächst feststellen, dass es von einer Welt ausgeht, die so ist, wie sie ist. Sie ist als Ganzes von Gott geschaffen, wie eine Maschine von einem Ingenieur konstruiert und aus Einzelteilen zusammengebaut. Ihre Elemente sind einzelne Dinge, zusammengesetzt aus kleinsten Körpern, die in ihren Eigenschaften nicht aufeinander zurückzuführen sind. Diese Maschine bewegt sich zwar, ihre Mechanismen sind jedoch statisch und unveränderlich. Die Wechselbeziehungen dieser in ihrem Wesen unabhängig voneinander existierenden Objekte sind durch mechanische Gesetze bestimmt. Ursache und Wirkung sind geradlinig miteinander verknüpft, sodass die Ursache die Wirkung determiniert.

Der Geist, der nach Erkenntnis strebt, steht dieser Maschine gegenüber. Seine Beobachtungen haben – so das Modell – im Prinzip keinen Einfluss auf die beobachteten materiellen Prozesse. Den Regeln der Mechanik draußen in der Welt entsprechen die Regeln der Vernunft drinnen im Geist des erkennenden Subjekts. Die Wahrheit kann nur durch das Befolgen dieser Regeln gefunden werden. Erkenntnis ist – wenn sie gelingt – ein Abbild der Wirklichkeit. Das Erkenntnisideal ist „Objektivität“, d. h., unterschiedliche Beobachter, die dasselbe Objekt untersuchen, sollten zu denselben Ergebnissen kommen, weil ihre Aussagen von den Eigenschaften des Objekts und nicht von der Prozedur der Beobachtung oder den Eigenarten des Beobachters bestimmt werden. Angestrebt werden Berechenbarkeit und Vorhersagbarkeit der nach den Gesetzmäßigkeiten eines Uhrwerks funktionierenden Welt.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Dieser – auch „Reduktionismus“ genannte – Wissenschaftsansatz lieferte die Grundlage für den seit der Aufklärung unaufhaltbar scheinenden Siegeszug der westlichen Wissenschaften. Er war (und ist immer noch) in vielen Bereichen sehr erfolgreich. Aber er beruht auf Vorannahmen, die der Komplexität der Welt, vor allem lebender, psychischer und sozialer Systeme, nicht gerecht werden.

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist der größte Vorzug des Reduktionismus auch sein größter Nachteil. Mit seiner Trennung von Res cogitans und Res extensa hat Descartes Beobachter und beobachtetes Objekt voneinander getrennt. Durch diesen Schachzug hat er verhindert, dass irgendwann einmal die Res cogitans selbst zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht werden könnte. Wenn die Begriffe eingeboren sind und Gott dafür sorgt, dass die Beziehung zwischen ihnen und ihrer Bedeutung angemessen ist, so braucht man sich mit der Frage nach deren Verhältnis nicht mehr zu beschäftigen. Das Problem der Selbstbezüglichkeit der Erkenntnis, d. h. der Erkenntnis, die sich selbst zu erkennen sucht, taucht nicht auf. Und damit sind auch die Folgen, die mit derartigen Selbstbezüglichkeiten verbunden sein können, vermieden.

Descartes bzw. sein Denken sind hier an den Beginn gestellt worden, weil er wohl der prominenteste unter den Denkern ist, die unser westliches Weltbild geprägt haben. Sie alle stehen aber in der Tradition alteuropäischen Denkens, das seine Grundlagen der platonischen Philosophie, vor allem aber der aristotelischen Logik verdankt. Als rational wird dabei allein ein Argumentieren und Schließen akzeptiert, das den Regeln der zweiwertigen Logik folgt. Demnach sind Aussagen immer entweder wahr oder falsch, eine dritte Möglichkeit gibt es nicht (tertium non datur). Mit dieser dritten Möglichkeit wird man jedoch konfrontiert, wenn die Selbstbezüglichkeit von Aussagen erlaubt wird (z. B. wenn der Kreter Epimenides sagt: „Alle Kreter lügen!“). Aussagen können paradox sein. Durch Paradoxien wird die zweiwertige Logik an ihre Grenzen geführt, denn paradoxe Aussagen sind immer gerade dann wahr, wenn sie falsch sind, und dann falsch, wenn sie wahr sind. Um sie zu vermeiden, ist die Trennung von Subjekt und Objekt der Erkenntnis ein gangbarer Weg. Will man diese Spaltung jedoch überwinden und fragt man nach dem Zusammenhang zwischen Beobachter und beobachtetem Objekt, so wird man nach alternativen Erkenntnismodellen suchen müssen.

Systemtheorie und Konstruktivismus, die beiden theoretischen Modelle, die gemeinsam die Grundlagen für das liefern, was als „systemisches Denken“ bezeichnet wird, können hier Antworten geben. Die Systemtheorie beschäftigt sich gewissermaßen mit der „Welt der Objeket“; aber sie isoliert sie nicht aus ihren realen Zusammenhängen, sondern setzt sie in Beziehung zueinander. Und der Konstruktivismus beschäftigt sich mit dem menschlichen Erkennen, Denken, Urteilen. Nur sieht er diese Vorgänge nicht getrennt von der zu erkennenden Welt, sondern als Teil von ihr, d. h., er versucht den Blick auf die Wechselbeziehungen zwischen beidem, Erkenntnis und Erkanntem, zu richten.

1.2Systemisches Denken = systemtheoretisches Erklären

In nahezu allen traditionellen Wissenschaftsbereichen hat in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg ein neuartiges Paradigma (im Sinne der von Thomas Kuhn 1962 analysierten „wissenschaftlichen Revolutionen“) seinen Siegeszug angetreten. Die Namen, mit denen die jeweiligen Theoriegebäude belegt wurden, unterscheiden sich von Fachdisziplin zu Fachdisziplin (Kybernetik, Systemtheorie, Kommunikationstheorie, Chaostheorie, Komplexitätstheorie u. v. m.), aber allen gemeinsam ist ein Wandel der Perspektive, der es verdient, als revolutionär bezeichnet zu werden: Es wird eine radikal andere Art von Erklärungen für die beobachteten Phänomene konstruiert, d. h., Kausalität wird neu konzeptualisiert.

Wenn man nach einer Definition sucht, wodurch sich das „systemische Denken“ von anderen Formen des Denkens (z. B. unserem westlichen Alltagsdenken oder dem Denken der newtonschen Physik) unterscheidet, so kann man sagen: Systemisches Denken verwendet Erklärungen, die sich aus der Systemtheorie ableiten lassen, und das heißt konkret: An die Stelle geradlinig-kausaler treten zirkuläre Erklärungen, und statt isolierter Objekte werden die Relationen zwischen ihnen betrachtet.

Wenn aus diesen anders strukturierten Erklärungen alternative und manchmal auch überraschende Handlungskonsequenzen gezogen werden, so wird dies meist als „systemisches Handeln“ bezeichnet (wie dies beispielsweise in den Begriffen „systemisches Management“, „systemische Therapie“ oder „systemische Beratung“ der Fall ist). Allerdings, das sei hier angemerkt, ist die in dieser Begrifflichkeit enthaltene Art der Zuschreibung der Eigenschaft „systemisch“ zu Handlungen problematisch. Denn Handlungen „an sich“ können zwar bestimmte Wirkungen haben oder auf Motive zurückzuführen sein, die der Beobachter dann auch bewerten kann, aber sie „sind“ genauso wenig systemisch, wie sie katholisch oder grün „sind“. Aufgrund welcher Merkmale der Unterscheidung wollte man einer Handlung derartige Eigenschaften denn auch zuschreiben? Ganz anders sieht es bei der Begründung oder Erklärung von Handlungen aus. Sie können in dem Sinne systemisch sein, dass sie aus systemtheoretischen Überlegungen abgeleitet werden.

Um dies zu verdeutlichen, hilft ein Blick zurück auf die Entwicklung des systemtheoretischen Modells. Die aus ihm erwachsenen Fachgebiete zeigen einen „transdisziplinären“ Charakter. Durch ihre neue Sichtweise überschreiten sie die Grenzen der herkömmlichen Einzeldisziplinen (ohne sie zu missachten) und entwickeln Fragestellungen, die gewissermaßen quer zu diesen Fachgrenzen verlaufen.

Wenn dieses Paradigma auch als „kybernetisch“ bzw. als „Kybernetik“ bezeichnet wird, so geschieht dies deswegen, weil damit ein Name gewählt ist, der (neben „Systemtheorie“) wahrscheinlich am besten das Erkenntnisinteresse dieses Ansatzes benennt. Es geht um die Steuerung von Verhalten, unabhängig von der Materialität des jeweils untersuchten Gegenstandes (griech. kybernetes = Steuermann). Der Begriff stammt von Norbert Wiener und wurde in den Wissenschaften in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts populär, nachdem in den Jahren 1946 bis 1953 mehrere von der Macy Foundation gesponserte, multidisziplinäre „Konferenzen zur Kybernetik“ stattgefunden hatten (vgl. Heims 1991).

Zunächst schien die Fragestellung nach der Steuerung von Verhalten nicht sonderlich revolutionär, und ihre Bearbeitung entwickelte sich ganz in der Tradition des cartesianischen Weltbildes. Allerdings konnte die Untersuchung nicht mehr allein auf irgendein Objekt begrenzt werden, da Verhalten meist in einem interaktionellen Kontext stattfindet. Untersucht werden mussten also „zusammengesetzte Einheiten“ oder, anders formuliert: Systeme (griech. syn = zusammen, histanai = stellen, setzen, legen), die durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von Elementen gebildet wurden. Vorausgesetzt wurde, dass der Beobachter das untersuchte Objekt (das System) aus der Außenperspektive wahrnimmt (Subjekt-Objekt-Spaltung der Erkenntnis). Man untersuchte nun eben keine isolierten, einzelnen Objekte oder Gegenstände, sondern Systeme. Es waren aus mehreren Teilen zusammengesetzte Einheiten („Ganzheiten“), deren Eigenschaften „emergent“, d. h. nicht durch die schlichte Addition der Eigenschaften ihrer Teile herstellbar, waren; und ihr Funktionieren war nicht durch die analytische Aufklärung einer zeitlichen Abfolge von Ereignissen zu erklären. Hier gelangte man an die Grenzen geradliniger (linealer) kausaler Erklärungen.

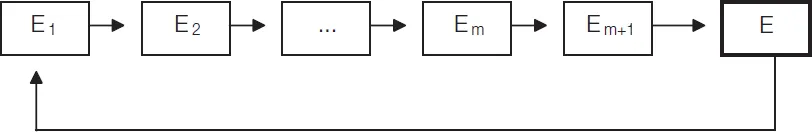

Das Modell der geradlinigen Kausalität lässt sich grafisch folgendermaßen illustrieren:

Abb. 1

Allgemeine Gesetze in Verbindung mit Ereignissen (E1, …, Em+1) in der Vergangenheit bilden die Ursache für ein Ereignis E.

Die Regelung von Verhalten, sei es von Automaten, Organismen oder Gruppen menschlicher Individuen, ist aber erst dann erklärbar, wenn man Rückkopplungsprozesse beobachtet. Verhalten wirkt auf den weiteren Verlauf des Verhaltens ein und korrigiert sich (gewissermaßen) selbst, indem Störungen und Abweichungen von irgendeinem Sollwert ausgeglichen oder verstärkt werden.

Ganz allgemein formuliert: Die Verknüpfung zwischen einem bestimmten Typus von Zustand oder Ereignis E und anderen Ereignissen oder Zuständen (E1, …, Em+1) muss so sein, dass sich eine Kreisstruktur bildet. Diese anderen Ereignisse (E1, …, E m+1) sind dann nicht nur die hinreichenden (eventuell auch notwendigen) Bedingungen für E, sondern E ist umgekehrt auch eine Bedingung für E1, …, Em+1. Es bildet sich ein Zirkel, ein Regelkreis, dessen Elemente gegenseitig die Bedingungen ihres Verhaltens bestimmen. Die stattfindenden Ereignisse oder Zustände lassen sich durch ein Gesetz beschreiben, durch das ursächliche und bewirkte Ereignisse rekursiv, d. h. im Kreise zurücklaufend, miteinander verknüpft sind. Ihre Interaktion ist so organisiert, dass beide sich gegenseitig stabilisieren oder destabilisieren.

Diese „zirkuläre“ Form der Kausalität lässt sich folgendermaßen illustrieren:

Abb. 2

Meist ist solch ein Kreis natürlich erheblich weiter gezogen; es sind eine ganze Menge solcher Ursachen und Wirkungen beteiligt, sodass schließlich der Überblick verloren geht, weil die Strukturen und das Netzwerk der Wechselbeziehungen einen zu hohen Komplexitätsgrad erreichen. Dennoch kann auch bei solch sehr viel komplexeren dynamischen Systemen eine zirkuläre Organisationsform der Prozesse beschrieben werden, in der die Ereignisse und Zustände, die das System bilden, eine sel...