eBook - ePub

Científicas de Acá

Historias que cambian la historia

Julieta Alcain, Valeria Edelsztein, Julieta Elffman, Carolina Hadad, Julieta Elffman, Julieta Elffman

This is a test

- 248 pages

- Spanish

- ePUB (adapté aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

Científicas de Acá

Historias que cambian la historia

Julieta Alcain, Valeria Edelsztein, Julieta Elffman, Carolina Hadad, Julieta Elffman, Julieta Elffman

Détails du livre

Aperçu du livre

Table des matières

Citations

À propos de ce livre

Científicas de Acá busca visibilizar a las mujeres que trabajaron y trabajan haciendo ciencia y tecnología en la Argentina. Por eso contamos historias de laboratorio y de territorio, de todas las regiones y épocas. Historias que cambian la historia.

Foire aux questions

Comment puis-je résilier mon abonnement ?

Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.

Puis-je / comment puis-je télécharger des livres ?

Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.

Quelle est la différence entre les formules tarifaires ?

Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.

Qu’est-ce que Perlego ?

Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Prenez-vous en charge la synthèse vocale ?

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Est-ce que Científicas de Acá est un PDF/ePUB en ligne ?

Oui, vous pouvez accéder à Científicas de Acá par Julieta Alcain, Valeria Edelsztein, Julieta Elffman, Carolina Hadad, Julieta Elffman, Julieta Elffman en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Tecnología e ingeniería et Biografías de ciencia y tecnología. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

Sous-sujet

Biografías de ciencia y tecnologíaAPUNTES DE HISTORIA DE LA (CIENCIA) ARGENTINA

Entender cómo el paso del tiempo, de los gobiernos y el contexto internacional moldearon las instituciones científicas argentinas es el primer paso imprescindible para contextualizar las historias de este libro.

Aquí presentamos un recorte –sin pretensión de exhaustividad– de los eventos que nos parecen más relevantes para este fin. También es un aporte para pensar al sistema científico más allá de la contingencia, en función de una planificación que da forma a un proyecto de país, algo que muchas veces es decisivo en las trayectorias profesionales y personales de quienes investigan.

Somos conscientes de que el quehacer de la ciencia no es exclusivo de las universidades o de los institutos del Conicet, pero nos parece relevante explicar cómo se fue dando el proceso de institucionalización, cómo los objetivos e intereses se fueron modificando acorde al contexto social, político y económico, y cómo la investigación se convirtió en una profesión remunerada.

LOS COMIENZOS

La historia de la ciencia en nuestro territorio puede rastrearse desde antes de que la Argentina fuera un país como tal. Ya en la época del virreinato existían algunas investigaciones y universidades, como la de Córdoba, fundada en 1613.

En 1821 se inauguró oficialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA) que, en sus comienzos, incluía estudios sobre medicina, ciencias exactas y naturales, derecho y ¡ciencias sagradas! También tenía a su cargo las escuelas primarias de la ciudad.

Sin embargo, el verdadero proceso de sistematización e institucionalización de la ciencia en Argentina recién comenzó a mediados del siglo XIX, junto con el proceso de organización del Estado Nacional que tuvo lugar después de la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros frente a Justo José de Urquiza, en 1852. La ciencia se pensaba como parte de la construcción y constitución del Estado, como sinónimo de progreso y de modernización.

En primer lugar, se crearon más instituciones dedicadas a la enseñanza o divulgación de la ciencia, como universidades, museos y observatorios; más adelante, surgieron las instituciones de investigación científico-tecnológica.

En 1869 egresaron los primeros doce ingenieros argentinos del Departamento de Ciencias Exactas de la UBA, que pasaron a la historia como “los doce apóstoles”. Entre ellos, Luis Huergo, quien años más tarde sería el primer presidente de la Sociedad Científica Argentina. Esta institución, creada en 1872, y que sigue existiendo hasta el día de hoy, constituyó el primer intento de coordinación del desarrollo científico en nuestro país. Ese mismo año, también se creó el Servicio Meteorológico Nacional y, tiempo después, en 1879, el Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto Geográfico Nacional.

Para esa época, y hasta mediados del siglo XX, se dio un lento proceso de incorporación de las mujeres a la educación superior: lo veremos en historias como las de Cecilia Grierson y Elisa Bachofen. A diferencia de otros países, en donde se fundaron instituciones de enseñanza especial, en las universidades argentinas, en general, se dieron procesos de coeducación. Las profesiones más elegidas por aquellas primeras estudiantes fueron las consideradas como “típicamente femeninas”: ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la educación. Muchas de estas primeras graduadas fueron pioneras en la región y el mundo.

LA REFORMA UNIVERSITARIA

Si bien desde sus comienzos las universidades argentinas tuvieron algunas actividades de investigación, recién a principios del siglo XX surgieron iniciativas y grupos de investigación reconocibles, especialmente en las instituciones más importantes.

La Universidad de La Plata, creada por ley en 1889 pero que comenzó a funcionar recién en 1897 y se nacionalizó en 1905, se convirtió en el centro de la ciencia experimental en el país gracias a sus carreras en medicina, ingeniería, química y farmacia, física y astronomía, algunas de las cuales no existían en otros centros de educación superior.

En febrero de 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña, que instauró en nuestro país el voto universal, secreto y obligatorio, con la salvedad de que la “universalidad” solamente incluía a los varones. Las mujeres recién podrían votar masivamente casi cuatro décadas después, en 1951 (aunque algunas lo hicieron antes, como Julieta Lanteri).

Esta ley fue sumamente importante porque permitió que las clases media y obrera empezaran a participar activamente de los procesos políticos antes restringidos a las élites. Y estas mismas personas fueron clave seis años más tarde, como parte de un movimiento estudiantil que tuvo su epicentro en Córdoba, pero se expandió por todo el país e, incluso, por toda Latinoamérica: la Reforma Universitaria.

Hacia 1918 había cinco universidades en Argentina. Todas ellas eran públicas: tres pertenecían a la nación (Buenos Aires, Córdoba y La Plata) y dos eran provinciales, y se nacionalizarían poco después: la del Litoral, en la provincia de Santa Fe, y la de Tucumán. Pese a que la Universidad de Córdoba ya llevaba más de 400 años de historia, y ahora formaba parte de un Estado nacional, sus autoridades clericales no parecían tener intenciones de modificar un sistema que todavía presentaba rasgos autoritarios, dogmáticos, elitistas, racistas, colonialistas y nepotistas. Sin contar, además, con que ninguna mujer pisaba sus aulas.

En junio de ese año, y con algunos antecedentes en meses anteriores, un grupo de universitarios cordobeses inició una protesta que llevó a una huelga estudiantil. Con apoyo de intelectuales y docentes, reclamaban la democratización del gobierno universitario, la autonomía, la gratuidad, la promoción de la ciencia y la investigación, el compromiso con la sociedad y la libertad de cátedra. El conflicto se extendió rápidamente a otras universidades del país y cruzó las fronteras: durante la década de 1920; la Reforma Universitaria estaba en la agenda de toda Latinoamérica. Las luchas reformistas en Argentina se extenderían en los años siguientes, en busca de nuevos avances y también tratando de impedir retrocesos.

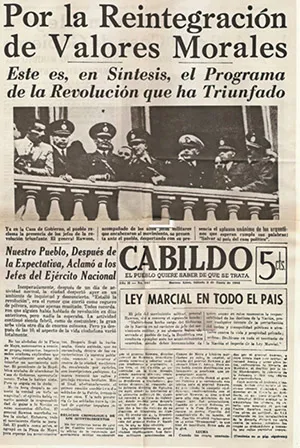

LA DÉCADA INFAME

La década de 1930 se conoció históricamente como “década infame” porque significó el retorno al poder –vía golpe de Estado y posterior “fraude patriótico”– de la oligarquía terrateniente que se había visto desplazada de la arena política por las ascendentes clases medias acaudilladas por el naciente radicalismo. Pero este período, que se extendió hasta el golpe de estado al gobierno de Ramón Castillo en junio de 1943, no fue tan dañino para la actividad científica como para la institucionalidad democrática.

Durante estos años, se dio la confluencia de tres factores claves que marcaron el punto de partida para el desarrollo de la ciencia en Argentina: el proceso de industrialización nacional, el rol asignado por los sectores militares a la actividad científica y tecnológica, y las primeras iniciativas de organización de una comunidad científica nacional.

Un hito significativo lo constituyó la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) en 1933. A imagen y semejanza de sus análogas en Estados Unidos y Europa, tenía como objetivo impulsar estrategias de financiamiento, difundir la actividad científica en la esfera pública y elaborar diagnósticos del panorama científico a escala nacional. Su primer presidente fue Bernardo Houssay, quien para entonces estaba a cargo del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA.

Esta asociación editaría, años más tarde, la revista Ciencia e Investigación, el primer intento de divulgación científica desde un ámbito académico en Argentina. La visión de la AAPC, que luchaba por hacer ciencia en las universidades con libertad de investigación e intervención estatal mínima, contrastaba con el modelo de planificación de la ciencia y la tecnología para la industrialización del país que surgía desde los sectores militares.

El 15 de octubre de 1943, apenas cinco meses después del golpe de Estado que derrocó a Castillo, un grupo de personalidades (entre ellas, profesores de la UBA como Houssay) publicó la Declaración sobre democracia efectiva y solidaridad americana, en la que solicitaban abandonar la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente, se ordenó el cesanteo de todas las personas que habían firmado la solicitada. Esto generó tensión en las universidades, con tomas, suspensiones de clases y revueltas. El saldo final: cinco universidades intervenidas en diciembre de 1943. La historia de Eugenia Sacerdote de Lustig está fuertemente atravesada por este episodio. Desde entonces, y a lo largo de los tres años siguientes, se produjeron disturbios y fueron arrestadas autoridades, docentes y más de mil estudiantes. En total hubo 1200 cesantías y renuncias en solidaridad con las personas despedidas, que en su gran mayoría provenían del sector de la química, biología, tecnología y medicina.

En este marco, y gracias al apoyo de distintas fundaciones y a donaciones extranjeras, Houssay y otres colegas cesanteades fundaron en marzo de 1944 el Instituto de Biología y Medicina Experimental, un instituto privado sin fines de lucro en el que, hasta el día de hoy –como institución estatal–, se desarrollan investigaciones en ciencias biológicas y en medicina.

Tres años más tarde, en 1947, Houssay ganaría el premio Nobel de Medicina y se convertiría en el primer latinoamericano galardonado en ciencias.

LAS PRIMERAS PRESIDENCIAS DE PERÓN

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una expansión y modernización del sistema científico en varios países de América Latina, entre ellos, la Argentina.

Durante los primeros dos períodos de gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955, se crearon instituciones estratégicas en las áreas de ciencia y técnica ligadas a las prioridades militares y el desarrollo económico, como el Ministerio de Asuntos Técnicos, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Antártico Argentino, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas y los institutos de investigación en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN). La mayoría de los organismos estaban o pasaron a estar bajo la órbita militar.

Por otra parte, en noviembre de 1949, a la autarquía, la autonomía universitaria, el cogobierno y la libertad de cátedra –que habían sido resultado directo de la Reforma Universitaria de 1918–, se agregó la gratuidad.

En este período, el poder político-militar, con una mirada industrialista, continuó enfrentado con el sector académico y científico, que se oponía a que la planificación científica estuviera centralizada en el Estado. Mientras tanto, a nivel internacional (principalmente en los Estados Unidos), se producía el fenómeno inverso: se empezó a entender a la ciencia como un vector de desarrollo clave y que debía impulsarse desde el Estado. Así nació el concepto de big science, que implicaba grandes proyectos con erogaciones estatales importantes y creación de dispositivos específicos para articular política con ciencia.

A nivel local se profundizó la politización social en bandos irreconciliables: peronistas y antiperonistas. El gobierno acentuó la represión y sus tendencias autoritarias, con el monopolio total de la prensa radial y televisiva (y casi total de la impresa). La afiliación al partido peronista, en muchos casos, era obligatoria para poder obtener un empleo público (incluso en la universidad). Muches científiques, como Cora Ratto y Rebeca Guber, no pudieron renovar sus cargos por este motivo.

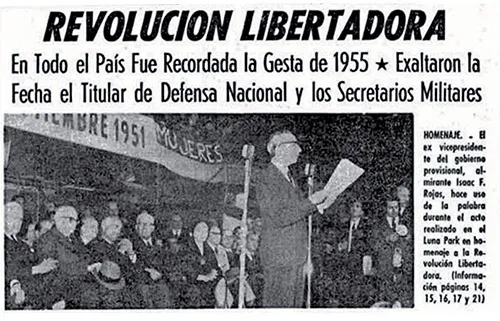

LA CREACIÓN DEL CONICET

En 1955, con el golpe de Estado que expulsó a Perón del gobierno, se inició una reorganización institucional de las actividades de ciencia y tecnología. El régimen militar buscaba centralizar la planificación y coordinación de las actividades de investigación, y el plan económico intentaba superar el atraso tecnológico en el sector agrícola. Se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuyas responsabilidades eran la investigación y la asistencia social al productor agropecuario, y también el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el fin de resolver los problemas de la industria y aumentar el acceso del sector productivo a tecnologías modernas.

En las universidades nacionales se inició un período denominado “de modernización académica”, que se extendió entre 1955 y 1966, y que incluyó medidas que sentaron las bases para la profesionalización de la investigación. Entre ellas, dedicaciones exclusivas de profesores a la docencia y la actividad científica, la propuesta de crear departamentos como estructura organizativa y la creación de la extensión universitaria y de editoriales universitarias.

En paralelo, por fuera del ámbito universitario, en 1958 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), un organismo autárquico, dedicado exclusivamente a la investigación y que disponía de pres...