![]()

CHAPITRE 1

C’était il y a longtemps.

Un autre siècle, un autre temps. C’était au temps des colonies belges.

Depuis 1908, la Belgique avait annexé l’État indépendant du Congo après l’avoir reçu par testament de son roi défunt, Léopold II. Immense territoire riche de tous les minerais, de toutes les matières premières, ce Congo belge était, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une terre d’accueil bien attirante pour les jeunes Belges en quête de travail, d’une nouvelle vie. Pour un jeune couple, la colonie était une sorte d’eldorado où il ferait bon fonder confortablement une famille loin des cendres d’une Belgique épuisée.

Mes parents avaient choisi le Congo pour fuir un autre mariage arrangé par mes grands-parents maternels – eh oui déjà – et pour ne rien arranger du tout, je baignais dans le ventre de ma mère en attendant de débarquer à Léopoldville1, où il était prévu que je pousse mon premier cri de futur leader.

J’ai dû trouver ça très chaud de naître dans un tel climat, ou peut-être pas: 36 degrés à l’ombre comme fœtus, ça ressemblait pas mal à l’automne congolais que je découvrais en ce mois de mars 1953. Aussi humide, aussi chaud, aussi collant.

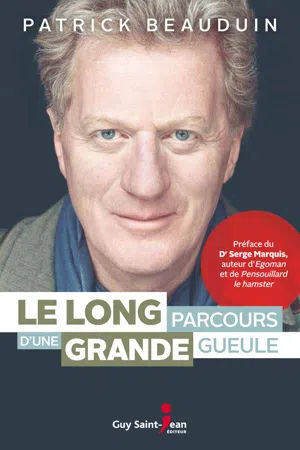

Les premières années de cette vie de fils de colons sont dans ma mémoire comme une succession de petites photos jaunies aux bordures dentelées plus ou moins naturelles, plus ou moins nettes. Et si ces images ont réussi à traverser les années avec assez d’insistance, c’est sans doute pour m’aider aujourd’hui à revivre ces premiers pas qui ont construit ce que je suis devenu: une grande gueule.

À l’époque, la vie des colons était bien confortable. Et pourtant, mes parents n’étaient ni planteurs, ni exploitants de mines, ni propriétaires d’une quelconque entreprise d’import-export. Ils étaient juste de petits employés. Papa vendait des camions GMC dans une concession, il avait toujours aimé les camions. Maman était secrétaire à l’ambassade américaine, une année à Cambridge et une bonne dose de sténo lui avaient suffi pour décrocher le boulot. C’était le temps où les messieurs portaient des pantalons à pinces et les dames, des robes aux imprimés à fleurs.

Cela dit, leur statut de petits colons ne les empêchait pas d’avoir à la maison cinq personnes à leur service: un cuisinier qui connaissait l’art de la moambe – délicieux plat traditionnel qui goûte les épinards – ou des bananes plantain, un jardinier qui veillait à ce que les rats du fleuve Congo ne viennent pas tout ravager, un blanchisseur (eh oui! on l’appelait ainsi) qui s’occupait de la lessive et du repassage à longueur de journée (les couches à l’époque étaient encore en tissu), un chauffeur et… ma Mama.

Nourrice adorable, Mama, cette sorte d’infirmière toute de blanc vêtue, accompagnait mon quotidien, que ce soit pour mes courses en jeep à pédales autour de la maison, mes incessantes visites au zoo de la ville ou ma découverte des albums de Tintin avec leur légendaire dos de tissu rouge.

Je disais «ma» Mama parce que oui, elle m’appartenait: c’est moi qui décidais, c’est moi qui voulais aller ici ou là et «ma» Mama devait s’arranger pour que cela se fasse en toute sécurité. Ainsi, je serais un enfant heureux et… mes parents auraient la paix. Drôle d’apprentissage qu’être fils de colons en ces années 50.

En fait, colon, c’était déjà être chef, peu importe l’âge, le sexe. Pourvu que ma peau soit blanche, j’avais le droit de commander, le pouvoir de râler et presque la légitimité de punir. Du haut de mes trois ans, j’avais déjà le droit de menacer, sinon de dénoncer.

Qu’en ai-je fait en ces temps lointains? En ai-je tant abusé? Ai-je fait souffrir ma bien-aimée Mama? La mémoire est traîtresse et, plus d’un demi-siècle plus tard, je ne peux répondre avec précision.

Ce qui est certain, c’est que ce pouvoir de graine de colon, je l’ai absorbé à mon insu, comme une perverse infusion, un doux poison que j’appellerais aujourd’hui, avec le recul, l’arrogance des nantis.

On sous-estime souvent l’influence de nos premiers pas dans le monde des adultes: il est évident que les boss ne sont pas tous nés au temps de Tintin au Congo. Vivre au milieu de ce rapport de force permanent a instillé un sentiment de domination dans ma petite tête de gamin rouquin en culotte courte à bretelles.

Avoir en permanence autour de moi des adultes à mon service alors que je savais à peine marcher et encore moins parler avait quelque chose de totalement malsain. Le monde de l’époque ne mettait aucunement en doute cette situation, et moi je grandissais dans cette pièce de théâtre où les rôles étaient clairement distribués sans aucun mérite: le Blanc commande, le Noir obéit. Quel que soit son âge.

Étais-je un sale gamin? Peut-être, sans doute même. C’était clair que j’apprenais à commander sans avoir aucune compétence.

La petite graine de «chef» avait trouvé son terreau, sa lumière.

La vie ne tarderait pas à me donner un bel exemple de légitimité pour justifier sa croissance.

En 1956, les «petits» colons que nous étions ne manquaient de rien, d’autant plus que ces cinq personnes à notre service étaient là pour nous, pour l’éternité, et que, grâce à nous – croyions-nous –, elles vivaient une vie plutôt privilégiée. Elles avaient un travail, un lit, un accès à des médicaments… tout, quoi.

Aveugles nous étions. L’année 1960 et ses indépendances arrivaient à grands pas et nous, les petits chefs blancs, nous ne voyions rien… ou pas grand-chose, aveuglés que nous étions par notre soi-disant supériorité.

Aveuglés aussi au point de ne pas écouter certains personnages politiques congolais, comme Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu ou Moïse Tshombe qui avaient pourtant commencé à manifester clairement leur volonté de mettre fin à cette colonisation – proche de l’apartheid à pas mal d’égards – pour bâtir un pays indépendant.

Mais c’est là une autre histoire…

Les colons vivaient donc dans la soie, les blanches cotonnades toujours bien repassées, les chemises aux plis parfaits, les chambres sans moustiques, sourds que nous étions aux tremblements de l’Histoire en marche, nourris par la conviction que cette vie était là pour rester et qu’avoir du personnel taillable et corvéable faisait partie de l’ordre éternel des choses.

À cette époque, l’ordre des choses c’était entre autres avoir tout ce personnel 24 heures sur 24. Ces boys – comme on les appelait naturellement – logeaient tous à la maison, ou plus exactement dans une annexe de la maison.

Pour certains d’entre eux – pas pour ma Mama qui vivait à demeure et qui ne rentrait que très rarement chez elle –, cela voulait dire qu’ils quittaient le temps d’un week-end pour rentrer dans leur famille, déposer leur salaire de la semaine dans la petite boîte du ménage, voir leurs enfants grandir quelques heures, redécouvrir leur femme le temps d’une nuit, se poser une petite journée dans leur quartier avant de revenir chez nous le dimanche après-midi pour redémarrer une autre semaine au service de la famille Beauduin.

Ainsi, chaque samedi midi, mon père attendait nos boys sur le pas de la terrasse pour leur donner leur semaine et leur rappeler de bien revenir le lendemain.

Ce petit manège, que ne l’ai-je vu, revu: papa, en chemise à manches courtes, distribuant les enveloppes et donnant une paternaliste tape dans le dos de ces hommes qui s’en allaient qui à pied, qui à vélo pour une pause de quelques heures loin des ordres, loin de la peur de mal faire, loin des menaces, loin du pouvoir blanc.

Parfois, mon père ne pouvait s’empêcher de revenir sur un manquement dans la semaine écoulée pour justifier une correction de salaire.

Était-il si dur? Pas plus que le monde qui l’entourait, hélas.

Il était Blanc, plus riche. Donc chef.

Il avait le pouvoir naturellement. Il commandait. Il jugeait. Il décidait.

Écouter? Vouloir comprendre? Pourquoi? La compassion? Pour quoi faire?

Papa avait juste raison: son monde de 1956 ressemblait encore tellement à celui du XIXe siècle où le patron de l’usine traitait ses ouvriers avec hauteur, sinon mépris. Loin de toute écoute, de toute considération, parce qu’il était le patron, point!

Les Blancs des colonies n’avaient rien à prouver pour commander: mon père n’était pas différent des autres, il était plutôt enjoué sinon comique avec nous, ses enfants, et moi je baignais dans cette confortable idée que cette posture de «chef» avec les boys, ma foi, était naturelle.

Et puisque j’étais son fils, j’étais sans doute un chef en devenir.

À l’instar de ces monarques de droit divin, nous, les enfants de colons, grandissions avec le pouvoir comme cadeau du sang, cadeau de la peau.

Et puis il y eut ce samedi, je devais avoir quatre ou cinq ans et je ne sais pourquoi, j’étais seul ce jour-là sur la terrasse avec mon père au moment des traditionnelles remises d’enveloppes salariales. Ma mère devait courir la ville avec mes jumeaux de frère et sœur.

À quelques occasions précédemment, mon père avait demandé aux boys – qui étaient sur leur départ – de vider de manière impromptue leurs poches ou leur sac sur la table. Je n’avais jamais vraiment compris l’idée que mon père avait alors en tête et je regardais souvent ce manège avec le sourire: de fait, souvent, les quelques objets découverts à ces occasions étaient pour moi plutôt incongrus, et je n’y voyais là que curiosité capricieuse et abusive de la part du paternel.

Ce midi-là, le déballage surprise exigé tourna au drame: d’une main tremblante, le jardinier sortit de sa poche de pantalon quelques mouchoirs en tissu de mon père brodés des initiales L. B.

Froidement, mon père prit notre jardinier par le bras et, en le secouant, lui intima l’ordre de le suivre au commissariat de police. Les mots valsaient, tous plus durs et avilissants les uns que les autres, j’étais effrayé devant autant de violence, de colère. En même temps, que faisaient ces foutus mouchoirs marqués de la sacrée broderie L. B. dans la poche du boy?

À mes yeux, papa devait avoir raison: il y avait vol. Mais il ne s’arrêtait pas là, il s’emportait en insinuant d’autres hypothétiques larcins, d’autres traîtrises.

Et j’assistais là à la destruction en règle d’un homme pour une bêtise sans doute.

Une faute fatale pour mon père certainement.

Ne pouvant rester seul pendant que mon père conduisait «son coupable» au poste de police, je montai dans l’auto, écrasé sur la banquette arrière par les vociférations d’un père bien résolu à faire payer chèrement ces quelques mouchoirs dérobés à un patron blanc. Au commissariat, nous avons attendu un bon petit moment l’arrivée d’un policier qui viendrait prendre la déposition.

Je voyais notre «voleur» pleurer, assis misérablement sur ce banc dans ce corridor miteux, je le fixais, occupé qu’il était à se tordre nerveusement les mains, implorer mon père de le pardonner, promettre des semaines de travail gratuit.

Et mon père, debout devant lui, sûr de son bon droit, reprenait tout doucement son calme. Ce calme des hommes qui ont le pouvoir de juger, condamner.

J’étais là devant ces deux hommes, spectateur innocent, bien peu troublé, presque détaché devant cette confrontation de douleur extrême d’un côté, de cette assurance posée de l’autre.

Deux hommes: l’un qui s’effondrait, anticipait sans doute une peine de prison, sinon pire: la honte devant les siens; l’autre qui voulait en finir, qui avait assez perdu de son précieux temps, qui avait récupéré ses mouchoirs.

Je vivais là une première histoire déterminante: à travers la saga des mouchoirs, je découvrais que le pouvoir est glacial, il ne s’encombre pas d’émotions, il se construit sur le droit d’avoir la force de son côté.

Cet homme, notre jardinier qui avait travaillé tant d’années pour nous, était là, abattu sur ce banc. Lui qui avait arrosé nos fleurs, chassé quelques dangereux serpents, il n’était soudain plus qu’un coupable, un homme rejeté sans appel. Lui qui avait toujours tout fait pour que nous, les petits enfants de chefs blancs, puissions jouer en toute quiétude dans le jardin, cet homme voyait sa vie s’écrouler pour quelques mouchoirs dérobés.

En ces temps...