- 248 pages

- French

- ePUB (adaptée aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

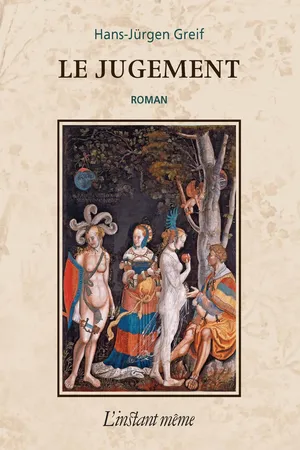

Le jugement

À propos de ce livre

Ce roman raconte la vie du peintre bernois Niklaus Manuel, dit Deutsch, actif au XVIe siècle, au moment où la Réforme luthérienne s'esquisse.

Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead

Informations

Sujet

LittératureSujet

Fiction historiqueChapitres

Berne, juillet 1518

LE PEINTRE Niklaus Manuel sortit afin d’acheter des œufs. Il en avait besoin car il était temps de commencer la toile que lui avait commandée dans des circonstances humiliantes Bendicht Brunner, membre du Petit Conseil. L’homme désirait une illustration du Jugement de Pâris.

Margaretha, la fille de Niklaus, n’avait cessé de pleurer pendant la nuit, les jambes remontées contre le ventre, le visage congestionné. L’enfant portait le même nom que sa grand-mère paternelle, mais on l’appelait Margot, sa mère préférant le nom français aux sonorités plus élégantes. Tous l’avaient portée et bercée à tour de rôle, ses parents, la tante Sophia, qui avait assisté sa sœur à l’accouchement et qui était depuis lors restée avec eux, la servante, Bärbli, ainsi que Melchior, l’apprenti du peintre, qui aurait dû préparer les couleurs pour la séance de travail du matin. Peu après minuit, Margot avait lâché des selles brunâtres, liquides, si malodorantes que le père avait refusé de l’approcher, craignant que la chose fût contagieuse. D’après Bärbli, une rustaude de Bruggen qui leur coûtait peu, forte comme un bœuf et si laide que personne n’en avait voulu, la fillette allait vivre plus longtemps que sainte Anne. Car, disait-elle, subir toutes les maladies à l’enfance endurcit le corps et lui donne une excellente santé pour la vie. Si c’était vrai, Margot atteindrait sans doute un âge biblique. Même l’apothicaire de la ville, maître Alleman, le père du peintre, qui vendait également des épices et de beaux tissus italiens, s’était étonné devant l’obstination avec laquelle ce paquet de chair maigrelette s’agrippait à la vie.

Pendant plusieurs mois, et après que le sein de la mère se fut tari, Margot avait vomi de la bile sur la poitrine de sa nourrice. Elle accepta enfin un mélange de laits de brebis et de chèvre auquel son grand-père apothicaire et sa tante, versée dans le pouvoir des plantes, ajoutaient quelques gouttes de laudanum et de vin cuit. Tous deux s’entendaient pour dire que, comme l’enfant fourrait son nez partout, elle avait dû trouver et manger quelque chose de contraire à sa digestion, des mûres, peut-être, ou des légumes crus. Le mois d’avant, cela avait été des fraises, puis des cerises, provoquant des coliques douloureuses. Bärbli, pour flatter sa patronne, disait que c’était sans doute nerveux et que cette condition se retrouvait dans les vieilles et bonnes familles.

Après la débâcle, Bärbli avait lavé et langé Margot qui s’était tout de suite endormie. La mère, assise sur un coffre dans la chambre, sommeillait, épuisée, tandis que Sophia se préparait à sortir et rendre visite aux hospices du Saint-Esprit et des antoniens où des malades la réclamaient. La servante, ainsi que l’apprenti Melchior Aeppli, qui faisait tout dans l’atelier depuis qu’il avait fallu licencier les peintres et les hommes engagés pour la décoration de la voûte de la cathédrale Saint-Vincent, attendaient le lever du soleil pour commencer leur longue journée de travail.

Dès l’aube, la rue s’animait. Artisans, marchands et ouvriers ouvraient magasins et échoppes, s’installaient avec les tables, les outils, leurs marchandises sous les arcades aux colonnes trapues. À quatre heures, le vacarme des voix, des marteaux, des scies, le bruit des chevaux, des mules, des charrettes augmentait. Il diminuerait une première fois vers midi, une deuxième à l’Angélus, et ne cesserait qu’à la tombée du jour, vers dix heures.

Il faisait terriblement chaud. Bien que moins meurtrière que celle de l’année précédente, qui avait fait des milliers de morts dans le sud du Saint-Empire, la chaleur, une de ces chaleurs moites qui s’abattaient chaque année sur la région et sévissaient pendant deux ou trois semaines, collait les vêtements au corps. Et pas le moindre souffle d’air. On avait beau ouvrir les fenêtres pendant la nuit, cela ne donnait rien. Dans le jour, le soleil chauffait à blanc les toits des maisons et les murs épais en grès brun ou gris. Heureusement, les fontaines fournissaient une eau toujours claire et fraîche. Dans le corridor, le long du mur, la servante avait placé des brocs sur des tables basses ; le peintre s’était lavé avec soin les mains et le visage, puis s’était rasé et avait terminé sa toilette en imbibant d’alcool un linge blanc qu’il s’était passé en grimaçant sur les joues et le cou, ensuite sous les aisselles, à l’aine et entre les orteils. Il avait glissé une pierre d’alun mouillée sur les égratignures causées par la lame et, pour finir, avait étalé sur la peau rougie une noix de crème épaisse parfumée de musc, une des spécialités de son père. De ce dernier, il avait hérité le dégoût de la saleté, de la crasse des gens, de leur peau sentant le beurre rance, de l’intense senteur aigre des aisselles, des cheveux gras et malodorants.

C’est d’abord pour son ardeur au combat que Katharina avait remarqué et admiré Niklaus. Lors d’une fête à la « nouvelle » mairie, érigée après le terrible incendie survenu cent ans auparavant, deux fils de conseiller s’étaient querellés pour attirer les faveurs de la jeune fille. Constatant qu’elle restait indifférente, ils l’avaient prise à partie. Niklaus était intervenu, s’attirant l’ire des deux coqs qui avaient fondu sur lui. La rixe n’avait duré qu’une minute. Katharina avait eu les joues en feu, accordant au vainqueur un sourire.

Dès son premier voyage en Italie au service du roi de France, Niklaus s’était lié d’amitié avec Hans Frisching, qui l’avait ensuite présenté à sa sœur, une des plus belles jeunes filles de Berne : poitrine généreuse, taille fine, regard vif, teint rose, cheveu châtain. Toute la nuit, ils avaient dansé et parlé. Elle aimait sa voix, sa force mâle, ses récits de batailles, ses descriptions de la misère qu’engendre la guerre, les souffrances des pauvres gens. D’un carnet gardé dans une des manches de sa chemise extrêmement amples selon la mode, il avait sorti quelques dessins, puis fait un croquis d’elle, rapidement, à la sanguine. Elle était restée bouche bée devant son image, fixée sur le papier en si peu de temps. C’était prodigieux, presque un miracle. Pressant le dessin sur son cœur, elle avait balbutié des mots de remerciements. Quelques mois plus tard, la cour s’était conclue par le mariage, malgré les objections du père Frisching, conseiller et gouverneur d’un territoire appartenant à Berne. Comment un des hommes les plus influents de la ville aurait-il pu donner spontanément sa fille à un étranger au nom incertain, un romand, un Walch enfin, dont la famille, venue d’un patelin obscur près de Turin, en Italie, s’était établie à Berne il y avait une génération à peine ? De plus, Niklaus exerçait un métier qui n’en était pas un, selon lui. « Berne est trop petit pour y vivre de la peinture », avait-il dit. « Si nous avons besoin d’un tableau dans une de nos églises, nous pouvons nous accommoder de quelqu’un de passage ou encore inviter un peintre de Bâle, Lucerne ou Zurich. Ils nous fabriquent les retables dont nous avons besoin. »

Mais la mère, née Anna Fränkli, ainsi que sa cadette Sophia avaient été séduites par ce beau garçon respectueux, taciturne, à la mine sereine, aux blonds cheveux bouclés, au corps musclé, avec ses doigts fins et son profil racé au nez aquilin. Après un bref coup d’œil sur la braguette, la mère avait lancé un sourire rassurant à sa fille : si ce garçon devait tenir la moitié des promesses affichées, Katharina serait comblée. Et Sophia de lui murmurer à l’oreille : « Crois-moi, tu en feras ce que tu voudras, malgré ses habits élégants de mercenaire. Et puis, il est superbe, je comprends qu’il te plaise ». Pourtant, pendant sept ans, Katharina avait attendu son premier enfant vivant. Les jeunes gens se pavanaient avec un entre-jambes exagérant leur « nature » et dont la taille réelle faisait souvent pleurer la jeune mariée, déçue. Lui, au contraire, il avait tout pour la rendre heureuse et lui faire des marmots en santé. Son charme lui venait peut-être du fait qu’il n’était pas un Confédéré à part entière, avec ce père — en supposant que l’apothicaire et marchand d’étoffes Emmanuel Alleman fût son père, et qui signait soit Alemann, soit de Alamanis, comme la famille s’appelait autrefois, — et ce grand-père, Jacobus, apothicaire aussi, qui avait quitté Chieri, bourgade non loin de Turin. Le vieillard cassait encore son allemand et ne lisait ses livres savants qu’en latin ou en italien.

Après deux fausses couches, dont la seconde (un garçon au sixième mois) avait failli la tuer, Katharina s’était persuadée qu’elle devait se plier à la volonté de Dieu et accepter que ses enfants ne survivaient pas. Déjà, elle s’était faite à l’idée de mourir dans une chambre sans feu à la maison de son père. Mais Margot était venue, et Sophia, avec le poupon si souvent malade, était restée. De deux ans la cadette de Katharina, elle était très différente de sa sœur, le cheveu d’un blond presque blanc, le regard bleu, parfois vert, le visage long et étroit, le corps mince, les attaches aussi fines que celles d’une enfant. Elle parlait peu, riait encore moins, tout au plus si elle souriait de temps en temps. C’était une jeune femme silencieuse, efficace et effacée, raisonnable. Au début, le peintre se disait qu’il y avait trop de jupons dans la maison. Il regrettait l’absence d’un fils. L’apprenti n’avait que seize ans, son regard ne s’allumait pas encore à la vue des femmes ; il n’avait pas osé accompagner son maître dans les bains publics, situés au pied de la cathédrale Saint-Vincent.

« Bonjour, maître Niklaus ! » À chaque salutation qu’il rendait aimablement, il se sentait un imposteur. Lui, un maître ? Maître de quoi ? Suffisait-il pour se faire appeler « maître » d’avoir ouvert son propre atelier, l’an dernier ? Il allait devoir le fermer si les commandes continuaient à se faire aussi rares. À dire la vérité, pendant ses années de compagnonnage, il n’avait jamais fréquenté un atelier de renom, ni à Bâle, à Augsbourg ou à Nuremberg, ni ailleurs dans l’Empire germanique. Partout où il avait passé, les places étaient prises, les maîtres disaient qu’il avait du talent pour le dessin, mais que son expérience, dans le domaine de la peinture, la vraie, celle qui lui assurerait un revenu convenable, était par trop lacunaire, alors qu’il n’aspirait qu’à apprendre et à entrer dans leurs secrets. Personne n’avait voulu de lui. Il regardait ce que les autres compagnons faisaient, il les copiait. À cette époque, pour survivre, il avait dû offrir ses services comme journalier chez des artisans de toute sorte, car il était habile de ses mains. La vie s’annonçait difficile : depuis une demi-douzaine d’années, les prix augmentaient de manière effarante. Maintenant, il fallait dépenser le double pour le pain, le vin, les produits maraîchers, la viande. En même temps, les monnaies se dépréciaient ; on ajoutait du cuivre à l’or, de l’étain et du plomb aux pièces d’argent.

Il avait dessiné depuis son enfance, sans trop penser à ce qu’il faisait, et surtout à l’école, sous l’œil courroucé du magister artium Lupulus qui avait cru bon, pour faire plus savant, de traduire en latin le nom de Wölflin que lui avait légué son père et qu’il trouvait vulgaire. Niklaus n’avait montré aucun intérêt pour les matières, latin, grec, astronomie, physique, langues étrangères, ces choses difficiles à comprendre parce qu’il ne pouvait pas les dessiner. Il avait tout juste appris à lire, à écrire et à faire des calculs élémentaires. Le reste lui entrait par une oreille et sortait par l’autre. Il avait été un enfant taciturne qui se mêlait rarement aux jeux de guerre où les autres s’infligeaient des ecchymoses honorables avec leurs dagues en bois, leurs lances sans pointes et les grands glaives « à deux mains » ou les épées longues, également en bois, qu’ils allaient devoir manier dans quelques années. Il dessinait, lui. Avec la même facilité, il composait vers et quolibets dans lesquels il se moquait du magister. Les feuilles provoquaient l’hilarité des camarades quand elles circulaient sous les bancs. Mais il ne put suivre les bons élèves qui, après avoir terminé leur apprentissage chez Lupulus, avaient continué leurs études d’abord à l’école de Saint-Vincent, dirigée par les pères dominicains, puis dans des universités célèbres : Leyden, Varsovie, Bologne, Paris. Les autres élèves étaient entrés comme apprentis auprès des maîtres de différents métiers, brasseurs, ébénistes, maçons, sculpteurs de pierre, céramistes, orfèvres, tisserands, teinturiers, ferronniers, tonneliers, tout ce qui était nécessaire au bon fonctionnement de la ville et qui rapportait de l’argent.

À Pavie, son grand-père maternel, Thüring Fricker, avait obtenu le titre de docteur en droit après avoir fréquenté l’université de Heidelberg. Ces études lui avaient valu d’être engagé par le Petit Conseil de Berne comme secrétaire de la ville, avec un revenu modeste mais stable dont il se contentait.

Pour sa mère, Niklaus avait été une grande déception. L’apothicaire, bel homme, avec son allure soignée et ses vêtements coupés dans de somptueux tissus venus du pays de son père, avait séduit Margaretha avec sa science des plantes, des poisons, des potions, des onguents, des pommades, des crèmes, ses livres, son laboratoire. Puis, il l’avait abandonnée, car sa femme, avec laquelle il avait deux enfants, ne voulut rien savoir ni de la mère ni du petit bâtard. La seule consolation de Margaretha : le Walch, comme on l’appelait, ou l’étranger, ne fermait pas la porte à Niklaus qu’il aimait bien. Il l’avait reconnu comme son fils et lui avait donné le nom d’Alleman. Surtout, elle n’avait jamais à payer pour les remèdes. Avant même que l’enfant ne fréquentât l’école, elle dut se rendre à l’évidence : ce garçon avait constamment l’esprit ailleurs. Elle devait l’appeler deux ou trois fois avant que son regard ne la fixât, et alors il la toisait comme s’il la voyait pour la première fois. Il souriait pendant qu’il était ailleurs, mais ne voulait jamais raconter ce qu’il voyait dans ses rêves éveillés.

Quand sa mère épousa Hans Vogt qui lui avait fait promptement une fille, Niklaus demeura parfaitement indifférent devant cet homme, un bon diable pourtant, absent de la maison pendant de longues périodes puisqu’il s...

Table des matières

- Couverture

- Faux-titre

- Du même auteur

- Titre

- Crédits

- Chapitres

- Épilogue

- Remerciements

- Romans parus à L’instant même

- Quatrième de couverture

Foire aux questions

Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrir comment résilier votre abonnement

Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Apprendre à télécharger des livres hors ligne

Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet

- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.

- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.

Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 990 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! En savoir plus sur notre mission

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. En savoir plus sur la fonctionnalité Écouter

Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application

Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application

Oui, vous pouvez accéder à Le jugement par Hans-Jürgen Greif en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Littérature et Fiction historique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.