À quatre-vingt-un ans, René se souvient du tout. Le pire lui revient avec le meilleur. Les joies et les rages de sa petite enfance sont aussi présentes que les succès et les faillites de l’âge adulte. Il restitue des conversations vieilles de cinquante ans avec la même précision que celles de la semaine passée. « Je fais travailler mon cerveau, m’explique-t-il. En jouant aux échecs par exemple. Mais aussi en faisant des mots croisés ou du calcul mental. Le jazz est une musique très exigeante, parce qu’on est sans arrêt en train d’inventer. Ça demande de l’entraînement. »

Il y a quelque chose de la pratique sportive dans la manière qu’a René Urtreger d’aborder sa vie et son métier. Est-ce cela qui lui a permis de survivre aux multiples épreuves qu’il a traversées ? Détruire et reconstruire, se détruire et se reconstruire. Ne s’agit-il pas d’une technique de phénix plutôt que d’une hygiène d’athlète ? René a-t-il eu de la chance ? Comment et pourquoi s’est-il relevé chaque fois qu’il est tombé ? D’où lui vient son énergie, son envie ? Durant presque un an, c’est ce que j’ai cherché à comprendre.

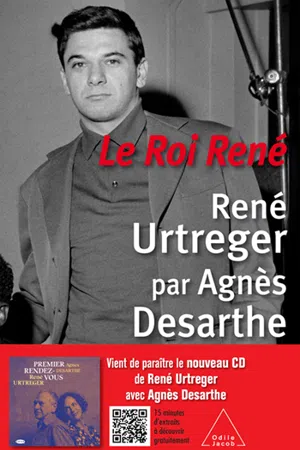

Mon enquête commence le 18 avril 2015. Je vais écouter René Urtreger en concert à la Maison de la Radio. Air transparent, ville naissante au printemps. Dans la file d’attente qui serpente jusqu’à l’entrée du studio 105, j’étudie les amateurs de jazz venus écouter la carte blanche accordée au « Roi René » qui, en deux heures, passera du solo au quintet. Personne ne ressemble à personne, me dis-je en contemplant la foule mal assortie. Nous n’appartenons à aucun genre. Des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, des enfants, des chics, d’autres dépenaillés, des excentriques, des angoissés, des bourgeois, des provinciaux, des étrangers, des Parisiens. En rédigeant cette liste, je pense à une phrase que prononcera René quelques mois plus tard. Ce sera début juillet, la chaleur grillera le Perche où nous nous retrouverons pour qu’il me raconte son travail, ses rencontres, ses déceptions, tout. « Moi, tu sais, je suis élitiste… Mais tout le monde peut entrer dans mon élite. »

René Urtreger arrive par le fond de scène : genoux d’adolescent, paluches de glaneur, regard d’aigle. Il s’installe au piano et offre à la salle son jeu vibrant, libre à l’extrême. Ses interprétations durent le temps d’une chanson ; la peur de lasser sans doute, la courtoisie (« je ne vais pas vous ennuyer avec mes trucs et mes machins »). Son fils, le contrebassiste Philippe Urtreger, le rejoint. Puis le trio se forme avec Yves Torchinsky à la contrebasse et Éric Dervieu à la batterie. Pour finir, le trompettiste Fabien Mary et le saxophoniste alto Pierrick Pedron montent sur scène. Au bout d’une heure et demie, alors que le public applaudit et en redemande, René s’amuse : « On connaît dix morceaux, on les a tous joués », avant de nous accorder I Remember April en bis.

Tout s’arrête au moment où l’excitation est au plus haut. On se regarde les uns les autres, avec la conviction d’avoir assisté à un grand moment de musique. Quelque chose demeure de très physique, un mélange de tension et d’extrême délassement. Un nouveau théorème « Tout corps plongé dans le swing… » devrait être mis au point. J’essaie de comprendre comment cela fonctionne, d’où cela vient. Je ne traduis pas swing par balancement, je le traduis (fautivement) par ressort, à cause du phénomène oscillatoire, du mélange d’anticipation et de retard, de la langueur dans la rapidité, de la contraction dans la souplesse. Peut-être, me dis-je, que ce qui nous bouleverse et nous euphorise dans le swing, c’est qu’il propose une possible incarnation du présent, ce temps insaisissable toujours en retard sur l’avenir, en avance sur le passé, sans durée, réinventé à chaque seconde. Je pense à la nostalgie contenue du jazz, à sa façon si particulière de toucher à l’émotion sans jamais tomber dans le pathétique, à cette désinvolture, ne fût-elle qu’apparente. Je regarde René Urtreger saluer avec malice et je l’imagine, soixante-dix-sept ans plus tôt.

La scène se passe à Berck-Plage en juillet 1937. René vient d’avoir trois ans. Lui et son copain Riri mangent des bananes, un luxe pour l’époque, mais pourquoi pas ? Car cette époque est douce, les congés sont payés, et, à la tête du gouvernement français, il y a un type formidable qui s’appelle Léon Blum. Léon Blum, un juif, un socialiste. Les parents de René et de Riri n’en reviennent pas : juif et socialiste, comme eux. La France, quel pays extraordinaire. Max, le père de René, l’époux de Sarah avec qui il a eu Dora, puis Madeleine, Jeannette et enfin ce petit dernier, René David Raphaël, un garçon, une bénédiction, se félicite d’avoir quitté sa Pologne natale sur un coup de tête, un coup de sang, quelques années plus tôt.

C’était un samedi soir, au bal, il dansait avec les shikse, les jolies Polonaises goys qui appréciaient son sens du rythme, sa robustesse, sa joie de vivre. Son propre père avait fait irruption au milieu des flonflons, barbe hirsute, tornade de colère. Épouvanté qu’un de ses fils se conduise si indignement, il s’était jeté sur lui, au beau milieu de la piste de danse, pour lui déchirer les revers de sa veste, comme on fait aux endeuillés. Max n’avait pas supporté l’humiliation. Il avait fui ce pays d’arriérés avec ses vieilles coutumes et ses interdits archaïques.

Et le voilà en France, à la tête de plusieurs boucheries, alors qu’il ne parlait pas un mot en arrivant. Le voilà sur une plage, en famille, en vacances. Tout joyeux, il lance à René et Riri : « Eh, les enfants, c’est l’heure du défilé ! » Ni une ni deux, les mouflets plantent leur banane dans le sable et, d’un pas martial, se mettent à marcher le long de la grève bras dessus bras dessous en scandant : « Des soviets partout ! Des soviets partout ! » Une fois la parade terminée, les petits garçons reprennent leur banane. Le sable crisse sous leurs dents.

C’est l’un des premiers souvenirs de René, quelque chose qu’on lui a raconté. Il ne possède pas vraiment d’images de ce moment, et pourtant, moi à qui il raconte cette histoire, je me la représente parfaitement. J’en réclame d’autres. C’est pour comprendre, lui dis-je. Comprendre quoi, je l’ignore. René me livre aussitôt la solution à cette énigme : il se demande pourquoi les gens sont touchés par sa musique. « Il y a des dizaines de types qui jouent comme moi, confie-t-il souvent à Jacotte, sa femme. Et je ne parle pas de ceux qui jouent mieux, les vrais génies, comme Bud Powell ou Charlie Parker. Mais, malgré ça, ma musique émeut, c’est bizarre. » Il est d’accord, il faut des histoires, mais il hésite tout de même, par pudeur, par peur d’ennuyer.

« Tell your story, man » (raconte ton histoire, mec), lui conseillait à ses débuts le vibraphoniste Milt Jackson, ou plus trivialement « Do your shit, man ». « Quand Miles Davis joue un thème de Parker, m’explique René, il donne son opinion sur ce thème, ce n’est pas qu’une interprétation ou une version. » C’est narratif, me dis-je à moi-même, convaincue qu’il me faut des histoires, encore des histoires, maintenant comme toujours.

« Mais n’oublie pas que je suis un jazzman, gronde Urtreger. C’est un livre sur le jazz que tu vas écrire. Tout le monde s’en fout de ma vie. » Pas moi, songé-je. J’ai toujours pensé que séparer la vie de l’œuvre revenait à établir une frontière entre le corps et l’esprit. C’est intéressant, c’est opératoire, parfois brillant, mais c’est un peu comme les conditions des expériences en physique pour lesquelles on doit faire le vide. Le vide très bien, sauf que le vide, la plupart du temps, dans la vraie vie, ça n’existe pas.

Il me faut des motifs, monter le castelet et que les marionnettes s’animent.

– Où habitiez-vous quand tu étais enfant ?

– Rue d’Enghien, dans le Xe.

– C’est là que tu es né ?

– Non, je suis né rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, le 6 juillet 1934, dans le même plumard que mon cousin Kiejman, Georges, avec deux ans de différence. C’était une maternité privée, tenue par un juif.

– Vous étiez du quartier ?

– Non. À l’époque on vivait rue Julien-Lacroix. Mon père avait une boucherie là-bas. Ensuite il l’a donnée à Moshe, le mari d’une de ses sœurs, et, en 38, on a déménagé au 38 rue d’Enghien, au-dessus de la boucherie qu’il a gardée ensuite. Quand on arrivait, on montait un bel escalier. C’était un immeuble bourgeois. À gauche, il y avait la cuisine, avec une cloison de verre. La salle à manger devant.

– De quelle couleur ?

– Qu’est-ce que ça peut faire ?

– Tu te souviens de la couleur ?

– Elle était bleue. Y avait une autre pièce rouge à gauche. Au fond, la chambre des parents. Je crois qu’elle était jaune. Et une chambre pour les sœurs, grise. La salle de bains était dans le prolongement de la cuisine. Un escalier très casse-gueule la reliait directement à la boucherie. Il devait faire moins dix là-dedans.

– Ça, tu t’en souviens.

– Je me souviens que ma grand-mère, la mère de ma mère, me lavait, et que je criais à cause du froid. Ma sœur Jeannette disait que je braillais tout le temps, que j’avais mauvais caractère, mais imagine-toi, debout dans les courants d’air glacés. J’étais tout petit. Ma grand-mère voulait rien entendre. Alors, pour la convaincre, je parlais avec son accent ; « pas lavou, pas pégnou », je lui criais.

– Mais elle te lavait quand même ?

– Ben oui.

Max, le père de René, est un homme grand et fort. « Grand comme moi, mais deux fois comme moi. » Il peut porter un demi-bœuf sur le dos, a toujours un coup d’avance. Plein de ressources, il est fiable, très généreux. Dans les années 1930, il a donné une boucherie à chacune de ses sœurs et, pendant la décennie qui a suivi, il a fourni de la viande aux cousins, aux voisins, gratuitement. Il danse avec prestance. Sarah, sa femme, aurait voulu être chanteuse. Elle fredonne des mélodies yiddish. Elle veut que son fils soit un virtuose du piano. « Je ne l’ai jamais entendue dire ça, précise René. C’est ma sœur Jeannette qui raconte cette histoire. » Il y a un piano dans la maison. Les grandes sœurs, Dora, Madeleine et Jeannette, étudient, contraintes. René assiste aux leçons et s’assoit au clavier une fois le cours terminé pour reproduire ce qu’il a entendu.

– Ton père, il voulait que tu fasses de la musique ?

– Oui.

– Il était musicien ?

– Non, il était juif.

– Il jouait d’un instrument ?

– Du piano à l’oreille, d’instinct, toutes sortes d’airs.

Le professeur des enfants Urtreger s’appelle Mme Fellah, une juive hongroise. Morte dans les camps quelques années plus tard. « Elle était très maternelle, dit René. Elle m’a donné quelques leçons à moi aussi. Mais la guerre a éclaté. Ça, c’est mon vrai premier souvenir. La scène la plus ancienne. Le 1er septembre 1939, gare Saint-Lazare, mais je savais pas que c’était gare Saint-Lazare. Y avait un monde fou. La guerre venait d’être déclarée, mais ça non plus, je ne le savais pas. J’avais cinq ans. Je voyais des gens partout autour de moi qui couraient dans tous les sens. Je n’avais pas peur. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y avait ma mère, mes sœurs, les tantes. On faisait partir les familles, les femmes et les enfants par crainte d’un bombardement de Paris. On a pris le train direction Avranches. »

À Avranches, la famille reste le temps que la panique se dissipe. Durant l’hiver 1939-1940, René assiste aux combats aériens au-dessus de Paris. Il se rappelle la terreur au moment du déclenchement de la sirène, la hâte pour courir aux abris. Puis c’est le chapelet de fuites, d’allers et de retours entre la province et la capitale. Une géographie mouvante, une drôle de géographie. En juin 1940, Sarah et ses quatre enfants, accompagnés de Tante Brindel Kiejman et de son fils Georges, partent pour Drulon, dans le Cher. Max les rejoint en triporteur. René s’émeut encore de l’exploit sportif de son papa. Il raconte aussi une partie de belote au cours de laquelle sa grande sœur Jeannette et son cousin Georges se liguent contre lui pour le faire perdre. L’émotion est intacte, la révolte face à l’injustice que ses deux aînés lui infligent est encore vive soixante-quinze ans plus tard. « On m’a fait une réputation de gueulard, d’enfant capricieux, tonne-t-il, mais c’était toujours pour une bonne raison. » Il évoque dans la foulée le poème qu’il récita le 6 juillet pour son propre anniversaire. « Qui te l’avait appris ? », je lui demande. Il hausse les épaules. « Comment tu avais eu l’idée ? » Il ne sait plus. Il ne se rappelle qu’un vers : J’avais cinq ans et j’en ai six. Les larmes me montent aux yeux, les siens restent secs. Il attribue le poème à Albert Samain. Je n’ai jamais entendu ce nom. « C’est des trucs qu’on récitait à l’époque », me dit-il.

En cherchant le poème, je finis par découvrir que l’auteur n’est pas Samain, mais Frédéric Caumont, un poète sans grand intérêt. Voici ce que René récita le jour de son sixième anniversaire.

Je suis grand

L’an passé, cela va sans dire,

J’étais petit, mais à présent

Que je sais compter, lire et écrire

C’est bien certain que je suis grand

Quand, sur les genoux de ma mère,

On me voyait souvent assis

J’étais petit, la chose est claire :

J’avais cinq ans et j’en ai six.

Je loue la mémoire de René qui lui permet de me réciter le dernier vers du poème, mais j’apprécie encore davantage les failles de son souvenir qui m’orientent vers Albert Samain dont j’ignorais l’existence. Ma recherche biaisée me conduit à ce poète symboliste méconnu, et je lis ses textes merveilleux et émouvants en réfléchissant à la structure du livre que je vais écrire.

Cela se passe souvent ainsi au cours de nos conversations. Une chose mène à une autre, inattendue, imprévue. Nous évoquons « la vilaine note » de Thelonious Monk, cette saillie hors de la mélodie, cette déclaration de guerre à l’orthodoxie, une façon de tourner un dos bourru au piano-bar, et René, comme pour illustrer son propos, finit par jouer le Quatrième prélude de Chopin dans trois versions différentes, avec excès de sentimentalité, dans une froide raideur et, pour finir « à ma façon », comme annoncerait modestement une cuisinière anonyme pourtant digne des plus grands chefs. On dévie, on dérive et, parfois, on tombe sur une pépite.

Peut-être est-ce grâce à ma méthode a-méthodique – cette façon que j’ai dans mon travail de toujours ouvrir la porte à l’aléatoire, de laisser venir, de faire confiance au surgissement plutôt qu’à la maîtrise – que les images finissent par remonter. Je me demande s’il n’y a pas une part d’improvisation là-dedans, une transe qui n’amène pas n’importe où mais atteint l’endroit où l’on n’avait pas prévu d’aller, comme pour le jazzman qui, confiant dans sa grille harmonique, laisse aller son instrument, bride sur le cou, dans une liberté contrainte par une obligation de clarté, un rapport constant au thème.

Lors de ses premiers gigs, vers dix-huit ou dix-neuf ans, René n’osait pas s’étendre dans les solos, il prenait un chorus, jamais deux. Lester Young lui disait : « You give up », tu abandonnes. C’était par peur, par réserve. « Faut voir que les mecs, c’étaient des tueurs. Ils débarquaient des États-Unis, pas forcément enchantés de jouer avec la section rythmique locale. Pour eux, on était des petits provinciaux. C’était pas le genre à t’annoncer la tonalité ou le tempo. Ils partaient, tu suivais, et si tu suivais pas, ben c’est toi qui devais partir. » Il fallait sans doute du temps pour accepter que le jazz est une musique parfaitement imparfaite, comme le dit joliment le journaliste Franck Medioni, et une certaine maturité pour comprendre que ce n’était pas une affaire de virtuosité. « Les virtuoses, affirme René Urtreger, ça n’a pas cours en jazz. On ne domine pas. Si on croit dominer, on se trompe. »

Ainsi nous mettons-nous d’accord, après quelques séances de travail, pour laisser l’épuisette à l’eau plutôt que de viser scientifiquement en espérant que le butin récompensera une académique pêche à la ligne. Nous remonterons autant de gardons que de vieilles godasses et nous aurons parfois la surprise d’une truite arc-en-ciel prise dans le filet. Ainsi, m’obstinant à demeurer encore dans la petite enfance malgré les protestations de René, j’obtiens le poisson rêvé : je l’entends demander à son oncle Alter, le frère de sa mère, au moment où celui-ci retire son dentier pour le poser sur le bord du lavabo : « Et ta langue, tu peux l’enlever, ta langue ? » Un mot d’enfant parmi d’autres. Ce n’est pas le genre de babioles que je collectionne, mais celui-là me frappe par ce qu’il dénote de l’esprit du bambin : observation, curiosité, faculté d’analyse, imagination, autant de qualités nécessaires à devenir le musicien qu’il est aujourd’hui. « À la même époque, me confie-t-il, je me rappelle avoir piqué un tube de rouge à lèvres pour écrire sur les murs. – Tu as écrit quoi ? », j...