This is a test

- 240 pages

- French

- ePUB (adapté aux mobiles)

- Disponible sur iOS et Android

eBook - ePub

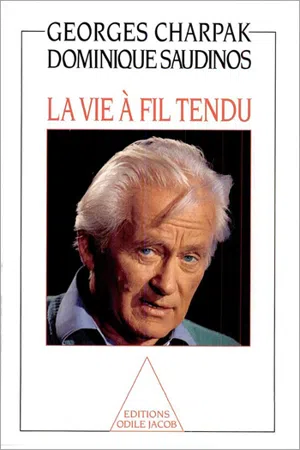

La Vie à fil tendu

Détails du livre

Aperçu du livre

Table des matières

Citations

À propos de ce livre

Ce livre à deux voix retrace le parcours de l'un de nos plus grands scientifiques, depuis l'Ukraine où il est né jusqu'à Stockholm où lui a été remis le prix Nobel de physique pour ses travaux sur les détecteurs. Dans une première partie, Dominique Saudinos restitue les épisodes clés des jeunes années de Georges Charpak, l'immigration dans la France des années trente, la résistance, la déportation, l'engagement politique, la naissance d'une vocation et d'une passion: celle de la physique. Le scientifique explique ensuite les grandes lignes de ses travaux, au fil des rencontres, des découvertes.

Foire aux questions

Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramètres et de cliquer sur « Résilier l’abonnement ». C’est aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez résilié votre abonnement, il restera actif pour le reste de la période pour laquelle vous avez payé. Découvrez-en plus ici.

Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptés aux mobiles peuvent être téléchargés via l’application. La plupart de nos PDF sont également disponibles en téléchargement et les autres seront téléchargeables très prochainement. Découvrez-en plus ici.

Les deux abonnements vous donnent un accès complet à la bibliothèque et à toutes les fonctionnalités de Perlego. Les seules différences sont les tarifs ainsi que la période d’abonnement : avec l’abonnement annuel, vous économiserez environ 30 % par rapport à 12 mois d’abonnement mensuel.

Nous sommes un service d’abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d’un seul livre par mois. Avec plus d’un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu’il vous faut ! Découvrez-en plus ici.

Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l’écouter. L’outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l’accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.

Oui, vous pouvez accéder à La Vie à fil tendu par Georges Charpak, Dominique Saudinos en format PDF et/ou ePUB ainsi qu’à d’autres livres populaires dans Technologie et ingénierie et Biographies de sciences et technologies. Nous disposons de plus d’un million d’ouvrages à découvrir dans notre catalogue.

Informations

PREMIÈRE PARTIE

GRISHA, ALIAS GEORGES

I

... C’est vrai, parfois – rarement je dois dire – je m’en souviens : j’ai d’abord été Grisha. Pendant huit ou neuf ans, tout le monde m’a prénommé ainsi ou par mon diminutif Herchelé, et j’entends encore distinctement la voix de ma mère m’appelant. Mon nom était alors suivi d’une phrase en yiddish ou plus rarement en russe... Or, arrivé à Paris, je n’ai plus répondu qu’au français ! Alors peu à peu, on m’a donné le nom de Georges, comme le recommandait l’officier d’état civil, comme le faisaient le maître d’école et mes camarades...

Grisha est devenu un autre, resté loin, là-bas, en Pologne, dans cette région marécageuse du Pripet, proche de Tchernobyl, où je suis né en 1924.

La Pologne occupait depuis peu cette région d’Ukraine qu’elle avait conquise dans la récente guerre de 1920. Ballottés par l’histoire et les guerres comme tous les peuples frontaliers, nous étions devenus polonais. Mais nous étions surtout juifs et nous parlions le yiddish comme tous les gens de Sarny, le shtetl1 où je suis réellement né... même si ma naissance a été déclarée à Dobrovica.

C’était une petite ville où les conditions faites aux juifs, qui représentaient les trois quarts de la population, étaient difficiles. Nœud ferroviaire important sur la voie reliant Varsovie à Kiev, il était situé à soixante kilomètres de la frontière et une garnison de huit mille soldats polonais y stationnait. Naître juif y était un handicap... Aussi mes parents attendirent-ils une occasion d’aller au bourg le plus proche, beaucoup plus petit et plus mélangé, pour y déclarer ma naissance. Ils espéraient sans doute qu’ainsi, je serais moins « marqué » par la judéité...

Hannah Szapiro, ma mère, avait à peine dix-huit ans, mais elle était intelligente et déterminée. D’un tempérament plus discret, mon père, Motele Charpak, était un sioniste convaincu, contrairement à sa femme. Issus l’un et l’autre de familles juives installées dans cette région depuis des siècles, tous deux étaient de condition modeste. Les parents de mon père tenaient un magasin de tissus dans la rue principale de Sarny. Ils s’étaient spécialisés dans les tissus destinés aux goys, c’est-à-dire aux non-juifs. Par exemple, des tissus à fleurs qu’une femme juive n’aurait jamais choisis. Et encore moins portés ! C’étaient des boutiquiers respectés de tous et ma mère connaissait depuis son enfance ce magasin devant lequel elle passait chaque jour. Sans doute est-ce l’ancêtre du petit atelier de bonneterie d’enfants que mes parents ont finalement pu créer rue du Caire, à Paris, bien après la guerre, à la fin des années quarante. La rue de Sarny où était située cette boutique avait été surnommée par les habitants du shtetl la « rue Joyeuse » tant mon oncle Charpak les faisait rire en racontant inlassablement des histoires juives ! Un goût dont, semble-t-il, j’ai hérité...

Au temps de la Pologne mon père était comptable dans une exploitation forestière et avait la réputation d’être séduisant, dans sa blouse marron, ceinturée à la taille comme les blouses des paysans russes. Une de ses cousines qui vit encore à Paris me le décrit comme particulièrement beau avec ses grands yeux, bleus comme ceux de son propre père. Des yeux dont mon frère et moi-même avons hérité... Tout le reste de la famille avait les yeux noirs. Faut-il imaginer que l’histoire tourmentée et violente de ces régions avait mêlé les sangs des populations ? C’est possible. Ces mystérieuses lois de l’hérédité m’ont en outre donné, contrairement à mon père, une haute taille. Et mes traits, comme les siens, sont assez éloignés des images caricaturales qui traînent dans l’imagination des antisémites.

Malgré la pauvreté de sa famille, mon père avait étudié deux ans dans un collège russe à Odessa vers 1916. Ma mère, quant à elle, avait effectué une grande partie de ses études secondaires à Olewsk. Tous deux parlaient, lisaient et écrivaient donc fort bien le russe et avaient un goût affirmé pour la lecture. C’était d’ailleurs chose courante dans ces familles juives d’Europe centrale où la lecture de la Torah, en hébreu pour les hommes, en yiddish pour les femmes, était une obligation quotidienne... depuis neuf ou dix siècles. Cette obligation religieuse d’alphabétisation, quelles que soient la pauvreté ambiante et la rudesse des tâches quotidiennes, est probablement le ferment de ce goût pour l’étude que l’on reconnaît parfois aux juifs. Dix siècles de lecture et de réflexion représentent un grand nombre de générations. Encore fallait-il sortir de la lecture limitée à la Bible pour s’intéresser à autre chose. Ce fut la marque de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. En terrifiant nos ancêtres avec les pogroms et en les poussant à fuir, on les a conduits à bouger, à évoluer... Le mouvement, la recherche d’autre chose peuvent être très positifs. L’émigration aussi bien souvent.

Mon père était encore attaché à sa religion, mais ma mère avait rompu avec la tradition et s’intéressait beaucoup plus aux idées politiques, à l’instar de ses frères. La révolution bolchevique était l’idéologie dans laquelle elle avait grandi. Son attachement à l’idéal communiste était très fort. Ses idées m’ont beaucoup marqué, et j’ai suivi son chemin avec nettement plus de conviction que mon père. Sur ce sujet, il était réservé. Mais il parlait peu, était peu démonstratif et suivait volontiers la volonté de sa femme. Lui-même était surtout sioniste comme beaucoup d’habitants des shtetls dont chaque pogrom renforçait le désir de gagner la Palestine.

On en parlait beaucoup à Sarny au milieu des années vingt et les récits de ceux qui étaient partis venaient donner corps aux idées que l’on trouvait dans la presse, qui formait l’unique moyen d’information des juifs de cette région. Si l’on voulait sortir de la Bible et de ses immuables rites, le mouvement s’offrait principalement à travers les idées du Bund (mouvement socialiste hostile aux communistes). Et du sionisme.

C’est sans doute ce qui a poussé mes parents à partir en 1926 pour une véritable épopée vers la Palestine qui était alors sous mandat britannique, afin de donner une vie meilleure à leur premier fils, âgé de deux ans. Ce petit Grisha sur lequel ma mère avait reporté tous ses espoirs... et une assez grande passion. Il fallait pourtant une réelle audace et beaucoup de détermination pour partir ainsi avec un bébé et quelques baluchons pour Eretz Israël. Ma mère avait vingt ans, mon père vingt-cinq et le travail ne leur faisait pas peur. Mais le goût de l’aventure, était je crois plutôt dans le tempérament de ma mère...

Leur expérience en Palestine a été difficile. Ils se sont installés à Haïfa et ma mère racontait encore à la fin de sa vie l’épreuve que représentait chaque jour la montée de la côte sous l’écrasant soleil parce qu’elle n’avait pas le sou nécessaire pour payer l’autobus. Ils travaillaient à casser des cailloux pour la construction d’une route – une tâche que, curieusement, les SS allaient à leur tour m’offrir quelque vingt ans plus tard à Dachau. Ce furent deux années très rudes qui se terminèrent sur un constat d’échec et un retour en Pologne. Ma mère attendait un autre enfant et elle était inquiète de la maladie qui affectait mes yeux comme ceux de la plupart des petits camarades arabes avec lesquels je jouais. Chaleur, saleté, manque d’hygiène, les mouches pondaient leurs œufs dans les yeux des enfants, les menaçant de cécité. Mes parents décidèrent de retrouver un climat froid, pour que je puisse guérir. Mais peut-être, dans la tête féconde de cette jeune mère, l’idée avait-elle déjà germé d’essayer plus tard la France !

Nous sommes donc rentrés à Sarny et après le yiddish, le russe et l’arabe que je parlais avec les enfants de notre rue, j’ai dû, vers cinq ans, m’initier au polonais pour entrer à l’école...

Tout cela a sans doute été très formateur et très enrichissant. Je ne me souviens absolument pas d’avoir parlé l’arabe, mais il ne fait aucun doute qu’entre deux et quatre ans, j’avais eu le temps de sérieusement m’initier à cette langue pour pouvoir jouer dans cette ville si différente. Quel apprentissage et quelle démonstration de l’adaptabilité de tout enfant s’il est aimé et se sent protégé par ses parents ! Cette stabilité affective me semble la clé de tout l’équilibre de la vie : les enfants s’adaptent à tout à la condition de ne jamais être séparés de leurs parents...

Après la rue palestinienne, je me suis donc intégré à l’école polonaise. Un dixième seulement des enfants juifs allaient à l’école publique et il est probable qu’en faisant ce choix mes parents ont voulu ne pas m’enfermer dans le ghetto. Je leur en suis reconnaissant... mais je garde très vif le souvenir de l’obligation qui était faite à chaque enfant polonais de faire un signe de croix chaque fois qu’il passait devant la Vierge Marie ou le Crucifix en entrant à l’école.

C’est un de mes premiers souvenirs, et il est lié pour moi à un sentiment d’exclusion. Le catholicisme polonais était alors encore plus intolérant qu’aujourd’hui... J’ai gardé pour toute ma vie une profonde horreur de ces excès religieux d’où qu’ils viennent et plus tard, l’école française, laïque et républicaine, m’a été un réel soulagement. Ni les rites de la synagogue ou des fêtes juives, ni la prière des Arabes en Palestine, ni le signe de croix et les génuflexions des catholiques : à huit ans, en arrivant à Paris je sus pour toujours que je ne voulais rien de tout cela. Je ne me plierais à aucun culte, à aucune dépendance, à aucune croyance en un au-delà mythique auquel il fallait se préparer par des rituels conjuratoires. Très vite, j’ai pensé qu’il fallait se consacrer à la vie « ici et maintenant » et tenter par tous les moyens – ceux de la recherche comme ceux du militantisme – de l’améliorer.

En rentrant en Pologne en 1928 mes parents avaient retrouvé leur famille mais aussi les difficultés matérielles de leur vie. Pourtant, celle-ci était enrichie par leur goût pour la culture. Ma mère lisait avec passion – et en russe – les auteurs classiques tels que Tolstoï ou Pouchkine... Leur pauvreté s’en trouvait relativisée. Les plaisirs de la littérature, l’amour de la musique et des danses folkloriques illuminaient notre existence et formaient peu à peu mon goût.

Dès cette époque ma mère était la très belle femme qu’elle est restée toute sa vie et dont j’ai toujours été si fier. Elle était assez grande, élancée, très brune. Ses longs cheveux et ses yeux noirs me restent étonnamment présents en mémoire. J’étais très attaché à elle et je crois qu’elle me rendait ce sentiment en y ajoutant une confiance dans mes capacités qui a certainement joué un rôle très important dans ma vie d’écolier, d’étudiant puis d’homme. Cela m’a donné le sens d’une mission à remplir, d’une obligation à satisfaire – apprendre, découvrir, inventer – mais aussi la rassurante et stimulante conviction que j’en étais capable.

André, mon frère qui s’appelait alors Saül, est né à Sarny, à notre retour de Palestine. Je crois qu’il n’a gardé aucun souvenir de notre vie en Pologne car il était vraiment trop jeune. Quant à moi – hormis le séjour en Palestine – j’y ai vécu jusqu’à ma huitième année et je conserve en mémoire d’assez nombreuses scènes précises, bercées, me semble-t-il, par une musique folklorique yiddish, tzigane et ukrainienne qui leur confère beaucoup d’émotion et même de nostalgie.

Les juifs et les Ukrainiens étaient séparés en « tribus » qui ne se mêlaient pas. Les juifs – en particulier la jeunesse – étaient organisés en « cercles » où l’on chantait et dansait, et ils étaient très influencés par les traditions ukrainiennes, pour lesquelles la joie était marquée principalement par les danses et les costumes multicolores des femmes, leurs bottes rouges, les longs rubans de leurs coiffes. Dans ma mémoire, la mélancolie me semble en revanche liée aux violons des tziganes les jours de fête et aux chansons yiddish fredonnées par les femmes – peut-être même par ma mère ou ma grand-mère. Il y avait aussi des jeunes filles qui venaient me garder quand ma mère devait s’absenter. Nous étions pauvres mais il me semble pourtant qu’il y avait là plusieurs femmes. Sans doute s’entraidaient-elles. Je les revois fort bien, brossant le plancher à quatre pattes dans l’eau savonneuse, riant ou chantant. Je me souviens même distinctement des paroles polonaises de cette vieille chanson qui a connu un succès populaire en France sous le titre « Je cherche après Titine ». J’entends les jeunes filles chanter :

Je ne veux pas garder les enfants

Je veux danser le Ch’imi

Car les petites bonnes gardent les enfants

Tandis que le Ch’imi est dansé par les dames...

Cela m’attendrit comme l’évocation extrêmement précise d’un univers enfui. Les phrases étaient, en polonais, si poétiques et si charmantes. Pourquoi les paroles françaises en sont-elles si éloignées ? Je me le demande, tandis que « trottent » encore dans ma tête, soixante ans plus tard, ces dernières bribes de ma connaissance de la langue polonaise !

L’autre image féminine que je garde de cette époque est celle de l’institutrice qui m’a accueilli à l’école, à mon retour de Palestine. Je la revois assez bien car il me semble qu’elle s’intéressait particulièrement à moi et m’aimait beaucoup. Elle avait dit à ma mère que je semblais doué pour apprendre – et qu’il fallait me laisser suivre l’école autant que je le voudrais. Et peut-être même plus tard me permettre de faire de vraies études. Elle savait que mes parents n’étaient pas des juifs pratiquants et que je n’irais donc certainement pas apprendre la Torah dans un heder ou une yeshiva. Alors elle voulait qu’on me « pousse ». Ce ne fut peut-être pas étranger à leur volonté de me faire quitter Sarny ou Dobrovica pour des pays ayant de « vraies » écoles.

Ma mère racontait que cette institutrice avait été frappée par mon imagination pour inventer et construire des bateaux sophistiqués, ce qui, dans cette région de prairies et de bois, l’étonnait infiniment. N’avais-je pas cinq ou six ans à peine ? Peut-être ces bateaux minutieusement inventés sont-ils les lointains ancêtres de mes détecteurs ! Probablement en avais-je vu et emprunté lors de notre expédition en Palestine et en avais-je été aussi fasciné que n’importe quel petit garçon. De même que j’ai gardé pour la vie entière un souvenir merveilleux de ces paysages méditerranéens où je devais m’ébattre au soleil et admirer la mer... Quoi de plus merveilleux lorsqu’on arrive du fond de la Pologne, où la neige sévit six mois par an ? La mer et les bateaux m’ont sans aucun doute marqué à jamais et il est fort probable que mon plaisir à retrouver chaque été ma plage corse, avec l’odeur de la garrigue et la brûlure du soleil, est la survivance de ces paradis perdus !

Une autre image féminine – terrifiante celle-ci ! – s’impose à moi avec netteté : celle de la guérisseuse, effrayante avec son bandeau blanc sur le front, qui eut pour mission de me guérir d’une épuisante coqueluche. J’avais cinq ans à peine, et elle avait prescrit une traversée de la rivière suivie d’un rituel dans sa masure ! Quelle ne fut pas ma déception de voir atteler un vieux cheval derrière une carriole pour me faire traverser un gué ! J’avais rêvé d’un trajet en bateau (les bateaux encore...) et ma frustration fut immense. Lorsque la guérisseuse approcha de mon front la grande lame glacée d’un couteau, mon effroi parvint à son comble. Elle prononça alors une formule cabalistique (de l’hébreu sans doute !) et je me sentis instantanément guéri de ma toux rebelle ! Je pris aussitôt la fuite et on ne m’y reprit plus. Avais-je découvert l’effet de la « psyché » sur le corps ? Ou les mystères terriblement excitants de la science ? Un peu des deux sans doute.

Cette époque tout empreinte d’amour et de découvertes merveilleuses s’est terminée sur un drame d’enfance qui a dû laisser en moi une profonde empreinte. En effet, mon institutrice est morte. Elle s’est suicidée et j’ai gardé de cet événement une conscience très aiguë. Que s’est-il passé ? Je l’ignore. Pourquoi cette très jeune femme que j’aimais a-t-elle choisi la mort ? Je me le demande encore, et sans doute – comme mes camarades – me suis-je senti une part de responsabilité. Je la revois très nettement dans son cercueil ouvert et traîné sur une charrette qui traversait le village, selon la coutume du pays. Elle était couverte de fleurs et très pâle avec les pieds nus. Ce fut la fin d’une époque. Peut-être mon goût pour l’étude s’en est-il trouvé renforcé, comme une promesse à respecter...

Deux souvenirs émergent de cette dernière année en Pologne. Il me semble qu’ils ont l’un et l’autre marqué ma vie en lui entrouvrant deux domaines de plaisir qui ont toujours été pour moi très vifs. Et qui le restent aujourd’hui encore. D’une part, le bonheur que m’offre la neige, en particulier la neige poudreuse, et de l’autre le plaisir que je trouve à savourer les choses délicates.

Ce premier grain de raisin polonais serait-il le germe lointain de mon goût pour les grands vins ? Je me le demande parfois... C’était un minuscule grain vert et rond que mes petits camarades et moi-même avions trouvé un jour sur les marches de la caserne de Dobrovica, où avait lieu une réception. Un petit grain plus ovale que rond en fait, juteux, froid, délicieux. Nous n’avions jamais vu un tel fruit et nous l’avons partagé religieusement à trois. Quel goût il avait ! Quel parfum ! Je l’ai encore en bouche... J’ai retrouvé pour la première fois cette sensation bien des années plus tard, juste avant la guerre alors que je faisais les vendanges en Médoc avec les Faucons rouges. Un plaisir exquis ! Chaque année à la saison des raisins, cette sensation...

Table des matières

- Couverture

- Titre

- Ouvrages de Dominique Saudinos déjà parus

- Copyright

- Sommaire

- Avant-propos

- Première partie - Grisha, alias Georges

- Deuxième partie - Charpak, physicien français

- Remerciements