eBook - ePub

Il male inutile

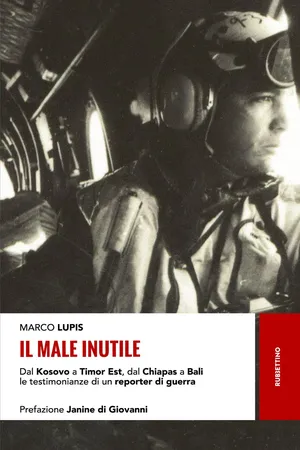

Dal Kosovo a Timor Est, dal Chiapas a Bali le testimonianze di un reporter di guerra

This is a test

- Italian

- ePUB (disponibile sull'app)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Il male inutile

Dal Kosovo a Timor Est, dal Chiapas a Bali le testimonianze di un reporter di guerra

Dettagli del libro

Anteprima del libro

Indice dei contenuti

Citazioni

Informazioni sul libro

Il Male Inutile raccoglie le testimonianze di guerra di un reporter "di lungo corso", inviato speciale e corrispondente in molte aree difficili del Pianeta. Tragedie che troppo spesso, nel frenetico flusso mediatico dell'informazione, vengono rapidamente e colpevolmente archiviate, anche se si collocano dietro l'angolo dell'attualità e della Storia. Guerre e massacri dimenticati trovano in questo libro uan nuova attualità, nello sguardo lucido ma anche compassionevole e partecipe del giornalista-testimone, che pagherà anche un prezzo personale inevitabile ai drammi che deve raccontare.

Domande frequenti

È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui

Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui

Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì, puoi accedere a Il male inutile di Marco Lupis in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e World History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

HistoryCategoria

World HistoryTimor

1999

Indipendenza di sangue

«Sparano, cazzo!». L’esclamazione mi uscì come un sibilo. Avrei voluto gridare, ma la voce non veniva fuori. Ci stavano sparando addosso. Non miravano contro nessun altro, ce l’avevano proprio con noi!

Dietro il muretto, istintivamente, ci eravamo rannicchiati tutti e tre, il fotografo, Massimo Sciacca, dell’agenzia Contrasto, il collega Maurizio Blondet di «Avvenire» e io. Le nostre amiche suore, più abituate a queste situazioni e sicuramente più lucide di noi, ai primi colpi erano corse a barricarsi con i bambini e le donne dentro l’edificio dove ospitavano una cinquantina di rifugiati. Noi non avevamo fatto in tempo ed eravamo rimasti fuori, come degli idioti, dietro al muretto. Era loro che volevano, i rifugiati che le suore stavano proteggendo, non noi, questo razionalmente lo capivo. Ma capivo anche che prima avrebbero ammazzato noi.

Mi girai verso Sciacca e ripetei più forte: «Che facciamo adesso? Quelli stanno venendo da questa parte!». Massimo non mi disse niente e per tutta risposta alzò la macchina fotografica sopra al muretto e cominciò a scattare a raffica. Nemmeno lui osava tirare fuori la testa. Scattava senza guardare, sperando di inquadrare qualcosa.

Prima di nascondermi, dopo le prime raffiche di mitra, avevo fatto in tempo a vederli. Erano ancora lontani, ma ero riuscito comunque a distinguere le bandane sulla testa e soprattutto le armi automatiche che tenevano puntate davanti a loro mentre avanzavano nella sterpaglia. Capii subito che volevano proprio attaccare la missione e che ci avrebbero ammazzati tutti.

Non pensai a mio figlio, che aveva solo 9 anni. Non pensai a mia madre. Non pregai. Non mi passò nemmeno davanti tutta la vita in un lampo.

Mi preparai. Mi accorsi che non provavo panico. Non provavo nemmeno paura. Mi invase soltanto una lucida consapevolezza: stavo per morire e questo era inevitabile. Speravo soltanto che accadesse senza troppo dolore. Avevo visto come i miliziani usavano il machete, che portavano tutti alla cintola. Ne avevo visto gli effetti sui cadaveri abbandonati nei fossi o su quelli tirati su dai pozzi. Per questo sperai soltanto che accadesse tutto in fretta. Sperai in una pallottola, una sola.

Quando ero partito da Giacarta due giorni prima, con un aereo noleggiato dall’agenzia France Press pieno di giornalisti occidentali, determinati ad atterrare all’aeroporto di Dili – chiuso al traffico aereo e scarsamente controllato dai militari australiani della forza di pace Interfet (acronimo di International force for East Timor) – sapevo che la situazione era critica, ma forse nessuno di noi pensava che lo fosse fino a quel punto.

Che Timor Est fosse una polveriera in procinto di saltare in aria da un momento all’altro lo aveva capito subito chiunque conoscesse la situazione di quel lembo di Indonesia, una delle ultime isole dell’arcipelago della Sonda. Così piccola, che quando qualche settimana prima, a metà settembre, ero andato in Piazza Colonna a Roma alla redazione del quotidiano con il quale allora lavoravo, «Il Tempo», per parlare della mia idea di andare a Timor Est come inviato, i caporedattori mi aspettavano perché finalmente gli indicassi sulla cartina dove si trovava questo strano posto, che da soli non erano riusciti a individuare.

Per oltre vent’anni gli abitanti di East Timor (800 mila persone, in maggioranza cattolici) hanno combattuto per l’indipendenza e per la libertà da quando, nel 1975, i portoghesi abbandonarono la loro colonia e poco dopo le truppe dell’Indonesia – la Nazione islamica più popolosa al mondo – invasero l’isola, dichiarandola ventisettesima provincia della Repubblica di Indonesia. E per più di vent’anni la comunità internazionale si era semplicemente disinteressata di quanto avveniva a East Timor, anche se l’Onu non aveva mai riconosciuto la legittimità dell’annessione.

Scoperta nel 1520 dai portoghesi, Timor Est, con capitale Dili, rimase per quattro secoli sotto il dominio di Lisbona fino all’annessione violenta del ’75. Timor Ovest invece, ex colonia olandese, con capitale Kupang, appartiene all’Indonesia dal 1945.

In quasi venticinque anni di guerra civile tra i miliziani filoindonesiani e gli indipendentisti del Fretilin (Frente revolucionária do Timor-Leste Independente) guidati dal leader carismatico Xanana Gusmao, la sanguinosa repressione attuata da Giacarta oltre a carestie e malattie aveva causato – secondo fonti umanitarie e religiose – quasi 250 mila morti, in un territorio che non raggiunge neppure i 15 mila chilometri quadrati. Quasi un terzo dell’intera popolazione sterminata. In proporzione, un primato mondiale, terribile e raccapricciante.

Nell’ottobre 1996 venne dato il premio Nobel per la pace a monsignor Carlos Felipe Ximenes Belo, vescovo di Dili, e a José Ramos Horta, rappresentante degli indipendentisti all’estero.

Dalla caduta del presidente indonesiano Suharto, il 21 maggio 1998, le manifestazioni a favore di un referendum sull’autodeterminazione si andarono moltiplicando, fino allo storico referendum del 30 agosto dell’anno successivo, quando gli abitanti di East Timor decisero, con una maggioranza schiacciante, di diventare uno Stato indipendente.

Ma da quando sette mesi prima l’allora presidente indonesiano Habibie aveva annunciato la volontà di concedere il referendum, la violenza si scatenò a Timor. Le truppe di Giacarta che controllavano l’isola, oltre 20 mila soldati, cominciarono ad addestrare una milizia armata, composta da più di 50 mila uomini. Che si abbandonarono alle più raccapriccianti violenze – assassinii, torture, decapitazioni, stupri – fino a quel terribile settembre quando, dietro a un muretto, aspettavo la mia pallottola.

Ancor prima di trovare il passaggio sull’aereo per Dili con gli altri colleghi della stampa internazionale avevo affrontato un viaggio interminabile, facendo scalo 4 o 5 volte nei piccoli aeroporti delle isole dell’arcipelago, per tentare di raggiungere la capitale di Timor Est via terra, da Kupang, nell’ovest dell’isola, ma senza successo. East Timor era blindata, pattugliata dalle milizie paramilitari filoindonesiane che non lasciavano entrare nessuno – tantomeno noi giornalisti occidentali – decisi com’erano a massacrare la popolazione locale con tutta calma; e soprattutto senza testimoni.

Finalmente, dopo un viaggio interminabile, riuscii ad arrivare a Kupang, da dove mandai subito la mia prima corrispondenza da Timor.

L’orrore viene da Est

15 settembre 1999, Kupang, Timor Ovest

Trovai la grande cattedrale di pietra piena di corpi. I corpi dei rifugiati. Erano centinaia. Ricoprivano il pavimento. Nascondevano i gradini dell’altare. Erano dappertutto.

Per fortuna erano corpi vivi. Ma ognuno di loro aveva una storia così tremenda da raccontare, da far provare invidia, qualche volta, per quelli che erano morti.

A Kupang, tra le decine di migliaia di disperati ammassati ovunque, con poca acqua, niente cibo e meno medicine, non c’era traccia dell’orgoglio del popolo di East Timor, quell’orgoglio che dopo ventitré anni di violenze e massacri li aveva caparbiamente portati fino al voto plebiscitario per l’indipendenza. Ma là nessuno parlava più di indipendenza. «Cerchiamo solo di restare vivi», mi disse João de Pereira, ventisei anni. Una settimana prima gli uomini della milizia erano arrivati all’improvviso nel suo villaggio, a Timor Est. Avevano massacrato tutti quelli che avevano legami, o erano sospettati di averne, con la guerriglia indipendentista. «Hanno ammazzato praticamente tutti» mi raccontò con l’orrore riflesso negli occhi, sul viso già segnato dalle rughe malgrado la sua giovane età. «Li ho visti sventrare con il machete una donna. Altri li hanno finiti con le pistole. Erano tutti miliziani di Aitarak (uno dei gruppi paramilitari più feroci, ndr). Io sono qui perché non sono riusciti a trovarmi. Quando se ne sono andati sono scappato a piedi, con mio figlio, fino alla linea di confine con Timor Ovest».

Un blindato dell’esercito regolare indonesiano lo aveva raccolto. Ma nella confusione, João aveva perso di vista suo figlio. Poi un altro mezzo militare lo aveva portato fin lì, alla cattedrale. Adesso aspettava. Disteso per terra aspettava, e chiedeva continuamente del figlio rimasto lì, solo, all’inferno. La sua angoscia era difficile da raccontare.

Erano più di 150 mila, secondo le stime delle organizzazioni umanitarie, i dannati che avevano passato la linea di confine per fuggire ai massacri dei miliziani. Ma passato quel confine – che per l’Indonesia fino a quel momento continuava a non esistere – la salvezza per loro ancora non era una certezza.

I miliziani, gli stessi che avevano massacrato i loro familiari e devastato i loro villaggi, li stavano inseguendo fin lì, a Ovest. Scorrazzavano nei campi profughi, intimidendo i locali e giustiziando tutti coloro che avevano qualche rapporto con i movimenti pro indipendenza. «Hanno preso il controllo della città» mi raccontò sconvolto un prete. «Li ho visti arrivare nei campi, indisturbati. Prendere gli uomini, a volte anche donne e bambini, e decapitarli. Se va avanti così, ci uccideranno tutti».

Dove poi sarebbero andati, quelle migliaia di profughi, e chi si sarebbe preso cura di loro, erano soltanto alcune delle domande che, in quel momento, restavano senza risposta. Oltre alla maggioranza degli abitanti dell’Est fuggiti fin lì, infatti, a Kupang si erano rifugiate anche molte famiglie di miliziani, fuggite anch’esse da quell’orrore voluto e perpetrato dai loro stessi parenti, ma comunque famiglie indifese e terrorizzate dalle prevedibili, se non inevitabili, vendette. Una realtà che mi sembrava un film già visto, una pellicola già proiettata a pochi chilometri dalle coste italiane e che faceva assomigliare tremendamente quella lontana e sperduta isola tropicale a una sorta di Kosovo equatoriale. Dopo, pensavo, quando tutto sarebbe finito e – come tutti si auguravano – Dili sarebbe diventata una “città aperta”, quale sarebbe stato il futuro per questi “serbi e croati d’Indonesia”? Sarebbe stato mai possibile il perdono?

Non lo credeva un profugo molto particolare, finito anche lui tra le masse di disperati che affollavano la città. Mi chiese di non svelare la sua identità. La sua famiglia era rimasta tutta a Timor Est e temeva per la loro vita.

A.B. era un giornalista dell’unico giornale indipendentista di Timor, «Suara Timor Timur» – «La voce di Timor Est»: «Già dal primo settembre – mi raccontò – le squadracce di miliziani, a Dili, apparivano sempre più nervose. Quando sabato 4 hanno cominciato a diffondersi le prime notizie sui risultati del referendum, sono scoppiate le violenze. I primi obiettivi sono stati la missione dell’Onu a Dili e l’hotel che ospitava i giornalisti stranieri. Domenica mattina avevano preso il controllo della città. Uccidevano tutti. Andavano a casa della gente e gli ordinavano di andarsene. Poi distruggevano tutto e davano fuoco alle macerie. Se gli abitanti si rifiutavano, davano subito fuoco alla casa. Con loro dentro. Ho capito subito di essere anch’io nel mirino» disse, prendendo fiato.

«Molti miliziani mi conoscevano, sapevano che ero un giornalista locale. Così lunedì, il 6 settembre, ho deciso di provare a fuggire. Pensavo di farlo via terra, ma sarebbe stato folle. Mi avrebbero immediatamente bloccato, riconosciuto e ammazzato come un cane». Sentendosi braccato, A.B. decise di tentare allora la fuga meno logica, secondo la teoria per la quale, spesso, la via meno visibile è quella sotto gli occhi di tutti.

«Alcuni amici erano riusciti a mettere il mio nome come parte dello staff di una agenzia giornalistica giapponese – continuava il suo racconto – che avrebbe dovuto venire evacuata quella mattina. Ma all’ingresso dell’aeroporto Komoro di Dili, i miliziani ci hanno bloccato. Mi hanno subito riconosciuto: “Se lui non scende dalla macchina”, hanno detto ai giornalisti giapponesi, “morirete tutti insieme”. I poliziotti di scorta hanno cercato di convincerli che ero effettivamente dello staff dell’agenzia, ma la discussione è stata bruscamente interrotta quando un miliziano mi ha puntato contro il mitra e ha detto: “Questo rimane qui. Altrimenti non se ne va nessuno!”». Per non mettere in pericolo ulteriormente la vita dei suoi amici, a quel punto A.B. decise di scendere dalla macchina e proprio in quell’istante, per sua fortuna, uno dei poliziotti ebbe la prontezza di caricarlo sulla camionetta, e portarlo al commissariato.

«Per ora ero salvo, anche se un posto di polizia, in quei momenti, non era esattamente un luogo sicuro. Un amico aveva organizzato un trasporto con un convoglio, formato da finti camion dell’Onu, che avrebbero tentato di arrivare qui a Kupang, via terra. Mi hanno nascosto sotto il cassone di uno dei camion. Ero sdraiato bocconi. Lo spazio non era nemmeno sufficiente per girare la testa. Sopra il mio nascondiglio hanno messo molti sacchi e materiale vario. Nelle sei ore di viaggio, fino ad Atambua, la prima città dopo il confine a Timor Ovest, i miliziani ci avranno fermati almeno venti volte. Ogni volta ispezionavano tutto, ma per fortuna il mio nascondiglio sembrava sicuro. Ad Atambua abbiamo visto decine di miliziani che scorrazzavano per la città. I miei amici non si sentivano sicuri, così hanno deciso di continuare fino a Keva. Lì ho preso l’autobus per Kupang, e sono riuscito ad arrivare qui».

Fino a quel momento alcuni giornalisti suoi amici lo avevano ospitato e stavano cercando di farlo salire su un aereo per Giacarta. Ma era ancora troppo pericoloso. Anche lì c’erano miliziani dappertutto. Il giorno prima io stesso avevo assistito a uno scontro a fuoco in un campo profughi, dove due impiegati delle Nazioni Unite erano stati attaccati e feriti dai paramilitari. «Per me non è ancora finita» continuò. «Quando sarò seduto dentro un aereo che lascia quest’inferno, allora sì, sarò davvero salvo».

Di fronte all’impossibilità di arrivare a Dili, decisi di rientrare a Giacarta, sempre continuando a cercare un modo per arrivare nell’Est dell’isola. Silvia mi raggiunse dall’Italia. Non eravamo ancora sposati, e avevamo voglia di stare un po’ insieme. Si fermò solo qualche giorno, abbastanza per rendersi conto che ero deciso ad andare a Timor Est a tutti i costi, a ficcarmi proprio nel mezzo di quel colossale casino. Ci salutammo all’aeroporto di Giacarta, con lei in lacrime e io che cercavo di rassicurarla, dicendole di non preoccuparsi, che non c’era niente di veramente pericoloso. Ma dentro di me sapevo che stavo mentendo, a lei e anche a me stesso.

L’occasione per raggiungere finalmente Dili mi si presentò la mattina del 20 settembre, quando andai al lussuoso hotel Mandarin di Giacarta dove c’erano Massimo Nava, Paolo Veronese e Giuseppe Zaccaria. Come inviati di punta delle tre testate più importanti in Italia, «Corriere della Sera», «la Repubblica» e «La Stampa», alloggiavano in un hotel a cinque stelle mentre io, allora inviato del più modesto «Il Tempo», stavo in un alberghetto proporzionalmente modesto, anche se ugualmente in centro. Ci conoscemmo quella mattina e li trovai in piscina, in costume. Dopo le dovute presentazioni convenimmo tutti quanti che bisognava assolutamente trovare un modo per arrivare a Dili. Ci attaccammo tutti ai rispettivi telefonini e finalmente, dopo un lungo giro dei nostri contatti locali, venimmo a sapere che alla sede dell’agenzia di stampa France Press, l’Afp, al 18 di Jalan Indramayu, si stavano dirigendo molti colleghi della stampa internazionale che si trovavano, come noi, bloccati nella capitale indonesiana, alla ricerca di un modo per arrivare a Dili.

Ci precipitammo nella sala strapiena dove Bernard Estrade, leggendario corrispondente di Afp (scomparso nel 2011) – che in aprile era già stato a Timor dove era stato attaccato e minacciato dai miliziani – ci diede finalmente buone notizie. Attraverso alcuni generali dell’esercito indonesiano – probabilmente “convinti” da un sostanzioso “contributo” – si stava organizzando un volo noleggiato alla compagnia aerea Merpati, che ci avrebbe portato a Dili. Il “costo del biglietto” era salato, più o meno dieci volte quello di un volo regolare Giacarta-Dili, 1200 dollari a testa, ma del resto, pensammo tutti, bisognava pur coprire “le spese” dei generali indonesiani, senza l’autorizzazione dei quali l’aereo non sarebbe mai decollato dall’aeroporto di Giacarta…

Bernard precisò che l’intervento dei generali si sarebbe limitato all’autorizzazione al decollo, ma che poi non vi sarebbe stata nessuna certezza di poter effettivamente atterrare a Dili: lo spazio aereo era chiuso a tutti i voli civili e l’aeroporto era sotto il controllo dei militari australiani, arrivati solo il giorno prima i quali, lo si era capito, non avevano ancora messo in sicurezza un bel niente. E soprattutto non era previsto nessun biglietto di ritorno: one-way ticket to hell1, insomma, come lo definì qualcuno.

Bisognava decidere in fretta, entro due ore, perché la partenza era prevista alle 5 e 30 del giorno seguente.

Nessuno tra i colleghi ebbe la minima esitazione, me compreso. Si trattava di riuscire a contattare le rispettive redazioni e ottenere l’ok in pochissimo tempo, tenuto conto anche dei problemi di comunicazione causati dalla differenza di fuso orario. Ma ci riuscii e, per una volta, alla reda...

Indice dei contenuti

- Il male inutile

- Colophon

- Prefazione

- La sottile linea rossa

- Prologo «Dobbiamo solamente ucciderli, ucciderli tutti!»

- Timor 1999 Indipendenza di sangue

- Giappone 1996 Spettri dal passato

- Kosovo 1999 Alle porte di casa

- Cambogia 1997 Si cammina sulle ossa dei morti

- Indonesia 1998 Lo sterminatore di comunisti

- Chiapas 1995 «Venceremos!» (prima o poi)

- Cile 1999 Quelle rose sul muro

- Colombia 2002 Probabilmente domani mi uccidono

- Golpisti nel pacifico 2000 «Signori, non allarmatevi: è soltanto un colpo di Stato!»

- Molucche 2000 Un massacro dimenticato

- Filippine 2002 Nel covo dei tagliatori di teste

- Nepal 2000 I maoisti del re

- Bali 2002 Terrore in Paradiso

- Calabria 2006-2016 La mia guerra privata

- Conclusione 2017 Quel che ci resta

- Ringraziamenti

- Note