![]()

DIRECTIONS IN MUSIC

In principio era il jazz. «E poi arrivò la caduta», recita il famoso articolo di Stanley Crouch «Play the Right Thing», uscito su New Republic il 12 febbraio 1990. Recensendo l’appena uscito Miles. L’autobiografia, scritto insieme a Quincy Troupe, Crouch produsse un testo bizzarro, metà elogio con riserva e metà invettiva ingenerosa e offensiva. Lo spartiacque è il momento in cui Miles, a giudizio di Crouch, contamina la purezza del jazz con In a Silent Way del 1969. In particolare, il delitto di Miles era aver iniettato nel jazz il virus del rock: per i puristi del jazz – e non esistono puristi come i puristi del jazz, categoria di cui Crouch è l’odierno portavoce – non c’è peccato più grave.

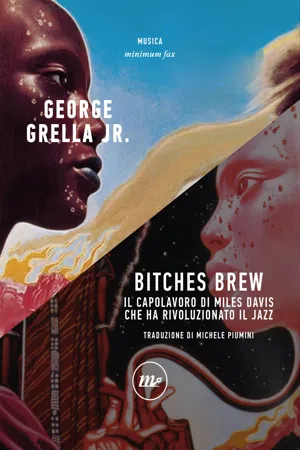

Dopo In a Silent Way, Miles rincarò la dose con Bitches Brew, registrato sei mesi più tardi e pubblicato nell’aprile 1970. Per chi aveva digerito la sua transizione a un sound elettrico nei tardi anni Sessanta, il punto di svolta fu questo. Bitches Brew sembrava fare di tutto per risultare difficile: una durata senza precedenti, strane sonorità e un atteggiamento stile «me ne sbatto del jazz» con cui l’artista si staccava deliberatamente dalla cultura che lo reclamava come proprio. Miles era il primo iconoclasta della religione laica novecentesca del jazz.

Una religione improbabile, se pensiamo che il jazz era nato come musica per ballare, bere e sballare. A dispetto del mito che lo voleva scaturito, come Atena, dall’immaginazione di Buddy Bolden – il leggendario cornettista di New Orleans che non aveva mai registrato un disco – il jazz era stato plasmato dai tanti musicisti che, suonando e ascoltando, avevano dato forma a un nuovo stile basato su idee prese da ragtime, blues, marce, danze come il cakewalk, chanson francesi e l’habanera, un ritmo di origine cubana. Il principale crogiolo per gente di ogni razza e cultura era New Orleans, e persino Jelly Roll Morton, il pianista e compositore creolo che sosteneva di aver «inventato» il jazz, lo riconosceva come prodotto della fusione di influenze straniere e stili nazionali.

Il jazz non è mai stato puro – è una delle sue qualità migliori – ma da sempre fan e critici rimpiangono una fantomatica era pre-caduta, anche soltanto un minuscolo frammento temporale, in cui questa musica era ancora perfetta e immacolata. Quando però i musicisti dixieland avevano morso la mela dello swing, dal jazz si erano sviluppate nuove mostruosità o delizie, a seconda dei punti di vista. Louis Armstrong detestava il bop. I bopper erano troppo hip per i musicisti swing e trad. Così come gli hard bopper, trovavano il cool jazz troppo moscio. E per i modalisti tutti gli altri erano vecchi o smarriti nel caos esistenziale...

A partire dall’era bebop, Miles fu protagonista di tutti questi movimenti, oppure colui che determinò e guidò i cambiamenti, la riforma e controriforma della musica moderna. Durante una cena alla Casa Bianca, interrogato con supponenza da un’ospite su cosa avesse fatto per meritare l’invito, rispose che aveva «cambiato la musica cinque o sei volte [...] Adesso mi dica lei quello che ha fatto di tanto importante, oltre a essere bianca». Di rado era così modesto.

Dall’inizio alla fine della sua carriera, Miles Davis, figura tra le più grandi e importanti nella storia della musica moderna, fu oggetto di abbondanti resistenze, incomprensioni e attacchi di matrice purista. Naturalmente non mancavano i sostenitori, per esempio Leonard Feather e Ralph J. Gleason. Ogni sua mossa, ogni cambiamento e ogni disco suscitavano anche reazioni assennate e positive. Per oltre un decennio, in particolare nel 1960-70, quando il rock da una parte e il soul dall’altra avevano relegato il jazz in una nicchia, Miles dominò le classifiche dei dischi jazz. Negli anni Sessanta, mentre altri arrancavano, lui continuava a suonare per quanto la salute gli consentiva. Non soltanto a suonare, ma a smontare il jazz per poi rimontarlo in modi nuovi, con un senso dell’avventura e una convinzione probabilmente superiori a quelli dei musicisti free. Invece di rafforzare il suo stile e affidarsi a contesti solidi e sicuri, era più grintoso e testardo che mai. Riuscì a tenere in vita il jazz quasi da solo, in termini non solo economici ma anche estetici, e coronò il decennio portando il jazz in primo piano come mai lo era stato. Così facendo, risollevò una volta per tutte le sorti economiche del genere e dei suoi esponenti.

Miles – musicista, uomo, icona del cool e dell’orgoglio razziale – si impone al nostro immaginario culturale come figura irresistibile, un fascino alimentato da una sostanziale ambiguità che sottende tutto ciò che lo riguarda. Si potrebbe parlare a ragion veduta di argento vivo, se non fosse per la cupa insicurezza che era parte integrante dell’uomo e della sua arte. Prendiamo il nome, Miles Davis. Musicisti e fan, come noi in questo libro, lo chiamano istintivamente Miles, quasi lo conoscessero nell’intimo. In realtà conosciamo solo la sua musica, ma ascoltando il pensatore musicale abbiamo l’impressione di conoscere l’uomo, quello che vediamo indossare abiti impeccabili e fissare il pubblico con profonda diffidenza. Miles è il mistero dietro gli occhiali da sole extralarge e sotto i vestiti eccentrici, e noi a pensare che l’eleganza, la dolcezza, la profondità e la spavalderia della sua musica – qualità che ammiriamo – lo rendano uno dei nostri. Si tratta di un vecchio errore, presumere che l’effetto della musica su di noi sia un riflesso diretto e trasparente delle caratteristiche personali del musicista, e non una complessa miscela di pratica, consuetudine, scelte estetiche, artifici e stratagemmi espressivi. Se pronunciamo mentalmente il nome «Miles», la scintilla della familiarità è minata dalla distanza incolmabile fra lui e noi, dalla contraddizione fra una musica intellettualmente incisiva, dolente e appassionata e il suo modo vergognoso di trattare le donne, il livore e l’abitudine di manipolare molti di coloro che avevano ragione di chiamarlo amico.

Conosciamo Miles attraverso il suono non solo della sua musica, ma della sua tromba. Propagandosi a onde, la musica è un tocco a distanza: il suono di Miles media il nostro rapporto con lui. Com’è noto, il critico Barry Ulanov lo assimilava a «un uomo che cammina sui gusci d’uovo», un’immagine talmente evocativa che nei primi anni Cinquanta era già un luogo comune. Se ascoltiamo Miles fino alla metà dei Sessanta la metafora può apparire azzeccata, ma a ben vedere ci impedisce di comprendere a fondo quel suono e non spiega come riusciva a essere così delicato e attento.

Miles collocava le note con grande attenzione, certo, ma questo non significa che fosse leggero, esitante o calcolato. Nel corso degli anni, mentre altri riempivano il tempo con una miriade di note – assecondando le aspettative di gran parte degli ascoltatori – lui lo riempiva con le sue idee.

I gusci d’uovo, perciò, non sono l’immagine più azzeccata. La forma e il peso tangibili del suono di Miles avrebbero frantumato anche il guscio di un uovo sodo, ma questo non significa che il suo stile fosse aggressivo o devastante. Era il suono di un uomo che voleva farsi sentire, che si preoccupava di farsi capire, di un pittore che sceglieva i colori e realizzava le sue forme con cura. A seconda del brano, dell’umore e dell’ora, Miles poteva avere molto o poco da dire, ma quando era al meglio le sue improvvisazioni erano assolutamente cristalline. L’insicurezza e la frequente insofferenza verso i critici derivavano da quella che considerava la loro ottusità: lui aveva detto tutto ciò che aveva da dire con la massima precisione, non era colpa sua se quelli non capivano. Il sound di Miles è quello del flâneur di Walter Benjamin, acuto osservatore del suo ambiente ma mai troppo vicino al baricentro, calmo e padrone di sé.

Il suono di Miles e le idee che esprimeva hanno sempre rappresentato una finestra aperta sull’ambiguità complessa e irrisolta del jazz in quanto tale. Il suo ruolo enigmatico nel jazz, la sua presenza musicale ed extra-musicale nella cultura americana e la sua ambivalenza espressiva e critica nella musica – paragonabile a Uomo invisibile di Ralph Ellison in termini di profondità e importanza, con in più la forza e l’appeal fisico – ne facevano una potente incarnazione della vera natura del jazz e dell’America, di quei conflitti e paradossi che costituiscono fastidiose postille alle favole appaganti che l’America ama raccontarsi.

L’America è unica in quanto nata non da radici tribali, linguistiche e religiose omogenee né da confini geografici, bensì da una storia collettiva e da un insieme di valori che le persone raccontavano le une alle – e sulle – altre. Il jazz è una storia, una delle più americane, in cui non è solo la musica a esigere che i musicisti dicano qualcosa con i loro strumenti, ma il genere in quanto tale a definirsi e spiegarsi per mezzo dell’autobiografia, delle note di copertina e della critica. Le storie fanno parte dei miti e delle leggende laiche sull’America, impressioni che il più delle volte hanno poco a che fare con la realtà. Il paradosso fondamentale è che l’America, presunto apice del pensiero moderno sulla società, sia così dipendente dalla tradizione narrativa orale. E l’arte americana più radicata nella tradizione orale è proprio il jazz.

Le tradizioni (classiche) orali e scritte della musica e della cultura si scontrano frontalmente nel jazz, luogo di conflitto tra il conservatorismo del culto degli antenati e il progressismo estetico dell’astrattismo. Il bebop non sarebbe mai nato senza la notazione, e i musicisti dovettero familiarizzare con il nuovo linguaggio armonico analizzando e scrivendo accordi estesi e complessi (il fatto che utilizzassero il pianoforte, che lo stesso Dizzy Gillespie riteneva fondamentale per imparare l’armonia bebop, è un argomento a favore della notazione, che allo scopo diventa un’estensione della carta da musica). E il bebop, con assoluta ambiguità, collocò il jazz a metà strada fra l’intrattenimento pop e l’arte astratta, la tradizione orale e quella scritta, dove è rimasto fino a oggi, con alcuni musicisti e critici che si accontentano di imitare i maestri e altri interessati a ciò che il futuro potrebbe avere in serbo.

Quello del jazz come musica «classica» americana è un cliché privo di senso: il jazz non ha alcun bisogno di sigilli paternalistici. Il suo status di forma artistica compiuta in sé è chiaro, rilevante ed essenziale per la civiltà musicale quanto i compositori americani lo sono per la tradizione classica occidentale. Che il jazz sia una forma artistica eminentemente americana è un altro cliché: è vero, ma finisce per svilire la questione. Il jazz è forse l’arte americana più nobile: nell’arco che va dal suo avvento all’apice della maturità (quasi trent’anni al ritmo accelerato della vita moderna, dal «Livery Stable Blues» registrato nel 1917 dalla Original Dixieland Jass Band a Dizzy Gillespie che dirige Bird, il pianista Al Haig, il contrabbassista Curly Russell e il batterista Sidney «Big Sid» Catlett in «Shaw Nuff», rielaborazione gillespiana di «I Got Rhythm» di Gershwin), ha espresso l’anima tormentata di questo paese. Come Robert Fogel, Stanley Engerman, Edward Baptist e altri hanno dimostrato, economicamente parlando l’America è nata dalla schiavitù afroamericana; e senza schiavitù afroamericana, la cultura popolare americana praticamente non esiste. Ciononostante, la società americana tratta i cittadini di colore con indifferenza nel migliore dei casi, con violenza nel peggiore. L’America da un lato prega sull’altare laico dell’individualità, dall’altro si aspetta, esige e premia il conformismo. Da un lato assume il ruolo di protagonista globale, dall’altro è sedotta da una paura che si alimenta da sola.

In mezzo a tutto ciò, musicalmente, socialmente e culturalmente, sta Miles Davis. La casualità dell’anno di nascita, il 1926, lo collocò alla Juilliard nel 1944. Con le tasse scolastiche pagate e i soldi che il padre gli passava ogni settimana, si era trasferito a New York dopo aver sentito Gillespie e Parker a St. Louis con la big band di Billy Eckstine: quella musica «se ne andava su per tutto il corpo», avrebbe raccontato a Quincy Troupe. New York era il luogo in cui trovare quella musica, suonarla e inseguire quella sensazione, «continuando a cercarlo, ad ascoltare e a sentire quel qualcosa, cercando sempre di farlo crescere dentro di me e nella musica che suono ogni giorno».

Miles studiava la musica colta tradizionale in una città in cui stava nascendo una nuova musica d’arte (il bebop era in pieno fermento, e la registrazione di Gillespie fu la prima nel suo genere per un altro caso della storia, conseguenza del divieto di registrazione istituito dalla American Federation of Musicians). La sua vicenda personale, il colore della pelle e i suoi valori ne fanno una delle figure artistiche più potentemente ambigue di tutti i tempi. Scrivono Richard Cook e Brian Morton nella Penguin Guide to Jazz on Cd: «Artista fondamentale del Novecento, Miles era un capriccioso folletto mutaforma, capace di alternare straordinaria bellezza a una sorta di bruttezza autodistruttiva. Era cresciuto in condizioni privilegiate ad Alton, Illinois [e a East St. Louis], e mai una volta, nemmeno all’apice del movimento del Potere Nero, assunse pose da piantagione di cotone o da ghetto». La sua carriera diventò parte così essenziale della storia del jazz che «sarebbe possibile scrivere una convincente storia [del jazz] dal 1945 al 1990 limitandosi a illustrare il ruolo svolto da Miles».

L’America fa mostra di sé nella carriera di Miles: rispetto e altrettanto disprezzo per le tradizioni precedenti; il ruolo di stella del jazz abbinata all’insicurezza sul proprio status; l’urgenza continua di reinventarsi e battere strade nuove; la fusione di cultura alta e fascino vernacolare in un formato unico e potentissimo; una visione disinvolta della questione razziale nella musica contraddetta dal livello e dalla produzione delle band che formava; esteta e materialista; grande artista e scaltro uomo d’affari. Un’ambivalenza evocativa che Miles alimentava con ogni concerto e ogni disco, con un suono che tanti ascoltatori diversi trovavano bello in tanti modi diversi: freddo e logico, caldo e blues, intimo, insicuro, maschile e femminile.

Un suono che gli veniva restituito dal mondo del jazz e dalla cultura nel suo complesso, che su di lui nutriva sentimenti altrettanto ambigui ben prima che Bitches Brew distruggesse le vecchie illusioni per costruirne di nuove. Il successo di Miles e la sua fortuna commerciale suscitavano ammirazione e diffidenza in pari misura: era famoso per gli abiti e le automobili quanto per la musica. Critico acuto, esigente e spietato, non lesinava complimenti alla musica che gli piaceva – Sly & the Family Stone, Fifth Dimension, Electric Flag – e faceva a pezzi quella che non gli piaceva, compresi certi dischi di Sonny Rollins, Thelonious Monk, Jazz Crusaders, Money Jungle di Duke Ellington-Charles Mingus-Max Roach, Eric Dolphy, Cecil Taylor e Sun Ra. Imparava altrettanto, se non di più, da John Cage, Harry Partch, Krzysztof Penderecki, Aram Chacat...