![]()

Itinerario in un luogo d’affezione

Per ciascuno, nella propria geografia dell’infanzia, c’è un luogo che prende su di sé i caratteri un po’ solenni dell’origine. Quel luogo può essere una strada, una città, un cortile, un giardino, una stanza, un paesaggio: la sua aria e il suo profumo, le sue voci e i suoi silenzi, svolgendosi via via l’esistenza individuale, si trasformano nella sorgente di un qualche incantamento. Che il tempo inaridisce o cancella. Quel luogo, nel mio caso, è una terra di confine, quasi un cerchio che si può tracciare in una zona compresa tra il feudo di Lequile, di Copertino, di Galatina, un’area contigua all’aeroporto militare e attraversata ora dalla superstrada Lecce-Gallipoli, che ha sostituito la vecchia strada costeggiata da pini e di tanto in tanto, secondo una scansione diseguale, da rosse case cantoniere: una terra rossa e pietrosa, ricoperta da ulivi secolari, fichidindia, qualche vigneto, fichi selvatici e fichi commestibili, mandorli, piccoli frutteti, e qua e là, lungo i muretti di pietra viva, un’alta agave fiorita. In mezzo al coltivo, a distanza breve l’una dall’altra, si levano le masserie: il tufo grigio delle mura turrite, le arcate d’ingresso, i viottoli bianchi di polvere, i pini, le palme, gli eucalipti tutt’intorno le distinguono da altri edifici sopravvenuti, per fortuna rari. Tra le chiome fitte degli ulivi si scorgono ancora oggi, disseminati, i furnieddhi: un tempo deposito degli attrezzi agricoli e, in caso di pioggia improvvisa, rifugio dei contadini. Su quel lembo di terra punteggiato da masserie – Tramacere, San Marco, Vittorio, Torre Pinta sono i nomi che ricordo – il nonno materno, amico dei massari e di molti contadini, trasmetteva a me bambino una sua pedagogia campestre: m’insegnava i nomi delle piante e le forme dei frutti, mi portava con sé nelle feste e nelle grandi tavolate disposte nei cortili delle masserie o sulle aie, insegnandomi a improvvisare i brindisi rimati e a recitare i versi dialettali che lui di giorno scriveva su foglietti ruvidi e casuali presso la sua casupola estiva, che era poco più di un furnieddhu.

Da quel lembo di terra vorrei ora muovere per un breve viaggio. Comincerò da quel paesaggio dell’infanzia, dove le bianche ciminiere delle fornaci per la calce svettavano sul verde folto dei campi, e percorrerò un cammino passando da paesi un tempo raccolti intorno alle loro chiese e al loro campanile, ora composti, o scomposti, in bizzarra e quasi sempre casuale mappa urbanistica.

La masseria è, di quella campagna, interprete e custode: a differenza della colonica toscana, del cascinale lombardo, del maso altoatesino, spesso unisce la struttura del palazzo – nella sua variante di dimora campestre – con la fisionomia dell’abitazione rurale, ma del primo mostra in molti casi i segni di una irrisolta trascuranza (spesso i proprietari vivevano in città), della seconda espone la dilatazione per così dire comunitaria, che talvolta arriva, o arrivava, a sfiorare la forma del villaggio agricolo. Trasformate ora in aziende agricole o in agriturismi, non riescono a cancellare dalla mia memoria i particolari che le annunciavano alla vista e all’udito: il biancheggiare delle mura alte, l’infittirsi degli alberi in un accerchiamento protettivo e ombroso, l’abbaiare dei cani, per lo più lupi pastori o alani, il canto delle donne che nei pomeriggi assolati infilavano all’ombra le foglie di tabacco e le disponevano nei turaletti, la sequenza di cannicci su cui i fichi distesi seccavano al sole, lo stormire del vasto fogliame degli eucalipti lungo gli stradoni di accesso. Muovendosi lungo le viottole bianche tra gli ulivi, e avvicinandosi ai paesi, si può ancora oggi scorgere qualche casa di campagna dalla facciata rosa, la piccola scalinata che porta all’ingresso sormontato da una strombatura ad arco: architettura che segnala l’epoca della diffusa villeggiatura estiva in campagna, pressoché estinta col trionfo delle ferie marine e del brulicante estivo inurbarsi delle coste.

Con il lettore che ha deciso di seguire fin qui e non vuole ancora abbandonarmi a causa degli indugi di memoria, potrei scegliere di raggiungere, con un mezzo di trasporto immaginario o reale, magari anche con la bicicletta, qualcuno dei paesi che a raggiera si dispongono intorno a questa terra rossa e feconda e allo stesso tempo aspra. Evitando l’attuale superstrada si può giungere a Lequile, nel cuore del vecchio paese, lasciarsi sorprendere dalle palme altissime e superbe che si levano su un chiuso vecchio piazzale, osservare le cupole solenni e luminose delle chiese. Da qui è facile passare a San Cesario, dove dalle alte mura di vecchie sontuose case si affacciano i segni di folti giardini e il Palazzo Ducale mostra la sua bella facciata d’un barocco solare, arricchito da statue. Se prendiamo la strada per Galatina, una breve deviazione ci permette di toccare San Donato, nelle cui strade sono ancora riconoscibili i tratti severi e frugali del paese contadino, almeno fino all’estate, quando le luminarie accendono le fantasticherie inquiete dei bambini e invitano gli adulti al rito dello spumone gustato sui tavoli nella piazza, e i concerti bandistici, vibrando nell’aria della sera, diffondono quel sapore dolce e insieme acre della lontananza che i versi di Baudelaire seppero catturare con elegante energia: “Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir”, i suoni e i profumi volteggiano nell’aria della sera. Venendo da San Donato, prima di entrare a Copertino, lungo la via della mia infanzia, si incontra a sinistra la cupola che sovrasta la Chiesa della Grottella, con i resti del convento francescano che vide, nel secondo e terzo decennio del Seicento, i mistici rapimenti e le sante bizzarrie e le mirabolanti levitazioni di un fraticello stralunato e profondo, distrattissimo e ascetico, immerso in quell’ignoranza propria del fanciullo che qualche volta è sapienza. Quel fraticello, proclamato poi santo, abita ancora la fantasia e la devozione dei Copertinesi e di molti Salentini. Il convento, a lungo abbandonato, ebbe nel tempo cattivi restauri. E anche la Chiesa subì inappropriati interventi e modifiche. Ma l’ultimo restauro della cupola ha seguito criteri di rigore. Inviterei ora il lettore a sostare un momento nei giardini che si aprono dinanzi alla Chiesa: nella sosta vorrei raccontare della visita che alcuni anni fa, nella fase del restauro, ebbi occasione di fare alla cupola, salendo, con il padre guardiano, sui ponteggi.

Era un pomeriggio novembrino: la luce esitava ancora sul verdeombra degli ulivi e dei mandorli, tutt’intorno alla Grottella, e già in lontananza, verso Occidente, verso il mare, il chiarore si perdeva e stingeva nel tramonto che tra poco avrebbe dilagato dappertutto. Eravamo in tre a seguire, sulle scalette dei ponteggi, tra le travi e le assi che assediavano la cupola, padre Massimiliano, il quale, precedendoci, ci indicava i passi opportuni, i passaggi necessari. Una didattica, fatta di piccoli avvertimenti, di inviti all’attenzione, frammezzati da qualche scoperta, da illustrazioni di una forma, di un capitello, di una soluzione architettonica restaurata, o ritrovata. Una didattica, per così dire, d’ascensione, una didattica in certo senso celeste: il cielo infatti si mostrava subito, sopra la cupola, nel suo incipiente blu, già pronto a farsi teatro per il cammino trionfale della luna.

Dai grandi terrazzi della Chiesa e dell’antico convento ci si affacciò sui vecchi chiostri: tra le rovine provocate dal tempo e quelle, forse ancora più gravi, provocate dall’incuria degli uomini, lo sguardo poteva ricomporre, o immaginare, per un istante, la quieta bellezza di quegli antichi chiostri ormai cancellata. E l’orecchio, abbandonandosi alla voce del padre guardiano, alle sue cadenze veloci, non prive di arguzia, poteva persino sentire il parlottare calmo dei frati d’un tempo, il mormorio della loro francescana letizia.

Sulle terrazze, distese in grandi spicchi triangolari, giacevano le maioliche che coprivano la cupola: il lavoro di restauro le aveva staccate e disposte una accanto all’altra. Bisognava ricomporre le forme scheggiate, ravvivare i colori spenti dal tempo, restituire una perduta integrità.

Quelle scaglie color mattone, verde bottiglia, ocra, terra di Siena, un tempo, a noi ragazzi che correvamo in bicicletta sugli stradoni di campagna e verso le masserie, apparivano sparivano nei meriggi con la loro lucentezza magica: parevano piccole tessere d’un rustico mosaico, pietruzze colorate che scintillavano al sole. Ora, così staccate e distese sulle terrazze grigie, le scaglie mostravano la loro forma e la loro reale grandezza. Prive del sostegno della cupola, sembravano costruzioni geometriche di un artista contemporaneo, di un artista che avesse voluto rappresentare la lotta tra la luce e la pietra, e le ferite di quella lotta durata alcuni secoli.

La cupola, spogliata delle sue maioliche, appariva, vista da vicino, ancora più aerea. Il lanternino che la sormontava era già riportato alla primitiva forma, con le sue sette finestrelle dai capitelli eleganti. E la superficie interna – estremo punto di luce offerto allo sguardo di chi, dentro la Chiesa, guardi in alto – appariva dipinta con decorazioni e fregi. Alla struttura ottagonale della cupola, proiettata negli spicchi coperti dallo smalto delle pietre, succedeva l’ordine asimmetrico delle sette colonnine del lanternino: un ordine simbolico, naturalmente, poiché una simbolica della luce presiedeva – e presiede – a ogni forma di architettura, anche non religiosa. Il lanternino, vertice della cupola e della Chiesa, serviva a mettere in rapporto la penombra dell’interno con la luce dispiegata nella campagna: una soglia tra la pietra e il cielo, tra l’ombra e il fulgore, tra la voce degli uomini e il canto degli uccelli.

Dall’alto, i piedi fermi sopra le assi, ci voltammo a guardare tutt’intorno la campagna: la luce già declinava sul verde sempre più opaco degli eucalipti e dei pini, sulle macchie già scurite dei paesi lontani che stavano per essere coperte dal mantello della sera.

Dopo questa sosta raggiungiamo il centro storico di Copertino: quel che dell’antico centro resta è sufficiente a immaginare un paese chiuso tra le mura, con gli accessi delle porte accoglienti, le stradine con le case bianche di calce, qualche palazzo con il proprio orto o giardino, la piazza con l’orologio, il grande Convento delle Clarisse, la Chiesa delle Grazie e la Chiesa Madre, detta Collegiata perché sede canonicale, dedicata alla Madonna della Neve, sulla cui origine medievale sono sopravvenuti innesti cinquecenteschi e rielaborazioni barocche, contribuendo a dare all’edificio l’aspetto di una nave ormeggiata sul molo – sul molo del tempo? – in modo da esporre ai passanti la fiancata, la murata. Sull’ingresso laterale, dunque sulla fiancata, due leoni di pietra a lungo cavalcati da generazioni di bambini (nel caso di chi scrive i ricordi affondano in certe sere estive, sciroccose, col vento che porta dalla piazza le note dell’opera eseguita sotto le luci della cassa armonica). All’interno altari barocchi, e una bella Deposizione dalla Croce, di Gianserio Strafella, pittore manierista che a partire dalla metà del Cinquecento portò qui, nel suo paese, tratti di una formazione e frequentazione napoletana e forse anche romana, pittore presente anche, con la luce calda che piove sui corpi, negli affreschi della cappella San Marco del vicino Castello (come è presente a Lecce, nella Chiesa di San Francesco di Paola, a Nardò nella Chiesa del Carmine con una Pietà e in altre chiese del Salento). Non lontana dalla Chiesa Madre sorge la Chiesa settecentesca dedicata a San Giuseppe da Copertino, a pianta centrale e dalla facciata concava, concepita e costruita da un architetto molto operoso e inventivo, Adriano Preite (autore anche di un fantasioso campanile di Sternatia e probabile costruttore, in età giovanile, della guglia dell’Immacolata a Nardò).

Il Castello – lu Castieddhu, com’è detto nella lingua del luogo – è il punto verso cui il vecchio paese convergeva. Il giallogrigio della sua pietra con le linee che ricalcano le forme dei massi tufacei, disegnano un reticolo leggero, su cui il tempo ha spalmato i suoi segni e i suoi umori. Ecco il ponte a doppia arcata sul fossato, ora terreno d’erbe scomposte e libere, il portale rinascimentale col suo arco a sesto ribassato, il frontone quadrangolare con i bassorilievi floreali e i medaglioni, le imprese dei guerrieri diventati nobili, la vuota nicchia sovrastante e in cima una sorta di lanterna a quattro colonne con funzione di trionfante vertice. La struttura attuale del Castello, con i grandi bastioni, risale al 1540 ed è opera di un architetto copertinese, Evangelista Menga, che costruì anche la fortezza di Malta. L’architettura di un edificio, in questo e in moltissimi casi, è la storia di una successione di stili e di forme: qui, intorno a una torre sveva, attribuita a Manfredi, il dantesco principe che “biondo era e bello, e di gentile aspetto” (Purgatorio, III), è sorto poi un maschio angioino, a sua volta accerchiato da una cintura aragonese, e infine il severo e difensivo edificio di Evangelista Menga. Dopo lunghe epoche di abbandono, che avevano anche disperso la memoria delle principesse che lo abitarono – una di esse, Isabella Chiaromonte, era andata in sposa a un re di Napoli – il restauro ha aperto alcuni lunghi e imponenti saloni a mostre e altre occasioni culturali.

Sui bastioni del Castello per iniziativa della Cantina sociale è stato tempo fa piantato un vigneto, che dovrebbe tra non molto produrre la prima uva. La vigna sugli spalti: non armigeri, né osservatori che scrutino incursioni, ma la pianta mediterranea che è matrice del convito.

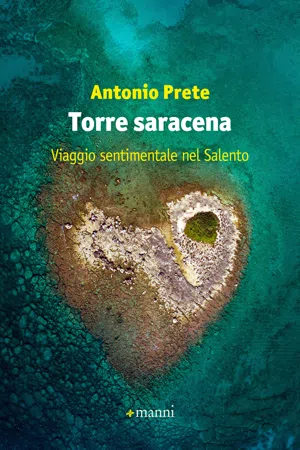

Alle spalle del Castello ha inizio la via del mare: le onde degli ulivi annunciano le altre onde che, quando il mare è mosso, affliggono la scogliera calcarea lungo la quale sorgono le torri. Scogliera traforata dai marosi e dai venti: il tempo è fatto pietra. Pietra ricamata, scogli e sabbia. Bassi promontori affiorano dalle acque. La luce del tramonto li incendia, frastagliandosi poi di qua dalle rive, nella macchia di timo e di mirto che a primavera ha profumi fortissimi. Risalendo da Sant’Isidoro lungo la costa nord, si incontra Porto Cesareo, che un tempo, nella mia infanzia, aveva le dune lungo la spiaggia e ora ha concentrato le sue attrazioni nel rinnovato porto con il lungomare. Di fronte, l’Isola Grande (o Isola dei Conigli), con il suo verde dall’aria tropicale; altri isolotti e scogli mostrano qua e là i loro grigi rilievi. Dopo Porto Cesareo si aprono linee di sabbia finissima interrotte da brevi scogliere. Si tratta di una bellezza sottratta alla godibilità e a dir poco immalinconita e spenta per via dell’abusivismo che con selvaggia intensità ha esercitato per qualche decennio su questo tratto di costa il suo miope rituale. E infatti solo da Torre Castiglione, risalendo verso Lido degli Angeli, si può avvertire per alcuni tratti il respiro solenne di una bellezza che poi via via è stata qua e là ingabbiata. Negli ultimi tempi, tra la linea delle dune e il mare sono sorti molti bagni dall’aria fittiziamente tropicale e avvolti da musica, una musica che spesso è amplificata perché possa seguire il bagnante persino quando si allontana a nuoto dalla riva. Ricordo i silenzi di un tempo, che erano la musica più appropriata per le ore in cui l’increspatura celeste delle acque si spegneva in un blu sempre più profondo, fino a consegnarsi a un’oscurità misteriosa. E allora le dune diventavano figure di un paesaggio onirico. Linee di un deserto in dialogo con la voce del mare.

Se invece da Sant’Isidoro si scende verso Torre dell’Alto, la costa, meno abitata, ha scogli e porti naturali, dove l’acqua ha trasparenze e giochi di luce che svariano lungo il giorno, muovendo dal verde tenero verso un blu che vira sul viola: se d’estate si nuota lungo la scogliera che congiunge Lido dell’Ancora con Lido Frascone, si possono seguire via via le forme del calcare che si protendono sull’acqua e, nell’oscillazione dei gradi tra il grigio e il nero, tra il bruno e il cenerino, si mostrano come grandi denti o volti di mammiferi tesi a bere nel mare o come paesi in miniatura brulicanti di pinnacoli e di tunnel. Dopo Torre Inserraglio, andando verso Porto Selvaggio, tutto si ingrandisce, promontori, scogli, coste: con la macchia sostituita dalla folta e benefica pineta, il paesaggio ha un altro respiro. Dalla costa, più che l’ottocentesco “belvedere”, è il romantico aprirsi della vista sulla lontananza senza limiti, come in un dipinto di Friedrich, che qui si può ritrovare. Prima di giungere a Porto Selvaggio, se risaliamo al di qua della strada su un’altura che si distende come un altipiano, lo sguardo può muovere verso l’orizzonte marino e sullo scintillio delle acque, o può abbassarsi verso il terreno su cui si sta camminando, dove, tra lastroni di pietra grigia, i segni degli scavi annunciano la ricchezza di ritrovamenti paleolitici: la frequenza di fossili rinvia a ere geologiche in cui la natura, con la sua energia e la sua vita, formava e riformava la terra. Il verde che intorno a Porto Selvaggio per circa duecento ettari, per fortuna sottoposti a vincoli paesaggistici, guarda dalla costa il mare, a tratti lascia il posto a macchie abitative, mentre si scende verso Santa Caterina. Presenze che ricordano come la minaccia della devastazione sia sempre in agguato. Nonostante la memoria di Renata Fonte, l’assessore che si batté contro la cementificazione di questi luoghi e che per questo fu uccisa. Il richiamo della speculazione non è estinto, ha i suoi periodici ritorni: un bel libro di Livio Romano, Porto di mare, racconta con calda tensione – di lingua e di sguardo critico – uno di questi ritorni, relativo a un progetto per Serra Cicora.

A Santa Caterina s’infittiscono le case e le ville, ma la piccola cala è ancora un’immagine gradevole del pittoresco. Da qui il lungomare si allunga fino a Santa Maria al Bagno, dove i colori delle case che si specchiano nell’acqua come in una piazza liquida ha reso urbano e quasi domestico il rapporto col mare. Del resto, svoltando, la costiera riprende e mostra sorgenti d’acqua dolce che sgorgano dal calcare, soprattutto intorno alla vecchia Torre del Fiume, i cui residui bastioni hanno suggerito il nome di Quattro colonne, immagine che mi riaffiora con la sua aria esotica – per via dei palmizi che si specchiavano nel mare – e con il suono dell’acqua sorgiva che gorgogliava nell’ombra.

Se da Santa Caterina si cerca la via che porta a Nardò, la città al cui feudo appartiene quasi tutta la costa fin qui descritta, si incontrano le Cenate, un’area di antico verde dove sorgono ville ottocentesche e primonovecentesche dall’architettura moresca e bizzarra: in certi casi il moresco si congiunge al neogotico, al neoclassico, al liberty. La Villa del Vescovo, intorno alla quale sorgono, fedeli nella gioiosa evasione campestre, le altre ville, ha una facciata mossa eppure essenziale che rinvia a vetuste architetture nobiliari della campagna romana. Le variazioni di stile sembra che qui abbiano voluto mettere in atto una competizione tra le famiglie proprietarie: la forma e lo stile come linguaggi superficiali della ricchezza. Da ragazzo mi colpiva il contrasto tra la verde sontuosità delle Cenate e la zona, non molto distante da qui, detta dei Pagani, desertico pianoro dove affioravano antiche cave di tufo e pascolavano capre e pecore. Oggi ben altri contrasti colpiscono, primo tra tutti quello che oppone la bellezza del mare, dei suoi colori, delle sue scogliere, alla noncuranza e violenza della cementificazione. Qui la consumistica ambizione alla “casa a ’mmare” ha dilagato mietendo grigi trionfi e affollando di mattoni e di rumori la piana e il colle che precedono la costa.

Il breve viaggio in compagnia del lettore, iniziato al mattino – mettiamo un mattino primaverile – può concludersi raggiungendo, sul far della sera, la città di Nardò, per osservare le luci morire sulle pietre gialle dei suoi antichi palazzi e delle sue chiese. Porterei subito il lettore in giro per le strade del centro storico, la cui atmosfera, come quella di altri vicini centri storici – di svagato incantamento e di sospensione temporale – avrà forse contribuito alla mia educazione visiva e immaginativa. Muoverei dalla bella Cattedrale che mostra raccolti in unità i passaggi della sua evoluzione: l’origine attribuita a Goffredo, lo sviluppo legato agli Svevi, la facciata rifatta nel Settecento dal Sanfelice. La presenza di affreschi bizantini del XIV secolo (una Vergine col Bambino, un Cristo in trono che benedice) rinvia alla cultura basiliana che qui e in tutto il Salento lasciò...