Il furgone della polizia correva all’impazzata, senza darsi la pena di rallentare neanche alle svolte. Per poco, lungo una discesa, non finì sul marciapiede, mettendo in fuga i pedoni spaventati. Gli altri veicoli si fermavano o si facevano di lato per lasciarlo passare. A un certo punto la canaglia spericolata alla guida pigiò di colpo il freno a pochi centimetri dall’auto che ci precedeva, e il mio corpo proseguì la corsa; Grandi Occhiali e io fummo proiettati in avanti come diavoli ansiosi di arrivare all’inferno. Mentre ci facevamo largo zigzagando nel traffico, i negozi sui lati della strada sfumavano sino a farsi un unico, scorrevole scenario colorato, il cui sipario si abbassava e si alzava velocemente. Infine, raggiungemmo il numero 15 di via Shibanpo Nord. Aguzzai gli occhi e vidi l’insegna del centro di detenzione del comune di Chongqing, dove ero condannato ad attendere il mio processo.1

Il poliziotto che sedeva davanti si affacciò al finestrino e porse un foglio a un piantone con un elmetto d’acciaio calcato in testa fin quasi alle sopracciglia. Questi lo verificò attentamente e ci fece segno di procedere. Entrammo in un complesso meticolosamente curato, pieno di piante rigogliose e fiori in sboccio. Il furgone si arrampicò lungo una salita e girò intorno a un campo di calcio dove agenti a torso nudo si addestravano al combattimento corpo a corpo. Lottavano fra loro per terra o davano calci in aria urlando: «Uccidi, uccidi!». Rabbrividii come un topo spaventato.

Al secondo ingresso un agente mi fece attraversare il cancello e mi condusse verso un ampio parcheggio, fiancheggiato su entrambi i lati da sentieri di pietra su cui stendevano la loro ombra alcuni alberi. Ci fermammo accanto a un’aiuola fiorita dove mi fu ordinato di aspettare, mentre Grandi Occhiali proseguiva. Dieci minuti dopo seguii la sua strada su per gli stessi scalini di pietra. Più avanti il sentiero serpeggiava fra prati e altre aiuole piene di fiori; quell’aria da resort di lusso, con tavoli e sedie di pietra sparsi qua e là, mi sorprese.

Mentre procedevamo lungo il sentiero, in costante salita, sentii il vento soffiarmi fischiando contro le guance. Il centro di detenzione più grande della città, arroccato in cima a una rampa di ripidi scalini di pietra e nascosto in mezzo a colline boscose, si rivelò minacciosamente all’improvviso. A prima vista lo si sarebbe detto un altare. Obbedendo agli ordini, raddrizzai la schiena e mi misi sull’attenti, ma non potei resistere alla tentazione di voltarmi a guardare il sole al tramonto, che si ritirava all’orizzonte come una marea di luce. Sotto di noi scintillava la città tentacolare, al centro della quale si innalzava la grande cupola del Comitato popolare. «È una piattaforma di lancio per dischi volanti, questa cupola» pensai. «Speriamo che degli extraterrestri vengano a rapirmi.»

Quello scenario disarmante scomparve di colpo quando giungemmo nel grande atrio d’ingresso, dove, come benvenuto, fui sottoposto a una perquisizione corporale completa. Due agenti oziavano su una panca accanto alla porta godendosi la fresca brezza, mentre, al centro dell’atrio, un piccolo gruppo si era raccolto attorno a due giocatori di scacchi. Un Capelli Rossi mi palpò dalla testa ai piedi, esaminando ogni centimetro della mia camicia e dei miei pantaloni alla ricerca di merci di contrabbando nascoste. La mia trapunta fu sventrata e svuotata del cotone che la imbottiva, che finì in un bidone della spazzatura. Terminato il minuzioso controllo di ognuno dei miei effetti personali, l’agente mi ordinò di firmare un foglio di carta bianco ripiegato. Lo accontentai senza sapere di che cosa si trattasse. Il giorno dopo seppi da un detenuto che era il mio mandato d’arresto. Dopo oltre tre mesi di carcere, ero stato ufficialmente arrestato. Ma avrei conservato, mi dissero, il mio vecchio numero di matricola: 0-9-9.

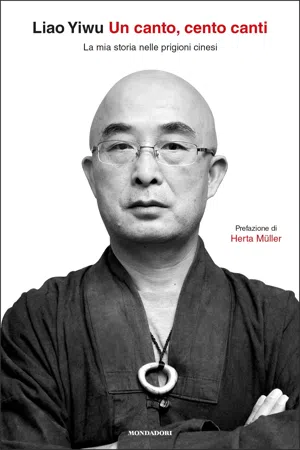

Con la testa rasata e la barba folta e cespugliosa, avevo l’aria sfatta di un vecchio in lutto. Era l’inizio dell’estate, ma portavo ancora un maglione invernale opera di mia moglie. In alto a destra sul petto e sul gomito destro vi aveva ricamato in bianco e nero gli antichi simboli cinesi dello yin e dello yang. Si presume che essi indichino i poli opposti in natura: lo yin è strettamente associato alla notte, al buio e alla luna, mentre lo yang al giorno, alla luce e al sole. Negli ultimi tre mesi avevo imparato il loro vero significato: interminabili giorni bui senza un raggio di sole.

La guardia mi spinse attraverso un cancello di ferro in un complesso rettangolare sul retro. Era il cuore del centro di detenzione, dove erano rinchiusi in attesa della condanna i colpevoli di gravi reati. Lo cingevano spesse mura di mattoni alte una decina di metri, ai cui quattro angoli incombevano torrette di guardia. Al centro si ergeva un grigio edificio quadrato che si sarebbe detto costruito con mattoncini Lego in versione gigante. Le guardie lo chiamavano il «deposito dei morti viventi».

«Nuova merce per la cella 10» gridò la mia scorta. Come per magia, la spessa porta di metallo della cella si aprì cigolando. Un folto gruppo di lucide teste rasate mi accolse. Due detenuti se ne stavano nudi in un angolo, le mani e i piedi ammanettati, segno che appartenevano al braccio della morte. Era la prima volta che vedevo un condannato a morte così da vicino.

Mantenni il sangue freddo, ma la loro vista mi riportò a una scena profondamente sepolta fra i miei ricordi d’infanzia. A metà degli anni Sessanta le esecuzioni dei criminali erano grandi eventi pubblici. Avevo nove anni quando un giorno, sui muri della cittadina in cui vivevo, comparve l’annuncio di un’esecuzione. Tutti accorsero a vederla, affluendo a migliaia nello stadio in cui si sarebbe tenuto il processo pubblico. Il criminale, legato mani e piedi e imbavagliato, fu issato su un lato del palco; dal collo gli pendeva un cartello con la parola controrivoluzionario barrata da una grossa X.

Mi unii a un gruppo di bambini impavidi e ci aprimmo la strada serpeggiando come anguille fra le gambe degli adulti, incuranti del rischio di finire calpestati. Volevamo arrivare in prima fila, vedere quel nemico condannato a morte e gettargli sassi e bucce di frutta. La gente attorno e sopra di me urlava: «Ammazzatelo!». Il giudice, un megafono alla bocca, presiedeva al processo da un podio; le sue parole colpivano la folla come rombi di tuono. Il corpo del nemico era coperto di tagli e lividi; la sua testa sanguinante era deformata dalle sassate. Stranamente, il solo spettacolo di un uomo legato mani e piedi e in preda al terrore, il corpo inerte sostenuto da poliziotti armati, mi eccitò.

Al termine del processo arrivò un furgone della polizia, che si aprì un varco tra la folla per prendere il prigioniero e portarlo all’esecuzione. Noi ci mettemmo a correre, inseguendo il furgone finché non scomparve nella luce del tramonto. Quando a malincuore ci fermammo, avevamo la faccia coperta di polvere. Ci dissero che il condannato sarebbe stato giustiziato in un’aspra zona montana, da qualche parte lungo il corso inferiore del fiume. Dopo l’esecuzione il cadavere fu avvolto in stuoie di paglia e mandato alla cremazione. A differenza degli adulti, che evitavano la famiglia del criminale, noi bambini ci riunimmo nei pressi della sua casa inquietante. In preda alla curiosità, ci spingemmo cautamente fino alla porta per dare un’occhiata all’interno. Tutto a un tratto, comparve un’ombra. Tornammo indietro di corsa, fino a un incrocio trafficato, e soltanto lì tirammo il fiato e ci voltammo a guardare la casa. Sotto la luce caliginosa dei lampioni, la piccola figura scura di un ragazzo, che sembrava della nostra età, uscì dalla porta e si aggirò sul marciapiede come un fantasma solitario. L’immagine di quel ragazzo, che nell’esecuzione aveva perso il padre, mi sarebbe rimasta impressa nella mente per molti anni.

La Cina esegue probabilmente più condanne a morte di qualsiasi altro paese del mondo. Un amico di mio fratello, che lavorava al tribunale comunale di Chengdu, mi disse che negli anni Novanta erano state giustiziate fra le diecimila e le quindicimila persone. Le condanne a morte venivano generalmente eseguite abbastanza in fretta, fra le due settimane e i tre mesi dopo la sentenza. Con la corruzione dilagante nel sistema giudiziario, è difficile non domandarsi quanti detenuti nel braccio della morte siano stati condannati ingiustamente.

I due condannati a morte nudi che mi aspettavano al centro di detenzione, uno basso e grassoccio, l’altro alto e allampanato, non erano così misteriosi come avevo immaginato da bambino. Stavano lì, senza espressione, come due statue di legno. Mentre ero perso nei miei pensieri, qualcuno dall’esterno della cella mi riportò alla realtà gridando a gran voce: «Cella 10: l’acqua è pronta». I due condannati a morte si mossero e, con un rumore di ferraglia, si diressero verso un ripiano in cemento, dove presero le loro ciotole. Poi, riempitele in un lavandino, si versarono l’acqua sulla testa e sul corpo. Ne fecero un gioco, strizzandosi l’occhio a vicenda e saltellando su e giù come due scimmie incatenate. A loro si unirono presto altri reclusi. Divenne una baraonda. «Ehi, fermatevi!» gridò in tono severo un altro detenuto, un uomo robusto dal colorito cereo che sembrava apparso dal nulla. «Lasciate che sia il nuovo arrivato a lavarsi per primo!» Gli altri si allontanarono dai due «morti viventi», come venivano chiamati, e si fecero da parte mettendosi docilmente in attesa. Mi svestii rapidamente e mi lavai da cima a fondo.

La mia canottiera e il mio sottile materasso furono gettati in un angolo fra la spazzatura. Il resto, compresi il maglione e la trapunta, venne pigiato in una grande vasca di metallo. Poi l’uomo robusto che dirigeva le operazioni avanzò spavaldo fino al centro del cortile e, attraverso il muro, chiese a gran voce dell’acqua bollente per liberarmi di tutti i pidocchi e le pulci che potevo avere addosso. Entrai nella vasca, dove saltellai freneticamente per quasi dieci minuti mentre due detenuti mi versavano acqua bollente sulla testa. Un paio di volte scivolai e caddi, suscitando grandi risate. Quando fui rimesso in piedi ero nudo e pulito come un monaco.

L’uomo robusto, Wen Zhi, era il capocella. Mi ordinò di alzare le braccia e altri due reclusi, alternandosi, mi esaminarono e annusarono ogni parte del corpo per assicurarsi che non puzzassi e non ospitassi, nascosto nelle pieghe della pelle, nessun parassita sospetto. Dopo l’ispezione sanitaria mi fu permesso di mescolarmi agli altri sedici che, terminata la pausa, rientrarono in fila nel santuario interno.

La distribuzione degli spazi era semplice: un’inferriata comandata elettronicamente divideva la cella fra un cortile coperto sul davanti e un locale per dormire sul retro. Il cortile, largo e lungo non più di cinque passi, era provvisto di un lavandino e un ripiano in cemento per riporvi le stoviglie. Lì i detenuti potevano, ogni volta per breve tempo, stirarsi le membra e lavarsi. Il soffitto, con il suo intreccio di putrelle in cemento armato, sembrava un gigantesco setaccio. Attraverso le sue aperture, quadrate e grandi come ciotole, brillavano sul pavimento, nei giorni di sole, raggi di luce. Con il passare del giorno quei quadrati di sole si arrampicavano lentamente lungo i muri. Dalla loro posizione un detenuto ingegnoso avrebbe potuto dedurre l’ora esatta, fino al minuto.

Il locale sul retro, grande due volte il cortile, era dominato da un enorme letto in cemento, lungo quasi cinque metri e largo poco meno di uno. Lo spazio che restava, a parte un corridoio largo un metro circa, non era granché. Al centro investigazioni di Monte Song in ogni cella c’era un secchio latrina. Lì, invece, avevamo a disposizione un gabinetto vero e proprio: un orinatoio in cemento a forma di trogolo e, in un angolo, un water alla turca in vista. Il soffitto a setaccio del cortile e una grande finestra chiusa da sbarre di ferro nel locale per dormire assicuravano una buona illuminazione e circolazione dell’aria. Ogni zona della cella era ovviamente ben esposta agli occhi indagatori delle guardie, che pattugliavano scrupolosamente, ventiquattr’ore su ventiquattro, l’esterno e il tetto, dove era stato aperto per loro un passaggio coperto.

I reclusi ricevevano il cibo da un piccolo sportello, simile a una feritoia di un forte, che si apriva nell’angolo destro di una parete laterale. Tutto ciò che vi avveniva attorno, al momento dei pasti, era controllato tramite un grande spioncino rotondo nella porta. In altre parole, nella cella non c’era un solo punto cieco.

«È un sistema importato dalla Cecoslovacchia» vantò il capo.

Non avevo mai visto un carcere ceco, ma conoscevo bene le gabbie degli zoo, che mettevano in mostra dietro le sbarre due o tre tigri, leoni o scimpanzé. Lì invece, in quello spazio tanto angusto, gli esemplari di Homo sapiens in mostra erano diciassette: un’intimità eccessiva.

Molti anni prima avevo letto un saggio di un giornalista ceco, Julius Fučik, dal titolo Scritto sotto la forca. Ricordai la descrizione della sua cella in una prigione nazista: «Sette passi dalla porta alla finestra, sette passi dalla finestra alla porta». Mi parve una grande prova di generosità, da parte dei nazisti, avere offerto una cella così ampia a un giornalista che avevano condannato a morte. Nella nostra dormivano fianco a fianco sul grande letto di cemento diciassette detenuti. Essendo l’ultimo arrivato, mi dissero, avrei dovuto occupare il posto più vicino al gabinetto. Ma, in considerazione del mio «status di intellettuale», il capo decise di farmi dormire al centro del letto, fra i due morti viventi. Non potei fare altro che i...