![]()

CAPPELLO

Un tempo complemento indispensabile delle mise azzimate del vero gentleman e di quelle piene di contegno e accuratezza della autentica gentlewoman. Un tempo. Oggi, malgré lui, cade sovente nella categoria accessori eccentrici: quelli indossati un po’ a vanvera, in genere per attirare l’attenzione. Meglio farne a meno. Solo pochi, pochissimi riescono infatti a portare il cappello come si deve. Per tutti gli altri non c’è appello.

Da dove partire? La casistica è alquanto ricca. Ci sono cappelli che si incollano alle teste dei giovinastri COOL, alle prese con l’emulazione della rockstar maledetta di turno. Non se li levano di dosso nemmeno per andare a letto, per pranzare, men che meno per fare un cenno di saluto: proprio mai. Solitamente si tratta di orridi berrettoni a calza, genere homeless o rapina a mano armata: enormi fagioli di lana tricottata – non a caso, il termine inglese che li designa è beanie, fagiolino – calati fino alle sopracciglia, o ancora più giù. Estate o inverno non fa la differenza: servono a tener calde le idee, o a non farle scappar via. Di recente, i suddetti berretti hanno conquistato anche il gentil sesso, complice e colpevole lo stuolo delle nuove starlette hollywoodiane vittime della perfida STYLIST Rachel Zoe: le terribili gemelle Olsen, per esempio, o la ancor più terribile Lindsay Lohan. In questo caso, i fagioli fanno sempre il paio con la cup di Starbucks in mano, il giaccone sformato – ma griffatissimo – del fidanzato, un atteggiamento sfatto e un po’ GRUNGE. Insomma, la solita storia del barbone da un milione di dollari: epitome del cool per qualcuno, idiozia somma per altri.

Sempre alla categoria del cappello da rockstar appartiene, sul coté maschile, la fedora, ossia il classico Borsalino rivisto e corretto: quello con la tesa piccola, indossato in genere con gli skinny jeans e le bretelle, come fa Pete Doherty, lo strafatto ex della modella Kate Moss. Anche in questo caso il cappello non si toglie mai, dalla città alla spiaggia, in interni come in esterni. Viene periodicamente rimpiazzato per consunzione.

Altra storia, infine, quella dei cappellini eccentrici da aspirante lady, genere Ascot. In troppe, emule del pubblico di dubbio gusto – siamo onesti, l’aristocrazia britannica contemporanea, soprattutto quella al femminile, ama più il ridicolo che l’ELEGANZA – si lasciano tentare da trabiccoli e architetture traballanti, se non da vere e proprie astronavi, da vassoi, gazebo indossabili e via gonfiando e dilatando, in occasione di cerimonie e ufficialità varie. I risultati ondeggiano dall’esilarante al ridicolo. Persino Camilla Parker Bowles, il giorno delle nozze con Carlo, ha sfiorato la tragicommedia con la piuma ritorta sulle ventitré, opera del pur geniale cappellaio Philip Treacy. Perfetto sulla testa di una Issy Blow o della nostra Anna Piaggi, sulla signora Parker Bowles Windsor il copricapo pareva un ricordo beffardo inavvertitamente lasciato da un rapace fuggito via.

Il fatto è che, per uomini e donne, è il come si porta il cappello che fa la differenza. I più, soprattutto i modaioli che amano far gli eccentrici, lo indossano alla stregua di una maschera, di un orpello, di un trofeo; mancano di spezzatura e leggerezza, le sole qualità indispensabili. Qualità che ancora oggi guidano le mani di pochi, leggiadri artigiani, i quali creano le loro fragilissime architetture da indossare sperando di trovare la testa adatta. Ogni tanto spunta, ogni tanto no. Del resto, non è detto che tanta arte si debba per forza indossare anche nella vita vera. A volte la BELLEZZA basta contemplarla, non farla propria a ogni costo, per poi coprirla di ridicolo.

CARINE

Roitfeld. Dal 2001 al 2010 direttrice di «Vogue Paris». Per lo più etichettata come la Carine, o la Roitfeld. Attualmente uno dei personaggi più influenti e potenti dell’intero fashion system internazionale, Carine Roitfeld rappresenta un caso pressoché unico di STYLIST freelance, ossia persona interessata alle immagini e non alle parole. È stata editor-in-chief (direttore, appunto) di una testata con un passato culturalmente così ricco come «Vogue Paris», l’edizione ammiraglia di tutti i «Vogue» europei. Un mensile très chic che tra gli esimi collaboratori annoverava, negli anni trenta, l’illustre Jean Cocteau, e che negli anni settanta, grazie al lavoro seminale dei fotografi Guy Bourdin e Helmut Newton ha prefigurato l’icona dell’iperdonna, per così dire, sexy e con gli attributi, che sarebbe poi diventata realtà negli anni OTTANTA delle superspalle e del supercorpo. Ma questo è il passato. La Carine ha creato un «Vogue» tutto suo, anzi a sua immagine e somiglianza: sexy, sfrontato e dannatamente modaiolo, con qualche strizzatina d’occhio all’incarnazione anni settanta della rivista. Una cosa distingue per certo la Carine dalle sue colleghe, infatti: l’amore sviscerato e sincero per i vestiti. Nelle sue mani, «Vogue Paris», dopo anni di derive intellettualiste, è tornato a essere una rivista di moda nel senso più ortodosso e lapalissiano del termine: modelle, e non CELEBRITIES, in copertina, vestiti su vestiti, e persino le pagine di vita sociale dedicate esclusivamente alle uscite pubbliche dei membri dello staff, le cosiddette voguettes. Nelle sue mani «Vogue» ha ritrovato anche un notevole sciovinismo, visto che la stragrande maggioranza di redattori e collaboratori è parigina, e l’immagine di DONNA proposta – porca ma di classe, irreprensibile e chic, ma sempre reduce da un amplesso fugace con l’autista o con il portiere di notte – inequivocabilmente francese.

Classe 1954, fisico teso e nervoso come solo certe parigine riescono ad avere, perennemente issata su altissimi tacchi a stiletto, Carine Roitfeld con la moda ci ha a che fare, praticamente, da tutta la vita. Prima come modella, poi come imprenditrice accanto al marito Christian Restoin, creatore del marchio Equipment – un successo strepitoso degli anni ottanta: camicie stampate dall’allure vissuta, effetto vintage. Negli anni NOVANTA collabora col fotografo Mario Testino, e presto diventa la musa/ complice di TOM FORD, quando GUCCI è l’epitome stessa del nuovo sexy – lo smoking di velluto rosso sulla camicia bianca tutta sbottonata, così come il tanga che occhieggia dai pantaloni, tristemente celebre per un passaggio sanremese di Anna Oxa, sono tra le più, ehm..., azzeccate invenzioni della signora. Poi, nel 2001, la nomina a direttore di «Vogue Paris». Da allora la Roitfeld ha dato prova di una tale capacità di generare tendenze – il revival delle superspalle e delle micromini anni ottanta è tutta opera sua – e un occhio così infallibile su quel che succede in giro in fatto di STILE, da essere rispettata come una autentica eminenza grigia – o nera, visto che di NERO è sovente vestita. Il suo nome, nell’ultimo anno, è stato più volte al centro dei pettegolezzi di settore: voci insistenti ma non confermate, infatti, la indicano come successore della temutissima e apparentemente inaffondabile Anna WINTOUR alla guida di «Vogue America». Il golpe non è ancora avvenuto, ma l’editoria di moda non è nuova a mutamenti repentini di rotta, quindi c’è da aspettarselo. Che la signora poi sappia a malapena mettere due parole insieme, non importa. Quel che vale, di questi tempi, è l’immagine. La bidimensionalità è tutto!

CASUAL FRIDAY

Terribile invenzione americana. Come tutte le cose terribili, pratica letale e contagiosa, che ha ben presto varcato i confini del proprio mondo di pertinenza e appartenenza per diventare una delle innumerevoli e perniciose piaghe dell’estetica contemporanea.

Alla lettera, è il venerdì casual, il venerdì informale.Purtroppo, a conti fatti, non è troppo lontano dal venerdì nero. Il casual friday è un’usanza che si è diffusa negli Stati Uniti tra la fine degli anni NOVANTA e l’inizio degli anni ZERO, nel momento in cui l’esplosione del fenomeno Internet, con tutto il suo corollario di dot.com e di net economy, ha portato al centro del business, con ruolo di pedine essenziali, una manica di nerds, di secchioni tecnocentrici appena usciti dalle facoltà di informatica – sia detto per inciso, non le più eleganti sulla faccia della terra, in qualunque paese del mondo si guardi – più avvezzi forse alle felpe col cappuccio, alle T-shirt, ai JEANS sformati, ai pantaloni cargo e alle SNEAKERS che non all’abito grigio o blu, meglio se con cravatta, richiesto negli ambienti corporate. Per venir incontro alle esigenze di questa nuova e potente demografia di cervelloni, molte compagnie pensarono bene, memori del fatto che semel in anno licet insanire, di concedere un giorno di licenza poetica, nel quale allentare le prescrizioni e autorizzare gli impiegati a godersi in anticipo l’inizio del weekend con un vestimento più rilassato di quello normalmente permesso. Fin qui, nulla da eccepire. Se non che, a guardar bene, il casual friday ha attecchito così bene, soprattutto in certi ambienti, da diventare una vera e propria casual week, con catastrofe finale dello STILE, a diffusione planetaria. L’effetto, ahinoi, è sotto gli occhi di tutti, soprattutto nelle occasioni quotidiane di confronto con le istituzioni, pubbliche o private poco importa. In banca, come alle poste, come ovunque, è rarissimo veder gli impiegati vestiti in maniera appropriata. Dove gli uomini, convinti in questo da quella cattivissima maestra che è la TV coi modelli sempre caciaroni, ormonali che propone, rinunciano assai più che volentieri alla giacca e alla cravatta, e si presentano in gradi di informalità che vanno dal pullover coi pantaloni di velluto, genere bibliotecario, fino alle, fisico permettendo, camicie stretch generosamente sbottonate, indossate, ad aggravare le cose, con i jeans sdruciti, le scarpe a punta e la giacca da discotecaro, le donne peccano sovente nella direzione opposta, quella dell’overdressing, e adottano delle mise da seconda serata televisiva, da avanspettacolo, a metà strada tra il revival di Dynasty e Dallas e il peep show.

Il tema è dei più scottanti, e va affrontato con cura, perché a usar le parole e i concetti sbagliati si rischia di passar per reazionari. Il casual friday, che poi è solamente l’acme del dilagare di un approccio al vestire più libero e disinvolto, è naturalmente solo un bene, perché non vogliamo mica fare la figura di quelli che adesso sono nonni, e che nel sessantotto o giù di lì si scandalizzarono per un paio di blue jeans indossati a scuola. L’argomento in questione non è questo. Il fatto è che tra disinvoltura e, ci si passi l’efficace volgarismo, scazzo, la distanza è millimetrica: a scivolare dalla rilassatezza alla sciatteria basta un nanosecondo. Quel che qui è in gioco è dunque l’appropriatezza del vestire, concetto vecchio ma ancora nodale. Un funzionario pubblico ha l’obbligo, morale ancora prima che professionale, di presentarsi, sul lavoro, come si deve. Non sarà magari ingessato nel doppiopetto come si usava una volta o, se è una DONNA, imbracata nel tailleur pantalone che fa tanto manager. Basterà un po’ di garbo, un po’ di gentilezza, un po’ di attenzione al particolare: concetti, oggi, sediziosi e rivoluzionari.

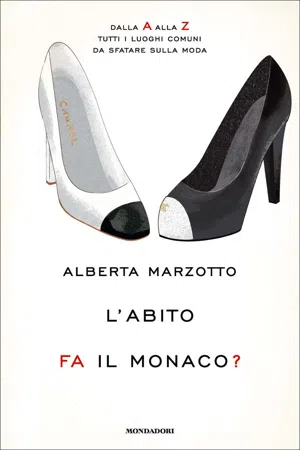

Insomma, c’è poco da girarci intorno: l’abito fa il monaco, venerdì o lunedì poco importa. Però c’è modo e modo di essere monaci, e a volte seguir le regole, con un pizzico di buon senso, è assai più divertente e liberatorio che ignorarle.

CAVALLI

Roberto, naturalmente. Il toscanaccio col sigaro sempre in bocca e l’accento fiorentino verace che di più non si potrebbe. L’inventore del cafonal chic sexy e sfrontato: un modo di vestire, certo, o forse di svestire, ma soprattutto una categoria del pensiero e dello spirito, dannatamente contagiosa ed epidemica, intimamente media-friendly, avversa per definizione a ogni forma di contegno e di BON TON. L’espressione perfetta del tribalismo e dell’animalismo luccicoso della vita moderna. Che piaccia o meno, il buon Roberto Cavalli ha condensato nel proprio lavoro, meglio di altri, e con più intensità e spericolatezza di tutti, l’essenza stessa degli anni ZERO: il trionfo di tutto ciò che è patinato, carnale, festaiolo e, così si dice, anticonvenzionale. Ha inventato il glamour versione televisiva prima che la TV diventasse la sola (cattiva) maestra di STILE. Ha dimostrato la realtà tangibile di quel che Franco Moschino aveva già prefigurato negli anni OTTANTA: il buon gusto non esiste. Ha fatto del populismo il proprio vessillo, perché se «piacere a molti è brutta cosa», piacere a tutti è cosa buona e giusta. Punto.

Da sempre avvezzo a suscitare reazioni forti e contrastanti – segno inequivocabile di genio – Roberto Cavalli è il classico self-made-man all’italiana, arrivato in cima alla montagna dal basso contando solo su talento e forza di volontà. La storia inizia a Firenze nei primi anni settanta, dove lo scapestrato ma inventivo Roberto, figlio ribelle con una gran voglia di fare e una spiccata vena artistica – roba di famiglia, vuole la vulgata, con tanto di avo macchiaiolo e quadro esposto alla Galleria degli Uffizi – si mette a sperimentare con colori e materiali. Inventa e brevetta un rivoluzionario procedimento di stampa su pelle, e comincia a creare patchwork che attirano subito l’attenzione di due maison parigine: HERMÈS e Pierre Cardin. Ma il toscanaccio ha altre, più grandi ambizioni: nel 1970 presenta al Salon du prêt-à-porter di Parigi la prima collezione col proprio nome, per poi tornare, sulla scia del successo, in Italia. Porta sulle passerelle della Sala Bianca di Palazzo Pitti, e poi su quelle di Milano Collezioni, JEANS di denim stampato, abiti fatti di intarsi di pelle e broccati, e poi tripudi di stampe animalier, la sua vera passione. Offre alla DONNA nuova, libera ed emancipata, che nel frattempo ha bruciato sulle barricate sessantottine reggiseno, culotte e tutti gli orpelli perbene cari alla mamma, abiti pieni di glamour, ma anche facili da indossare. Mentre gli hippie si fanno chic, Cavalli diventa l’idolo del jet set: nel 1972, apre la prima boutique a Saint-Tropez, centro nevralgico del bien vivre e meta privilegiata del demi-monde.

Il 1980 è la svolta epocale: Roberto sposa l’austriaca Eva Duringer, da allora sua compagna di vita e inseparabile braccio destro nel lavoro. Gli anni ottanta sono un momento di leggero appannamento, ma all’inizio degli anni NOVANTA, dopo un periodo dedicato alla famiglia, i due riprendono totalmente in mano le redini dell’azienda, portandola in breve a successi planetari. Nel 1994 Cavalli presenta jeans invecchiati con un trattamento a getto di sabbia: un hit immediato che genera una valanga di copie. Da lì, sono solo trionfi; boutique a destra e a manca, e poi veline, CELEBRITIES e red carpet.

Amatissimo da chi ama essere paparazzato, Roberto Cavalli diventa il santone del culto dello scosciato e, al maschile, del gigolò debosciato. Lo stile, tutto lustrini, animalier e sbruffoneria, è inconfondibile. È stile almeno quanto lifestyle: un modo di intendere abiti e vita; un trionfo smodato di libertà, glamour, fantasia e gioia. Uno stile vulcanico e senza controllo, proprio come il suo autore. Spirito curioso, Cavalli gira per il mondo con una camera digitale in mano, pronto a catturare tutto ciò che attrae il suo sguardo per poi trasformarlo in un disegno, in un nuovo stampato, in un ricamo. È uno che ama le donne e la vita, e si vede. È soprattutto un grande amante degli eccessi. Del resto, dicono i saggi orientali, infallibili, è solo la via dell’eccesso che conduce alla saggezza. Chissà.

CELEBRITIES

Il grado zero, o sottozero, dello STILE contemporaneo. Il marketing in formato trash. L’orizzonte ultimo dell’immaginario collettivo all’epoca del pop dilagante e onnipotente. Il trionfo finale della plastica e della paccottiglia preconfezionata sulla sostanza, perché ci vuole autenticità anche per essere artefatti. Fine della storia.

Una volta c’erano le dive, altere e inarrivabili, misteriose ed eleganti. Oggi ci sono le celebrities. Ogni particolare della loro vita privata è accuratamente messo in mostra e comunicato. Ogni loro mossa è accompagnata da un paparazzo. Sono sempre addobbate come alberi di Natale, ricoperte di ogni bendidio da stilisti alla disperata ricerca di esposizione. Basta un passaggio, anche uno solo, della borsa e dell’abito di turno sulla celebrity di turno, perché le vendite schizzino alle stelle, e allora ecco che il carrozzone prende il via. Che piaccia o no, oggi va così.

A far confronti con l’epoca d’oro del divismo, si rischia di cadere nel cliché, banale e insopportabile, e in fondo pateticamente moralistico, del rimpianto del buon tempo antico. Eppure, anche mettendo da parte ogni tentazione passatista, non si può non notare che oggi lo star system non è più quello di una volta. In molti sensi, certamente, ma mai in maniera così sfacciata ed evidente come quando si parla di stile. Le star di oggi rovinano tragicamente al confronto con quelle di ieri. Il paragone è schiacciante, impietoso, tragicomico. Tra Marlene e Gwyneth, o tra Audrey e Lindsay, insomma, non c’è nemmeno da chiedersi chi abbia la meglio: la risposta è scontata. Una verità lapalissiana. Sia ben inteso: l’oggetto del contendere non sono certo i red carpet. Qui il fattore glamour è preservato sotto formaldeide, amplificato in maniera posticcia e non di rado anacronistica in un trionfo perverso di styling misto a marketing. Quello in cui i nuovi divi falliscono miseramente, non importa quanto firmati sono i loro abiti, è la quotidianità. Basta una paparazzata per strada, o semplicemente l’uscita della star du moment al photocall mattutino durante questo o quel festival, per rivelarne la totale trasandatezza e trascuratezza. Tippi Hedren o Ingrid Bergman, ma anche Vittorio De Sica o Cary Grant, solo per citare a caso, emanavano allure anche lontano dagli schermi, e questo ne cementava il mito e l’aura. Il loro era vero STILE: quello che riverbera da dentro, e che si traduce in modo, prima ancora che in moda. Oggi la situazione è ben diversa. Certo, l’ELEGANZA non è, a ben guardare, una categoria in auge, in qualsiasi settore dell’espressione, dallo scrivere al vestirsi; l’appropriatezza, poi, è proprio fuor di questione, per cui nessuno si sognerebbe più d’accostar abito a occasione. Ma il problema, forse, non è di galateo, né di etichetta. La questione è un’altra. Nell’epoca dell’immagine sovrana, ci sei solo se appari, e appari solo se sei guardato. Lontano dall’occhio pineale dei media che tutto possono e che tutto fanno e disfano, è come se non esistesse nulla. Le star di oggi, dunque, sono tali, paradossalmente tali, solo nei momenti pubblici; in tutti gli altri, sono solo l’ennesimo, perfetto esempio della poc...