This is a test

- 328 pagine

- Italian

- ePUB (disponibile sull'app)

- Disponibile su iOS e Android

eBook - ePub

Dettagli del libro

Anteprima del libro

Indice dei contenuti

Citazioni

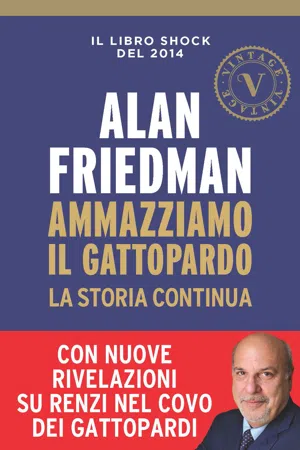

Informazioni sul libro

Trent'anni di politica italiana senza peli sulla lingua, dagli anni Ottanta, quando l'Italia era un'autentica potenza, fno ai giorni nostri, in cui è la crisi a tenere in scacco il destino dei cittadini e della nazione intera. Alan Friedman ricostruisce gli scenari nascosti, i giochi di potere, i piani occulti, le forzature operate dagli uomini che ancora oggi gestiscono il potere in Italia. CON UN NUOVO CAPITOLO E NUOVE RIVELAZIONI RENZI NEL COVO DEI GATTOPARDI

Domande frequenti

È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui

Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui

Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.

Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.

Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sì, puoi accedere a Ammazziamo il Gattopardo (VINTAGE) di Alan Friedman in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Negocios y empresa e Negocios en general. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Argomento

Negocios y empresaCategoria

Negocios en general1

Milano da bere

Era una serata di primavera degli anni Ottanta a Milano.

Nel salotto di un appartamento spazioso ma austero, in un palazzo anonimo e moderno nella zona Sempione, la moglie di un professore di economia politica accoglieva a cena gli ospiti, che uno dopo l’altro accettavano dai camerieri in guanti bianchi un bicchiere di prosecco e qualche spiedino di mozzarella e pachino. C’era poco rumore, nonostante fossero presenti oltre una ventina di invitati, e c’era anche poco spazio per muoversi: la stanza era piena di piccoli tavoli già preparati per la cena.

La cosa che quella sera mi colpì – all’epoca ero un giovane corrispondente estero del «Financial Times» di Londra – era quanto sembrassero nervosi i coniugi Monti, non del tutto naturali e tanto impeccabili quanto sopra le righe, come se fossero troppo attenti, troppo formali nell’accogliere nel loro modesto appartamento un illustre gruppo di banchieri, manager, politici e colleghi accademici. A Elsa e Mario Monti, da poco tempo approdati alla Bocconi dall’Università di Torino, sembrava un’occasione per incontrare e coltivare l’élite milanese. Non perché fossero arrampicatori sociali, ma perché era nell’ordine naturale delle cose che un ambizioso professore di economia ricavasse il più grande piacere, quasi una sorta di titillamento mentale, dall’essere accettato e rispettato dall’establishment milanese, e dal trovarsi vicino al potere e ai potenti. Monti era da poco entrato non solo nel consiglio di amministrazione della Banca Commerciale Italiana (la Comit), ma anche di altre società che facevano parte dell’élite dell’epoca, come Assicurazioni Generali, Ibm Italia e Fidis, la società di credito al consumo del gruppo Fiat, dove nel 1988 sarebbe diventato un membro influente del Cda e del comitato esecutivo. Presenti alla cena a casa Monti, seduti in un angolo, c’erano due signori di una certa età che fumavano sigari raccontandosi barzellette un po’ spinte. Cesare Romiti, uomo forte della Fiat che gestiva l’impero degli Agnelli con il pugno di ferro, sembrava divertito dai racconti di Guido Carli, ex governatore della Banca d’Italia nonché ex presidente della Confindustria e ormai senatore della Dc di Giulio Andreotti, che da lontano sembrava un barbagianni, ma più da vicino rivelava un senso dell’umorismo piuttosto affilato.

Mario ed Elsa apparivano un po’ troppo solleciti nei confronti di questi uomini, troppo desiderosi di fare bella figura e di accontentare tutti. Forse si trattava solo di buona ospitalità, ma a un osservatore straniero davano l’impressione di stare cercando l’approvazione dei loro autorevoli ospiti. Naturalmente quel Mario Monti non era ancora rettore della Bocconi, non era un politico, e non era nemmeno uno che sarebbe stato considerato papabile per diventare commissario europeo, cosa che poi sarebbe successa nel 1994 grazie al presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi. E assolutamente nessuno, ma nessuno, in questa cena piuttosto rigida, formale e abbastanza sterile, avrebbe mai immaginato che un giorno, un quarto di secolo più tardi, quell’uomo sarebbe addirittura divenuto primo ministro, grazie al disegno di un amico e vecchio comunista diventato presidente della Repubblica.

Ma questa era la Milano degli anni Ottanta, dove tutti sapevano stare al loro posto, in un’Italia ancora feudale e con regole precise, in un’Italia in cui il potere era concentrato nelle mani del Salotto Buono della finanza a Milano e del Pentapartito (la coalizione di democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali) a Roma.

Questa era la famosa Milano da bere, con un’economia fiorente, banchieri e broker molto ben pagati, pochi potenti capitani d’industria (noti come i «Condottieri» del capitalismo italiano), un sacco di feste e galà, il vivace mondo delle gallerie d’arte e dei collezionisti nuovi-ricchi, l’emergere di grandi nomi della moda e del design. Gianni Agnelli («l’Avvocato») stava a Torino, ma a Milano c’erano Leopoldo Pirelli e famiglie come i Pesenti e i Bonomi e i Rocca, e qualche nuovo arrivato come Carlo De Benedetti («l’Ingegnere») e Raul Gardini («il Contadino»). Giorgio Armani era il re della moda e Bettino Craxi suonava la chitarra per i suoi fedelissimi (compreso il cognato-sindaco Paolo Pillitteri) nella sua residenza di via Foppa, vicino alla basilica di Sant’Ambrogio.

Sono stato soltanto una volta a casa di Craxi, ma l’Italia che ho conosciuto in quegli anni era un’Italia assolutamente incosciente, inconsapevole dei rischi e delle crisi che sarebbero seguiti nei tre decenni successivi. Ed era in parte la causa di queste crisi. Invece, all’epoca, la Borsa di Milano era un casinò, una roulette, con poche regole e molto far west. «Insider trading?» ha scherzato con me una volta un notissimo giornalista milanese di finanza che tutti sapevano – classico segreto di Pulcinella – come intascasse tangenti in cambio di articoli ben pilotati. «Ma esiste un altro tipo di trading?»

Era l’Italia di Enrico Cuccia, capo indiscusso di Mediobanca, al centro di una ragnatela di potere e simbolo dell’oligopolio fatto prassi. Il nome di Mediobanca faceva paura a tanti all’epoca e richiamava immediatamente l’immagine di Cuccia, questo folletto di via Filodrammatici, una figura curva e una faccia rugosa, un banchiere ottantenne di origine siciliana che si teneva nell’ombra in modo quasi ossessivo. Quest’uomo piccolo dai capelli lisciati sul cranio, dai freddi occhi azzurri, sempre vestito con abiti grigi di gran taglio che pendevano semivuoti sulle sue ossa fragili, è stato l’artefice della rete di potere del settore privato italiano negli anni Ottanta.

A Roma invece c’era l’Italia di Craxi, Andreotti, De Mita, Forlani e delle fette di torta per tutti, bastava avere pazienza. Un giorno andai a trovare Bettino Craxi al quarto piano della storica sede del Partito socialista in via del Corso e gli domandai: «Ma come riesce a giustificare la lottizzazione e quindi la scarsa efficienza di Iri, Eni, Efim, Rai, Sip e Stet, arrivando financo a scegliere il sovrintendente della Scala di Milano?». Craxi mi osservò con uno sguardo tra il divertito e il condiscendente e disse: «Io credo nella democrazia, e quello che lei chiama lottizzazione io preferirei chiamarlo pluralismo».

Quegli anni di crescita economica, benessere e edonismo a Milano hanno rappresentato un periodo di black-out morale totale. Anzi, per non sembrare troppo anglosassone nei miei giudizi, direi che regnava un’atmosfera non immorale ma piuttosto amorale. Anzi, per i privilegiati che l’hanno vissuto era proprio un decennio molto divertente, a suo modo molto piacevole.

In Italia il potere, scrisse una volta il grande Luigi Barzini, riconosce soltanto ed esclusivamente il potere dei poteri rivali. E quanti poteri c’erano nella Milano da bere!

In un vicolo a due passi dal Teatro alla Scala c’era Cuccia, il Grande Burattinaio del capitalismo italiano. Dietro l’angolo, in piazza Cordusio, seduto nel suo elegante, sterminato ufficio dalle pregiate pareti in rovere, c’era Lucio Rondelli, che comandava all’Unicredit con pieni poteri e poca fantasia. Nella sede della Comit in piazza della Scala, nell’ufficio che dava sull’angolo con via Manzoni, c’era il banchiere dei banchieri trapiantato da Monte Carlo a Milano, Enrico Braggiotti. Non dimenticherò mai una mattina del 1986: ero seduto con Braggiotti durante un’intervista quando squillò il suo telefono. Lui rispose con tono di voce energico: «Salve Raul», e iniziò a parlare, di fronte a me, con Raul Gardini. Dopo non più di sei minuti, l’ho sentito dire: «D’accordo Raul, seicento miliardi si può fare ma ovviamente devo portarlo in comitato di credito… sì, sì, ma si farà, certo, conti su di me».

Lo stesso spericolato Raul Gardini mi invitava a caccia di anatre vicino alle rive della sua amata Ravenna, o a sedermi davanti a lui nel suo ufficio alla Montedison di Foro Bonaparte dove mi spiegava, con la bocca piena di spaghetti del pranzo che consumava alla scrivania e il naso che gocciolava di gocce misteriose, le sue strategie di business e la sua visione del mondo.

E non dimenticherò mai di aver visto Gardini nella sua casa di piazza Belgioioso, poche settimane prima del suicidio nel luglio 1993. Non sembrava un uomo depresso, ma sereno e fiducioso. O forse faceva buon viso a cattivo gioco. Era nel mirino di un certo Antonio Di Pietro, all’epoca una persona presa molto sul serio, temuta e odiata in misura uguale dall’establishment milanese. In quell’occasione, Gardini mi mostrò un suo fucile. Parlammo del capitalismo italiano e della Francia, dove lui aveva interessi nel settore dello zucchero. Sembrava tranquillo.

E non posso nemmeno dimenticare gli incontri con l’insider-outsider del capitalismo italiano, Carlo De Benedetti, che un giorno del 1984 mi presentò, nel suo ufficio di via Ciovassino, il suo nuovo giovane «assistente», un certo Corrado Passera, un ex consulente della McKinsey, dicendomi: «È un bravo ragazzo, farà strada».

Ricordo le mie conversazioni con il gentilissimo Leopoldo Pirelli, forse il più elegante e colto della Vecchia Guardia del capitalismo italiano, parlando di massimi sistemi mentre fumava sigarette senza filtro, una dopo l’altra.

Ricordo la mia prima visita ad Arcore, nel luglio 1985. Silvio Berlusconi mi accolse nella sua residenza con grande cortesia, mi mostrò la palestra, la piscina, la cappella, la galleria d’arte, i salotti. Poi mi portò a fare un giro del parco, a vedere i cavalli, l’helipad, il giardino, e alla fine di un lungo pomeriggio bevemmo insieme un bicchiere di spumante. Credevo di trovarmi al cospetto di un semplice arrampicatore che stava cercando di entrare da protagonista nel capitalismo italiano, mentre il vecchio capo era naturalmente a Torino. All’epoca Canale 5 e le altre reti televisive nazionali di Berlusconi, autorizzate da un decreto molto discusso emesso dal primo governo di Bettino Craxi, erano solo agli albori.

Berlusconi nel 1985 era geniale, simpatico, pieno di energia, disarmante per la franchezza con cui parlava del suo lavoro, un venditore di sogni attraverso la sua televisione commerciale appena nata in Italia.

«Io vendo sogni» mi disse sorridendo. Per poi aggiungere: «Io vendo fumo».

E tra i ricordi milanesi c’era anche un finanziere della nuova guardia, un giovane Francesco Micheli, che un giorno mi disse: «Oggi ti presenterò un grande imprenditore, un uomo che farà parte del Salotto Buono di Mediobanca sicuramente, è stato già concordato, un uomo che sto aiutando molto. Si potrebbe fare una bella intervista per il “Financial Times”, non credi?». E mi fece il nome di un certo Salvatore Ligresti. Dopo aver consultato qualche vecchio ritaglio di giornale, rimasi molto sorpreso. Titubante, chiesi: «Sei sicuro che questo Ligresti sia una persona per bene, adatta al Salotto Buono di Mediobanca?». Micheli rispose sicuro: «Fidati, questo signore sarà accettato dal Salotto Buono, è un uomo geniale». Così mi portò nell’ufficio di Salvatore Ligresti, vicino a piazza della Repubblica, praticamente accanto all’albergo Principe di Savoia, per un incontro con quel personaggio.

Quando conobbi Ligresti perseverai nel mio scetticismo, che anzi aumentò: l’uomo che mi trovai di fronte non sembrava affatto geniale né brillante. Nervoso e un po’ ruvido, privo di una visione globale, con un carattere ambiguo, sfuggente nelle risposte alle mie domande, e non sapeva usare il congiuntivo. Con cortesia affettata però mi mostrò pile di mappe, progetti di sviluppo e costruzione di palazzi. Un parvenu che aveva accumulato a grande velocità ingenti quantità di denaro nel particolare ambiente dell’edilizia e ora, grazie ai suoi nuovi benefattori milanesi, tentava di entrare nel club dell’establishment. Qualcosa non tornava.

Dopo aver lasciato Ligresti mi chiesi perché Micheli, che amava l’arte, la musica e la finanza, si prodigava affinché questo personaggio facesse una bella figura con il «Financial Times». Ero a Milano da appena un anno. Capivo soltanto che c’erano elementi dell’establishment finanziario, con Mediobanca in testa, che volevano in qualche modo usare un articolo sul «Financial Times» per sdoganare questo Ligresti. Il resto, all’epoca, non lo capivo.

Talvolta andavo a Roma a trovare e intervistare un gioviale, paffuto e simpatico economista di Bologna che si chiamava Romano Prodi. Allora era impegnato nel tentativo di modernizzare quel mostro a più teste che rispondeva al nome di Iri, ma doveva continuamente fare i conti con Craxi e De Mita e Forlani e Andreotti e quel Pentapartito che voleva che si cambiasse tutto in modo che tutto restasse com’era. Poi ho conosciuto l’amico di Craxi all’Eni, il presidente Franco Reviglio: lui sì che sembrava una persona moderna, intelligente ma con tanti legami con il Partito socialista. E poi andavo a trovare il presidente dell’Efim Mauro Leone, figlio del discusso ex capo di Stato, che di modernità non sapeva davvero nulla. La lottizzazione all’epoca si faceva anche, forse soprattutto, attraverso le aziende di Stato.

E così la lottizzazione e il Pentapartito andavano avanti a Roma, in modo ineccepibilmente gattopardesco. Mentre nella Milano da bere ci furono non soltanto Cuccia e i banchieri ma anche una festa lunga un decennio, ovvero, come avrebbe detto Mike Bongiorno, c’era tanta ma tanta allegria!

C’erano Giorgio Armani e il suo fidanzato Sergio che offrivano cene in un ambiente zen e giapponese nella loro casa in via Borgonuovo, dove da corrispondente sono andato qualche volta, mentre sono stato più spesso al pranzo settimanale in via della Spiga di Gianni Versace e del suo fidanzato Paul Beck. C’erano i vernissage quasi ogni sera nelle gallerie d’arte contemporanea e un mercato molto florido grazie all’arrivo dei nuovi ricchi. C’era la musica alla Scala per qualcuno e per altri c’erano i night club di moda, come il Plastic in viale Umbria.

Moda, design, finanza, industria, media, editoria. Una società che sembrava frizzante e in pieno cambiamento, ma non lo era per niente. Analizzavamo l’Italia in modo erudito con il mio editore della Longanesi, il grande Mario Spagnol, e a casa sua, in via Monte di Pietà, mi trovavo spesso seduto a cena accanto a un simpaticissimo Giovanni Spadolini, che era proprio uno statista di un’altra epoca, sempre divino con le sue battute e un luccichio negli occhi.

Era una Milano in cui il mio caro amico e mentore Indro Montanelli mi portava almeno una volta al mese, talvolta due, a colazione da Elio di via Fatebenefratelli e, fumando sigarette tra una forchettata di pasta e l’altra (all’epoca si fumava a tavola nei ristoranti), sputtanava tutti. Era una Milano dove frequentavo Ettore Sottsass, Aldo Cibic e gli altri del Memphis Group, ma diventavo più amico della moglie tradita di Sottsass, la squisita Fernanda Pivano. Era una Milano che si spostava d’inverno a Cortina e d’estate a Portofino o Santa Margherita.

Ma quella era anche l’Italia di un arcivescovo americano in Curia che si chiamava Paul Marcinkus, e quando l’ho incontrato era un uomo felice, forte e deciso, un prete che giocava a tennis, fumava una marea di Cohiba e beveva bicchieri alti alti pieni di whisky. Ed era anche uno dei peggiori volti della Chiesa, un uomo che gestiva la banca del Vaticano, con tanti soldi e un potere occulto, per conto di persone spesso colluse con il malaffare.

Era insomma un’Italia di poco mercato e tanto Salotto Buono, un Pentapartito fissato con le poltrone, era tutto questo ma era anche un Paese in notevole crescita, che avevo definito The New Italy.

Nelle pagine del «Financial Times» avevo anche chiamato l’Italia «la quinta potenza economica del mondo», e per qualche anno l’espressione diventò un ritornello felice per la classe politica italiana. Ma criticai anche tante cose dell’Italia dell’epoca, dalla mancanza di un’authority antitrust all’assenza di regole contro l’insider trading. E sì, qualche volta criticai anche un manager della Fiat che si chiamava Cesare Romiti, che invece di seguire una strategia manageriale basata sulla logica e la modernizzazione amava troppo il potere.

Negli anni Ottanta e Novanta scrissi nei miei libri e articoli che speravo in un ricambio generazionale, in un cambiamento profondo che avrebbe modernizzato l’Italia, in riforme radicali che avrebbero potuto creare più democrazia di mercato, meno spreco di soldi pubblici e più stabilità per un Paese che cominciavo ad amare. Ma ho dovuto imparare, con fatica e frustrazione, nell’arco di trent’anni, che qui quando ti parlano di cambiamento intendono spesso un mutamento finto che risulta di fatto una conservazione dello stato delle cose. Qui, in questo Paese, il Gattopardo regna sovrano.

Ed eccoci oggi in un’Italia che è cambiata molto meno di quello che speravo. Modernizzazione sì, più regole di mercato sì, qualche authority sì, ma poche istituzioni davvero autonome e indipendenti. Anche la Banca d’Italia, quel grande contenitore di risorse che vedeva nascere statisti come Carlo Azeglio Ciampi o semipolitici come Lamberto Dini e Fabrizio Saccomanni, sarebbe finita a un certo punto, e grazie a Dio non per troppi anni, nelle mani di una persona discussa come Antonio Fazio. E poi ho dovuto imparare che spesso in Italia gli uomini apparentemente nuovi sono meramente gli ex portaborse o pupilli del Pentapartito, alcuni ancora attivi sulla scena politica, che si chiamino Pier Ferdinando Casini, della scuola Forlani, o Enrico Letta, studente di Andreatta. (Anche per questo il vero nuovo in Italia oggi si trova, per forza, soprattutto nell’Under Forty.)

Sì, negli anni Ottanta c’era una volta la Milano da bere, e il Bel Paese sembrava sulla rampa di lancio per una crescita meravigliosa, un Paese che finalmente si lasciava indietro il Basso Impero. Ma non è successo. Invece abbiamo incominciato un ventennio di stagnazione e di false speranze.

Oggi siamo per certi versi ancora nel Basso Impero. Anzi, forse peggio. Il declino è palpabile, intorno a tutti noi, chiaramente visibile in un Paese dopo vent’anni in cui la crescita media del Pil è stata dello 0,8 per cento, l’economia ha oscillato tra crisi e stagnazione, la gente ha perso fiducia nella politica e anche nelle istituzioni.

In questi ultimi decenni il Bel Paese ha perso un bel po’ della sua bellezza. Troppi italiani si sentono abbattuti, stanchi e cinici.

Come mai oggi non riusciamo a fare dei salti importanti, delle riforme vere? Per il debito alto? Perché ci sono pochi soldi disponibili? A causa dell’attaccamento alla poltrona da parte dei politici? Per il tiro alla fune tra le forze di innovazione e rottamazione della politica e quelle dello spirito democristiano, ugualmente tenaci? Per la mediocrità di una gran parte della classe dirigente del Paese? Per il fallimento di un’intera classe dirigente, come dice Matteo Renzi? Sì, tutto vero, ma si tratta soprattutto di una rigidità della visione e della struttura sociale. L’Italia è ancora un Paese di conservatori e corporazioni, un Paese che fatica a fare cambiamenti veri, un Paese dove finora pochissimi leader politici hanno mostrato il coraggio o la volontà di rischiare, di affrontare le scelte dure e difficili che andrebbero intraprese.

In questa Italia, nel 2014, il Gattopardo regna ancora sovrano. Abbiamo attraversato la Milano da bere, Mani Pulite, il crollo della Prima Repubblica, la discesa in campo di Silvio Berlusconi, l’emergere di Romano Prodi e del suo Ulivo, la crisi finanziaria mondiale del 2008 fino all’assunzione di potere senza precedenti del presidente della Repubblica nel 2011 e alla sua rielezione a un secondo settennato nel 2013, che ha dato vita a un governo (inutile) delle larghe intese e poi a un governo di strette intese che al principio del 2014 non ha ancora fatto nessuna riforma importante.

Tuttavia finora tutti questi rivolgimenti non hanno prodotto un cambiamento reale e di vasta portata, forse perché in Italia, come diceva il mio vecchio amico Montanelli, chi fa la stecca nel coro viene silurato, chi esce dal branco viene stigmatizzato. In un Paese di conformisti e conservatori.

Come siamo arrivati a questo punto? Perché i nostri governanti, non solo nella politica ma nella classe dirigente in generale, non sono riusciti a cambiare e rifare il Paese. Pri...

Indice dei contenuti

- Cover

- Frontespizio

- Copyright

- Dedica

- Nota dell’Autore

- Prologo

- 1 - Milano da bere

- 2 - La ricreazione è finita

- 3 - Il piano del presidente

- 4 - Il giorno più lungo di Romano Prodi

- 5 - Il governo del presidente

- 6 - Showdown a Palazzo Grazioli

- 7 - Lo spumante di Massimo

- 8 - Un minuto prima di mezzanotte

- 9 - La Ricetta

- 10 - Il catalizzatore

- 11 - Ammazziamo il Gattopardo!

- 12 - Renzi nel covo dei gattopardi

- 13 - Una curiosità

- Ringraziamenti

- Fonti