![]()

1. Quale geografia per la scuola dell’infanzia

e la primaria?

Geografia e Indicazioni nazionali per il curricolo

Dove si trovano i riferimenti essenziali che possono orientare nell’insegnamento della geografia? Quali sono gli obiettivi e le competenze che i bambini devono raggiungere attraverso l’insegnamento/apprendimento della geografia? Come si scelgono i contenuti, perché risultino funzionali ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze? Quali strumenti si possono adoperare? Le risposte a queste domande si trovano in larga misura nelle Indicazioni nazionali. Le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione (che comprende la scuola primaria e la secondaria inferiore di primo grado), pubblicate nel settembre 2012, sono il documento ufficiale dello Stato italiano che dall’anno scolastico 2013/14 costituisce il quadro generale e unico per la progettazione del curricolo della scuola dell’infanzia e della primaria, con le impostazioni disciplinari delle varie aree di insegnamento/apprendimento.

Nella parte dedicata alla geografia troviamo delineati brevemente gli oggetti principali della disciplina: lo studio dei rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita, e i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente. Si parla poi di due importanti finalità della geografia: sviluppare competenze di cittadinanza e abituare ad osservare la realtà da punti di vista diversi. Nel paragrafo successivo si parla di educazione al territorio. Infine si suggeriscono spunti metodologici e contenutistici. Occorre fare una precisazione: le Indicazioni nazionali sono da intendersi come testo “aperto” perché forniscono, sì, le indicazioni di massima per la progettazione didattica, ma spetta poi ai docenti elaborare le scelte specifiche relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi espressi nel documento, contestualizzati ed applicati nell’ambiente di vita. Una delle caratteristiche delle Indicazioni è proprio cercare di rispettare l’autonomia delle singole scuole, demandando ai docenti la responsabilità della progettazione e della didattica nella costruzione del curricolo scolastico, che diventa così un progetto “su misura” per la propria realtà. Tuttavia, di fronte al rischio che l’amplissima varietà delle proposte elaborate sulla base delle singole realtà scolastiche si perda in particolarismi locali fini a se stessi, le Indicazioni mantengono la funzione di garantire il carattere “nazionale” del sistema di istruzione, ponendosi proprio come “indicazioni di riferimento” per ogni curricolo. Il curricolo infatti è il principale strumento di progettazione didattica, perché esplicita le scelte educative concretamente adottate dalle singole scuole per rispondere in modo adeguato alla realtà territoriale, sociale e culturale da cui provengono gli allievi; vi sono indicate le esperienze di apprendimento, le scelte didattiche, le strategie ritenute più idonee alla realtà in cui si trova quella scuola. All’interno del curricolo, gli obiettivi di apprendimento delle diverse discipline individuano le conoscenze e le abilità essenziali per raggiungere le competenze indicate per i diversi campi del sapere. Gli obiettivi di apprendimento sono organizzati in nuclei tematici da realizzare in tempi lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, il primo triennio e il secondo biennio della primaria. Le competenze invece si riferiscono alle capacità potenziali da sviluppare in ciascun allievo: indicano quello che ciascuno è effettivamente in grado di fare e di pensare, al momento della valutazione, di fronte a problemi e situazioni concrete. Le competenze sono operative e trasversali: operative perché si esercitano su problemi e/o bisogni concreti; trasversali perché chi è “competente” mette a frutto abilità e conoscenze anche in contesti nuovi e diversi da quelli abituali, cogliendo le analogie delle diverse situazioni e le caratteristiche comuni a situazioni problematiche differenti.

Scuola dell’infanzia

Nella scuola dell’infanzia ci troviamo in un contesto pre-disciplinare, nel quale tutte le esperienze concorrono a sviluppare competenze del cui aspetto disciplinare i bambini non sono consapevoli (ma devono esserlo gli insegnanti). I “saperi” che vengono proposti al bambino sono organizzati in campi di esperienza: il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. Dove troviamo la geografia in questo contesto? In tutte le attività che hanno a che fare con la spazializzazione, la conoscenza di un luogo, la sua rappresentazione, le sue trasformazioni e il suo uso libero o attraverso regole definite. I traguardi per lo sviluppo delle competenze che riguardano più da vicino la strutturazione spaziale sono i seguenti:

– [Il bambino] Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

– Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

Per realizzare tutto questo le Indicazioni suggeriscono di valorizzare:

– il gioco come risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione;

– l’esplorazione e la ricerca nelle quali l’insegnante guida il bambino a conoscere la realtà, ad adattarsi ad essa in modo personale e creativo, a controllarla e a modificarla;

– la vita di relazione, attraverso cui, ricorrendo alle varie modalità (a coppie, in piccolo gruppo, in gruppo allargato), si favoriscono scambi e interazioni che facilitano lo svolgimento delle diverse attività.

Per fare dell’autentica geografia anche a questa età l’insegnante proporrà indagini attive sullo spazio vissuto; attraverso l’osservazione e l’esperienza diretta concentrerà l’attenzione sui molti aspetti del territorio e le loro funzioni: le strade e le vie di comunicazione, i servizi pubblici come le scuole e gli ospedali, i negozi e i luoghi del commercio, i luoghi del divertimento, i parchi, i campi coltivati, eccetera. I bambini dovranno essere stimolati a porsi domande sugli spazi (Perché…? Come…?) e a produrre rappresentazioni e interpretazioni utilizzando strumenti diversi, verbali e grafici. Anche attraverso l’osservazione e la descrizione di paesaggi riprodotti in fotografia o dipinti si possono introdurre categorie geografiche come vicino/lontano, centro/periferia e concetti fisici e antropici di vario tipo (città, villaggio, campagna, mare, i nomi propri dei luoghi, ecc.). In generale è opportuno fare leva sulle caratteristiche naturali del comportamento dei bambini: la curiosità che li spinge a esplorare e a domandare per capire, il gusto per la scoperta, lo stupore e la meraviglia. Per quanto riguarda la percezione dello spazio fisico e degli strumenti per “concettualizzarlo” in modo via via più articolato e specializzato, si inviteranno i bambini ad esprimere in modo corretto la localizzazione di oggetti e persone (sta in alto, è lontano, è dentro, ecc.) e le relazioni spaziali (è vicino a me, è sopra il tavolo, è a destra della finestra, ecc.), ad eseguire percorsi secondo precise consegne, a rappresentare le esperienze spaziali con il disegno, anche in forma di semplice mappa6. La sequenza di attività più raccomandabile per l’apprendimento del bambino dovrebbe procedere dalla formulazione di ipotesi e previsioni dei risultati dell’attività, all’esecuzione dell’attività stessa, alla sua rappresentazione in forma grafica, al confronto fra gli elaborati e la loro discussione in gruppo, per terminare con il confronto fra i risultati reali dell’attività e le ipotesi/previsioni iniziali.

Molto importante è il lavoro che si può fare sugli aspetti percettivi ed emozionali del rapporto che i bambini stabiliscono con i diversi spazi, espresso in via preferenziale dal disegno. Il disegno non solo aiuta a sviluppare la capacità di osservazione del paesaggio e dei suoi elementi, ma mette in evidenza il punto di vista dei bambini e le loro priorità riguardo agli elementi ritenuti maggiormente significativi. La conversazione guidata è in grado di far emergere aspetti emozionali come la paura o il senso di sicurezza collegate ad un luogo, le aspettative e le preferenze in merito al loro uso.

Si avvierà anche una prima riflessione sulla “cura” dei luoghi, sulle regole per preservarli e sugli interventi da effettuare per migliorarli.

Scuola primaria

Nella geografia per la scuola primaria si vede in modo molto più articolato la sua prerogativa di disciplina che fa da “cerniera” a una molteplicità di connessioni interdisciplinari. Da un lato i suoi aspetti fisico-naturalistici sono in relazione con conoscenze di tipo scientifico, dall’astronomia alla geologia, dalla fisica alla statistica, dalle scienze della terra alle scienze della vita; dall’altro i suoi aspetti antropico-culturali la collegano alla storia, alla letteratura, all’arte. Studiando i rapporti fra le società e il pianeta, la geografia riesce a mettere in relazione temi antropologici, culturali, giuridici, scientifici, ambientali. La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente. Come ribadiscono le Indicazioni, poiché l’ambiente non è statico, la geografia non può prescindere dalla dimensione temporale: è attenta al presente perché studia il mondo contemporaneo; sviluppando competenze di cittadinanza attiva mostra il suo interesse per il futuro del pianeta; ma guarda anche al passato proponendo la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale formatosi nel corso dei secoli. La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire strumenti per formare persone autonome e critiche, in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e della tutela dell’ambiente: riciclaggio, smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquinamento, ricerca di nuove fonti di energia rinnovabili, adattamento al cambiamento climatico, tutela della biodiversità sono temi di forte rilevanza geografica.

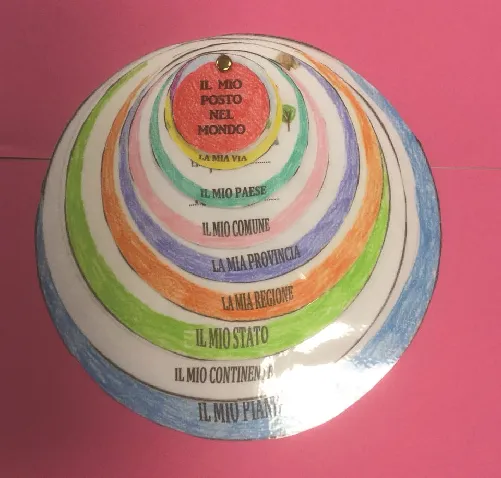

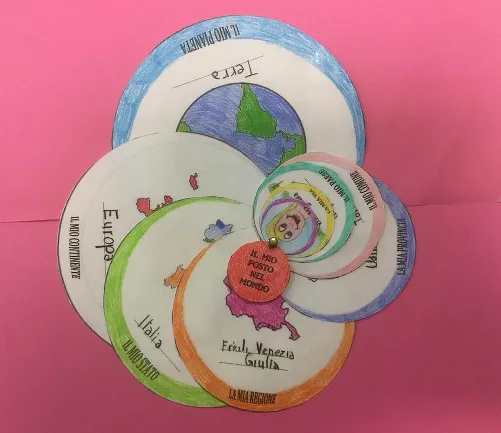

Nella scuola primaria il primo incontro con la disciplina avviene mediante l’esplorazione diretta dell’ambiente, in stretta collaborazione con le discipline motorie per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio. Progressivamente i bambini devono imparare ad orientarsi nel territorio, ad analizzarne gli elementi e a localizzarli in modo “multiscalare”, dal livello locale a quello planetario. Il concetto di multiscalarità è entrato nella didattica della geografia della scuola primaria in tempi abbastanza recenti. Se la scala geografica è determinata dall’estensione dello spazio preso in considerazione, la multiscalarità o transcalarità è la possibilità di “andare e venire” tra le diverse scale, cioè tra le diverse “quantità” di spazio, dal vicino al lontano, dal locale al regionale, nazionale, continentale, planetario. E viceversa. Il concetto è reso bene in queste immagini7;

Figure 1 e 2: Il progressivo espandersi della conoscenza spaziale del bambino, rappresentata da cerchi via via più ampi.

Nel bambino la visione dello spazio, con tutte le situazioni e i problemi che contiene, è dapprima molto limitata (il cerchio più piccolo) perché lo sguardo può estendersi soltanto entro i confini dello spazio vissuto e direttamente esperito. Poi cresce progressivamente, allargandosi a comprendere orizzonti più ampi, e più ampi ancora, e ancora… sempre più in là fino a comprendere nella sua visione l’intero Pianeta.

I bambini devono infine scoprire che il territorio è costituito da un sistema di relazioni, fra elementi naturali tra di loro e fra questi e l’uomo; questa visione sistemica comporta l’abituarsi a pensare se stessi come parte attiva e responsabile dell’ambiente.

Dal punto di vista del metodo, le attività didattiche proposte dovranno muoversi partendo dai vissuti del bambino, dalle sue esperienze personali e dalle informazioni che già possiede, e tener conto della concretezza e della quotidianità. Momenti di gioco finalizzati a far operare gli alunni in situazioni-problema si alterneranno all’esplorazione degli spazi vicini (scuola, quartiere, paese) e alla conoscenza indiretta di quelli lontani (la regione, l’Italia, l’Europa, il mondo). Le indagini non si fermeranno al livello descrittivo (Dove si trova? Come è fatto?) ma passeranno al livello esplicativo (Perché è lì? Perché si presenta così? A che cosa serve? ecc.).

Dal punto di vista dei contenuti da presentare, le Indicazioni definiscono gli obiettivi di apprendimento, organizzati in quattro categorie concettuali o macro-argomenti: orientamento, linguaggio della geo-graficità, paesaggio, regione e sistema territoriale, da declinarsi in forma via via più complessa in tutte le classi, dalla prima alla quinta. L’orientamento è inteso come il sapersi muovere consapevolmente nello spazio, individuandovi dei punti di riferimento dapprima personali poi sempre più generali e condivisi, fino a formarsi mappe mentali dell’intero pianeta, sul quale bisogna imparare ad orientarsi anche in spazi sconosciuti attraverso il sistema dei punti cardinali e delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine). Il linguaggio della geo-graficità è legato alla capacità di descrivere e rappresentare lo spazio secondo i principi della cartografia (prospettiva verticale, simbologia non convenzionale e convenzionale) e alla capacità di usare le carte geografiche del territorio a tutte le scale per localizzare luoghi, regioni, problemi. Studiando il paesaggio ci occupiamo di descrivere e interpretare l’ambiente/territorio che ci circonda, anch’esso da intendersi in modo multiscalare, dall’attenzione al territorio vicino, esplorabile attraverso l’osserv...