Gesundheitsstörungen erkennen und verstehen

Arbeitsbuch zur Examensvorbereitung

Udo K. Lindner, Katrin Balzer

- 206 pagine

- German

- ePUB (disponibile sull'app)

- Disponibile su iOS e Android

Gesundheitsstörungen erkennen und verstehen

Arbeitsbuch zur Examensvorbereitung

Udo K. Lindner, Katrin Balzer

Informazioni sul libro

In der pflegerischen Ausbildung hat die fallbezogene und fächerübergreifende Vermittlung medizinischen Wissens neue Bedeutung erlangt. Nicht nur Krankheitsbilder, sondern den ganzen Menschen gilt es zu verstehen. In diesem Buch werden, jeweils ausgehend von einem Patientenbeispiel, 25 häufig auftretende Leitsymptome, wie zum Beispiel Fieber, Kopfschmerzen und Herzrasen, vorgestellt sowie infrage kommende Ursachen und diagnostische Schritte erläutert. Ergänzend dazu geben Algorithmen eine strukturierte Übersicht über den Kontext von Krankheitssymptomen und die daraus folgenden diagnostischen Strategien. Außerdem werden Bezüge zur pflegerischen Diagnostik aufgezeigt. Abgeschlossen wird jedes Kapitel mit einem Glossar als Hilfe zur Examensvorbereitung. Diese bisher einzigartige Zusammenstellung von Leitsymptomen stellt eine innovative Ressource sowohl für den Unterricht als auch für das Selbststudium dar.Das Buch stellt eine erweiterte, aktualisierte und überarbeitete Fassung der gleichnamigen Beitragsserie in der Pflegezeitschrift in den Jahren 2007 bis 2009 dar.

Domande frequenti

Informazioni

1 Leitmerkmal Bewegungsstörungen

Fallbeispiel

Beobachtung und Untersuchung

Hintergründe und weitere Diagnostik

Zentralnervöse Ursachen

Skelett- oder Gelenkerkrankungen

- Immunkrankheiten, z. B. rheumatoide Arthritis (chronische Polyarthritis), Arthritis bei Kollagenosen (beispielsweise Psoriasis-Arthritis),

- Stoffwechselstörungen, z. B. Gicht, Diabetes mellitus,

- Vitaminmangel, z. B. Mangel an Vitamin C (subperiostale Blutungen), Osteomalazie bei Mangel an aktivem „Hormon Vitamin D“ (Störung der Aktivierung von Vitamin D bei chronischer Niereninsuffizienz),

- hormonelle Erkrankungen, Hyperparathyreoidismus, Hypothyreose oder Cushing-Syndrom (Überfunktion der Nebennierenrinde oder über längere Zeit hoch dosierte Kortisontherapie),

- Durchblutungsstörungen mit aseptischen Knochennekrosen.

| Ataxie | Störung der Bewegungskoordination durch Erkrankungen des Rückenmarks oder des Kleinhirns (Cerebellum) |

| Akinese und Hypokinese | Gestörter Ablauf natürlicher, harmonischer Bewegungen. Der Patient muss immer wieder zu gewollten Bewegungen ansetzen, wobei diese verlangsamt ablaufen und erst verzögert beginnen. Charakteristisch für Morbus Parkinson |

| Chorea | Griechisch für „Tanz“; umschreibt verschiedene unwillkürliche Bewegungen, die der Patient nicht unterdrücken kann. Typisches Beispiel: Chorea Huntington (Veitstanz) |

| Dystonie | Unwillkürliche, länger anhaltende Muskelkrämpfe |

| Faszikulationen | Unkontrollierte, plötzliche Muskelkontraktionen, v. a. bei Erkrankungen der motorischen Vorderhornzellen (bei spinaler Muskelatrophie) |

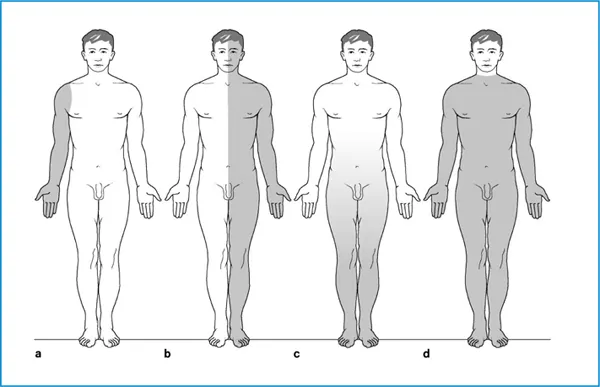

| Lähmung (Parese): | Funktionsausfall eines Muskels mit sehr unterschiedlicher Ursache. Der vollständige Funktionsausfall wird auch als Paralyse oder Plegie bezeichnet (Abb. 1). |

| zentrale Lähmung | Erhöhte Eigen- und abgeschwächte Fremdreflexe, Auftreten einer Hemiparese oder Spastik von Muskelgruppen und/oder pathologischer Reflexe wie Babinski-Zeichen |

| periphere Lähmung | Abgeschwächte Reflexe, herabgesetzter Muskeltonus, typisches radikuläres Verteilungsmuster, häufige Faszikulationen, Muskelatrophie innerhalb weniger Wochen |

| Myoklonie | Rasch einsetzende, unwillkürliche Muskelzuckungen, ausgelöst durch bestimmte Bewegungen oder äußere Reize, z. B. auch die natürlichen Zuckungen vor dem Einschlafen |

| Rigor | Erhöhter Dehnungswiderstand bei hohem Muskeltonus, der bei passiver Dehnung rhythmisch unterbrochen wird (Zahnradphänomen). Neben Tremor und Hypokinese gilt der Rigor als Leitmerkmal des Morbus Parkinson |

| Spastik | Erhöhter Muskeltonus mit eingeschränkter Beweglichkeit bei zentraler Lähmung, z. B. nach Schlaganfall. Betroffen sind v. a. Muskelgruppen, die besonders gegen die Schwerkraft wirken müssen. |

| Tremor | Unwillkürliches Zittern, das in Ruhe oder bei zielgerichteten Bewegungen (Intentionstremor) auftritt. |

Erkrankungen der Muskeln

Indice dei contenuti

- Deckblatt

- Titelseite

- Impressum

- Inhaltsverzeichnis

- Wo finde ich was?

- Vorwort

- 1 Leitmerkmal Bewegungsstörungen

- 2 Leitmerkmal Blässe

- 3 Leitmerkmal Diarrhö

- 4 Leitmerkmal Dyspnoe

- 5 Leitmerkmal Erschöpfung

- 6 Leitmerkmal Fieber

- 7 Leitmerkmal Gewichtsverlust

- 8 Leitmerkmal Gewichtszunahme

- 9 Leitmerkmal Hämaturie

- 10 Leitmerkmal Herzrasen

- 11 Leitmerkmal Husten

- 12 Leitmerkmal Juckreiz

- 13 Leitmerkmal Kopfschmerzen

- 14 Leitmerkmal Lymphknotenschwellung

- 15 Leitmerkmal Oberbauchschmerzen

- 16 Leitmerkmal Obstipation

- 17 Leitmerkmal Ödeme

- 18 Leitmerkmal Pulsunregelmäßigkeit

- 19 Leitmerkmal Schlafstörungen

- 20 Leitmerkmal Schwindel

- 21 Leitmerkmal Schwitzen

- 22 Leitmerkmal Thoraxschmerz

- 23 Leitmerkmal Übelkeit und Erbrechen

- 24 Leitmerkmal Verwirrtheit

- 25 Leitmerkmal Zittern

- Literaturverzeichnis